- •1.1. Предмет клинической диагностики,

- •1.2. Методология клинического диагноза

- •5) Ошибочный и 6) неизвестный (неустановленный). Для более

- •1.3. Клинический прогноз болезни

- •40000 Р. Такое предвидение, основанное на знании и опыте, по-

- •3.1. Порядок клинического исследования

- •3.2. Исследование слизистых оболочек

- •3.3. Исследование кожи

- •3.5. Термометрия

- •10 Мин осторожно извлекают, обтирают, определяют температуру

- •0,8 °С. У молодых животных температура выше, чем у взрослых

- •1,8 °С и более, что отражается на общем состоянии животных, а у

- •1. Колебания температуры тела у животных

- •3 °С. Пиретическая и гиперпиретическая лихорадки бывают при

- •4.1.1. Исследования сердечного толчка

- •4.1.2. Пальпация области сердца

- •4.1.3. Перкуссия области сердца

- •45°. Проведение перкуссии затруднительно даже при сильном от-

- •Часть 3-го и 4-го межреберий. Область относительной сердечной

- •4.1.4. Аускультация области сердца

- •I тон можно определять также с помощью одновременного

- •II, а II короче и выше I, резко обрывается.

- •247 Различных комбинаций простых пороков.

- •2. Показатели экг здоровых животных в отведениях от конечностей

- •4.2.2. Векторкардиография

- •4.2.4. Фонокардиография

- •4.3.1. Исследование артерий

- •18 См выше пяточной кости и на 2—3 см внутрь от ахиллова сухо-

- •3. Частота пульса у некоторых видов животных

- •10 Уд/мин. Прием корма и нервное возбуждение, жаркая погода,

- •140 Уд/мин, у коров еще обеспечивается гемоциркуляция, необхо-

- •4. Артериальное (акд) и венозное (вкд) кровяное давление у некоторых видов

- •4.3.2. Исследование вен

- •4.4. Аритмии

- •4.5. Определение функциональной способности

- •4.6. Основные синдромы патологии

- •120 Мм вод. Ст.). В тяжелых случаях появляются изменения сердеч-

- •Valvularum aortae). Почти всегда проявляется диастолическим или

- •II тоны ослабевают. Возникают гипертрофия и делятация левого

- •5.1. Исследование переднего отдела

- •5. Частота дыхания у животных разных видов

- •5.2. Исследование грудной клетки

- •5.3. Плегафония

- •5.4. Торакоцентез

- •5.5. Пневмография

- •6.1. Исследование приема корма и питья

- •6.2. Исследования рта и ротовой полости

- •6.3. Исследование глотки

- •6.4. Исследование пищевода

- •6.5. Исследование зоба

- •6.6. Исследование живота

- •6.7. Исследование преджелудков и сычуга

- •1 Млн. При недостатке или избытке в рационе грубых, сочных и

- •6.8. Исследование желудка

- •20 Мин. Полученные пробы подвергают физико-химическому, а

- •20 Мин после введения пробного раздражителя эти показатели до-

- •6.9. Исследование кишечника

- •6.10. Дефекация и ее расстройства

- •6.11. Исследование фекалий (кала)

- •10,8), Старше 30 дней —2,3 (0,6—6,0); у собак —3,2—8,0мл. Уве-

- •6.12. Основные синдромы нарушений патологии

- •6.13. Исследование печени

- •7.1. Порядок и методы исследования

- •7.2. Исследование почек

- •7.4. Исследование мочи

- •6. Среднее количество мочи, выделяемое различными видами животных в течение

- •7. Относительная плотность мочи здоровых животных при обычном рационе

- •8. Дифференциация желтух по наличию желчных пигментов

- •5 Капель 5%-ного раствора бензидина в ледяной уксусной кислоте

- •0,75, А в третью — 0,5 мл. Каждую пробирку нагревают до кипе-

- •0,009, Свиней — 0,01, собак — 0,0087 %. Креатинин исследуют ка-

- •7.4.4. Морфология мочевых осадков

- •20 %. Отличить отдельные составные части неорганизованных

- •7.5. Основные синдромы патологии мочевой

- •8.1. Порядок и методы исследования

- •8.2. Анализ поведения животных

- •8.3. Исследование черепа и позвоночника

- •8.4. Исследование органов чувств

- •8.5. Исследование чувствительности

- •8.6. Исследование двигательной сферы

- •8.7. Исследование рефлексов

- •8.8. Исследование вегетативной нервной

- •30 С вызывает брадикардию, а иногда экстрасистолию. Давление

- •8.9. Исследование спинномозговой жидкости

- •9.1. Порядок и методы исследования

- •9.2. Физико-химические свойства крови

- •10. Скорость оседания эритроцитов у здоровых животных

- •11. Осмотическая резистентность эритроцитов у здоровых животных

- •45 Об.%, у овец — 25—45, у лошадей — 35—45, у свиней — 39—43, у

- •12. Количество гемоглобина в крови животных

- •13. Цветовой показатель крови и среднее содержание гемоглобина в одном

- •9.3. Исследование морфологического

- •14. Количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови животных

- •60 Дней. Общее количество макрофагов образует систему фагоци-

- •8 Сут, затем отмирают в селезенке.

- •15. Лейкограмма крови животных, %

- •1 Мкл крови будет нормальным. Относительная видовая лейкопения

- •10 Тыс/мкл) или лейкопеническим уровнем (меньше 4,5 тыс/мкл).

- •9.4. Исследование костномозгового пунктата

- •9.5. Исследование селезенки

- •9.6. Исследование функциональной способности

- •9.7. Биохимический состав крови

- •16. Показатели резервной щелочной плазмы и кислотной емкости крови у здоровых

- •17. Количество каротина, витаминов а и с в сыворотке крови животных

- •18. Количество общего кальция, магния и неорганического фосфора в сыворотке

- •9 %), В нервной ткани (до 0,7 %) и в крови (до 0,2 %). Входит в со-

- •19. Содержание железа, меди и кобальта в сыворотке крови (или в крови) животных

- •20. Количество общего белка и белковых фракций в сыворотке крови

- •21. Количество глюкозы в крови животных

- •22. Количество билирубина в сыворотке крови животных

- •3 Нед. После 6-месячного хранения сыворотки крови в холодиль-

- •0,01 Н. Раствора уксусной кислоты, т. Е. 10 микромолей, или в рас-

- •23. Изменения содержания объема общего кальция, неорганического фосфора

- •1000Мл, 37 °с) можно произвести путем умножения Be на 5,35;

- •18Ед. Карбоангидразы (по Раутану и Мальдруму). После деления

- •0,1 Мл сыворотки в течение 30 мин при 37 °с образуется 1 мкг кре-

- •1) Кинетическое (пусковое); 2) метаболическое; 3) морфогенети-

- •11.1. Патология гипоталамо-гипофизарной

- •11.2. Патология шишковидной железы

- •11.3. Патология щитовидной железы

- •95 %). Причиной его может быть наследственно обусловленный

- •11.4. Патология околощитовидных

- •11.5. Патология вилочковой железы

- •80 %. Среди них выделяют т-эффекторы, ответственные за кле-

- •11.6. Патология островкового аппарата

- •11.7. Поджелудочная железа

- •11.8. Поджелудочная железа

- •11.9. Поджелудочная железа

- •11.10. Сахарный диабет

- •90 % Клеток поджелудочной железы приводит к развитию клини-

- •11.11. Патология надпочечников

- •11.12. Патология половых желез

- •5 % Тестостерона. Тестостерон, влияя на превращение андростен-

- •11.13. Ожирение

- •1) Выработка антител; 2) гиперчувствительность немедленного

- •12.1. Гиперчувствительность немедленного типа

- •1) Антитела должны обладать специфичностью; 2) наличие клеток,

- •12.2. Гиперчувствительность замедленного типа

- •5) Выполняют основные функции регуляции иммунного ответа

- •12.6. Трансплантационный иммунитет

- •12.7. Иммунология клеточного химеризма

- •12.8. Аутоиммунные болезни

- •13.1. Диагностика нарушений белкового

- •35 Мг/100 мл (1,94—1,39 ммоль/л) и даже 15 мг/100 мл (0,83 ммоль/л),

- •1,03Ммоль/л).

- •13.4. Диагностика нарушений

- •13.5. Диагностика нарушений витаминного

- •13.6. Диагностика нарушений минерального

- •30 Мкг/100 мл (1,6—4,7 ммоль/л) при норме 90—но мкг/100 мл

- •1,5 См. На высоте от пола не менее 150—170 см устанавливают об-

- •2 См (в 4 раза), то интенсивность излучения снизится в 16 раз (за-

- •14.2. Методы рентгенологических

- •70Мм пленку рф-3. Флюорографической камерой ф-59п комп-

- •14.3. Основы рентгеновской скиалогии

- •1) Изменению формы и целостности костей и суставов; 2) измене-

- •2,5 С с расстояния 40 см.

- •40 % Суточного времени лежат. Через 0,5—1,5 ч после рождения у

- •20 М3/ч, летом 30—40 м3/ч на голову. Гипоксия, родовые травмы,

- •15.2. Исследование кожи

- •95 %), Грязноватым (при гиповитаминозе рр — пеллагре).

- •15.4. Исследование костной системы

- •15.5. Исследование дыхательной системы

- •15.6. Исследование сердечно-сосудистой

- •15.7. Исследование органов

- •5 Мг%). Желтушность тем выше, чем больше билирубинемия. Она

- •15.8. Исследование органов мочевой системы

- •7 До 12 раз. Значительная часть принятой с молозивом жидкости

- •0,006 Г/л). При изменении клубочковой проницаемости (нефрит,

- •15.9. Исследование анализаторов, некоторых

- •1 Мин. Отбившийся от конематки жеребенок проявляет сильное

- •16, У соболей — через 34—35, у норок —через 30—35 сут. У птиц

8.6. Исследование двигательной сферы

Двигательные центры коры головного мозга связаны с мыш-

цами посредством центральных и периферических двигательных

путей.

Центральные двигательные пути подразделяют на пирамидные

и экстрапирамидные.

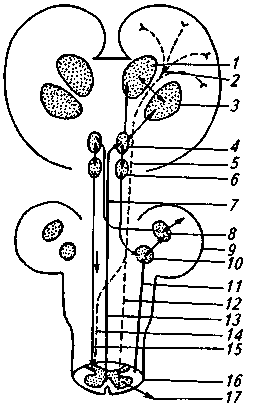

Пирамидные пути (рис. 69) проводят импульсы от

коры больших полушарий к спинному мозгу; часть волокон этого

пути (кортико-нуклеарные) соединяет кору мозга с ядрами череп-

но-мозговых нервов. Перед вхождением в спинной мозг пирамид-

ные пути переходят на противоположную сторону. Биологический

смысл перекрещивания как чувствительных, так и двигательных

корковых проводящих путей не находит пока удовлетворительно-

го объяснения. По пирамидным путям проводятся двигательные

импульсы к мышцам и тормозящие импульсы к центрам спинно-

мозговых рефлексов.

Экстрапирамидные пути (или подкорковые двига-

тельные) соединяют подкорковые ядра со спинным мозгом. Пять

экстрапирамидных путей проводят к спинному мозгу двигатель-

ные импульсы от промежуточного и

среднего мозга, мозжечка, мозгового

моста и продолговатого мозга. Импуль-

сация экстрапирамидных путей под-

держивает тонус мышц и регулирует

мышечные рефлексы с участием ПОЛО-

РИС. 69. Схема главных двигательных путей:

/ —таламус (thalamus); 2—внутренняя капсула (capsula

interna); 3— полосатое тело (corpus striatum interna); 4—

красное ядро (nucleus rubes); 5—пирамидный путь;

6 — ретикулярная формация (nucleus reticularis); 7—

мозжечковокрасноядерный тракт (tractus cerebelloru-

bralis); 8— зубовидное ядро (nucleus Deiters dentatis);

9— мозжечок; 10— ядро Дейтерса (nucleus Deiters);

11 — вестибулярноспинальный тракт (tractus vestibulos-

Pinalis); 12 — пирамидный путь вентрального столба;

'3 — красноспинальный тракт (tractus rubrospinalis);

14— пирамидный путь бокового столба; 15— ретику-

лярноспинальный тракт (tractus reticulospinalis); 16—

спинной мозг; 17— двигательные нервные корешки

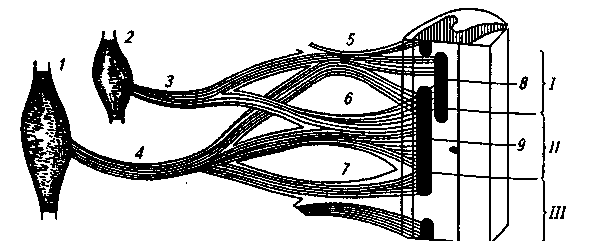

Рис. 70. Иннервация туловища лошади:

1 — дорсальные ветви шейных нервов; 2—дорсальные ветви грудных нервов; 3 — дорсальные

ветви поясничных нервов; 4 —дорсальные ветви крестцовых нервов; 5—хвостовые нервы;

б—срединный нерв на грудной и кожный каудальный нерв бедра на тазовой конечности;

7—локтевой нерв на грудной и кожный нерв бедра на тазовой конечности; £—лучевой нерв

на грудной и большеберцоввд'нерв на тазовой конечности; р— вентральные ветви шейных не-

рвов и малоберцовый нерв на тазовой конечности; 10— подглазничный нерв и нерв сафенус

для тазовой конечности; 11^ наружный кожный нерв бедра; 12— подвздошнопаховый нерв;

13 — подвздошноподчревньщ нерв; 14— вентральные ветви грудных нервов (межреберные не-

рвы); 15— подмышечный нерв; 16— нижнечелюстной нерв; 77—глазничный нерв

сатых тел, служащих высшими подкорковыми двигательными

центрами.

Периферический двигательный путь начинается от клеток вен-

тральных рогов спинного мозга или от ядер черепно-мозговых не-

рвов, проходит через двигательные корешки спинальных или че-

репно-мозговых нервов и оканчивается двигательными волокнами

в мышцах. В регуляции двигательной функции важная роль при-

надлежит сегментарно-рефлекторным аппаратам спинного мозга.

Каждый такой аппарат включает серое вещество спинного мозга,

вентральный двигательный корешок с определенным мышечным

участком и дорсальный чувствительный корешок с определенным

участком кожи (рис. 70). Взаимоотношения сегментарно-рефлек- *

торных спинномозговых аппаратов с корой мозга построены по

принципу саморегуляции. Благодаря этому многие элементы,

предшествующие двигательному акту, выполняются автоматичес-

ки (установка мыщц для данного движения, напряжение мышц

правой конечности и туловища для сохранения равновесия при

поднимании левой конечности и т. д.).

Процессы управления координированными движениями про-

текают при непрерывном взаимодействии центральных и пери-

ферических механизмов регуляции. Импульсы, идущие по цент-

ральному пути, регулируют и тормозят импульсы, проходящие по

сегментарно-рефлекторным аппаратам. Такая регуляция обеспе-

чивает реализацию только наиболее выгодных в каждом случае

двигательных актов. Без этой регуляции непрерывный поток им-

пульсов, несущихся по рефлекторным дугам, всегда держал бы

мышцы в состоянии повышенного тонуса, что и происходит при

так называемых центральных или спастических параличах.

При клиническом исследовании двигательной сферы необхо-

димо проводить оценку мышечного тонуса, способности к произ-

вольным движениям и их координации.

Мышечный тонус, или постоянное напряжение мышц, препят-

ствующее их растяжению, отражает состояние периферического

двигательного неврона и поддерживается проприоцентивными

рефлексами с участием спинальной рефлекторной дуги.

Произвольные движения совершаются с участием экстрапира-

мидных или подкорковых проводящих путей. Влияние коры мозга

в большей степени направлено на осуществление сложных или

точных движений отдельных частей конечностей.

Координация движений регулируется мозжечком. Мозжечко-

вая регуляция обеспечивает также четкость, плавность, соразмер-

ность движений.

Повреждения названных регуляторных механизмов лежат в ос-

нове нарушений мышечного тонуса, произвольных движений и их

координации.

Основные методы исследования двигательной сферы следую-

щие: наблюдение в покое и при движении животного; наблюдение

ответных реакций при раздражении кожных рецепторов; пальпа-

ция; перкуссия. Функциональное состояние нервов и мышц уста-

навливают исследованием электровозбудимости на аппаратах

типа АСМ. Сведения о состоянии двигательной сферы получают

осмотром и наблюдением. Положение головы, шеи, хвоста, харак-

тер движения изменяются при повышении или понижении мы-

шечного тонуса. Повреждения нервной системы нередко приво-

дят не только к понижению тонуса, но и к атрофии отдельных

мышц и целых мышечных групп или, напротив, к повышенному

напряжению, гипертрофии мышц. Выявить подобные изменения

можно с помощью пальпации.

Наблюдая за животным, находящимся в покое и в движении,

можно определить нарушения координации движений, их степень

и постоянство. Исследование рефлексов помогает разграничить

повреждения ЦНС и периферических нервов, установить зону и

степень поражения.

В ряде случаев изменения тонуса мышц, отклонения в движе-

ниях развиваются и без поражений двигательной сферы. Шат-

кость походки возможна вследствие утомления, тонус мышц не-

редко повышен при местных воспалительных процессах. Пораже-

ния костно-суставного аппарата нарушают движения.

Нарушения двигательных функций. Они могут быть в виде пара-

лича, пареза, снижения или повышения миотонуса и т. д.

Параличи, парезы. Параличом называют полную ут-

рату двигательных функций, наступающую при прерывании связи

между двигательными центрами и данной мышцей или группой

мышц. Частичная утрата или ослабление двигательной функции

вследствие неполного разобщения двигательных центров и мышц

носит название пареза (paresis —расслабление). Паралич или па-

рез — не болезнь, а симптом поражения двигательных центров

или двигательных путей нервной системы при многих инфекци-

онных, паразитарных, незаразных болезнях. Общепризнанная

классификация параличей основана на локализации анатомичес-

кого повреждения. По этому признаку параличи подразделяют на

периферические и центральные.

Периферический паралич возникает при поражении любой части

периферического двигательного неврона: двигательных клеток

вентральных рогов спинного мозга или ядер черепно-мозговых

нервов, двигательных вентральных корешков, периферических

нервов.

В любом случае периферический паралич означает прекраще-

ние влияния моторных центров, и поэтому при нем наблюдают

выпадение всех двигательных функций — сложных и элементар-

ных движений, рефлекторных двигательных актов. Угасание реф-

лексов приводит к потере тонуса мышц, и на этом основана вто-

рая отличительная черта периферического паралича. Второе его

название — вялый, или дряблый, паралич.

Периферический двигательный неврон регулирует и трофичес-

кие функции. Выпадение трофических функций при параличе

влечет за собой глубокие трофические расстройства пораженных

мышц. В атрофированных мышцах методами электродиагностики

устанавливают реакции перерождения. Таким образом, выпадение

двигательной функции, сочетающееся с потерей мышечного тону-

са, утратой рефлексов и атрофией мышц, дает достаточно данных

для дифференциации периферического паралича. Для определе-

ния, какой именно участок периферического неврона повреж-

ден — периферический нерв, вентральные рога спинного мозга

или вентральные корешки,— необходимо исследовать зону пора-

жения с учетом особенностей корешковой и периферической ин-

нервации.

Зависимость размеров пораженной зоны от места поражения

схематично показана на рисунке 71. При повреждении нерва об-

ласть паралича наименьшая и характеризуется полным отсутстви-

ем и движений, и чувствительности (из-за смешанного строения

периферических нервов). Вялый паралич с сохранившейся чув-

Рис. 71. Схема корешковой и периАепт,

/, 2-мышцы; 3, 4-периферические нервы• 5 6Т?*** МЫШечн°й иннервации:

I. П. ///-с»менты'спищоГгоУмозгаКЛеТОК В ««тральных рогах;

ствительностью указывает На ттп„

спинного мозга или вентральных копУ™6 «^трального рога

Среди параличей периферичег™ Ков-

ранены параличи лицевых, лучевых ™ПЗ У ^отных распрост-

травматических воздействиях и R'"редлопат°чных нервов при

практике часто встречаются перифе^1 ениях- В клинической

онного происхождения, особенно xanS КИе паРаличи инфекци-

собак после переболевания чумой ГгД 1РНЫе и Разнообразные у

личаются отсутствием компенсации НяРтФерИЧеские параличи от-

В ряде случаев поражение Цнг „ рушенных функций

текает по типу полиневрита: восп^КИферических нервов про-

процессы охватывают одновременш? un Ьные и Дистрофические

тельностью многие нервы, двигатеЛЬн^ ° некот°Рой последова-

ром такого поражения служит гипови^? Пути и Центры. Приме-

дают параличи конечностей, челюстей Г^ИН°3 В'- У с°бак наблю-

картина двигательных расстройств «,v,'J ОСОВЬ1Х связок. Сходная

почве отравления свинцом. возникает при полиневрите на

Центральный паралич связан

центров и проводящих путей в ппелеп°!1Ре)ВДением двигательных

ного неврона - от двигательных центп™ ЦентРадьного двигатель-

ных столбов спинного мозга. В пе™£ Коры Мозга до вентраль-

имодеиствие периферических сегмент,^ ЭТОГО прекращается вза-

тов спинного мозга с высшими двигХН°-РеФлекторных аппара-

дившись от регулирующих и топ^ ЫМИ Центрами. Освобо-

отделов ЦНС, импульсы от рецепте Р^^ Щих ^ияний высших

ют по дорсальным корешкам, neSL Шго сегмента поступа-

рога и, достигнув мышц, непрерьЕ^ На клетки вентрального

шенныи мышечный тонус и спазм отГгРтг°ВЫШают их тонус. Повы-

личительная особенность ЦенТрадь2^НЫх мышц - главная от-

кого, а также основание для второго Т, ралича от периферичес-

этого паралича - спастический распР°страненного названия

Освобождение от тормозящих влияний ЦНС обусловливает и

другую особенность центрального паралича — повышение сухо-

жильных и надкостничных рефлексов. При центральном параличе

в отличие от периферического отсутствуют атрофические процес-

сы в мышцах. Центральные параличи подразделяют на моноплегии

(когда поражена одна конечность), гемиплегии (поражение поло-

вины тела), параплегии (поражение обеих грудных или обеих тазо-

вых конечностей).

Точное определение места повреждения при центральном па-

раличе основывается на данных о локализации функций в коре и

различных отделах головного мозга. Необходимо учитывать, что

двигательные центры в известной степени дублируют друг друга:

одно и то же движение может возникнуть при раздражении раз-

личных центров.

Центральные параличи у животных встречаются при инфекци-

онных, паразитарных, токсических процессах. У животных всех

видов центральные параличи характерны для паралитической ста-

дии при бешенстве. Крупный рогатый скот подвержен параличам

при отравлениях и послеродовых заболеваниях. У свиней с явле-

ниями паралича протекают болезнь Ауески, болезнь Тешена,

чума. Центральные параличи нередко поражают собак, кошек

(инфекции, травмы). Параличи вследствие травм встречаются у

крупных животных при погрузках, перегонах. Наиболее часто

центральные параличи или парезы вызываются поражением но-

жек мозжечка, области моста мозга, продолговатого мозга.

Изменения мышечного тонуса — понижение то-

нуса мышц, или гипотония, и повышение их тонуса, или гиперто-

ния.

Понижение тонуса мышц (гипотонию) мышц определяют как

совокупность следующих признаков: вялость, дряблость при паль-

пации, отсутствие сопротивления мышц при пассивных движени-

ях; размах движений конечностей увеличен, отмечают более сво-

бодное движение их в суставах. Крайняя степень снижения тону-

са — атония мышц.

Снижение мышечного тонуса (гипотония, атония) наблюдают

при нарушениях обмена веществ вследствие неполноценного кор-

мления (полигиповитаминоз, кетоз, остеодистрофия), анемичес-

ких состояниях, болезнях пищеварительной системы, протекаю-

щих с интоксикацией.

Повышение тонуса мышц (гипертонию) распознают по следую-

щим признакам: мышцы напряжены, на ощупь плотные, твердые,

при пассивном движении обнаруживают большое сопротивление.

Повышение тонуса мышц может ограничиваться отдельными мы-

шечными группами. При поражениях головного мозга, особенно в

стволовой части, гипертония мышц носит диффузный характер и

называется ригидностью. При этом резко возрастает тонус мышц-

разгибателей, вследствие чего животное двигается с большим тру-

дом, почти не сгибая конечностей. Длительное напряжение мышц

с повышением их тонуса именуют спазмом.

Гипертонию мышц плечевого и тазового поясов у крупного ро-

гатого скота наблюдают после длительных перегонов по каменис-

тому грунту. Повышенный тонус, а иногда и ригидность мышц

отмечают при миозитах различного происхождения (переохлажде-

ние, инфекция, инвазия, переутомление).

Гипертония мышц крупа наряду с параличом тазовых конечно-

стей при сохранении нормального тонуса мышц и двигательной

функции грудных конечностей — постоянный симптом миоглоби-

нурии у лошадей.

Расстройства координации движений. Клиническое значение

имеют атаксия и гиперкинезы.

Атаксия (греч. а — отрицание, taxis — порядок) характери-

зуется изменениями движений животного и положения его тела.

Нормальное движение с точным достижением цели требует точ-

ного распределения двигательных импульсов как во времени, так

и между отдельными группами мышц. Если такое распределение

нарушено, то при нормальном состоянии мышц движение выпол-

няется неправильно, развивается атаксия. Не может быть нор-

мальным при этом и стояние животного, обеспечиваемое также

согласованными нервными импульсами на большее число мышц.

Расстройство координации движений может проявляться и в по-

кое (статическая атаксия), и в движении (динамическая атаксия).

Изменения координации движений, напоминающие атаксию,

могут быть и при параличах, мышечных спазмах, сильных боле-

вых ощущениях в конечностях. Поэтому для подтверждения пред-

положения о наличии атаксии следует тщательно исследовать то-

нус мышц, состояние глубокой чувствительности, органов зре-

ния, понаблюдать за стоянием и движением животного с завязан-

ными глазами.

Статическая атаксия проявляется нарушением равновесия.

Животное шатается, теряет равновесие, падает. Если такое живот-

ное плавает в воде, где не нужно поддерживать равновесие, рас-

стройства движения исчезают.

Динамическая атаксия характеризуется некоординированными

движениями конечностей или всего тела. Походка шаткая, прыга-

ющая, с сильным, размашистым выведением конечностей вперед

и опусканием их на ощупь.

В большинстве случаев атаксия возникает в результате наруше-

ния проводников глубокой чувствительности и поражения моз-

жечка.

По локализации очагов поражения различают корковую, спи-

нальную и периферическую атаксию.

Корковая атаксия проявляется нарушением приспособляемос-

ти движений к незначительным особенностям поверхности. Жи-

вотное спотыкается, неуверенно движется.

Спинальная атаксия протекает с нарушением и координации

движений, и равновесия.

Периферическая атаксия — одна из наиболее тяжелых форм, на-

слаивающаяся на картину периферического пареза. В этом случае

никакой центростремительной импульсации из зоны поражения

не происходит и наблюдают стойкое выпадение всех двигательных

актов, в том числе и координационно-приспособительных.

Гиперкинез ы (hyper — чрезмерно, kinesis — движение) —

чрезмерные, излишние, непроизвольные движения. Известны ги-

перкинетические синдромы, свойственные некоторым нервным

(эпилепсия), внутренним (гипо- и авитаминозы, отравления), ин-

фекционным (энцефаломиелит, бешенство, листериоз и др.) бо-

лезням.

Гиперкинезы при поражениях центральной нервной системы

могут быть выражены очень сильно и создавать наиболее внешне

заметную часть клинической картины. Многообразные насиль-

ственные движения могут нарушать и искажать целесообразные

двигательные функции. Группа гиперкинезов включает судоро-

ги, мышечную дрожь, фибриллярное подергивание, тик. Цент-

ральное место в группе гиперкинезов принадлежит судорогам,

другие формы или производны, или представляют собой разно-

видность судорог.

Клонтеские судороги — быстрые сокращения мышц с корот-

ким, но не всегда одинаковым интервалом. Судороги, охватываю-

щие одну группу мышц, например синергистов, называют лока-

лизованными', охватывающие многие мышечные группы — генера-

лизованными; общие клонические судороги всего тела — конвульси-

ями. К разновидностям клонических судорог относят тремор

(мышечная дрожь) — слабые ритмические сокращения отдельных

мышц. Слабые подергивания не всей мышцы, а лишь отдельных

мышечных пучков называют фибриллярной дрожью.

Своеобразная форма гиперкинезов — тик — ритмические не-

произвольные движения только определенных мышц. Встречают-

ся и другие разновидности клонических судорог —выбрасывание

языка, шлепанье губами и др.

Тонические судороги — в отличие от клонических — это медлен-

но возникающее одиночное, но длительное сокращение мышеч-

ных групп, придающее иногда новое, необычное положение ка-

кой-либо части тела. Наиболее часто отмечают контрактуру за-

тылка в результате тонического сокращения мышц затылка;

тризм, или судорогу, жевательных мышц.

Сильные тонические судороги всего тела называют тетаничес-

кими, или тетанусом. От обычных тонических тетанические судо-

роги отличаются тем, что вызываются не одиночным импульсом, а

целой их серией, не оставляющей времени на расслабление

мышц. Тетанус — наиболее характерный симптом при столбняке.

Судороги могут быть и смешанными — клонико-тоническими или

тонико-клоническими. В таких случаях прежде возникают тони-

ческие судороги, а затем клонические.

Иногда у животных могут быть необычные сочетания гиперки-

нетических явлений. Хорейтический гиперкинез (chorea — пляска)

состоит из быстрых, беспорядочных подергиваний языка, губ,

ушей, чередующихся с неожиданными движениями конечностей,

конвульсиями всего туловища, периодами полного расслабления.

Этот синдром указывает на поражение полосатого тела и мозжеч-

ка. У животных его регистрируют редко. Сравнительно редко на-

блюдают у них и эпилептические припадки (epilambano — схваты-

ваю), когда вслед за потерей сознания и падением наступает пери-

од тонических судорог с переходом в клонические.

Гиперкинезы сопровождают повреждения нервной системы,

возникают при нарушениях кровообращения в мозгу, воспалени-

ях, травмах ЦНС. Судороги, тремор характерны для болезней пе-

чени, почек, протекающих с интоксикацией. Очень типичны ги-

перкинезы при авитаминозах А, Вь полигиповитаминозах, кето-

зах. Гиперкинезы часто развиваются при столбняке, менингоэн-

цефалите, чуме плотоядных, паратифе, болезни Ауески.

Непосредственной причиной возникновения их служат раздраже-

ния коркового двигательного центра, повреждения черепно-моз-

говых нервов и их ядер, сильное раздражение корешков и перифе-

рических нервов при болевых ощущениях.

Гиперкинезы могут указывать также на повышение общей не-

рвно-мышечной возбудимости у спортивных лошадей, служебных

и охотничьих собак.