- •1.1. Предмет клинической диагностики,

- •1.2. Методология клинического диагноза

- •5) Ошибочный и 6) неизвестный (неустановленный). Для более

- •1.3. Клинический прогноз болезни

- •40000 Р. Такое предвидение, основанное на знании и опыте, по-

- •3.1. Порядок клинического исследования

- •3.2. Исследование слизистых оболочек

- •3.3. Исследование кожи

- •3.5. Термометрия

- •10 Мин осторожно извлекают, обтирают, определяют температуру

- •0,8 °С. У молодых животных температура выше, чем у взрослых

- •1,8 °С и более, что отражается на общем состоянии животных, а у

- •1. Колебания температуры тела у животных

- •3 °С. Пиретическая и гиперпиретическая лихорадки бывают при

- •4.1.1. Исследования сердечного толчка

- •4.1.2. Пальпация области сердца

- •4.1.3. Перкуссия области сердца

- •45°. Проведение перкуссии затруднительно даже при сильном от-

- •Часть 3-го и 4-го межреберий. Область относительной сердечной

- •4.1.4. Аускультация области сердца

- •I тон можно определять также с помощью одновременного

- •II, а II короче и выше I, резко обрывается.

- •247 Различных комбинаций простых пороков.

- •2. Показатели экг здоровых животных в отведениях от конечностей

- •4.2.2. Векторкардиография

- •4.2.4. Фонокардиография

- •4.3.1. Исследование артерий

- •18 См выше пяточной кости и на 2—3 см внутрь от ахиллова сухо-

- •3. Частота пульса у некоторых видов животных

- •10 Уд/мин. Прием корма и нервное возбуждение, жаркая погода,

- •140 Уд/мин, у коров еще обеспечивается гемоциркуляция, необхо-

- •4. Артериальное (акд) и венозное (вкд) кровяное давление у некоторых видов

- •4.3.2. Исследование вен

- •4.4. Аритмии

- •4.5. Определение функциональной способности

- •4.6. Основные синдромы патологии

- •120 Мм вод. Ст.). В тяжелых случаях появляются изменения сердеч-

- •Valvularum aortae). Почти всегда проявляется диастолическим или

- •II тоны ослабевают. Возникают гипертрофия и делятация левого

- •5.1. Исследование переднего отдела

- •5. Частота дыхания у животных разных видов

- •5.2. Исследование грудной клетки

- •5.3. Плегафония

- •5.4. Торакоцентез

- •5.5. Пневмография

- •6.1. Исследование приема корма и питья

- •6.2. Исследования рта и ротовой полости

- •6.3. Исследование глотки

- •6.4. Исследование пищевода

- •6.5. Исследование зоба

- •6.6. Исследование живота

- •6.7. Исследование преджелудков и сычуга

- •1 Млн. При недостатке или избытке в рационе грубых, сочных и

- •6.8. Исследование желудка

- •20 Мин. Полученные пробы подвергают физико-химическому, а

- •20 Мин после введения пробного раздражителя эти показатели до-

- •6.9. Исследование кишечника

- •6.10. Дефекация и ее расстройства

- •6.11. Исследование фекалий (кала)

- •10,8), Старше 30 дней —2,3 (0,6—6,0); у собак —3,2—8,0мл. Уве-

- •6.12. Основные синдромы нарушений патологии

- •6.13. Исследование печени

- •7.1. Порядок и методы исследования

- •7.2. Исследование почек

- •7.4. Исследование мочи

- •6. Среднее количество мочи, выделяемое различными видами животных в течение

- •7. Относительная плотность мочи здоровых животных при обычном рационе

- •8. Дифференциация желтух по наличию желчных пигментов

- •5 Капель 5%-ного раствора бензидина в ледяной уксусной кислоте

- •0,75, А в третью — 0,5 мл. Каждую пробирку нагревают до кипе-

- •0,009, Свиней — 0,01, собак — 0,0087 %. Креатинин исследуют ка-

- •7.4.4. Морфология мочевых осадков

- •20 %. Отличить отдельные составные части неорганизованных

- •7.5. Основные синдромы патологии мочевой

- •8.1. Порядок и методы исследования

- •8.2. Анализ поведения животных

- •8.3. Исследование черепа и позвоночника

- •8.4. Исследование органов чувств

- •8.5. Исследование чувствительности

- •8.6. Исследование двигательной сферы

- •8.7. Исследование рефлексов

- •8.8. Исследование вегетативной нервной

- •30 С вызывает брадикардию, а иногда экстрасистолию. Давление

- •8.9. Исследование спинномозговой жидкости

- •9.1. Порядок и методы исследования

- •9.2. Физико-химические свойства крови

- •10. Скорость оседания эритроцитов у здоровых животных

- •11. Осмотическая резистентность эритроцитов у здоровых животных

- •45 Об.%, у овец — 25—45, у лошадей — 35—45, у свиней — 39—43, у

- •12. Количество гемоглобина в крови животных

- •13. Цветовой показатель крови и среднее содержание гемоглобина в одном

- •9.3. Исследование морфологического

- •14. Количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови животных

- •60 Дней. Общее количество макрофагов образует систему фагоци-

- •8 Сут, затем отмирают в селезенке.

- •15. Лейкограмма крови животных, %

- •1 Мкл крови будет нормальным. Относительная видовая лейкопения

- •10 Тыс/мкл) или лейкопеническим уровнем (меньше 4,5 тыс/мкл).

- •9.4. Исследование костномозгового пунктата

- •9.5. Исследование селезенки

- •9.6. Исследование функциональной способности

- •9.7. Биохимический состав крови

- •16. Показатели резервной щелочной плазмы и кислотной емкости крови у здоровых

- •17. Количество каротина, витаминов а и с в сыворотке крови животных

- •18. Количество общего кальция, магния и неорганического фосфора в сыворотке

- •9 %), В нервной ткани (до 0,7 %) и в крови (до 0,2 %). Входит в со-

- •19. Содержание железа, меди и кобальта в сыворотке крови (или в крови) животных

- •20. Количество общего белка и белковых фракций в сыворотке крови

- •21. Количество глюкозы в крови животных

- •22. Количество билирубина в сыворотке крови животных

- •3 Нед. После 6-месячного хранения сыворотки крови в холодиль-

- •0,01 Н. Раствора уксусной кислоты, т. Е. 10 микромолей, или в рас-

- •23. Изменения содержания объема общего кальция, неорганического фосфора

- •1000Мл, 37 °с) можно произвести путем умножения Be на 5,35;

- •18Ед. Карбоангидразы (по Раутану и Мальдруму). После деления

- •0,1 Мл сыворотки в течение 30 мин при 37 °с образуется 1 мкг кре-

- •1) Кинетическое (пусковое); 2) метаболическое; 3) морфогенети-

- •11.1. Патология гипоталамо-гипофизарной

- •11.2. Патология шишковидной железы

- •11.3. Патология щитовидной железы

- •95 %). Причиной его может быть наследственно обусловленный

- •11.4. Патология околощитовидных

- •11.5. Патология вилочковой железы

- •80 %. Среди них выделяют т-эффекторы, ответственные за кле-

- •11.6. Патология островкового аппарата

- •11.7. Поджелудочная железа

- •11.8. Поджелудочная железа

- •11.9. Поджелудочная железа

- •11.10. Сахарный диабет

- •90 % Клеток поджелудочной железы приводит к развитию клини-

- •11.11. Патология надпочечников

- •11.12. Патология половых желез

- •5 % Тестостерона. Тестостерон, влияя на превращение андростен-

- •11.13. Ожирение

- •1) Выработка антител; 2) гиперчувствительность немедленного

- •12.1. Гиперчувствительность немедленного типа

- •1) Антитела должны обладать специфичностью; 2) наличие клеток,

- •12.2. Гиперчувствительность замедленного типа

- •5) Выполняют основные функции регуляции иммунного ответа

- •12.6. Трансплантационный иммунитет

- •12.7. Иммунология клеточного химеризма

- •12.8. Аутоиммунные болезни

- •13.1. Диагностика нарушений белкового

- •35 Мг/100 мл (1,94—1,39 ммоль/л) и даже 15 мг/100 мл (0,83 ммоль/л),

- •1,03Ммоль/л).

- •13.4. Диагностика нарушений

- •13.5. Диагностика нарушений витаминного

- •13.6. Диагностика нарушений минерального

- •30 Мкг/100 мл (1,6—4,7 ммоль/л) при норме 90—но мкг/100 мл

- •1,5 См. На высоте от пола не менее 150—170 см устанавливают об-

- •2 См (в 4 раза), то интенсивность излучения снизится в 16 раз (за-

- •14.2. Методы рентгенологических

- •70Мм пленку рф-3. Флюорографической камерой ф-59п комп-

- •14.3. Основы рентгеновской скиалогии

- •1) Изменению формы и целостности костей и суставов; 2) измене-

- •2,5 С с расстояния 40 см.

- •40 % Суточного времени лежат. Через 0,5—1,5 ч после рождения у

- •20 М3/ч, летом 30—40 м3/ч на голову. Гипоксия, родовые травмы,

- •15.2. Исследование кожи

- •95 %), Грязноватым (при гиповитаминозе рр — пеллагре).

- •15.4. Исследование костной системы

- •15.5. Исследование дыхательной системы

- •15.6. Исследование сердечно-сосудистой

- •15.7. Исследование органов

- •5 Мг%). Желтушность тем выше, чем больше билирубинемия. Она

- •15.8. Исследование органов мочевой системы

- •7 До 12 раз. Значительная часть принятой с молозивом жидкости

- •0,006 Г/л). При изменении клубочковой проницаемости (нефрит,

- •15.9. Исследование анализаторов, некоторых

- •1 Мин. Отбившийся от конематки жеребенок проявляет сильное

- •16, У соболей — через 34—35, у норок —через 30—35 сут. У птиц

8.5. Исследование чувствительности

Чувствительность (эстезию) подразделяют на экстероцептив-

ную (поверхностную), т. е. чувствительность кожи и слизистых

оболочек; проприоцептивную (глубокую), или чувствительность

мышц, связок, костей, суставов; интероцептивную, или чувстви-

тельность внутренних органов.

Чувствительность кожи. Кожа обладает тактильной (на прикос-

новение), болевой и температурной чувствительностью.

Особенности исследования чувствитель-

ности кожи. Тактильные, болевые и температурные раздра-

жения воспринимаются рецепторами — специализированными

нервными приборами, находящимися в коже. Соотношение числа

болевых, тактильных, холодовых и тепловых рецептов на 1 см2 по-

верхности кожи равно в среднем 100 :10 : 6 : 1. Рецепторы преоб-

разуют энергию внешнего раздражения в нервный импульс. Все

периферические рецепторы (исключая область головы, где прове-

дение импульсов осуществляют черепно-мозговые нервы) посы-

лают импульсы через дорсальные корешки в дорсальный рог

спинного мозга (рис. 65). Здесь часть волокон корешкового нерва

проходит по поперечнику спинного мозга к клеткам вентрального

рога, замыкая афферентную часть рефлекторной спинальной дуги

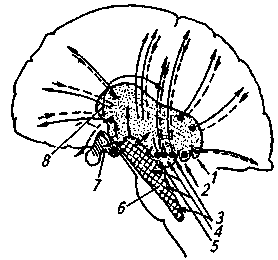

Рис. 65. Схема главных чувствительных путей (сис-

тема вентральных боковых тяжей изображена

сплошными линиями; система дорсальных путей —

пунктиром):

1 — таламус (thalamus); 2 — полосатое тело (corpus stria-

turn); 3— медиальная петля (lemnicus medialis); 4— ядро

тройничного нерва (nucleus n. trigemini); 5— тройничный

нерв; 6— гассеров узел (ganglion Gasseri); 7—узел строй-

ного пучка (nucleus fun. gracilis); 8— узел клиновидного

пучка (nucleus fun. cuneati); 9— чувствительные нервные

корешки в шейных сегментах и верхней грудной сети;

Ю-межпозвоночный узел (ganglion intervertebralis); 11 —

чувствительные корешки в задних сегментах спинного

мозга

кожных рефлексов. Другая часть кореш-

ковых волокон дает начало двум путям к

головному мозгу. Перекрещивающийся

(спинноталамический) путь переходит

на противоположную сторону, идет по

вентральному боковому столбу в продол-

говатый мозг и далее, достигает зритель-

ного бугра. Второй, неперекрещиваю-

щийся, путь идет к головному мозгу по дорсальному столоу одно-

именной стороны.

От зрительного бугра импульс передается в чувствительную

зону коры мозга. В коре мозга рефлекторно возникают двигатель-

ные импульсы, передающиеся от двигательной области коры по

пирамидному пути в продолговатый мозг. Здесь двигательный

путь переходит на противоположную сторону, по боковым стол-

бам спинного мозга достигает вентральных корешков и заканчи-

вается в мышце — исходном пункте раздражения.

Пространственная локализация раздражения определяется бла-

годаря тому, что импульсы от разных частей тела поступают в раз-

личные участки чувствительной зоны коры мозга.

Ответ ЦНС на раздражение периферических рецепторов не ис-

черпывается упрощенной схемой, приведенной выше. Каждый аф-

ферентный импульс на пути к коре

мозга проходит по системе ретикуляр-

ной формации (рис. 66), вызывая диф-

фузное возбуждение всей коры. Такое

возбуждение стимулирует функцию

«пункта назначения» импульса и при-

влекает к участию в реакции на раздра-

жение другие системы организма.

Рис. 66. Активирующая система мозга:

1 — зрительный рецептор; 2— слуховой рецептор; 3 —

спинномозговой путь; 4— ствольный путь; 5— моз-

жечковый путь; 6— ретикулярная формация; 7—ги-

поталамус; 8— таламус

Таким образом, при исследовании кожной чувствительности

исследуют головной, спинной мозг, периферические нервные

окончания.

При исследовании кожной чувствительности необходимо учи-

тывать тип нервной системы и индивидуальные особенности жи-

вотных. У возбудимых, пугливых, злых животных ответная реак-

ция на раздражения часто не соответствует воспринимаемым ощу-

щениям. Эти особенности проявляются особенно резко, если жи-

вотное попадает в необычную обстановку и его исследуют без

владельца или лица, к постоянному присутствию которого оно

привыкло. У животных, содержащихся в табунах, гуртах или боль-

ших группах, редкий контакт с человеком оставляет обычно не-

приятные ощущения (фиксация, мечение, уколы и т. д.), что так-

же создает предпосылки для получения неадекватных реакций

при исследовании.

Расстройства кожной чувствительности.

Определяют область измененной чувствительности, уровень изме-

ненной чувствительности и степень изменений. К числу после-

дних относят повышение, понижение и полную утрату чувстви-

тельности.

Повышение кожной чувствительности носит название гиперес-

тезия, понижение — гипоестезия, полное отсутствие — анестезия.

Изменения болевой чувствительности: повышение — гиперал-

гезия, понижение — гипоалгезия, полное отсутствие — аналгезия.

Изменения тактильной чувствительности обозначают соответ-

ственно как тастгиперестезия, тастгипоестезия, тастанестезия;

изменения температурной чувствительности — термогипересте-

зия, термогипоестезия, термоанестезия.

Выпадение чувства локализации раздражения — топанестезия.

В зависимости от характера повреждения рецепторов, проводя-

щих путей или головного мозга расстройства чувствительности

определяют на ограниченных участках или обширных зонах по-

верхности тела. При поражении отдельных участков чувствитель-

ной зоны коры головного мозга выпадает чувствительность проти-

воположной стороны тела, включая и одноименную половину го-

ловы (гемианестезия). Эта половина тела утрачивает и двигатель-

ную функцию. Поражения продолговатого мозга отличаются

расстройством чувствительности на одноименной половине голо-

вы и противоположной половине тела.

Поражения спинного мозга. Поперечное поражение вызывает

полную потерю всех видов чувствительности частей тела, находя-

щихся позади от уровня пораженного сегмента.

В связи с перекрещиванием чувствительных проводящих путей

частичное поражение шейного и грудного отделов спинного мозга

характеризуется анестезией на противоположной стороне тела,

каудальнее уровня поражения. При этом передняя граница зоны

изменения чувствительности будет находиться на 2—3 сегмента

позади места повреждения.

Повреждение спинного мозга в поясничной и крестцовой об-

ластях сопровождается аналогичными изменениями, но на одно-

именной стороне.

В проводящих путях спинного мозга волокна, проводящие им-

пульсы от болевых и температурных рецепторов, идут обособлен-

но, поэтому при очаговых поражениях спинного мозга могут воз-

никать изолированные изменения только болевой или темпера-

турной чувствительности.

Повреждения корешковых нитей п. spinalis сопровождаются

нарушением всех видов чувствительности "в кожной зоне соответ-

ствующего сегмента. Однако при поражении одного дорсального

корешка чувствительность не исчезает, потому что каждый учас-

ток кожи иннервируется волокнами не только из своего сегмента,

но и из соседних. Характерные симптомы патологии дорсальных

корешков — гиперестезия, гипо- и анестезия.

Поражения периферических нервов. Периферические нервы, за

некоторым исключением, смешанные: имеют как чувствительные,

так и двигательные волокна. Поэтому при поражениях этих не-

рвов вследствие травм, воспалений, сдавливания чувствительность

и двигательная функция нарушаются одновременно. Изменения

чувствительности в таких случаях локализованы в кожной зоне,

иннервируемой пораженным нервом. В этой зоне можно обнару-

жить участки как гипо- и анестезии, так и гиперестезии.

Характеристика болей, зоны болевых

ощущений. Выше отмечалось, что как гиперестезия, так и ги-

пералгезия свидетельствуют о наличии у животного болевых ощу-

щений. Боль вызывает тахикардию, расширение зрачков, потение,

и по степени выраженности этих признаков можно в какой-то

мере судить о силе болевых ощущений. Нередко животные стонут

и принимают необычные позы, при которых боль, по-видимому,

стихает. За исключением редких случаев поражения зрительного

бугра, оболочек спинного мозга и волокон корешковых нервов,

боль является следствием поражений периферических нервов или

невралгий (невралгия — боль по нерву). Другой обширный источ-

ник болевых ощущений — внутренние органы.

Различают местные боли, сконцентрированные только в облас-

ти раздражения, например боль при абсцессе. Иррадиирующие боли

передаются с одной ветви чувствительного нерва на другие. Такие

боли могут возникать при поражениях тройничного нерва. Отра-

женные боли ощущаются на значительном удалении от локализа-

ции источника боли. Один из вариантов отраженных болей — ги-

перестезия отдельных участков при поражениях внутренних орга-

нов.

Вследствие сегментарных связей соматических и вегетативных

нервных элементов патология любого внутреннего органа служит

источником висцеро-сенсорных рефлексов на определенные для

каждого внутреннего органа участки кожи. По имени авторов, ус-

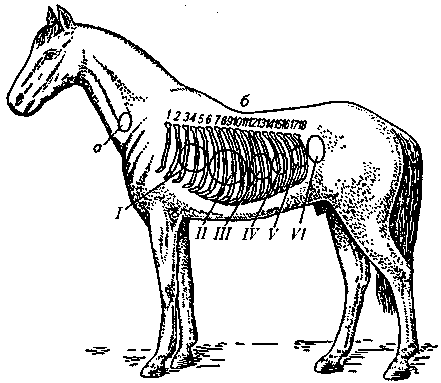

Рис. 67. Зоны проекции повышенной чувствительности на коже в соответствии с

висцеральными раздражениями (с левой стороны):

а — мистический рефлекс, указывающий на патологический процесс в сердце- б— спинальная

точка повышенной чувствительности для желудка и двенадцатиперстной кишки, находящаяся

на заднем склоне холки; /—зона, указывающая на заболевание сердца- Я —зона указываю-

щая на патологический процесс в желудке или двенадцатиперстной кишке; III -зона указы-

вающая на патологический процесс в тонких, или в слепой кишках, или в нижнем колене

большой ободочной кишки; IV- зона, указывающая на патологический процесс в верхнем

колене большой ободочной кишки; V- зона, указывающая на патологический процесс в аор-

те; VI — зона, указывающая на патологический процесс в малой ободочной кишке, а также в

мочеполовой системе; 1—18— ребра

тановивших наличие таких зон, они были названы зонами Захарь-

ина — Геда (рис. 67). Роже определил топографию болевых пунк-

тов на поверхности кожи при заболеваниях внутренних органов у

лошадей.

При заболеваниях тонкого кишечника, слепой кишки и вент-

рального колена большой ободочной кишки зона кожной гипере-

стезии располагается между И —13-м ребрами. При поражении

только тонкого кишечника повышенная чувствительность отчет-

ливее выражена с левой стороны, при патологии толстого кишеч-

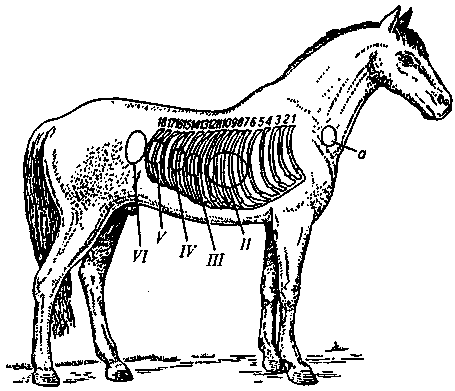

ника — с правой стороны (рис. 68).

Повышенная чувствительность в области 13—15-го ребер ука-

зывает на патологию дорсальных столбов, тазового изгиба и же-

лудкообразного расширения большой ободочной кишки. Гипере-

стезия в области подвздохов соответствует патологическому состо-

янию малой ободочной и прямой кишок.

Исследование отраженных болей в указанных областях проводят

легким ^сдавливанием кожи. Положительная реакция проявляется

сильной болезненностью, о чем можно судить по беспокойству жи-

вотного, учащению пульса, дыхания, расширению зрачков.

Рис. 68. Зоны проекции повышенной чувствительности на коже в соответствии с

висцеральными раздражениями (с правой стороны):

а — миотонический рефлекс, указывающий на патологический процесс в сердце; Я—зона,

указывающая на патологический процесс в печени; III— зона, указывающая на патологичес-

кий процесс в тонких, слепой кишках, в нижнем правом колене большой ободочной кишки;

IV—зона, указывающая на патологический процесс в верхнем колене большой ободочной

кишки; V— зона, указывающая на патологический процесс в аорте; VI— зона, указывающая

на патологический процесс в малой ободочной кишке, а также в мочеполовой системе; 1—

18— ребра

У крупного рогатого скота в качестве вспомогательного приема

при диагностировании травматического ретикуло-перикардита

используют пробу на боль в области холки. При выполнении про-

бы надавливают концами пальцев на кожу в области заднего скло-

на холки. Реакция считается положительной, если животное бес-

покоится, прогибает спину, сгибает грудные конечности в запяс-

тьях, стонет. У животных других видов зоны Захарьина—Геда не

разработаны.

В отдельных случаях возникают своеобразные формы гиперес-

тезии, получившие название парестезии. Это симптомы раздраже-

ния, образующиеся вследствие патологического состояния дор-

сальных корешков или периферических нервов. Они могут встре-

чаться и при заболеваниях головного мозга. При этом на отдель-

ных участках кожи возникает ощущение зуда, боли и т. д., не

связанное с какими-либо внешними воздействиями.

Проприоцептивная (глубокая) чувствитель-

но с т ь. Импульсы от мышц, связок, костей, суставов проводят-

ся, как и импульсы от кожных рецепторов, в кору головного моз-

га. Отличие заключается в том, что эти импульсы проводят другие

волокна дорсальных корешков и в спинном мозге идут по пучкам

Голля и Бурдаха. Проприоцептивная чувствительность контроли-

рует положение тела в пространстве, чувство массы, давления.

Глубокая чувствительность выпадает при поражениях одной из

половин поперечника спинного мозга, при полных поражениях

дорсальных корешков, ствола мозга, зрительного бугра, теменной

области коры головного мозга.