- •1.1. Предмет клинической диагностики,

- •1.2. Методология клинического диагноза

- •5) Ошибочный и 6) неизвестный (неустановленный). Для более

- •1.3. Клинический прогноз болезни

- •40000 Р. Такое предвидение, основанное на знании и опыте, по-

- •3.1. Порядок клинического исследования

- •3.2. Исследование слизистых оболочек

- •3.3. Исследование кожи

- •3.5. Термометрия

- •10 Мин осторожно извлекают, обтирают, определяют температуру

- •0,8 °С. У молодых животных температура выше, чем у взрослых

- •1,8 °С и более, что отражается на общем состоянии животных, а у

- •1. Колебания температуры тела у животных

- •3 °С. Пиретическая и гиперпиретическая лихорадки бывают при

- •4.1.1. Исследования сердечного толчка

- •4.1.2. Пальпация области сердца

- •4.1.3. Перкуссия области сердца

- •45°. Проведение перкуссии затруднительно даже при сильном от-

- •Часть 3-го и 4-го межреберий. Область относительной сердечной

- •4.1.4. Аускультация области сердца

- •I тон можно определять также с помощью одновременного

- •II, а II короче и выше I, резко обрывается.

- •247 Различных комбинаций простых пороков.

- •2. Показатели экг здоровых животных в отведениях от конечностей

- •4.2.2. Векторкардиография

- •4.2.4. Фонокардиография

- •4.3.1. Исследование артерий

- •18 См выше пяточной кости и на 2—3 см внутрь от ахиллова сухо-

- •3. Частота пульса у некоторых видов животных

- •10 Уд/мин. Прием корма и нервное возбуждение, жаркая погода,

- •140 Уд/мин, у коров еще обеспечивается гемоциркуляция, необхо-

- •4. Артериальное (акд) и венозное (вкд) кровяное давление у некоторых видов

- •4.3.2. Исследование вен

- •4.4. Аритмии

- •4.5. Определение функциональной способности

- •4.6. Основные синдромы патологии

- •120 Мм вод. Ст.). В тяжелых случаях появляются изменения сердеч-

- •Valvularum aortae). Почти всегда проявляется диастолическим или

- •II тоны ослабевают. Возникают гипертрофия и делятация левого

- •5.1. Исследование переднего отдела

- •5. Частота дыхания у животных разных видов

- •5.2. Исследование грудной клетки

- •5.3. Плегафония

- •5.4. Торакоцентез

- •5.5. Пневмография

- •6.1. Исследование приема корма и питья

- •6.2. Исследования рта и ротовой полости

- •6.3. Исследование глотки

- •6.4. Исследование пищевода

- •6.5. Исследование зоба

- •6.6. Исследование живота

- •6.7. Исследование преджелудков и сычуга

- •1 Млн. При недостатке или избытке в рационе грубых, сочных и

- •6.8. Исследование желудка

- •20 Мин. Полученные пробы подвергают физико-химическому, а

- •20 Мин после введения пробного раздражителя эти показатели до-

- •6.9. Исследование кишечника

- •6.10. Дефекация и ее расстройства

- •6.11. Исследование фекалий (кала)

- •10,8), Старше 30 дней —2,3 (0,6—6,0); у собак —3,2—8,0мл. Уве-

- •6.12. Основные синдромы нарушений патологии

- •6.13. Исследование печени

- •7.1. Порядок и методы исследования

- •7.2. Исследование почек

- •7.4. Исследование мочи

- •6. Среднее количество мочи, выделяемое различными видами животных в течение

- •7. Относительная плотность мочи здоровых животных при обычном рационе

- •8. Дифференциация желтух по наличию желчных пигментов

- •5 Капель 5%-ного раствора бензидина в ледяной уксусной кислоте

- •0,75, А в третью — 0,5 мл. Каждую пробирку нагревают до кипе-

- •0,009, Свиней — 0,01, собак — 0,0087 %. Креатинин исследуют ка-

- •7.4.4. Морфология мочевых осадков

- •20 %. Отличить отдельные составные части неорганизованных

- •7.5. Основные синдромы патологии мочевой

- •8.1. Порядок и методы исследования

- •8.2. Анализ поведения животных

- •8.3. Исследование черепа и позвоночника

- •8.4. Исследование органов чувств

- •8.5. Исследование чувствительности

- •8.6. Исследование двигательной сферы

- •8.7. Исследование рефлексов

- •8.8. Исследование вегетативной нервной

- •30 С вызывает брадикардию, а иногда экстрасистолию. Давление

- •8.9. Исследование спинномозговой жидкости

- •9.1. Порядок и методы исследования

- •9.2. Физико-химические свойства крови

- •10. Скорость оседания эритроцитов у здоровых животных

- •11. Осмотическая резистентность эритроцитов у здоровых животных

- •45 Об.%, у овец — 25—45, у лошадей — 35—45, у свиней — 39—43, у

- •12. Количество гемоглобина в крови животных

- •13. Цветовой показатель крови и среднее содержание гемоглобина в одном

- •9.3. Исследование морфологического

- •14. Количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови животных

- •60 Дней. Общее количество макрофагов образует систему фагоци-

- •8 Сут, затем отмирают в селезенке.

- •15. Лейкограмма крови животных, %

- •1 Мкл крови будет нормальным. Относительная видовая лейкопения

- •10 Тыс/мкл) или лейкопеническим уровнем (меньше 4,5 тыс/мкл).

- •9.4. Исследование костномозгового пунктата

- •9.5. Исследование селезенки

- •9.6. Исследование функциональной способности

- •9.7. Биохимический состав крови

- •16. Показатели резервной щелочной плазмы и кислотной емкости крови у здоровых

- •17. Количество каротина, витаминов а и с в сыворотке крови животных

- •18. Количество общего кальция, магния и неорганического фосфора в сыворотке

- •9 %), В нервной ткани (до 0,7 %) и в крови (до 0,2 %). Входит в со-

- •19. Содержание железа, меди и кобальта в сыворотке крови (или в крови) животных

- •20. Количество общего белка и белковых фракций в сыворотке крови

- •21. Количество глюкозы в крови животных

- •22. Количество билирубина в сыворотке крови животных

- •3 Нед. После 6-месячного хранения сыворотки крови в холодиль-

- •0,01 Н. Раствора уксусной кислоты, т. Е. 10 микромолей, или в рас-

- •23. Изменения содержания объема общего кальция, неорганического фосфора

- •1000Мл, 37 °с) можно произвести путем умножения Be на 5,35;

- •18Ед. Карбоангидразы (по Раутану и Мальдруму). После деления

- •0,1 Мл сыворотки в течение 30 мин при 37 °с образуется 1 мкг кре-

- •1) Кинетическое (пусковое); 2) метаболическое; 3) морфогенети-

- •11.1. Патология гипоталамо-гипофизарной

- •11.2. Патология шишковидной железы

- •11.3. Патология щитовидной железы

- •95 %). Причиной его может быть наследственно обусловленный

- •11.4. Патология околощитовидных

- •11.5. Патология вилочковой железы

- •80 %. Среди них выделяют т-эффекторы, ответственные за кле-

- •11.6. Патология островкового аппарата

- •11.7. Поджелудочная железа

- •11.8. Поджелудочная железа

- •11.9. Поджелудочная железа

- •11.10. Сахарный диабет

- •90 % Клеток поджелудочной железы приводит к развитию клини-

- •11.11. Патология надпочечников

- •11.12. Патология половых желез

- •5 % Тестостерона. Тестостерон, влияя на превращение андростен-

- •11.13. Ожирение

- •1) Выработка антител; 2) гиперчувствительность немедленного

- •12.1. Гиперчувствительность немедленного типа

- •1) Антитела должны обладать специфичностью; 2) наличие клеток,

- •12.2. Гиперчувствительность замедленного типа

- •5) Выполняют основные функции регуляции иммунного ответа

- •12.6. Трансплантационный иммунитет

- •12.7. Иммунология клеточного химеризма

- •12.8. Аутоиммунные болезни

- •13.1. Диагностика нарушений белкового

- •35 Мг/100 мл (1,94—1,39 ммоль/л) и даже 15 мг/100 мл (0,83 ммоль/л),

- •1,03Ммоль/л).

- •13.4. Диагностика нарушений

- •13.5. Диагностика нарушений витаминного

- •13.6. Диагностика нарушений минерального

- •30 Мкг/100 мл (1,6—4,7 ммоль/л) при норме 90—но мкг/100 мл

- •1,5 См. На высоте от пола не менее 150—170 см устанавливают об-

- •2 См (в 4 раза), то интенсивность излучения снизится в 16 раз (за-

- •14.2. Методы рентгенологических

- •70Мм пленку рф-3. Флюорографической камерой ф-59п комп-

- •14.3. Основы рентгеновской скиалогии

- •1) Изменению формы и целостности костей и суставов; 2) измене-

- •2,5 С с расстояния 40 см.

- •40 % Суточного времени лежат. Через 0,5—1,5 ч после рождения у

- •20 М3/ч, летом 30—40 м3/ч на голову. Гипоксия, родовые травмы,

- •15.2. Исследование кожи

- •95 %), Грязноватым (при гиповитаминозе рр — пеллагре).

- •15.4. Исследование костной системы

- •15.5. Исследование дыхательной системы

- •15.6. Исследование сердечно-сосудистой

- •15.7. Исследование органов

- •5 Мг%). Желтушность тем выше, чем больше билирубинемия. Она

- •15.8. Исследование органов мочевой системы

- •7 До 12 раз. Значительная часть принятой с молозивом жидкости

- •0,006 Г/л). При изменении клубочковой проницаемости (нефрит,

- •15.9. Исследование анализаторов, некоторых

- •1 Мин. Отбившийся от конематки жеребенок проявляет сильное

- •16, У соболей — через 34—35, у норок —через 30—35 сут. У птиц

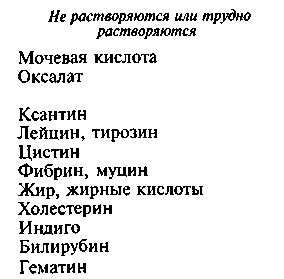

20 %. Отличить отдельные составные части неорганизованных

осадков мочи в основном можно микроскопически.

Микроскопический анализ мочи. Микроскопический анализ

мочи удобнее проводить так. Готовят препарат осадка мочи, под

покровное стекло инсталлируют каплю уксусной кислоты.

Если осадок в уксусной кислоте не растворился или растворил-

ся не весь, готовят другой препарат и под покровное стекло ин-

стиллируют каплю крепкой соляной кислоты.

Если приготовить третий микропрепарат и подпустить под по-

кровное стекло каплю раствора едкого натрия или едкого калия,

то кристаллы мочевой кислоты, аморфный осадок мочекислых со-

лей калия и натрия и кристаллические редко встречающиеся осад-

ки ксантина, лейцина, тирозина, цистина и жирные кислоты ра-

створяются.

По растворимости осадков уратов в едкой щелочи, а также при

умеренном нагревании мочи их можно отличить под микроско-

пом от сходного аморфного и мелкозернистого осадка фосфата

кальция, который не растворяется ни в едкой щелочи, ни при на-

гревании.

Иглы тирозина и шары лейцина при нагревании также раство-

ряются.

В практике важно различать, содержит ли моча осадок уже в

момент мочеиспускания, или он появляется вскоре после этого,

или осадок появляется в моче только при длительном стоянии и

под влиянием кислотного и щелочного ее брожения.

Следует также обращать внимание на то, не было ли вызвано

появление осадка в свежевыпущенной моче каким-либо исклю-

чительным условием. Например, появление осадков уратов в

моче может быть временным, зависящим от лихорадочного за-

болевания, обильного потения. Осадок уратов иногда выделяет-

ся и из нормальной мочи, если она подверглась сильному ох-

лаждению.

Большой осадок щавелевокислого кальция (оксалатов) быва-

ет в моче плотоядных после обильного потребления раститель-

ных кормов, богатых щавелевокислыми и другими соедине-

ниями.

Почечные камни. Почечные камни у крупного рогатого скота,

овец, свиней, особенно у пушных зверей, иногда встречаются

как массовое явление. Они могут состоять из углекислого каль-

ция, моче-, щавелево-, кремнево- и фосфорнокислых солей. В их

образовании, по-видимому, играют роль особенности экологи-

ческой среды, гиповитаминозы, воспаления в мочевыделитель-

ной системе, инородные тела и т. п. Камни могут быть различно-

го размера и формы, от одного до множества.

Клинически мочекаменная болезнь проявляется «почечными

коликами» и гематурией, признаками пиелонефрита, анурии. В

мочевом осадке обнаруживают мочевой песок, кровяные клетки,

гной, сгустки фибрина. Иногда удается установить наличие кам-

ней в почечной лоханке. При задержании мочи развивается уре-

мия, гидронефроз, нефрит. Важное значение имеет рентгеновское

исследование.

При инфекционных процессах в мочевой системе в моче мож-

но микроскопически выявить бактериурию.

7.5. Основные синдромы патологии мочевой

СИСТЕМЫ

Синдром заболевания почек

Выделяют шесть синдромов — мочевой, отечный, сердечно-со-

судистый, кровяной, уремический и почечная недостаточность.

Мочевой синдром характеризуется расстройством мо-

чеиспускания, изменением количества мочи, появлением в ней

белка, форменных элементов крови, цилиндров, эпителия.

Отечный синдром сопровождается появлением «лету-

чих» отеков в местах с хорошо развитой соединительной тканью,

появлением транссудата в серозных полостях.

Сердечно-сосудистый синдром характеризует-

ся стойкой артериальной гипертонией, усилением II тона на аорте

и увеличением границ сердца.

Кровяной синдром проявляется изменением морфо-

логического, химического и физического состава крови.

Уремический синдром является следствием накоп-

ления в крови продуктов азотистого обмена (ретенционной азоте-

мии, уремии). Симптомокомплекс проявляется угнетением, сни-

жением аппетита, стоматитом, гастритом, атонией преджелудков,

энтероколитом. У молодняка появляются судороги.

Почечная недостаточность характеризуется на-

рушениями клубочковой фильтрации, реабсорбции, секреторной

и концентрационной функций канальцев. Отмечают гипостену-

рию, полиурию.

Синдром поражения мочевого пузыря. Выражается странгурией,

поллакизурией. Моча выделяется малыми порциями. Запах ее ам-

миачный, много лейкоцитов, эритроцитов, эпителия. При гной-

ном уроцистите развивается ишурия, при геморрагическом в моче

появляется кровь.

При некрозе слизистой моча приобретает трупный запах.

Синдром уретрита. Развивается в связи с воспалением мочеис-

пускательного канала, наличием мочевых камней, непроходимос-

тью. При уретритах выявляют странгурию. В первых порциях

мочи много эпителия, лейкоцитов. При длительной непроходимо-

сти уретры развивается ишурия.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

•

Основные структурные и функциональные единицы нервной

системы — нервные клетки, или невроны, — подразделяют на чув-

ствительные (сенсорные), двигательные (моторные) и вставочные

(промежуточные). Чувствительные, или афферентные, невроны пе-

редают раздражение от рецептора к центральной нервной систе-

ме, а в отдельных случаях выполняют функции рецептора (обо-

нятельные рецепторы). Двигательные, или эфферентные, невроны

передают двигательные сигналы, исходящие от центральной не-

рвной системы, к исполнительным органам (мышцам, железам

и т. д.). Вставочные, или промежуточные, невроны соединяют аф-

ферентный и эфферентный невроны между собой.

Проводящие пути состоят из цепи невронов. При этом аксон

(главный или осевоцилиндрический отросток) предыдущей клет-

ки соединяется с дендритом (один из древовидных отростков) или

телом последующей клетки, образуя синапс. Последний представ-

ляет собой не спайку отростков, а щелевидное пространство, куда

поступают при передаче нервного импульса химические вещества

(медиаторы нервного возбуждения). Каждый неврон может иметь

огромное число синапсов.

В гипоталамусе расположены секреторные невроны. Специфи-

ческий секрет, выделяемый секреторными невронами, проходит

по аксонам в гипофиз и участвует в регуляции функций этой эн-

докринной железы.

При прохождении нервных импульсов они передаются от тела

клетки по ее аксону к дендриту следующей клетки. Протяжен-

ность аксонов может достигать нескольких десятков сантиметров.

Клеточные тела невронов группируются в нервные узлы или ганг-

лии, где возможно корригирование или интеграция нервных сиг-

налов. Все другие образования нервной системы, в том числе и

головной мозг, являются комплексом нервных клеток и узлов.

Нервная система состоит из двух непрерывно взаимодействую-

щих между собой отделов — соматического, или цереброспиналь-

ного, и вегетативного.

В центральной нервной системе, состоящей из головного и

спинного мозга, выделяют три звена управления функциями с

возрастанием координирующей и распорядительной роли.

Вегетативный отдел координирует и регулирует процессы уп-

равления двигательными и секреторными функциями внутренних

органов, трофикой всех тканей, сократительной функцией сосу-

дов.

Регулирующие и координирующие функции осуществляет

центральная нервная система (ЦНС) посредством безусловных

(врожденных) и условных (приобретенных) рефлексов. Каждый

рефлекс реализуется с участием большого числа нервных эле-

ментов, составляющих рефлекторную дугу: рецепторы, воспри-

нимающие раздражения; центростремительные (афферентные)

невроны, связывающие рецепторы с ЦНС; невроны ЦНС, пере-

рабатывающие импульсы; центробежные (эфферентные) невро-

ны, связывающие ЦНС со всеми органами тела; эффекторы —

рабочие органы.

Важная особенность рефлекторных реакций — обратная связь —

непрерывная сигнализация в ЦНС о выполнении конечной цели

рефлекса и внесение необходимых поправок по ходу выполнения

действия.

Функции нервной системы в организме сложны и многообраз-

ны — обеспечение координированного взаимодействия всех орга-

нов и тканей между собой и организмом в целом; непрерывное

приспособление внутренних процессов и организма к меняющим-

ся условиям среды обитания. Эти сложные функции нервная сис-

тема выполняет при непрерывном взаимодействии с другими сис-

темами, прежде всего с эндокринной.

В процессе филогенеза в организме возникли сложные, комп-

лексные, высоконадежные механизмы, управляемые и координи-

руемые ЦНС. Это механизмы поддержания гомеостаза, адапта-

ции, возникновения и развития стрессовых реакций.

Термин «гомеостаз» предложил В. Кеннон для обозначения

физиологических механизмов, обеспечивающих устойчивость жи-

вых организмов посредством поддержания на относительно по-

стоянном уровне физиологических констант внутренней среды.

Понятие «гомеостаз» объединяет и механизмы, обеспечивающие

структурное и функциональное единство организма — наслед-

ственность, регенерацию и репарацию, иммунобиологическую ре-

активность. Роль гомеостаза в патологии связана с управлением

процессами неспецифической резистентности, патогенетически-

ми механизмами, восстановительными процессами.

Нервная система играет решающую роль в процессах адапта-

ции организма к изменениям условий внешней среды.

Адаптационные реакции животных чрезвычайно разнообраз-

ны. К морфологическим факторам адаптации могут быть отнесе-

ны формы и размеры тела, структура органов движения и кожных

покровов, подкожной жировой клетчатки и пищеварительных ор-

ганов. Физиологические аспекты адаптации включают терморегу-

ляцию, баланс воды, приспособление к условиям питания, симби-

онтные взаимоотношения с микроорганизмами, поведенческие

реакции, акклиматизацию и т. д.

Значение нервной системы в патологии организма тесно связа-

но с проблемой стресса. Под стрессовой реакцией подразумевают

общий адаптационный синдром.

Причинные факторы стресса (стрессоры) — необычные,

чрезвычайные или экстремальные воздействия на организм жи-

вотного.

К стрессорам в животноводстве относят изменения температу-

ры, адинамию, недостаточное или чрезмерное кормление, шум и

другие факторы. В промышленном животноводстве возрастает

значение психических перегрузок, связанных с частым перемеще-

нием животных, ранним отъемом, скученным содержанием, изме-

нением состава группы и т. д.

Различают три стадии стресс-реакции: 1) стадия тревоги, ха-

рактеризующаяся снижением устойчивости к неблагоприятным

факторам; 2) стадия резистентности — адаптация хорошо выра-

жена, резистентность повышена; 3) стадия истощения — насту-

пает при стрессовых воздействиях большой силы или продолжи-

тельности, при развивающейся недостаточности механизмов

адаптации, резистентность снижается, возможен летальный ис-

ход.

Возникновение и развитие стрессовых реакций происходит

при непосредственном регулирующем и координирующем учас-

тии ЦНС, определяющей интенсивность и продолжительность

стресса.

Стрессовые реакции чрезвычайно сложны, в процесс адапта-

ции вовлекаются сердечно-сосудистая система, система крови,

лимфоидная ткань, другие системы организма, что превращает

стрессовую реакцию в высокоэффективный адаптивный инстру-

мент поддержания гомеостаза. В этом заключается положительное

значение стресса как физиологической основы повышения про-

дуктивности животных и их адаптации к новым технологическим

приемам ведения животноводства. Не менее важно значение

стрессовых реакций и при неблагоприятных ситуациях, когда

стресс приводит к снижению резистентности, нарушению гомеос-

таза, развитию болезни. В этом случае стресс служит патогенети-

ческой основой болезни.

Термином «нервная болезнь» обозначают первичные структур-

ные повреждения и нарушения функций различных элементов

или отделов нервной системы. Причинами являются травмы, пе-

регревание, действие токсических веществ, срывы нервной дея-

тельности вследствие перегрузок при интенсивном использовании

животных, инфекционный фактор.

В зависимости от степени выраженности функциональных и

морфологических изменений нервные болезни условно подразде-

ляют на органические и функциональные.

Органические нервные болезни — нарушение

функций нервной системы в результате выраженных морфологи-

ческих изменений нервных структур — воспаление головного и

спинного мозга, отечность мозгового вещества, нарушение целос-

тности нервов или вещества спинного мозга.

Функциональные нервные болезни отлича-

ются существенными изменениями функций нервной системы без

выраженных морфологических нарушений.

Условность такого деления очевидна: структура и функция

органов и тканей едины, а изменение их функции рассматривают

как отражение внутренних материальных изменений структуры.

Использование в клинической практике условных категорий

«функциональные болезни» и «органические болезни» связано с

тем, что в одних случаях структурные изменения органов и тка-

ней выступают отчетливо, их выявляют клиническими методами

и при патологоанатомическом исследовании, в других структур-

ные сдвиги обнаруживают с помощью тонких и сложных иссле-

дований на клеточном, субклеточном и даже молекулярном

уровнях.

Повреждение нервной системы сопровождается расстройством

кровообращения, дыхания, обменных и других жизненно важных

функций. В то же время поражения печени, патология обмена ве-

ществ и многие другие болезни проявляются преимущественно

синдромами нервных расстройств.

На характерных признаках нарушения функций нервной сис-

темы базируется клинический диагноз многих инфекционных и

паразитарных болезней (столбняк, бешенство, ценуроз, энцефало-

миелит).

При воздействии на организм чрезвычайных раздражителей и

развитии болезни нервная система выполняет многообразные за-

щитные функции. Реализация защитно-приспособительных фун-

кций нервной системы осуществляется путем формирования ди-

намичных функциональных систем. Такие системы включают

комплекс процессов и механизмов, обеспечивающих приспособи-

тельный эффект в данной конкретной ситуации. При нарушении

дыхательной функции, например, функциональная система защи-

ты включает нервные процессы и механизмы, изменяющие дыха-

тельный объем легких, глубину вдоха, частоту дыхания, частоту

пульса, скорость кровотока, состояние периферических сосудов,

интенсивность эритропоэза, количество гемоглобина, кислород-

ную емкость крови и т. д.

Ни один из элементов нервной системы не может быть иссле-

дован непосредственно. Заключение о заболевании головного,

спинного мозга или периферических нервов делается на основа-

нии изучения ответных реакций и изменения функций различных

органов. Диагностировать нервные болезни нельзя без точного

знания строения и функций периферических нервных элементов,

проводящих путей и высших центров. Исследование нервной сис-

темы можно проводить с учетом всех деталей анамнеза и картины

болезни в целом.