- •1.1. Предмет клинической диагностики,

- •1.2. Методология клинического диагноза

- •5) Ошибочный и 6) неизвестный (неустановленный). Для более

- •1.3. Клинический прогноз болезни

- •40000 Р. Такое предвидение, основанное на знании и опыте, по-

- •3.1. Порядок клинического исследования

- •3.2. Исследование слизистых оболочек

- •3.3. Исследование кожи

- •3.5. Термометрия

- •10 Мин осторожно извлекают, обтирают, определяют температуру

- •0,8 °С. У молодых животных температура выше, чем у взрослых

- •1,8 °С и более, что отражается на общем состоянии животных, а у

- •1. Колебания температуры тела у животных

- •3 °С. Пиретическая и гиперпиретическая лихорадки бывают при

- •4.1.1. Исследования сердечного толчка

- •4.1.2. Пальпация области сердца

- •4.1.3. Перкуссия области сердца

- •45°. Проведение перкуссии затруднительно даже при сильном от-

- •Часть 3-го и 4-го межреберий. Область относительной сердечной

- •4.1.4. Аускультация области сердца

- •I тон можно определять также с помощью одновременного

- •II, а II короче и выше I, резко обрывается.

- •247 Различных комбинаций простых пороков.

- •2. Показатели экг здоровых животных в отведениях от конечностей

- •4.2.2. Векторкардиография

- •4.2.4. Фонокардиография

- •4.3.1. Исследование артерий

- •18 См выше пяточной кости и на 2—3 см внутрь от ахиллова сухо-

- •3. Частота пульса у некоторых видов животных

- •10 Уд/мин. Прием корма и нервное возбуждение, жаркая погода,

- •140 Уд/мин, у коров еще обеспечивается гемоциркуляция, необхо-

- •4. Артериальное (акд) и венозное (вкд) кровяное давление у некоторых видов

- •4.3.2. Исследование вен

- •4.4. Аритмии

- •4.5. Определение функциональной способности

- •4.6. Основные синдромы патологии

- •120 Мм вод. Ст.). В тяжелых случаях появляются изменения сердеч-

- •Valvularum aortae). Почти всегда проявляется диастолическим или

- •II тоны ослабевают. Возникают гипертрофия и делятация левого

- •5.1. Исследование переднего отдела

- •5. Частота дыхания у животных разных видов

- •5.2. Исследование грудной клетки

- •5.3. Плегафония

- •5.4. Торакоцентез

- •5.5. Пневмография

- •6.1. Исследование приема корма и питья

- •6.2. Исследования рта и ротовой полости

- •6.3. Исследование глотки

- •6.4. Исследование пищевода

- •6.5. Исследование зоба

- •6.6. Исследование живота

- •6.7. Исследование преджелудков и сычуга

- •1 Млн. При недостатке или избытке в рационе грубых, сочных и

- •6.8. Исследование желудка

- •20 Мин. Полученные пробы подвергают физико-химическому, а

- •20 Мин после введения пробного раздражителя эти показатели до-

- •6.9. Исследование кишечника

- •6.10. Дефекация и ее расстройства

- •6.11. Исследование фекалий (кала)

- •10,8), Старше 30 дней —2,3 (0,6—6,0); у собак —3,2—8,0мл. Уве-

- •6.12. Основные синдромы нарушений патологии

- •6.13. Исследование печени

- •7.1. Порядок и методы исследования

- •7.2. Исследование почек

- •7.4. Исследование мочи

- •6. Среднее количество мочи, выделяемое различными видами животных в течение

- •7. Относительная плотность мочи здоровых животных при обычном рационе

- •8. Дифференциация желтух по наличию желчных пигментов

- •5 Капель 5%-ного раствора бензидина в ледяной уксусной кислоте

- •0,75, А в третью — 0,5 мл. Каждую пробирку нагревают до кипе-

- •0,009, Свиней — 0,01, собак — 0,0087 %. Креатинин исследуют ка-

- •7.4.4. Морфология мочевых осадков

- •20 %. Отличить отдельные составные части неорганизованных

- •7.5. Основные синдромы патологии мочевой

- •8.1. Порядок и методы исследования

- •8.2. Анализ поведения животных

- •8.3. Исследование черепа и позвоночника

- •8.4. Исследование органов чувств

- •8.5. Исследование чувствительности

- •8.6. Исследование двигательной сферы

- •8.7. Исследование рефлексов

- •8.8. Исследование вегетативной нервной

- •30 С вызывает брадикардию, а иногда экстрасистолию. Давление

- •8.9. Исследование спинномозговой жидкости

- •9.1. Порядок и методы исследования

- •9.2. Физико-химические свойства крови

- •10. Скорость оседания эритроцитов у здоровых животных

- •11. Осмотическая резистентность эритроцитов у здоровых животных

- •45 Об.%, у овец — 25—45, у лошадей — 35—45, у свиней — 39—43, у

- •12. Количество гемоглобина в крови животных

- •13. Цветовой показатель крови и среднее содержание гемоглобина в одном

- •9.3. Исследование морфологического

- •14. Количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови животных

- •60 Дней. Общее количество макрофагов образует систему фагоци-

- •8 Сут, затем отмирают в селезенке.

- •15. Лейкограмма крови животных, %

- •1 Мкл крови будет нормальным. Относительная видовая лейкопения

- •10 Тыс/мкл) или лейкопеническим уровнем (меньше 4,5 тыс/мкл).

- •9.4. Исследование костномозгового пунктата

- •9.5. Исследование селезенки

- •9.6. Исследование функциональной способности

- •9.7. Биохимический состав крови

- •16. Показатели резервной щелочной плазмы и кислотной емкости крови у здоровых

- •17. Количество каротина, витаминов а и с в сыворотке крови животных

- •18. Количество общего кальция, магния и неорганического фосфора в сыворотке

- •9 %), В нервной ткани (до 0,7 %) и в крови (до 0,2 %). Входит в со-

- •19. Содержание железа, меди и кобальта в сыворотке крови (или в крови) животных

- •20. Количество общего белка и белковых фракций в сыворотке крови

- •21. Количество глюкозы в крови животных

- •22. Количество билирубина в сыворотке крови животных

- •3 Нед. После 6-месячного хранения сыворотки крови в холодиль-

- •0,01 Н. Раствора уксусной кислоты, т. Е. 10 микромолей, или в рас-

- •23. Изменения содержания объема общего кальция, неорганического фосфора

- •1000Мл, 37 °с) можно произвести путем умножения Be на 5,35;

- •18Ед. Карбоангидразы (по Раутану и Мальдруму). После деления

- •0,1 Мл сыворотки в течение 30 мин при 37 °с образуется 1 мкг кре-

- •1) Кинетическое (пусковое); 2) метаболическое; 3) морфогенети-

- •11.1. Патология гипоталамо-гипофизарной

- •11.2. Патология шишковидной железы

- •11.3. Патология щитовидной железы

- •95 %). Причиной его может быть наследственно обусловленный

- •11.4. Патология околощитовидных

- •11.5. Патология вилочковой железы

- •80 %. Среди них выделяют т-эффекторы, ответственные за кле-

- •11.6. Патология островкового аппарата

- •11.7. Поджелудочная железа

- •11.8. Поджелудочная железа

- •11.9. Поджелудочная железа

- •11.10. Сахарный диабет

- •90 % Клеток поджелудочной железы приводит к развитию клини-

- •11.11. Патология надпочечников

- •11.12. Патология половых желез

- •5 % Тестостерона. Тестостерон, влияя на превращение андростен-

- •11.13. Ожирение

- •1) Выработка антител; 2) гиперчувствительность немедленного

- •12.1. Гиперчувствительность немедленного типа

- •1) Антитела должны обладать специфичностью; 2) наличие клеток,

- •12.2. Гиперчувствительность замедленного типа

- •5) Выполняют основные функции регуляции иммунного ответа

- •12.6. Трансплантационный иммунитет

- •12.7. Иммунология клеточного химеризма

- •12.8. Аутоиммунные болезни

- •13.1. Диагностика нарушений белкового

- •35 Мг/100 мл (1,94—1,39 ммоль/л) и даже 15 мг/100 мл (0,83 ммоль/л),

- •1,03Ммоль/л).

- •13.4. Диагностика нарушений

- •13.5. Диагностика нарушений витаминного

- •13.6. Диагностика нарушений минерального

- •30 Мкг/100 мл (1,6—4,7 ммоль/л) при норме 90—но мкг/100 мл

- •1,5 См. На высоте от пола не менее 150—170 см устанавливают об-

- •2 См (в 4 раза), то интенсивность излучения снизится в 16 раз (за-

- •14.2. Методы рентгенологических

- •70Мм пленку рф-3. Флюорографической камерой ф-59п комп-

- •14.3. Основы рентгеновской скиалогии

- •1) Изменению формы и целостности костей и суставов; 2) измене-

- •2,5 С с расстояния 40 см.

- •40 % Суточного времени лежат. Через 0,5—1,5 ч после рождения у

- •20 М3/ч, летом 30—40 м3/ч на голову. Гипоксия, родовые травмы,

- •15.2. Исследование кожи

- •95 %), Грязноватым (при гиповитаминозе рр — пеллагре).

- •15.4. Исследование костной системы

- •15.5. Исследование дыхательной системы

- •15.6. Исследование сердечно-сосудистой

- •15.7. Исследование органов

- •5 Мг%). Желтушность тем выше, чем больше билирубинемия. Она

- •15.8. Исследование органов мочевой системы

- •7 До 12 раз. Значительная часть принятой с молозивом жидкости

- •0,006 Г/л). При изменении клубочковой проницаемости (нефрит,

- •15.9. Исследование анализаторов, некоторых

- •1 Мин. Отбившийся от конематки жеребенок проявляет сильное

- •16, У соболей — через 34—35, у норок —через 30—35 сут. У птиц

4.4. Аритмии

Под аритмиями понимают изменение частоты, силы и после-

довательности сердечных циклов и их отдельных элементов. Про-

исхождение большинства аритмий связано с изменением функци-

ональной способности миокарда и его проводящей системы.

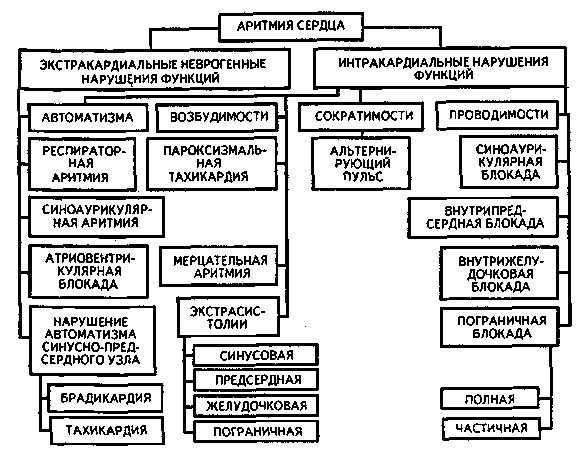

Аритмии разделяют на две группы: экстракардиальные и интра-

кардиальные (рис. 28).

Аритмии могут возникать в результате: изменения функции ав-

томатизма синусно-предсердного узла вследствие нарушения

последовательности и темпа выработки импульсов; повышения

возбудимости миокарда, когда импульс к сокращению сердца в

синусно-предсердном узле не возбуждается, но исходит гетеро-

топно; нарушения проведения импульсов от предсердий к желу-

дочкам или внутри желудочков.

Рис. 28. Схема сердечных аритмий

Аритмии могут развиваться и вследствие нарушения сократи-

мости миокарда. В основе генеза аритмий могут лежать также

комплексные нарушения функций автоматизма, возбудимости,

проводимости и сократимости сердца.

Аритмии вследствие нарушения функции автоматизма. К ним от-

носят респираторную (дыхательную) аритмию, аритмию вслед-

ствие нарушения автоматизма синусно-предсердного узла, сино-

аурикулярную и атриовентрикулярную блокады.

Респираторная (дыхательная) аритмия проявляется учащением

пульса во время вдоха и замедлением его во время выдоха (рис. 29

и 30). В норме эту аритмию часто выявляют у молодняка (телят и

жеребят). У собак, серебристо-черных лисиц, песцов и кошек от-

мечают дыхательную аритмию как физиологическую особенность.

Механизм этой аритмии сводится к рефлекторному возбуждению

блуждающего нерва и тормозящему его влиянию на синусно-

предсердный узел (Кейса—Флека). Замедление ритма при вдохе

сопровождается удлинением диастолы. Респираторная аритмия

обычно не вызывает расстройств гемодинамики, однако при

повышении внутригрудного давления (эмфизема легких, плев-

рит, пневмония) она может указывать на тяжелое состояние

организма.

Аритмия вследствие нарушения автоматизма синусно-предсерд-

ного узла (синусовая аритмия) характеризуется тем, что в покое че-

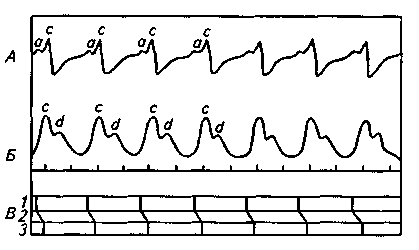

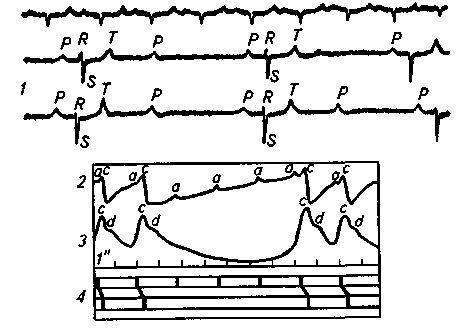

Рис. 29. Схема нормальной

кардиограммы, сфигмограммы

и сердечных периодов:

А — кардиограмма; Б — сфигмог-

рамма; В—сердечные периоды;

/ — время сокращения предсердий;

2— период прохождения возбужде-

ния по атриовентрикулярному пуч-

ку; 3 — время сокращения желу-

дочков; а — зубец сокращения

предсердий; с —зубец начала сис-

толы желудочков; d—дикротичес-

кая волна

рез неопределенные интервалы наблюдают не связанное с фазами

дыхания выпадение сердечных сокращений и пульсовых волн

(рис. 31).

Импульс возбуждения в синусно-предсердном узле не выраба-

тывается или вследствие ваготонуса далее не передается, поэтому

сокращение сердца не происходит. Синусовые аритмии иногда от-

мечают у лошадей в возрасте до 6—8 лет. Они бывают у здоровых

собак, лисиц и песцов, а также у животных в стадии выздоровле-

ния от острых инфекционных болезней и при болезнях централь-

ной нервной системы. Клинически синусовые аритмии не сопро-

вождаются видимыми расстройствами, а на ЭКГ меняется лишь

интервал R — R (продолжительность между отдельными сердеч-

ными комплексами), временами выпадают зубцы Р, Q, R, S, Т.

Синоаурикулярная и атриовентрикулярная блокады неврогенного

происхождения в покое проявляются выпадением сердечных со-

кращений и пульса через определенные интервалы вследствие

блокады импульса возбуждения. При аускультации во время пауз

выявляют отдельные тоны предсердий. Очередная пульсовая ВОЛ-

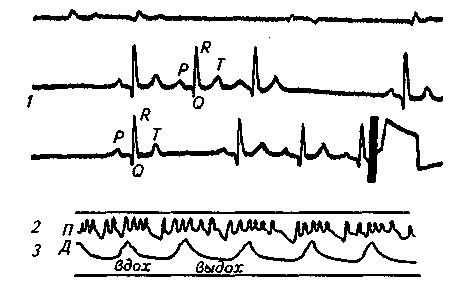

РИС. 30. Респираторная аритмия:

/ — ЭКГ; 2— СГ; 3 — пневмограмма собаки

Рис. 31. Синусовая блокада:

1— ЭКГ; 2— КГ; 3— СГ; 4— схема сердечных циклов

на отсутствует, яремные вены переполняются кровью из предсер-

дий. Чаще эту аритмию регистрируют у лошадей.

Примечание. Указанные экстракардиальные аритмии после прогонки

рысью или инъекции атропина исчезают, что имеет важное дифференциально-

диагностическое значение.

Аритмии вследствие нарушения функции проводимости. Наруше-

ние проведения импульса, возникающего в синусно-предсердном

узле, может происходить в различных участках проводящей систе-

мы сердца (в самом синусно-предсердном узле, предсердиях, ат-

риовентрикулярно и в желудочках) и носить стойкий или времен-

ный характер. Различают внутрипредсердную, пограничную (час-

тичную и полную) и внутрижелудочковые блокады, в основе гене-

за которых находится состояние парабиоза соответствующих зон

миокарда и его проводящей системы.

Внутрипредсердная блокада, являясь следствием

дистрофических, дегенеративных изменений и парабиоза миокар-

да предсердий, обусловливает замедление возбуждения. Ее можно

установить только по изменению зубца Р на ЭКГ (расширение,

раздвоение, иногда увеличение) и увеличению продолжительнос-

ти интервала Р — Q.

Пограничная блокада бывает частичной и полной.

В зависимости от стадии развития парабиотического процесса в

миокарде (трансформирующей, парадоксальной, тормозной) по-

является частичная стойкая или нестойкая блокада, могущая пе-

рейти в полную атриовентрикулярную (пограничную), часто нео-

братимую блокаду.

Частичная пограничная (атриовентрикулярная) блокада индуци-

руется прежде всего тормозящим влиянием вагуса на погранич-

ный пучок и поражением части его волокон, характеризуется пе-

риодическими паузами продолжительностью от 2—3 с до 16—18 с,

после чего следуют нормальные сокращения. Во время паузы от-

мечают выпадение пульсовых волн, при аускультации слышны ти-

хие тоны предсердий, происходит переполнение вен. Если арит-

мия обусловлена изменениями в пограничном пучке, инъекция

атропина или прогонка не снимают ее. Если блокада обусловлена

ваготонусом, то после прогонки или инъекции атропина она ис-

чезает. Во время пауз на ЭКГ отсутствует желудочковый комплекс

QRSTnpn наличии предсердного зубца Р (рис. 32).

Полная (поперечная) блокада пограничного (атриовентрикуляр-

ного) узла Ашоффа—Товара возникает при парабиозе и перерож-

дении пучка Гиса. Характеризуется прекращением передачи воз-

буждения от предсердий к желудочкам. При этом синусно-пред-

сердный узел Кейса—Флека остается водителем ритма только для

предсердий. В желудочках образуются гетеротопные очаги воз-

буждения (центры второго и третьего порядка). Желудочки сокра-

щаются независимо от предсердий (поперечная диссоциация), с

более редким ритмом. Если прогонка животного не вызывает уча-

щения сокращений сердца, то это указывает на неблагоприятный

прогноз. На ЭКГ зубцов Р в 3—5 раз больше, чем желудочковых

комплексов QRST.

Возможна также блокада левой или правой ножек пучка Гиса,

что заметно на ЭКГ: лево- или правограмма имеют низкие и рас-

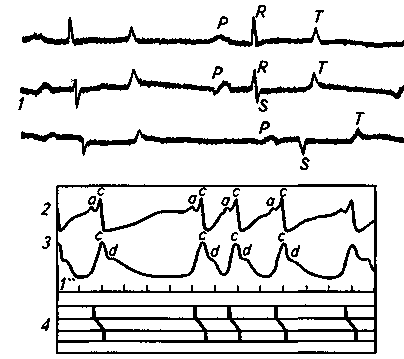

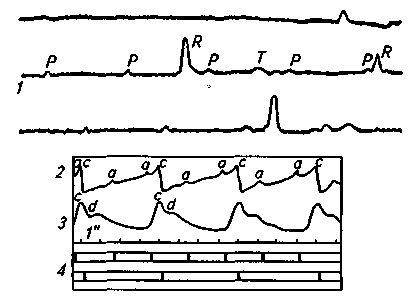

Рис. 32. Частичная атриовентрикулярная блокада:

/ — ЭКГ; 2 — КГ; 3 — СГ; 4— схема сердечных циклов

Рис. 33. Полная атриовентрикулярная блокада:

/ — ЭКГ; 2— КГ; 3—СГ лошади; 4— схема сердеч-

ных циклов

щепленные зубцы комп-

лекса QRS (рис. 33). При

аускультации отдельно

улавливают частые и ти-

хие предсердные и ред-

кие, относительно гром-

кие желудочковые тоны,

их расщепление и раз-

двоение. У лошадей час-

тота пульса может сни-

жаться до 20—22 уд/мин.

Аритмии вследствие

нарушения функции воз-

будимости. В эту группу

входят в основном сину-

совая, предсердная, по-

граничная, желудочковая

экстрасистолии, а также

мерцательная аритмии и пароксизмальная тахикардия. Указанные

экстрасистолии, а также мерцательная аритмия и пароксизмаль-

ная тахикардия появляются при повышении возбудимости мио-

карда, когда в его проводящей системе возникают номотопные и

гетеротопные импульсы, вызывающие преждевременные систолы

сердца или отдельных его зон в фазе диастолы.

Иногда экстрасистолии возникают на фоне номотопных систол

через более продолжительные по сравнению с нормой интервалы.

Эта одна из наиболее распространенных аритмий сердца, которая

бывает при перевозбуждении проводящей системы под воздей-

ствием экстракардиальных нервных импульсов, при болезнях ор-

ганов брюшной полости, воспалительных и дистрофических пора-

жениях миокарда, его ишемии, а также при интоксикациях, нару-

шениях водно-электролитного обмена.

Основные симптомы экстрасистолии: компенсаторная пауза;

дополнительные пульсовые волны или, наоборот, выпадение

пульса (дефицит его); усиление I тона, который нередко приобре-

тает «хлопающий» характер; ослабление II тона. При редких экст-

расистолиях заметных нарушений гемодинамики не происходит, а

частые экстрасистолии нарушают гемодинамику и обычно указы-

вают на диффузное поражение миокарда. Они могут быть единич-

ными, возникая беспорядочно, или следуют через равные интер-

валы, вызывая своеобразный ритм (аллоритмию), среди которых

выделяют бигеминию, тригеминию или квадригеминию и тому

подобное в зависимости от очередности возникновения экстраси-

стол.

На ЭКГ при экстрасистолиях характерны: преждевременное

появление комплекса QRST; удлинение паузы между экстрасисто-

лическим и номотопным сердечными комплексами; сокращение

периодов Т— Р. В зависимости от места возникновения экстраси-

столических импульсов на комплексе PQRST появляются харак-

терные изменения (например, преждевременный зубец Р при си-

нусовой и предсердной экстрасистолии). Обычными клинически-

ми методами можно диагностировать только пограничную и желу-

дочковую экстрасистолии с выраженными компенсаторными

паузами, с дополнительными пульсовыми волнами или, наоборот,

дефицитом пульса, резким усилением I тона с «хлопающим» ак-

центом и ослаблением II тона.

Синусовая экстрасистолия появляется при обра-

зовании внеочередного импульса в синусно-предсердном узле, в

результате чего возникает преждевременное сокращение сердца

(рис. 34). Для нее характерно появление внеочередного полного

сердечного цикла без выраженной компенсаторной паузы. На

ЭКГ зубец Р сохраняется, интервал Г— Р сокращается, а зубцы Т

и Р нередко сливаются. Диагностируют ее только по ЭКГ.

Предсердная экстрасистолия возникает при

появлении внеочередного импульса в предсердиях (но не в синус-

ном узле). Ее также диагностируют только по ЭКГ (рис. 35), на

которой появляется внеочередной сердечный комплекс с сохра-

Рис. 34. Экстрасистолическая аритмия:

А — синусовая; Б — предсердная; В —пограничная; Г—желудочковая; верхняя кривая —

кардиограмма; нижняя — артериальный пульс

Рис. 35. Экстрасистолы (ЭКГ):

/ — желудочковая; 2— предсердная

нением предсердного зубца Р, который не деформирован и не

наслаивается на предыдущий зубец Т. При возникновении им-

пульса в правом предсердии зубец Р будет положительным, а в

левом — отрицательным. Он может быть уменьшен, раздвоен и

реже — увеличен. Клинически эту форму экстрасистолии устано-

вить трудно.

Пограничная (атриовентрикулярная) экстрасисто-

лия отмечается при возникновении внеочередного импульса в

начале, середине или конце пограничного пучка Ашоффа—Тавара

или пучке Гиса выше места его разделения на две ножки; импульс

распространяется на желудочки и предсердия. Появление импуль-

са в начале пограничного узла вызывает на ЭКГ отрицательный

зубец Р и укорочение интервала P—Q. Если импульс возникает в

средней его части, то зубец Р сближается с комплексом QRS. При

аускультации устанавливают так называемый «пушечный тон»

вследствие одновременной систолы желудочков и предсердий.

При появлении импульса в нижней части пограничного узла на

ЭКГ вначале регистрируют комплекс QRS, а затем — отрицатель-

ный рубец Р. При всех этих экстрасистолиях удлиняется диасто-

лическая пауза. Если импульс возникает в нижней части узла, сна-

чала сокращаются желудочки, а затем предсердия. На ЭКГ зубец Р

будет следовать за зубцом R.

Желудочковая экстрасистолия бывает при об-

разовании импульсов возбуждения в пучке Гиса, его ножках или

волокнах Пуркинье и сопровождается преждевременным (часто

неодновременным) сокращением желудочков с последующей

длинной компенсаторной паузой, после которой пульс имеет

меньшую величину волны. На ЭКГ наблюдают преждевременное

появление желудочкового комплекса, деформацию и расширение

комплекса QRS, отсутствие предсердного зубца Р, укорочение ин-

тервала Р— Q, изменение формы, величины и направления зубца

Т по отношению к зубцу R. У высокопродуктивных коров и рабо-

чих лошадей она указывает на глубокие дистрофические или вос-

палительные поражения миокарда.

Диссоциация с интерференцией возникает при образовании очага

парабиоза в предсердиях и узле Ашоффа—Тавара, когда возника-

ющий там гетеротопный импульс возбуждения не вызывает со-

кращения предсердий, находящихся в состоянии парабиоза, но

проводится с запозданием до синусного узла Кейса—Флека, вы-

зывая затем его разряд, после чего наступает ускоренное сокра-

щение предсердий (сначала сокращаются желудочки, а потом

предсердия).

Мерцательная аритмия характеризуется частыми

неравными по силе и неравномерными по чередованию сердечны-

ми сокращениями, что обусловливает неравные и нерегулярные

пульсовые волны (рис. 36). Мерцательную аритмию называют по-

этому также «бредом сердца». Ее отмечают при резком повыше-

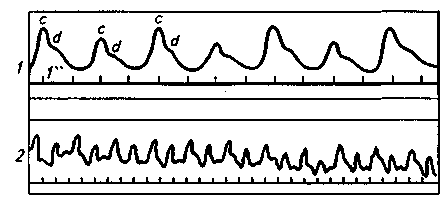

Рис. 36. Мерцательная аритмия:

1 — ЭКГ; 2 — КГ, 3 — СГ лошади; 4 — схема сердечных циклов

нии возбудимости нервно-мышечного аппарата и возникновении

эктопических очагов возбуждения, приводящих к фибрилляции

отдельных мышечных частей симпласта предсердий. Характерные

признаки мерцательной аритмии — «хаос» сердечного ритма, на-

рушение функции сократимости миокарда, нерегулярность и не-

равномерность пульса (p. perpetuus, irregularis et inaequalis), тахи-

кардия, периферические венозные застои с выраженным рисун-

ком подкожных вен.

В зависимости от частоты сокращений предсердий различают:

трепетание — при сокращении до 200—250 раз; мерцание предсер-

дий и желудочков — при сокращении до 350—600 раз в 1 мин. Это

серьезные симптомы сердечной недостаточности. Мерцательная

аритмия часто развивается на фоне стеноза атриовентрикулярных

отверстий. На ЭКГ исчезает зубец Р, появляются множественные

волны; желудочковые комплексы регистрируют через различные

интервалы, хотя их форма существенно не меняется.

Параксизмальная (приступообразная) та-

хикардия (tachycardia paroxysmalis) — разновидность множе-

ственной экстрасистолии, связанной с резким повышением ак-

тивности очагов гетеротопного автоматизма сердца (системы Кен-

та), подавляющей деятельность синусно-предсердного узла, и пе-

реходом сердца на групповой экстрасистолический ритм. Он

проявляется внезапными приступами учащения сердцебиения

(рис. 37), которые могут продолжаться от нескольких минут до не-

скольких суток, вызывая венозные застои, одышку и общую сла-

бость.

На ЭКГ различают предсердную, атриовентрикулярную и же-

лудочковую пароксизмальную тахикардии. Частота и периодич-

ность сокращений сердца неодинаковы, пульс достигает ISO-

200 уд/мин. Желудочковую форму пароксизмальной тахикардии

выявляют при коликах, гастроэнтерите, перитоните, кормовых от-

равлениях, сепсисе.

![]()

Рис. 37. Сфигмограмма при пароксизмальной тахикардии

Рис. 38 Альтернирующий пульс (СГ лошади):

1 — схема; 2— натуральная запись; с — пульсовая; d—дикторотическая волна

Примечание. При отсутствии заметных органических поражений мио-

карда импульсы возбуждения могут возникать в атриовентрикулярном узле (гете-

ротопно) вследствие угнетения (парабиоза) синусно-предсердного узла (ящур, га-

строэнтерит, патологические роды и др.) и тогда отмечают так называемый узловой

ритм — нодальный, супранодальный, инфранодальный. При возникновении им-

пульса в ножках пучка Гиса или их разветвлениях может появиться так называе-

мый идиовентрикулярный ритм. Он бывает редко и длится недолго, сменяясь си-

нусовым или узловым ритмом. Узловой и идиовентрикулярный ритмы распозна-

ют только по ЭКГ.

Аритмия вследствие нарушения функции сократимости. Эту арит-

мию принято называть пульсовой. Для нее характерен альтерни-

рующий, или перемежающийся, неравномерный пульс

(p. alternans). Распознается она только при исследовании пульса,

особенно графической записи его. Особенностью альтернирую-

щего пульса является то, что при правильном чередовании, регу-

лярности пульса постоянно уменьшается высота пульсовых волн с

последующим новым подъемом и спадением их при отсутствии

«компенсаторных пауз». Эту аритмию наблюдают при кардиофиб-

розе, тяжелой недостаточности сердца (рис. 38).