- •1.1. Предмет клинической диагностики,

- •1.2. Методология клинического диагноза

- •5) Ошибочный и 6) неизвестный (неустановленный). Для более

- •1.3. Клинический прогноз болезни

- •40000 Р. Такое предвидение, основанное на знании и опыте, по-

- •3.1. Порядок клинического исследования

- •3.2. Исследование слизистых оболочек

- •3.3. Исследование кожи

- •3.5. Термометрия

- •10 Мин осторожно извлекают, обтирают, определяют температуру

- •0,8 °С. У молодых животных температура выше, чем у взрослых

- •1,8 °С и более, что отражается на общем состоянии животных, а у

- •1. Колебания температуры тела у животных

- •3 °С. Пиретическая и гиперпиретическая лихорадки бывают при

- •4.1.1. Исследования сердечного толчка

- •4.1.2. Пальпация области сердца

- •4.1.3. Перкуссия области сердца

- •45°. Проведение перкуссии затруднительно даже при сильном от-

- •Часть 3-го и 4-го межреберий. Область относительной сердечной

- •4.1.4. Аускультация области сердца

- •I тон можно определять также с помощью одновременного

- •II, а II короче и выше I, резко обрывается.

- •247 Различных комбинаций простых пороков.

- •2. Показатели экг здоровых животных в отведениях от конечностей

- •4.2.2. Векторкардиография

- •4.2.4. Фонокардиография

- •4.3.1. Исследование артерий

- •18 См выше пяточной кости и на 2—3 см внутрь от ахиллова сухо-

- •3. Частота пульса у некоторых видов животных

- •10 Уд/мин. Прием корма и нервное возбуждение, жаркая погода,

- •140 Уд/мин, у коров еще обеспечивается гемоциркуляция, необхо-

- •4. Артериальное (акд) и венозное (вкд) кровяное давление у некоторых видов

- •4.3.2. Исследование вен

- •4.4. Аритмии

- •4.5. Определение функциональной способности

- •4.6. Основные синдромы патологии

- •120 Мм вод. Ст.). В тяжелых случаях появляются изменения сердеч-

- •Valvularum aortae). Почти всегда проявляется диастолическим или

- •II тоны ослабевают. Возникают гипертрофия и делятация левого

- •5.1. Исследование переднего отдела

- •5. Частота дыхания у животных разных видов

- •5.2. Исследование грудной клетки

- •5.3. Плегафония

- •5.4. Торакоцентез

- •5.5. Пневмография

- •6.1. Исследование приема корма и питья

- •6.2. Исследования рта и ротовой полости

- •6.3. Исследование глотки

- •6.4. Исследование пищевода

- •6.5. Исследование зоба

- •6.6. Исследование живота

- •6.7. Исследование преджелудков и сычуга

- •1 Млн. При недостатке или избытке в рационе грубых, сочных и

- •6.8. Исследование желудка

- •20 Мин. Полученные пробы подвергают физико-химическому, а

- •20 Мин после введения пробного раздражителя эти показатели до-

- •6.9. Исследование кишечника

- •6.10. Дефекация и ее расстройства

- •6.11. Исследование фекалий (кала)

- •10,8), Старше 30 дней —2,3 (0,6—6,0); у собак —3,2—8,0мл. Уве-

- •6.12. Основные синдромы нарушений патологии

- •6.13. Исследование печени

- •7.1. Порядок и методы исследования

- •7.2. Исследование почек

- •7.4. Исследование мочи

- •6. Среднее количество мочи, выделяемое различными видами животных в течение

- •7. Относительная плотность мочи здоровых животных при обычном рационе

- •8. Дифференциация желтух по наличию желчных пигментов

- •5 Капель 5%-ного раствора бензидина в ледяной уксусной кислоте

- •0,75, А в третью — 0,5 мл. Каждую пробирку нагревают до кипе-

- •0,009, Свиней — 0,01, собак — 0,0087 %. Креатинин исследуют ка-

- •7.4.4. Морфология мочевых осадков

- •20 %. Отличить отдельные составные части неорганизованных

- •7.5. Основные синдромы патологии мочевой

- •8.1. Порядок и методы исследования

- •8.2. Анализ поведения животных

- •8.3. Исследование черепа и позвоночника

- •8.4. Исследование органов чувств

- •8.5. Исследование чувствительности

- •8.6. Исследование двигательной сферы

- •8.7. Исследование рефлексов

- •8.8. Исследование вегетативной нервной

- •30 С вызывает брадикардию, а иногда экстрасистолию. Давление

- •8.9. Исследование спинномозговой жидкости

- •9.1. Порядок и методы исследования

- •9.2. Физико-химические свойства крови

- •10. Скорость оседания эритроцитов у здоровых животных

- •11. Осмотическая резистентность эритроцитов у здоровых животных

- •45 Об.%, у овец — 25—45, у лошадей — 35—45, у свиней — 39—43, у

- •12. Количество гемоглобина в крови животных

- •13. Цветовой показатель крови и среднее содержание гемоглобина в одном

- •9.3. Исследование морфологического

- •14. Количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови животных

- •60 Дней. Общее количество макрофагов образует систему фагоци-

- •8 Сут, затем отмирают в селезенке.

- •15. Лейкограмма крови животных, %

- •1 Мкл крови будет нормальным. Относительная видовая лейкопения

- •10 Тыс/мкл) или лейкопеническим уровнем (меньше 4,5 тыс/мкл).

- •9.4. Исследование костномозгового пунктата

- •9.5. Исследование селезенки

- •9.6. Исследование функциональной способности

- •9.7. Биохимический состав крови

- •16. Показатели резервной щелочной плазмы и кислотной емкости крови у здоровых

- •17. Количество каротина, витаминов а и с в сыворотке крови животных

- •18. Количество общего кальция, магния и неорганического фосфора в сыворотке

- •9 %), В нервной ткани (до 0,7 %) и в крови (до 0,2 %). Входит в со-

- •19. Содержание железа, меди и кобальта в сыворотке крови (или в крови) животных

- •20. Количество общего белка и белковых фракций в сыворотке крови

- •21. Количество глюкозы в крови животных

- •22. Количество билирубина в сыворотке крови животных

- •3 Нед. После 6-месячного хранения сыворотки крови в холодиль-

- •0,01 Н. Раствора уксусной кислоты, т. Е. 10 микромолей, или в рас-

- •23. Изменения содержания объема общего кальция, неорганического фосфора

- •1000Мл, 37 °с) можно произвести путем умножения Be на 5,35;

- •18Ед. Карбоангидразы (по Раутану и Мальдруму). После деления

- •0,1 Мл сыворотки в течение 30 мин при 37 °с образуется 1 мкг кре-

- •1) Кинетическое (пусковое); 2) метаболическое; 3) морфогенети-

- •11.1. Патология гипоталамо-гипофизарной

- •11.2. Патология шишковидной железы

- •11.3. Патология щитовидной железы

- •95 %). Причиной его может быть наследственно обусловленный

- •11.4. Патология околощитовидных

- •11.5. Патология вилочковой железы

- •80 %. Среди них выделяют т-эффекторы, ответственные за кле-

- •11.6. Патология островкового аппарата

- •11.7. Поджелудочная железа

- •11.8. Поджелудочная железа

- •11.9. Поджелудочная железа

- •11.10. Сахарный диабет

- •90 % Клеток поджелудочной железы приводит к развитию клини-

- •11.11. Патология надпочечников

- •11.12. Патология половых желез

- •5 % Тестостерона. Тестостерон, влияя на превращение андростен-

- •11.13. Ожирение

- •1) Выработка антител; 2) гиперчувствительность немедленного

- •12.1. Гиперчувствительность немедленного типа

- •1) Антитела должны обладать специфичностью; 2) наличие клеток,

- •12.2. Гиперчувствительность замедленного типа

- •5) Выполняют основные функции регуляции иммунного ответа

- •12.6. Трансплантационный иммунитет

- •12.7. Иммунология клеточного химеризма

- •12.8. Аутоиммунные болезни

- •13.1. Диагностика нарушений белкового

- •35 Мг/100 мл (1,94—1,39 ммоль/л) и даже 15 мг/100 мл (0,83 ммоль/л),

- •1,03Ммоль/л).

- •13.4. Диагностика нарушений

- •13.5. Диагностика нарушений витаминного

- •13.6. Диагностика нарушений минерального

- •30 Мкг/100 мл (1,6—4,7 ммоль/л) при норме 90—но мкг/100 мл

- •1,5 См. На высоте от пола не менее 150—170 см устанавливают об-

- •2 См (в 4 раза), то интенсивность излучения снизится в 16 раз (за-

- •14.2. Методы рентгенологических

- •70Мм пленку рф-3. Флюорографической камерой ф-59п комп-

- •14.3. Основы рентгеновской скиалогии

- •1) Изменению формы и целостности костей и суставов; 2) измене-

- •2,5 С с расстояния 40 см.

- •40 % Суточного времени лежат. Через 0,5—1,5 ч после рождения у

- •20 М3/ч, летом 30—40 м3/ч на голову. Гипоксия, родовые травмы,

- •15.2. Исследование кожи

- •95 %), Грязноватым (при гиповитаминозе рр — пеллагре).

- •15.4. Исследование костной системы

- •15.5. Исследование дыхательной системы

- •15.6. Исследование сердечно-сосудистой

- •15.7. Исследование органов

- •5 Мг%). Желтушность тем выше, чем больше билирубинемия. Она

- •15.8. Исследование органов мочевой системы

- •7 До 12 раз. Значительная часть принятой с молозивом жидкости

- •0,006 Г/л). При изменении клубочковой проницаемости (нефрит,

- •15.9. Исследование анализаторов, некоторых

- •1 Мин. Отбившийся от конематки жеребенок проявляет сильное

- •16, У соболей — через 34—35, у норок —через 30—35 сут. У птиц

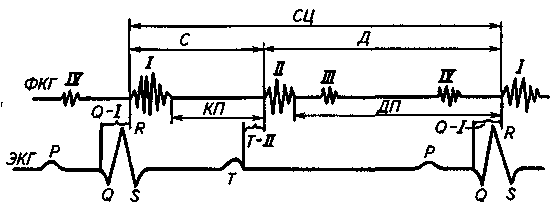

4.2.4. Фонокардиография

Для записи звуковых явлений, возникающих в сердце, ис-

пользуют метод фонокардиографии, дополняющий данные, по-

лучаемые при аускультации сердца. Прибор состоит из микрофо-

на, усилителя, системы частотных фильтров и регистрирующего

устройства. Фонокардиограммы (ФКГ) записывают на фоноэ-

лектрокардиографах типа ФЭКП-2. Кроме записи на бумажной

ленте ФКГ можно наблюдать на экране осциллоскопа (типа

ВЭКС-01) подобно векторкардиоскопии или записывать на маг-

нитную пленку и прослушивать через громкоговоритель (репро-

дуктор).

Фонокардиографическую приставку, сблокированную с элект-

рокардиографом, соединяют с электродами (II) от левой конечно-

сти и грудным (I), а гнездо (III) приставки заземляют. Один из ка-

налов электрокардиографа переключают в положение CL. Для од-

новременной записи электрокардиограммы красный провод со-

единяют с пястью правой грудной конечности. На правую тазовую

конечность накладывают коричневый электрод (заземление). Вто-

рой канал электрокардиографа ручкой коммутатора отведений ус-

танавливают на II отведение.

При фонокардиографии на одноканальном электрокардиогра-

фе электроды любого из отведений соединяют с фонокардиогра-

фической приставкой. Активный электрод соединяют с клеммой

I, индифферентный — с клеммой приставки, а клемму III — с за-

земляющим проводом.

Ручку коммутатора устанавливают в соответствии с отведени-

ем: если клемма I касается электрода правой грудной конечности, а

II — левой, то коммутатор ставят в положение «первое отведение»

и т. д. Микрофон укрепляют резиновым бинтом на области серд-

ца, включают лентопротяжный механизм и записывают ФКГ.

ФКГ состоит из колебаний, отражающих I и II тоны сердца,

между которыми располагаются интервалы систолической и диас-

тол ической пауз (рис. 20).

На ФКГ I тон сердца представляет собой ряд колебаний, воз-

никающих после зубца Q синхронно записанной ЭКГ. Начальные

колебания, соответствующие I тону сердца, имеют низкую ампли-

туду и связаны с систолой предсердий. Центральная часть колеба-

ний I тона образуется при закрытии атриовентрикулярных клапа-

нов и выглядит в виде нескольких колебаний с высокой амплиту-

дой, соответствующих зубцу S ЭКГ. Вследствие вибрации миокар-

Рис. 20. Элементы фонокардиограммы (ФКГ) и их отношение к ЭКГ:

I—1-й тон; II —2-й тон; III —3-й тон; IV —4-й тон; КП— диастола; СЦ— сердечный

цикл; Q-I — интервал Q — 1-й тон; Т— II — интервал Т— 2-й тон; Р, Q, R, S, Т— зубцы ЭКГ (по

Н. А. Уразаеву)

да, аорты и легочной артерии на ФКГ откладываются также до-

полнительные колебания более низкой амплитуды.

На ФКГ II тон сердца — группа колебаний, появляющихся при

спадении зубца Т на синхронной ЭКГ, за которыми следует груп-

па колебаний с более низкой амплитудой (III тон) в фазе диасто-

лы, а также несколько низких колебаний, соответствующих фазе

возникновения зубца Рна ЭКГ (IV тон).

С помощью фонокардиографии можно дополнить и уточнить

данные, полученные при аускультации сердца, особенно при

аритмиях, тахикардии, когда бывает трудно решить, в какой фазе

сердечного ритма возникают звуковые явления (изменение то-

нальности, расщепление, раздвоение и т. п.).

Изменения тонов, устанавливаемые при аускультации, фикси-

руются на ФКГ. При недостаточности митрального клапана амп-

литуда I тона ослабевает, при гипертонии с высоким артериаль-

ным давлением II тон над аортой будет значительно выше по

сравнению с легочной артерией.

Фонокардиография имеет важное значение для дифференциа-

ции сердечных пороков. По ней определяют время появления

шума, фазу его наивысшей интенсивности, продолжительность и

частотную характеристику, регистрируемые на высокочастотном и

низкочастотном каналах аппарата.

Систолический шум может занимать часть или весь систоличес-

кий период, располагаться между обоими тонами сердца или сли-

ваться с ними. Осцилляции систолических шумов могут быть ром-

бовидными, веретеновидными, лентовидными и других кон-

фигураций, что имеет диагностическое значение. Так, ромбовид-

ные и веретенообразные осцилляции от систолического шума, не

сливающиеся с диастолическими колебаниями, отмечают при сте-

нозе устья аорты.

Диастолический шум может быть протодиастолическим, мезо-

диастолическим или пресистолическим, нарастающего или убыва-

ющего характера и иметь различную частотную характеристику.

Диастолический шум аортальной недостаточности, например,

лучше регистрируется на высокочастотном канале фонокардиог-

рафа, тогда как при митральном стенозе, наоборот, на низкочас-

тотном.

Различная частотная характеристика шумов и время их регист-

рации на фонокардиограмме весьма важны при идентификации

сочетанных (комбинированных) пороков клапанного аппарата

сердца.

У здоровых коров ФКГ состоит из I тона, представляющего со-

бой 4—8 колебаний различной частоты продолжительностью

0,15—0,16с, и II тона —из 2—5 колебаний продолжительностью

около 0,10—0,11 с. Средняя частотная характеристика обоих тонов

составляет 37— 46 Гц. Продолжительность длинной и в меньшей

степени короткой пауз зависит от ритма сердечной деятельности.

Функциональная деятельность сердца меняется с возрастом, что

находит отражение на ФКГ. Так, у телят в 1—4-дневном возрасте

пульс частый и все компоненты ФКГ укорочены, а систолический

показатель достигает 48—50 %. Наибольшие изменения с возрас-

том претерпевают длинная и короткая паузы, а к 12—16 мес регу-

ляция сердечной деятельности по данным фонокардиографии

стабилизируется. В период наивысшей лактации пульс учащает-

ся, диастола укорачивается, систола несколько удлиняется или

остается без изменений и средний уровень пульса повышается на

1—9 %. У здоровых животных неравномерность пульса достигает

2—6 уд/мин. У телят и стельных коров она выше.

В целях изучения пространственных закономерностей динами-

ки сократительной деятельности сердца все шире используют ме-

тод эхолокации, основанный на использовании ультразвука в диа-

пазоне частот от 0,8 до 5 мГц. Отечественный аппарат для скани-

рования (двухмерной эхографии) «Обзор-10» позволяет получать

изображение и других органов (печень, почки) на светящемся эк-

ране на значительном удалении от животного с применением уль-

тразвукового зонда. Для этих целей служит также эхокардиоскоп

«Экран».

4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

Просвет артерий увеличивается во время систолы сердца и за

счет собственной эластичности уменьшается в период диастолы.

Диаметр периферических артерий находится под нейрогумораль-

ным контролем. Общая емкость венозной сети в 3—4 раза больше

артериальной. Если сопротивление всей сосудистой системы при-

нять за 100 %, то сопротивление артерий на пути до артериол бу-

дет около 20 %, вен— 10, а сопротивление артериол и капилля-

ров — 70%. Около 3/4 этой величины приходится на сопротивле-

ние трения крови о стенки артериол и у4 — на сопротивление ка-

пилляров. Общий просвет капилляров примерно в 800 раз больше

просвета аорты, что и обусловливает низкую скорость кровотока в

них.

В состоянии покоя только четверть всей массы крови цирку-

лирует в сердечно-сосудистой системе, остальная ее часть депо-

нирована в органах и тканях организма и при соответствующих

условиях может быть быстро мобилизована в систему кровообра-

щения.