- •Содержание

- •Как вы читаете сейчас

- •Оценка рациональности чтения Обведите наиболее подходящие ответы на 11 вопросов

- •Если ваш результат

- •Оценка скорости чтения и качества усвоения

- •Вопросы по основной информации

- •Вопросы по второстепенной информации

- •Ответы на вопросы по основной информации

- •Ответы на вопросы по второстепенной информации

- •Скорость чтения

- •Как вы будете читать после обучения

- •Как заниматься по этой книге

- •Самое первое задание по курсу

- •Недостатки традиционного чтения

- •Внешние шумы

- •Продолжительность чтения

- •Упражнение Релакс

- •Поле восприятия

- •Метод ритмичных фиксаций

- •Метод ритмичных скольжений взгляда

- •Метод форсирования скорости чтения

- •Проговаривание

- •Метод принудительного артикулирования

- •Тезаурус

- •Разумная торопливость и ощущение времени

- •Психическая утомляемость

- •Подготовка к восприятию

- •Интерес

- •Интерес к содержанию

- •Интерес к процессу чтения

- •«Чтение – вот лучшее учение!»

- •Настроение

- •Уверенность

- •Уверенность в правильности или неправильности содержания

- •Уверенность в полезности содержания

- •Уверенность в своих читательских навыках

- •Долговременная память

- •Условия запоминания

- •Методы запоминания

- •Варианты запоминания

- •Способы повышения эффективности повторения

- •Внимание

- •Устойчивость внимания

- •Переключаемость внимания

- •Избирательность внимания

- •Качество чтения Что значит понимать автора текста?

- •К чему приводит непонимание или частичное понимание?

- •Причины неправильного понимания

- •Как можно научиться понимать автора текста?

- •Содержательная структура текста

- •Основные мысли в абзацах

- •Второстепенные мысли и факты в абзацах

- •Выявление структуры текста

- •Обучение скорочтению в сша

- •Активность мышления

- •Поле восприятия и мысленное прогнозирование

- •Двухканальное восприятие

- •Мысленное прогнозирование

- •Негоризонтальное перемещение взгляда

- •Стратегии чтения

- •Просмотровое чтение

- •Аналитическое чтение

- •Поисковое чтение

- •Выборочное чтение

- •Как вы читаете теперь

- •Оценка скорости чтения и качества усвоения

- •Главные вопросы к контрольному тексту

- •Дополнительные вопросы

- •Ответы на главные вопросы

- •Ответы на дополнительные вопросы

Выявление структуры текста

Все вышеизложенные упражнения подвели нас к пониманию того, что такое основные, второстепенные (существенные) мысли, и к умению выявлять их быстро и качественно, а также научили выявлять и игнорировать несущественные мысли. Теперь вы подготовлены к тому, чтобы выявлять структуры читаемого текста.

Законы психологии показывают, что информация, воспринимаемая в однообразно-последовательном, монотонном порядке, усваивается гораздо хуже, чем в виде структуры (некоторого порядка), отражающей наиболее важное в этой информации.

Нужно научиться в процессе чтения осмысливать содержание в виде структурной схемы и выстраивать ее одновременно с чтением: о чем говорилось вначале, о чем – далее, какова логика изложения материала, есть ли тематическая или какая-либо иная связь между фактами и т.п.

Вначале выстраивание структуры текста будет для вас непростой задачей, но постепенно вы натренируетесь и будете делать это автоматически (подсознательно), что является условием повышения продуктивности чтения.

УПРАЖНЕНИЕ 36. Приготовьте три текста объемом 0,5 страницы. Тексты должны содержать материал для размышления. Не следует брать информативные тексты. Они не должны быть и слишком сложными. Вначале следует брать более легкие тексты, а затем - потруднее.

Заранее продумайте свою систему условных обозначений и сокращений для оперативного ведения записей, не глядя в тетрадь и не прерывая чтения.

Читаются все тексты по 2 раза: сначала очень быстрый просмотр, затем – чтение с обычной для вас скоростью.

До начала чтения бегло просмотрите первый текст со скоростью 10 сек. на каждый текст.

Цель просмотра:

а) составление предварительной структурной схемы текста и планирование при этом уровней концентрации внимания на протяжении предстоящего чтения в соответствии с этой схемой (т.е. где потребуется больше внимания, где меньше);

б) запоминание максимально возможного количества фактов (т.е. того, что успеете запомнить просматривая текст).

Теперь прочитайте текст еще раз со скоростью, не превышающей вашу обычную скорость чтения, и одновременно проведите структурный анализ:

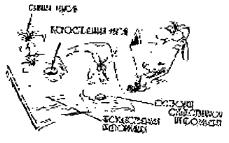

Письменно выделите в каждом абзаце по одной основной мысли (заключайте их в овалы);

Письменно выделите второстепенные мысли (заключайте их в прямоугольники) и установите связи ВМ с соответствующими им ОМ;

Сгруппируйте информацию всего текста таким образом, чтобы все ОМ были связанные друг с другом по какой-либо логике (по тематике, по смыслу и т.п.).

Проведите такую же работу со вторым и третьим текстами последовательно.

Постройте структуры трех текстов.

МАЛОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Л. Стрельцов

Под полем зрения понимается участок текста, четко воспринимаемый глазами при одной фиксации взгляда. При традиционном чтении, когда воспринимаются буквы, слова, в лучшем случае два-три слова, поле зрения очень мало. Вследствии этого глаза делают много лишних скачков и фиксаций (остановок). Такой прием можно назвать дроблением взгляда. Чем шире поле зрения, тем больше информации воспринимается при каждой остановке глаз, тем меньше становиться число этих остановок, а в итоге чтение эффективнее. Быстро читающий за одну фиксацию взгляда успевает воспринять не два-три слова, а всю строку, целое предложение, иногда и весь абзац.

Чтение текста целыми фразами более эффективно не только с точки зрения быстроты: оно способствует и более глубокому и правильному пониманию прочитанного. Это происходит потому, что восприятие больших фрагментов текста в моменты фиксации взгляда вызывает наглядно-образные представления, ярко проясняющие смысл текста. В популярной литературе иногда говорят об угле зрения. Это неверно, ибо угол зрения определяется оптическими свойствами зрительной системы, а не тренированностью.

Значительно снижает скорость чтения и непроизводительный переход глаз от конца каждой прочитанной строки к началу новой. Сколько строк на странице, столько и лишних переходов, т.е. холостых движений глаз. На это расходуется не только время, но и силы. При быстром чтении движение глаз более экономно: почти вертикально, сверху вних по центру страницы.

СКОРОСТЬ ИЛИ ЗАПОМИНАНИЕ?

К. Иващенко

Память обладает любопытным свойством, которое названо по имени установившего его американского психолога законом Миллера: пропускная способность мозга, то есть объем информации, которую можно воспринять и запомнить одновременно, зависит не столько от общего количества этой информации, сколько от числа ее отдельных, законченных частей. Это число устойчиво и варьируется в очень узких пределах. Оно равно чаще всего 7, реже 5 или 9. Проиллюстрировать закон Миллера можно простым опытом. Положите рядом семь спичек. Их легко сосчитать одним взглядом. Возможно вы справитесь и с девятью. А вот десять спичек уже придется пересчитывать по одной. Теперь высыпьте на стол всю коробку – 50 спичек. Сосчитать их можно только простым перебором. Но если они разделены на семь частей по семь спичек в каждой, счет займет всего несколько секунд: число спичек в каждой группе и общее число групп можно воспринять с одного взгляда, останется перемножить и прибавить одну отдельно лежащую спичку.

Та же закономерность действует при запоминании любых предметов, чисел, фактов и т.д.: даже очень длинный ряд объектов можно запомнить, если разбить его на группы. Механизм этого явления пока не ясен, но совершенно очевидно, что существует постоянный и устойчивый порог количества блоков единовременного восприятия и запоминания.

Отсюда важное правило чтения: количество информации, которое удерживается в памяти, будет тем больше, чем более крупными блоками она будет восприниматься. Не стремитесь запоминать текст отдельными словами или фразами, старайтесь усваивать основные идеи. Чередуя чтение с припоминанием и пересказом прочитанного, повторите текст по частям и в целом, а если текст велик, то крупными и цельными фрагментами (например, главами). Законченная, богатая содержанием идея запомниться лучше, в ее свете яснее станут связи между отдельными частями, их сравнительная роль, и поэтому запоминание отдельных элементов тоже будет продуктивнее.

Запоминание, подобно вниманию, может быть произвольным и непроизвольным. Как показали эксперименты психологов, продуктивность непроизвольного запоминания при условии, если работа выполнятся с увлечением и носит творческий характер, гораздо выше произвольного. При быстром чтении это особенно заметно: мыслительные процессы носят свернутый, сжатый характер, и поэтому для специального, преднамеренного запоминания не остается времени. Внимание направленно на смысл, а команда «хочу запомнить» может только отлечь от него. Кроме того, волевая установка на запоминание значительно снижает скорость чтения, так как увеличивает число регрессий: мы еще не знаем, хорошо ли запоминается прочитанный фрагмент, но уже беспокоимся, не забыт ли он, и без всякой нужды возвращаемся к нему. Иногда такие возвраты происходят только мысленно: читая дальше, мы одновременно проверяем, как запомнилось предыдущее. Внимание распыляется, и в конечном счете восприятие оказывается замедленным.

Но все это вовсе не означает, что от произвольного запоминания надо отказаться совсем. Оно мешает только в тот момент, когда вы читаете. Но вот до и после чтения специальная организация памяти совершенно необходима. В сущности, именно этим вы и занимаетесь, когда определяете цель чтения, вырабатываете его предварительную программу, затем повторяете прочитанного.

ОБУЧЕНИЯ СКОРОЧТЕНИЮ В США

Р. Берроу

Американские исследователи добились больших успехов в теории и практике обучения быстрому чтению.

Обучение быстрому чтению начало интенсивно развиваться в США после Второй мировой войны. В 1945 г. будущая школьная учительница Эвелина Нельсон Вуд принесла профессору К. Лису статью объемом 80 страниц на рецензию. Студентка была удивлена, увидев, как он быстро перечитал все страницы и сделал нужные замечания. Природная скорость чтения профессора была очень высока. Эвелин Вуд решила понаблюдать за другими людьми, которые обладали такими же природными способностями. За два года она изучила метод чтения 50 человек. Исследования позволили ей сделать общее заключение: каждый из 50 одаренных людей обладал сходными характеристиками приемов чтения: 1) читал, водя глазами по странице сверху вниз, а не слева направо; 2) одновременно воспринимал группу слов, а не одно-два слова, как обычно; 3) редко регрессировал, то есть возвращался к уже прочитанному, чтобы повторно прочитать слово или группу непонятных слов. Все эти особенности и послужили основой того, что 12 лет спустя получило название «динамическое чтение» по системе Эвелины Вуд. В 1961 г. Э. Вуд обучила методам быстрого чтения 12 сенаторов США.

Исследования, проведенные Эвелиной Вуд, показали, что обучение с помощью аппаратов не может быть эффективным потому, что не создается естественная обстановка чтения. Ученик вынужден изучать и сам аппарат, и аппаратные тексты в свитках и таблицах.

Структурная схема текста: Малое поле восприятия

1-й абзац

2-й абзац

В конце второго абзаца дается информация, явно не относящаяся ко второму абзацу по смыслу. Эта информация должна была представлять третий абзац текста. В итоге текст должен был содержать не три, а четыре абзаца. В этом случае дополнительный абзац выглядел бы следующим образом:

3-й абзац

Текст: Скорость или запоминание

Далее дается абзац смысл которого можно передать одной мыслью (она и является главной)

В этом же абзаце дается информация, повторяющая то, что было сказано в первом абзаце. Вся эта информация не должна была быть во втором абзаце и является несущественной.

Пунктиром обозначена второстепенная мысль, выраженная в тексте неявным образом.

В данном тексте структурный анализ выявил то, что текст состоит из двух крупных разделов о том, как запоминать во время чтения (не важно, быстрое это чтение или медленное) и о произвольном и непроизвольном запоминании.

Структурная схема текста: