Лекция 6. Турбулентное горение

Течение газов (смесей), со значительными скоростями и пространственным масштабом происходит в турбулентном режиме. Турбулентность потока оказывает значительное влияние на протекание процессов горения, что в первом приближении сводится к их значительной интенсификации при качественном изменении структуры пламени. Особенности распространения экзотермических реакций в условиях турбулентного движения смеси вызывают значительные сложности как при экспериментальном изучении, так и при математическом описании и численном моделировании.

Определение понятия “турбулентное горение”

Турбулентное горение – процесс горения при турбулентном режиме течения реагирующей смеси.

При турбулентном горении реагирующей смеси на турбулентное (хаотическое, беспорядочное) движение среды накладываются экзотермические реакции. Очень важно понимать, что при этом виде горения для более или менее малых объемов реагирующей смеси реализуется условия горения, промежуточные от объемного воспламенения до нормального горения, причудливым образом сочетаясь в турбулентном пламени.

Качественное описание явления турбулентного горения

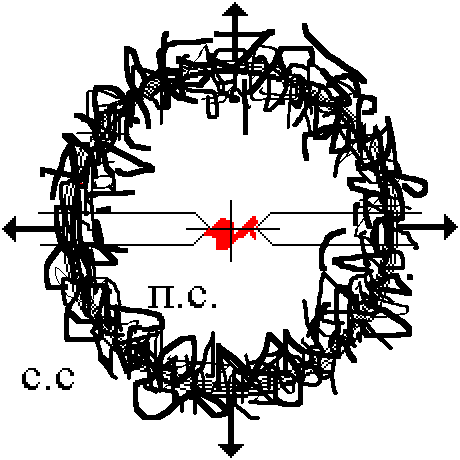

На рис. 6.1 и 6.2 изображены соответственно нестационарно развивающийся очаг турбулентного пламени (пример нестационарного по времени турбулентного пламени), и турбулентное пламя на выходе смеси из горелки – пример [в среднем] стационарного турбулентного горения. Пламя, будучи турбулентным, теперь, в отличие от нормального горения, представляет собой протяженную светящуюся зону со сложной структурой и пульсационным движением в ней. Таким образом, осуществляя турбулентное горение даже в таких идеализированных условиях, можно заметить, что, во-первых, процесс горения в среднем значительно (многократно) интенсифицируется, во-вторых зона горения, представляет собой размытую (протяженную) структуру с существенно нестационарным и “беспорядочным” протеканием процессов (что может затруднить интерпретацию проводимых измерений).

Рис. 6.1. Распространение турбулентного горения в неподвижной в целом смеси.

Рис. 6.2. Турбулентное пламя на срезе горелки Бунзена.

На рис. 6.3 показаны практические примеры нестационарного турбулентного горения в замкнутом объеме – в КС двигателей с искровым воспламенением (а) и с воспламенением от сжатия (б). Здесь проявляются те же особенности. Следует отметить, что случай (а) относится к классу турбулентного горения перемешанной смеси, прием толщина турбулентного пламени часто бывает сравнима с размером КС. Случай (б) – горение в КС дизелей – есть пример горения предварительно не перемешанных горючего и окислителя, которое идет с образованием пламени в форме факела; явление осложнено наличием струи впрыскиваемого топлива и относится уже к классу газожидкостных течений [с химическими реакциями].

Рис. 6.3

Благодаря повышению интенсивности выгорания смеси по механизму турбулентного горения процессы сгорания в ДВС проходят с достаточно высокой скоростью.

Итак, по сравнению с нормальным (ламинарным) горением турбулентное горение, как класс явлений, более сложен для описания. При турбулентном горении играет существенную роль гидродинамический аспект явления, мало проявляющийся в ламинарном пламени и практически никак – в явлениях объемного воспламенения.

При описании турбулентного пламени делают упор на то, что основные особенности являются проявлением гидродинамической неустойчивости, характерной для турбулентных течений вообще. Описывая явление качественно, говорят о наличии в турбулентном потоке конечных объемов смеси – “молей” (временно сохраняющих индивидуальность объемов, отличающихся от окружающих областей по скорости, температуре и составу, т. е. по степени завершенности протекания реакций). Действие таких турбулентных молей наглядно объясняет основную особенность турбулентных пламён – интенсификация распространения экзотермических реакций в пространстве при неупорядоченном движении молей. Эти “моли” реально имеются в широком диапазоне (спектре) пространственно-временных масштабов – от наиболее крупных, размер которых сравним с размером системы и до наиболее мелких, таких, исчезновение (“диссипация”) которых проходит по механизмам молекулярных явлений: вязкости, диффузии и теплопроводности.

Итак, механизм превращения исходных веществ в продукты сгорания еще более усложняется по сравнению с процессами сгорания во фронте ламинарного пламени. При наличии беспорядочно перемещающихся “холодных” и “горячих” молей смеси фронт сгорания представляет собой сравнительно протяженную структуру. В первом приближении, аналогично ламинарному распространению пламени, в турбулентном пламени высока роль процессов переноса во фронте (насколько можно говорить о фронте в турбулентном пламени), но теперь перенос осуществляется по турбулентному механизму, с интенсивностью, характерной для турбулентных процессов переноса. Роль процессов [турбулентного!] переноса настолько высока, что молекулярный перенос, а зачастую и кинетика горения отступают на второй план, что подтверждается соответствующими экспериментами (об этом – ниже).

Будучи сильным источником гидродинамического возмущения пламя само является потенциальным генератором турбулентности. В таких случаях говорят об автотурбулизации.