Опухолеподобные новообразования.

Киста подъязычной слюнной железы (ранула) чаще располагается в подъязычной области над челюстно-подъязычной мышцей и напоминает пузырь, заполненный жидкостью. При больших размерах может смещать в другую сторону уздечку языка. Реже киста проникает в подчелюстную область и макроскопически выглядит как песочные часы, располагаясь над- и под- подъязычной мышцей, суживаясь в месте ее прободения. Больные предъявляют жалобы на образование под языком, которое медленно увеличивается, начиная мешать приему пищи, разговору. Может периодически опорожняться, затем вновь наполняться. При осмотре в подъязычной области определяется образование овальной формы, которое при больших размерах может распространяться на противоположную сторону. Слизистая оболочка над ним истончается и под ней бывает возможно определить полость, заполненную прозрачным содержимым. При пальпации образование имеет мягкоэластическую консистенцию, ограничено от окружающих тканей капсулой. Дифференциальный диагноз следует проводить с дермоидной кистой, слюнно-каменной болезнью, кистой подчелюстной слюнной железы, липомой, сиалоаденитом.

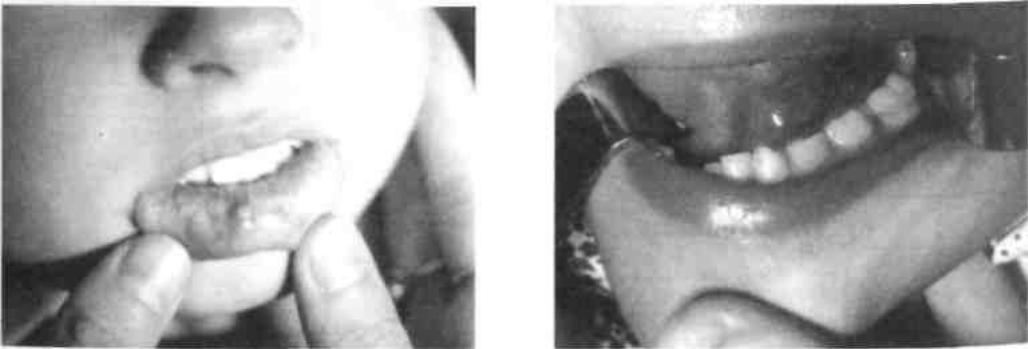

Ретенционная киста малой слюнной железы Ретенционная киста левой подъязычной

нижней губы. слюнной железы.

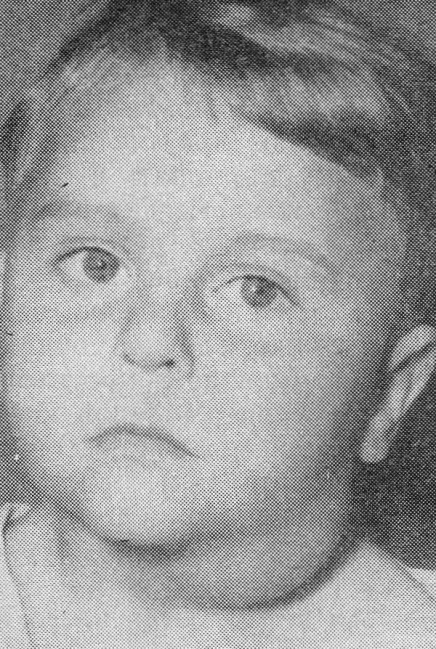

Киста околоушной слюнной железы появляется без видимых причин, клинически определяется асимметрия лица за счет припухлости мягких тканей околоушной области, которая постепенно увеличивается, кожа на ней не изменена. При пальпации определяется образование округлой формы, мягкоэластической консистенции, от окружающих тканей отграниченное оболочкой, подвижное, болевые ощущения отсутствуют. Дифференциальную диагностику проводят с хроническими лимфаденитами, доброкачественными опухолями. Можно использовать ультразвуковое исследование, пункцию, сиалографию в сочетании с цистографией (двойное контрастирование). Лечение хирургическое: удаляется киста в пределах оболочки с прилежащими к ней тканями слюнной железы, ветви лицевого нерва сохраняются.

Киста подчелюстной слюнной железы встречается редко, отмечается увеличение подчелюстной слюнной железы, медленно прогрессирующее. Пальпаторно иногда удается выявить округлое образование, мягкоэластической консистенции. Дифференциальную диагностику проводят с хроническими субмандибулитами, лимфаденитами, доброкачественными опухолями. При пункции получают желтоватую жидкость, вязкой консистенции, используют ультразвуковое исследование, иногда проводят цистографию. Лечение хирургическое: удаляют кисту вместе с железой.

Кисты малых слюнных желез наиболее часто возникают в области нижней губы. Киста имеет соединительнотканную капсулу, содержимое кисты представляет вязкую полупрозрачную жидкость, напоминающую застойную слюну.

Ретенционная киста нижней губы

Больных беспокоит образование округлой формы, сначала небольшое, затем медленно увеличивающееся, болевых ощущений не вызывающее. Иногда при травме пищей происходит его опорожнение, затем оно наполняется вновь. Объективно: под слизистой оболочкой нижней губы, щеки или в другой локализации определяется образование округлой формы, обычно слизистая оболочка над ним не изменена. По мере накопления секрета цвет слизистой оболочки может приобретать голубой оттенок, при пальпации консистенция образования мягкоэластическая, свободно смещается. Дифференциальный диагноз проводят с гемангиомой (при гемангиоме после прижатия образование исчезает, если давление прекращается, оно наполняется вновь). Лечение хирургическое: под местным обезболиванием делается два окаймляющих разреза слизистой оболочки над поверхностью кисты, затем ее вылущивают, придерживая за края слизистой оболочки, рану ушивают кетгутом.

Доброкачественные и злокачественные опухоли.

К доброкачественным эпителиальным новообразованиям слюнных желёз относят (1) папилломы протоков, (2) аденомы и (3) доброкачественную сиалобластому. В прошлом аденомы слюнных желёз делили на две группы: полиморфная аденома (самая частая аденома слюнных желёз) и мономорфные аденомы (все остальные). В настоящее время это деление оставлено, поскольку в группу мономорфных аденом были искусственно включены опухоли разного строения, происхождения и прогноза.

Папилломы протоков

Папилломы протоков — условный термин, принятый для обозначения группы аденом слюнных желёз, при которых происходит разрастание эпителия протоков в виде сосочковых (папиллярных) структур. Различают три типа папиллом протоков: внутрипротоковая папиллома, инвертированная протоковая папиллома и папиллярная сиалоаденома.

1. Внутрипротоковая папиллома — сосочковое разрастание эпителия протока слюнной железы. Ткань опухоли при этом располагается исключительно в просвете кистозно расширенного протока.

2. Инвертированная протоковая папиллома — сосочковое разрастание эпителия устья выводного протока слюнной железы, вследствие чего опухолевая ткань в виде узелка/узелков вдаётся в собственную пластинку слизистой оболочки полости рта.

3. Папиллярная сиалоаденома — экзофитная сосочковая опухоль, расположенная в выводном протоке слюнной железы и возвышающаяся над поверхностью слизистой оболочки полости рта.

Аденомы

1. Плеоморфная аденома (смешанная опухоль)

Плеоморфная (полиморфная) аденома (смешанная опухоль слюнных желёз) — аденома слюнных желёз, построенная из двух типов клеток: эпителия протоков и миоэпителиоцитов. Самая распространённая опухоль слюнных желёз.

Макроморфологическая картина. Опухоль обычно представляет собой эластичный или плотный узел дольчатой серовато-белой ткани, как правило, инкапсулированный частично.

Микроморфологическая картина. Ткань новообразования построена из двух типов клеток: (1) эпителиоцитов, формирующих железистые структуры, и (2) миоэпителиальных клеток, образующих богатую межклеточным веществом строму. Типичной для плеоморфной аденомы является так называемая хондроидная строма, напоминающая гиалиновый хрящ.

Осложнения оперативного вмешательства. К осложнениям оперативного удаления опухоли относятся (1) развитие рецидива, (2) повреждение ветвей лицевого нерва и (3) синдром Фре́я—Болларже́ (Дюпюи́).

Рецидив. Удаление плеоморфной аденомы необходимо проводить в пределах здоровых тканей. Даже в случае правильно выполненной операции возникают рецидивы в 1—8% наблюдений. Энуклеация опухоли (рассечение капсулы с последующим вылущиванием или аспирацией содержимого) недопустима, т.к. при этом значительно повышается риск рецидива. Хирургическое лечение рецидивной смешанной опухоли значительно сложнее, поскольку она обычно представлена множественными, нередко отделёнными друг от друга узелками. Кроме того, рецидив увеличивает риск малигнизации аденомы, а также ещё более увеличивает риск повреждения ветвей лицевого нерва, т.к. при этом возникает необходимость в повторном хирургическом вмешательстве. Более того, обычно рецидивная опухоль формируется в рубцовой ткани, которая в свою очередь может быть прочно сращена с лицевым нервом, что усложняет проведение операции. Как правило, смешанные опухоли рецидивируют через более чем 5 лет после хирургического вмешательства, поэтому за такими больными следует продолжать наблюдение длительное время.

Травма ветвей лицевого нерва приводит к парезу или параличу мышц лица.

Синдром Фре́я—Болларже́ известен также как синдром Дюпюи́ или аурикулотемпоральный синдром. Он представляет собой комплекс нервно-вегетативных гомолатеральных симптомов при поражении околоушной железы (паротит, паротидэктомия): внезапное покраснение лица, местный гипергидроз (повышенное потоотделение) и жгучая боль. Эти симптомы нередко появляются во время еды.