- •02. Инновационная деятельность: основные понятия

- •Понятие инноваций и их классификация

- •Обобщенная модель инновационного процесса

- •3. Факторы, влияющие на развитие инновационных процессов

- •4. Стимулирование инноваций

- •5. Субъекты инновационной деятельности

- •6. Экономические уровни инновационной деятельности

02. Инновационная деятельность: основные понятия

ВВЕДЕНИЕ

Инновационный тип развития общества предполагает, что инновации пронизывают всю ткань общества, все сферы человеческой деятельности.

Будущему специалисту в области управления инновациями необходимо отчетливо понимать, что (слайд 1):

Таким образом, сказанное дает уверенность в том, что работа в сфере управления инновациями – это деятельность, направленная на реализацию объективных законов природы и общества и, стало быть, объективно правильная деятельность, которая никакими политическими и конъюнктурными факторами не может быть дезавуирована. Вы будете работать на будущее, которое неизбежно придет!

Понятие инноваций и их классификация

Слайд 2:

Проблема инноваций, рассматриваемых в качестве основного фактора развития экономики, не является новой. Само понятие «innovation» впервые появилось в научных исследованиях зарубежных культурологов еще в ХХ веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую.

Термин «инновация» происходит от латинского слова «innovato», что означает обновление или улучшение. В самом общем плане этот термин можно понимать как особую культурную ценность – материальную или нематериальную, – которая в данное время и в данном месте воспринимается людьми как новая. Закономерности технических нововведений стали изучаться только в начале ХХ века.

Сейчас во многих источниках часто отождествляют понятия «новшество» и «новация», «нововведение» и «инновация».

Слайд 3:

Принято считать, что понятие «нововведение» является русским вариантом английского слова innovation. Буквальный перевод с английского означает «введение новаций» или в нашем понимании этого слова «введение новшеств».

Под новшеством понимается новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, новое явление.

Русское словосочетание «нововведение» означает процесс использования новшества.

Таким образом (Слайд 4):

В 30-х годах XX века в своих трудах Й. Шумпетер впервые использовал понятие «инновация», подразумевая под этим изменения с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных средств, рынков и форм организации в промышленности.

Определения инновации (5 типичных изменений) Й. Шумпетера (Слайд 5):

В изложенном подходе ясно видны черты интенсивного развития индустриальной экономики. При этом заметим, что в теории Шумпетера наука не присутствует в явном виде как фактор, обеспечивающий изменения и создание новых комбинаций. Это вполне объясняется тем обстоятельством, что в начале XX века (первое издание книги И. Шумпетера датируется 1911 г.) возможности науки были не вполне понятны обществу и бизнесу, а вследствие этого и ее место в экономическом пространстве не было определено.

Так же Шумпетер считал, что «новшества в экономике, как правило, внедряются не после того, как в начале у потребителя стихийно возникнут новые потребности и под их давлением произойдет переориентация производственного аппарата, а только тогда, когда само производство привьет потребителем новые потребности», а собственно производство рассматривалось как комбинация «имеющихся в нашей сфере вещей и сил». Действительно, изначально бизнес формирует рынок. Так, например, до 4 октября 1957 г. рынка космических услуг не существовало, и потребностей обычного человека в нем рынке не было. В первое время этот рынок был весьма узок и в основном был направлен на решение исследовательских задач и проблемы обеспечения безопасности. Но с появлением мобильных средств связи, развитием ИКТ сформировались новые потребности общества, которые теперь уже диктуют бизнесу направления развития в области использования космического пространства.

Переход к постиндустриальному обществу еще больше меняет картину. Наиболее ярко это видно в медицине. Если в прежние времена целые классы болезней рассматривались как неизлечимые, то с течением времени сформировавшийся социальный заказ общества позволил, либо их вовсе уничтожить (например, чума), либо найти во многих случаях пути их эффективного лечения.

В целом же ситуация к концу XX века изменилась и инновации стали рассматривать в контексте научно-технологического развития. При этом предложенные Шумпетером диалектические подходы не утратили своего значения и широко используются в исследовательской работе и практике.

Одной из нерешенных методологических проблем инноватики является терминологическое обеспечение инновационной деятельности. Собственно понятие «инновации» до настоящего времени не имеет общепринятого определения. В самом общем виде их определяют как изменения, что полностью соответствует подходам Шумпетера. При рассмотрении конкретных задач формулируются частные определения, позволяющие более точно определить область и предмет анализа. В литературе известно большое количество определений термина «инновации», имеющих зачастую существенные различия.

Тем не менее, значительное количество встречающихся в научной и учебной литературе определений термина «инновация» в большинстве своем не противоречат и не взаимоисключают, но взаимодополняют друг друга. Множественность толкований зависит также и от того, в каком контексте термин используется тем или иным автором. В зависимости от объекта и предмета исследования инновации рассматриваются:

как процесс (Б. Твисс, Б. Санто, Г.М. Гвишиани и др.);

как система (Н.И. Лапин, Й. Шумпетер и др.);

как изменение (Ю.В. Яковец, Л. Водачек и др.);

как результат (С.Д. Бешелев и Ф.Г. Гурвич).

Современным и наиболее общим является следующее определение: инновация – результат творческой и инвестиционной деятельности, направленной на разработку, изготовление и распространение новых видов товаров, услуг, технологий и организационных форм.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»» дает следующее определение (Слайд 6):

Поскольку целью инновации является повышение конкурентоспособности фирмы, товара и услуг и повышение за счет этого прибыли фирмы, предлагаю вашему вниманию достаточно обобщающее, на наш взгляд, краткое определение, сформулированное исследователями кафедры «Управление инновациями» нашего университета (Слайд 7):

Инновации могут относиться как к технике и технологии, так и к формам организации производства и управления. Все они тесно взаимосвязаны и являются качественными ступенями в развитии производительных сил, повышения эффективности производства.

В зарубежной и отечественной литературе по инноватике выделяется большое количество видов инноваций. Выделяют различные основания классификации инновации, создающих целую систему в зависимости от решаемых задач. Некоторые специалисты предлагают до 25 оснований, структурирующих инновации.

Обобщая подходы различных исследователей, можно выделить основные признаки (критерии) классификации инноваций:

по степени радикальности (новизны) (Слайд 8):

по характеру применения (Слайд 9):

по стимулу появления (источнику) – Слайд 10:

по роли в воспроизводственном процессе (Слайд 11):

по масштабу (Слайд 12):

Исходя из того, в какой области осуществляются изменения, можно выделить инновации продуктовые, технологические и организационно-управленческие (Слайд 13):

Поскольку основной сферой деятельности специалистов по управлению инновациями являются, прежде всего, технологические инновации, то имеет смысл остановиться на некоторых отличиях постиндустриального технологического способа производства, т.е. направленности того вектора, по которому движется технологический мир (Слайд 14):

Следует обратить внимание и на «пространственный» масштаб инновации, по этому признаку инновации можно классифицировать (Слайд 15):

Говоря о глобальной роли инноваций, в первую очередь, базисных, необходимо отметить следующее.

Последняя четверть ХХ века и начало века нынешнего характеризуется волной почти одновременных базисных инноваций во всех сферах общественной жизни, характеризующих переход к постиндустриальной цивилизации:

меняется тип демографического развития, динамика и структура потребностей, принципы взаимоотношений человека с природой. Базисной инновацией здесь является перенос центра внимания с экономического роста на улучшение качества жизни, что сказывается и на изменении экологического сознания людей;

глобальный энергетический кризис семидесятых годов прошлого столетия дал импульс для базисных технологических инноваций, через энергосбережение изменивших большинство отраслей промышленности;

радикальные экономические инновации привели к возрастанию роли деконцентрации и демонополизации производства, повышению удельного веса малых и средних предприятий, в которых в основном и зарождаются инновации. Одновременно с этим получают развитие и интеграционные тенденции, от ассоциаций малых предприятий до межгосударственных союзов типа ЕС;

социально-политическая сфера также переживает инновационный период – переход от двуполярного мира как в микромасштабе (капиталист – наемный рабочий), так и в макромасштабе (противостояние двух сверхдержав меняется на другое распределение международных сил). Обилие мелких партий и общественных движений отражает многополярность и в жизни общества многих стран;

инновации пронизывают и духовную сферу: плюрализм в образовании, почти во всех видах искусства, крушение идеалов социализма, возрождение мировых религий, замена доминанты «образа врага» на приоритет сотрудничества и взаимной терпимости.

Заключительным классификационным признаком является конечная ориентация производимых изменений (Слайд 16):

Как бы мы ни классифицировали инновации по самым разнообразным критериям, следует помнить, что определяющими для инноваций являются следующие признаки (Слайд 17):

2. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС: СУЩНОСТЬ,

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, МОДЕЛИ, ФАЗЫ

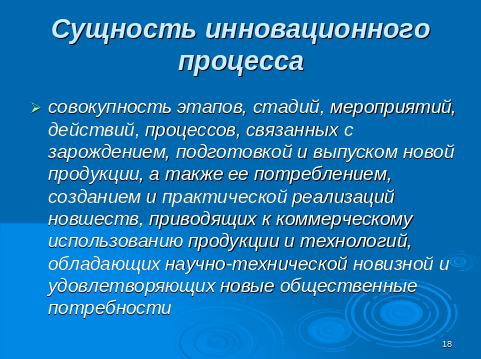

Высказывая различные точки зрения по поводу термина «инновация» и классификации инноваций, ученые и экономисты близки в определении сущности инновационного процесса (Слайд 18):

Инновационный процесс представляет собой подготовку и постепенное осуществление инновационных изменений или, точнее, цепь событий, в ходе которых новшество вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги, и распространяется в хозяйственной практике, либо удовлетворяет потребности человека.

Инновационный процесс можно трактовать двояко (Слайд 19):

Таким образом (Слайд 20):

В отличие от научно-технического прогресса инновационный процесс не завершается внедрением новой технологии и появлением нового продукта на рынке. Этот процесс не прерывается и после внедрения, потому что по мере распространения инновация совершенствуется, становится более эффективной, приобретает новые потребительские свойства.

Инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление инновационных изменений и складывается из взаимосвязанных фаз, образующих единое целое. В результате этого процесса появляется реализованное, использованное новшество – инновация. Для осуществления инновационного процесса большое значение имеет диффузия (Слайд 21):

Обратимся к возможным масштабам инновационного процесса (Слайд 22):

Инновационный процесс складывается из взаимосвязанных и взаимообусловленных отдельных элементов, которые образуют единое комплексное целое.

(Слайд 23):

В общем виде инновационный процесс состоит в получении и коммерциализации изобретения, новых технологий, видов продукции и услуг, решений производственного, финансового, административного или иного характера и других результатов интеллектуальной деятельности. Основные этапы и характеристики инновационного процесса представлены на (Слайде 24):

На первом этапе проводятся (используются) фундаментальные исследования (в академических институтах, высших учебных заведениях и отраслевых специализированных институтах, лабораториях). Фундаментальные исследования направлены на получение новых научных знаний и выявление наиболее существенных закономерностей. Целью их проведения является раскрытие ранее неизвестных связей между явлениями, познание закономерностей развития того или иного природного, общественного процесса применительно к возможности его конкретного использования. Финансирование осуществляется, в основном, из государственного бюджета на безвозвратной основе.

На втором этапе проводятся исследования прикладного характера, связанные с исследованием возможностей практического применения результатов фундаментальных исследований. Они осуществляются во всех научных учреждениях и финансируются как за счет бюджета (государственные научные программы или на конкурсной основе), так и за счет заказчиков. Поскольку результат прикладных исследований далеко не всегда предсказуем, сопряжен с большой долей неопределенности, на этом этапе и далее велика вероятность получения отрицательного (тупикового) результата. Именно с этого этапа возникает возможность риска потери вложенных средств, а инвестиции в инновацию носят рисковый характер и называются рискоинвестициями, а коммерческие организации, занимающиеся рискоинвестициями, – рискофирмами (венчурными).

На третьем этапе осуществляются опытно-конструкторские и экспериментальные разработки, целью проведения которых является создание образцов новых изделий. На данном этапе осуществляется своеобразный переход от лабораторных и экспериментальных исследований к промышленному освоению, производится разработка определенной конструкции объекта, проектируются технологические процессы и работы и т.д. Они проводятся как в специализированных лабораториях, конструкторских бюро, опытных производствах, так и в научно-производственных подразделениях крупных промышленных предприятий, а также малыми инновационными предприятиями по заказу корпоративных структур и предприятий. Они финансируются, как правило, на коммерческой основе, включая венчурное финансирование.

Все вышеперечисленные этапы можно объединить в так называемый «предварительный», дорыночный1. Практическая реализация результатов научно-технической деятельности осуществляется уже на рыночном этапе, включающем в себя: внедрение на рынок нововведения, расширение рынка, зрелость инновации и спад.

На четвертом этапе осуществляется процесс коммерциализации от запуска в производство и выхода на рынок и далее по основным этапам жизненного цикла продукта.

На стадии внедрения на рынок выполняются работы, связанные с освоением производства нововведения (предсерийное производство, различные доработки, серийное производство, сертификация и т.д.). Стадия расширения рынка обусловливается ведением активной маркетинговой деятельности, способствующей эффективному продвижению на рынок инновации на основе формирования круга ее потребителей, предоставления сервисного обслуживания и дополнительных услуг. Следующие стадии инновационного процесса связаны с насыщением рынка, спадом объема продаж инновационного продукта. Финансирование данного этапа обеспечивается одним или несколькими заинтересованными хозяйствующими субъектами.

Подобная схема инновационного процесса является общепризнанной и используется для всех видов инноваций. Однако данный подход, широко применявшийся в периоды общественного развития, при которых инновационная деятельность носила характер второстепенного явления, на современном этапе научно-технического прогресса, отличающемся интенсификацией инновационных процессов в сфере высоких технологий, постепенно себя изживает. Важным и необходимым представляется, в зависимости от систематизации инноваций по различными классификационными признакам, выявлять отличительные особенности процессов их разработки и реализации. Основанием для подобного подхода могут служить принципиальные отличия в организации и управлении инновационным процессом базисных и улучшающих инноваций.

Несмотря на то, что оба вида инноваций проходят одни и те же стадии инновационного процесса, первоначальные цели и конечные задачи на каждом из этапов инновационного процесса у них различны. Можно выделить основные отличительные особенности процессов, направленных на разработку и освоение базисных и улучшающих инноваций (Слайд 25):

Одной из наиболее значимых особенностей инновационных процессов, реализующих базисные инновации, является их первоначальное выведение на промышленный рынок, а затем уже на потребительский. Промышленный рынок образуют организации и предприятия, заинтересованные в последующем прикладном применении разработанного новшества, носящего принципиально новый, зачастую революционный характер. Основная причина подобной специфики заключается во множестве ошибок коммерциализации инновационной продукции, когда потребительский рынок оказывался не готовым к ее адекватному восприятию в силу того, что она зачастую являлась недостаточно приспособленной для массового потребления или же опережала время в силу своей новизны. Промышленный рынок более восприимчив к революционным решениям и обладает необходимой инфраструктурой, включая профессиональные кадры для формирования потребительского спроса и, во многих случаях, улучшения предлагаемой инновации. Подтверждением этому служит значительное число базовых технологий военного назначения, успешно использующихся в гражданских отраслях промышленности.

(Слайд 26):

Вышеизложенное свидетельствует, что при стратегическом планировании инновационной деятельности и последующем непосредственном управлении и организации инновационных процессов необходимо учитывать качественные особенности реализуемых инноваций.

Следует отметить, что инновационный процесс в целом, как комплексное явление, также имеет ряд отличительных особенностей и характерных свойств (Слайд 27):

Рассмотрим это поподробнее.

Наличие участников разных уровней. В качестве участников инновационного процесса на макро-, мезо- и микроуровнях выступают различные экономические субъекты: государство, корпоративные структуры, предприятия, система академических, отраслевых научно-исследовательских, проектных и опытно-конструкторских организаций, кредитно-финансовые институты, а также предприятия среднего и малого бизнеса. Это предопределяет особенности управления инновационным процессом и, соответственно, создание адекватной системы управления им, поскольку от системы взаимоотношений и распределения прав и обязанностей в данном процессе во многом зависит результативность повышения эффективности экономического развития на научно-технической основе.

Системность и согласованность интересов участников обусловливается целенаправленностью инновационного процесса, все элементы которого построены по принципу баланса интересов, определяющего общее направление развития. Основные противоречия между участниками инновационного процесса связаны как с вопросами согласованности их интересов, позволяющих осуществлять управление им, как целостной системой, так и проблемами распределения общего дохода, получаемого на конечной стадии. Помимо основных противоречий инновационных процессов, существуют также и специфические, проявляющиеся, обыкновенно, в нестабильные, переходные периоды, когда система взаимоотношений между участниками инновационной деятельности окончательно не сформирована. Сложностям в вопросах согласованности интересов участников инновационного процесса способствуют и особенности инновационной деятельности, связанные с повышенной неопределенностью ее результата, отдаленностью эффекта внедрения инновации и т.д.

Цикличность. Инновационный процесс представляет собой технико-экономический цикл, в котором использование результатов сферы исследований и разработок непосредственно вызывает экономические, технические, организационные изменения, оказывающие, в свою очередь, обратное воздействие на функционирование этой сферы. Если же новшество внедряется, но не дает прогнозируемого экономического эффекта, экономическая ситуация ухудшается, объем ресурсов, необходимых для развития инновационного процесса, сокращается, сам процесс может остановиться и конечная цель не достигается.

Наличие временного, пространственного, стоимостного разрыва между затратами и результатом обусловливает противоречивость экономических интересов участников инновационного процесса, осложняет поиск форм взаимодействия, построения взаимосвязей, выбора наиболее оптимальной организационно-правовой формы реализации инновационного процесса.

Вероятностный характер проявляется в высокой степени риска, который присущ инновационной деятельности в большей степени, чем другим видам деятельности, поскольку полная гарантия достижения конечной прогнозируемой цели практически отсутствует.

Инновационным процессам присущи следующие, наиболее значимые, виды рисков (Слайд 28):

При этом степень результативности появления инновации напрямую зависит от того, насколько грамотно произведена идентификация, оценка и экспертиза риска и адекватности выбора методов управления с целью его минимизации.

Экономическая и социальная значимость. Инновационный процесс происходит в определенной экономической и социальной среде, ориентирован на экономические и социальные потребности и сопровождается социально-экономическими изменениями, поэтому при планировании и управлении инновационными процессами необходимо учитывать возможные последствия для данной среды.

Можно выделить следующие основные формы организации инновационных процессов (Слайд 29):

Так, в рамках предприятия возможен ряд организационных форм управления инновационным процессом, которые доказали свою эффективность (Слайд 30):

Комментарии к слайду:

советы, комитеты, рабочие группы по разработке технической политики, которые готовят предположения для руководства предприятия по стратегическим направлениям инновационного процесса;

отделения и центральные службы развития новых продуктов, которые координируют инновационную деятельность, согласуют цели и направления технического развития, контролируют процесс разработки новой продукции и ее внедрение;

проектно-целевые группы, выполняющие научные исследования и разработку новой продукции от идеи до серийного производства. Их создают в качестве самостоятельных подразделений и подчиняют высшему руководству предприятия. Как правило, такие группы действуют на временной основе, хотя бывают и постоянные группы. В случае успешного внедрения инновации такие группы зачастую становятся ядром новых дочерних предприятий. Как показывает зарубежный опыт, именно проектно-целевые группы являются основной формой организации инновационного процесса;

отделы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – традиционные подразделения, создающие новую продукцию. В последнее время их роль возросла за счет разработки и доведения до стадии освоения новых перспективных идей;

центры развития, задачей которых является завоевание позиций на рынке путем расширения объема продаж. Такие подразделения являются хозяйственно самостоятельными. Причем материальное поощрение их персонала зависит от успехов на рынке;

специальные инновационные фонды, создаваемые из прибыли для стимулирования внедрения инноваций. Часто такие фонды выступают в качестве венчурных фондов, средства из которых инвестируют в венчурные компании (свои или независимые), в которых заинтересовано предприятие;

аналитические группы, включающие в свой состав управляющих, исследователей и сотрудников функциональных отделов. Они прогнозируют развитие технологии, анализируют тематику исследований, перспективные идеи и т.д.

Характерной тенденцией развития инновационной деятельности является поиск предприятиями интеграционных связей друг с другом. Это обусловлено дефицитом финансовых средств, дороговизной кредитов, усложнением и удорожанием научно-исследовательских работ, снижением продолжительности жизненного цикла продукта, необходимостью комплексного использования различных технологий. Поэтому кооперация между предприятиями для осуществления инновационной деятельности часто оказывается более эффективной, чем ее внутрифирменная организация. Такая кооперация возможна в рамках (Слайд 31):

Вышеизложенные особенности инновационного процесса позволяют определить его как (Слайд 32):

.

.

Формой разрешения экономических противоречий инновационного процесса выступают различные направления деятельности хозяйствующих субъектов.

(Слайд 33):

Вместе с тем следует отметить, что в России до сих пор неоднозначно отношение к крупному предпринимательству как одной из форм организации инновационной деятельности. В переходный период основное внимание уделялось малому сектору бизнеса как основной движущей силе в формировании инновационной активности. Вся политика в период первого этапа массовой приватизации была направлена на разукрупнение мощных предприятий и создание в России малых форм предпринимательства. Подобные тенденции подтверждает и тот факт, что вся законотворческая деятельность по правовому обеспечению предпринимательства была сведена к правовому обеспечению малого бизнеса. На современном этапе политика в области инновационной деятельности не должна ориентироваться только лишь на один из видов предпринимательства.

Как показывает практика, наиболее эффективным субъектом инновационной деятельности в России в настоящее время выступают корпоративные структуры, поскольку они, по сравнению с другими хозяйствующими организациями, обладают для этого необходимым научно-техническим и финансовым потенциалом. В связи с этим необходима совместная деятельность малого, среднего и крупного бизнеса на различных стадиях в создании инновационных продуктов, причем корпоративные структуры должны выступать наиболее активными участниками, локомотивами инновационных процессов.

Основными преимуществами данных структур в решении вопросов, связанных с устойчивым развитием промышленности России на основе научно-технического прогресса, созданием и реализацией мощного инновационного потенциала, основанного на наукоемких, прогрессивных инновациях, можно назвать следующие:

интеграция научного, производственного, финансового, управленческого потенциала, позволяющая добиваться эффекта синергии2;

возможность охвата стадий всего жизненного цикла инновации – от зарождения идеи до выведения на рынок – за счет горизонтальной и вертикальной диверсификации3;

снижение степени риска за счет диверсификации инвестиционного портфеля4;

возможность использования наиболее эффективной и адекватной целям инновационной деятельности формы интеграции участников;

концентрация усилий в области проведения многоцелевых научных исследований, возможность объединения различных фундаментальных подходов к решению задачи;

широкие возможности в области финансирования НИОКР и ускоренное внедрение полученных результатов в производство;

экономия на издержках и эффект масштаба;

углубление специализации и развитие кооперационных связей между организациями-участниками, координация совместной производственно-хозяйственной, инновационной деятельности;

эффективное перераспределение инвестиционных средств и их концентрация на важнейших направлениях.

В то же время корпоративные структуры могут выступать не только в качестве производителей, но и потребителей инноваций. В частности, в базовых отраслях промышленности, особенно наукоемких, как правило, осуществляются открытия, большое количество изобретений, множество ноу-хау, связанных с производством принципиально новой техники и технологий, используемых затем предприятиями других отраслей и сфер деятельности. Кроме того в деятельности корпоративных структур, как и других организаций, широко используются новые информационные, финансовые и организационно-экономические технологии, способствующие снижению затрат и улучшению качества использования интеллектуального, финансового, материально-технического потенциала.

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать правомерный вывод о том, что в настоящее время корпоративные структуры в наибольшей степени, по сравнению с другими типами производственных организаций, обладают всеми необходимыми предпосылками для активного потребления, производства и реализации инновационной продукции.

В литературе описывается целый ряд поколений моделей инновационного процесса. Хронология развития моделей инновационного процесса представлена в таблице (Слайд 34):

В 1994 году вышла в свет статья английского экономиста Роя Росвелла, получившая большую популярность, где он предлагал классификацию моделей инновационного процесса. В своей работе он провел анализ мирового опыта инновационного промышленного менеджмента с 50-х до 90-х годов ХХ века. Это позволило ему выделить пять поколений моделей инновационного процесса (Слайд 35):

Каждая модель соответствовала разным этапам развития экономики развитых стран. Росвелл обнаружил, что каждое новое поколение моделей возникает в ответ на значительные изменения на рынке, такие как (Слайд 36):

(Слайд 37):

Первое поколение моделей инновационного процесса – это так называемые «подталкиваемые технологиями» (technologypush) модели (G1). Другое название данных моделей – «линейные», или «неоклассические». Они превалировали с середины 1950-х до конца 1960-х гг.

В данных моделях инновационный процесс рассматривался как «процесс открытий, в котором новые знания трансформируются в новые продукты, проходя определенные этапы» (Слайд 38):

Таким образом, для получения результатов в виде новых продуктов или услуг необходимо было концентрировать усилия на первых стадиях инновационного процесса, а именно на НИОКР, что привело к созданию в компаниях большого количества научных лабораторий. Коммерциализации же результатов, т.е. процессу преобразования результатов НИОКР в новые продукты, услуги или процессы, не уделялось должного внимания, и он считался автоматическим.

Линейная модель часто подвергается критике, прежде всего связанной с тем, что модель сильно упрощает инновационный процесс, который не является линейным. При организации инновационного процесса на предприятиях эту модель использовали до начала 1950-х годов. Ее смерть предсказывали многие исследователи, в частности Розенберг в своей работе «Исследуя «черную дыру»: технология, экономика и история», назвав данный процесс «черным ящиком» (blackbox).

Данное представление инновационного процесса связано с ненасыщенностью рынка новой продукцией в период с начала 50-х до середины 60-х годов ХХ века. Быстрый экономический рост привел к недостатку предложения товаров на рынке («black hole demand»). Это вызвало сильный «технологический толчок» и промышленную экспансию в странах Запада и Японии. Компании сосредоточили свои усилия в секторе исследований и разработок. Чем больше велось разработок, тем больше продуктов выводилось на рынок. Компании следовали так называемой «стратегии надежды» – «Найми хороших людей, дай им лучшие возможности и оставь одних».

Модель продолжает существовать и широко используется. Ее популярность связана с тем, что она наглядно отражает взаимосвязь между НИОКР и появлением новой продукции на рынке.

В середине 1960-х – начале 1970-х гг. появилось второе поколение моделей – «линейно-последовательных», называемых также «подтягиваемые спросом» (thedemandpull) – G2 (Слайд 39):

Инновации стали результатом сигналов, поступающих с рынка; в отличие от предыдущей модели инновации больше не были результатом новых идей НИОКР, они стали удовлетворять спрос, поступающий от потребителей.

В некотором смысле вторую модель инноваций можно назвать «реагирующей (reactive)» на рынок, в то время как неоклассическую модель можно назвать «воздействующей (pro-active)» на рынок.

В период с середины 1970-х до середины 1980-х годов процессы инфляции, экономического спада и депрессивного состояния экономики привели к повышению внимания к вопросам рационализации производства. Большинство компаний отказались от проведения отдельных исследовательских проектов. Процессы исследований, разработок и маркетинга тесно переплелись в едином инновационном процессе. Сокращение расходов за счет обеспечения информационного взаимодействия между научной, производственной и маркетинговой деятельностью, усиление конкуренции и сокращение жизненного цикла товаров привели к необходимости более тесной взаимосвязи НИОКР с другими стадиями инновационного процесса. Это привело к появлению новой модели инновационного процесса – совмещенной модели («объединяющей модели») G3. В ней инновационный процесс начинают рассматривать как комбинацию двух предыдущих моделей (Слайд 40):

Совмещенная модель («объединяющая модель») отражает важность как рыночных, так и технологических факторов. В качестве источников инноваций выступают как результаты НИОКР, так и потребности рынка. Модель инновационной деятельности третьего поколения сохраняет последовательный линейный характер, но уже с многочисленными обратными связями.

После того как экономики развитых стран оправились от кризиса начала 1980-х гг. их стратегии стали фокусироваться на борьбе за время. Новые подходы к организации производства в Японии привели к появлению нового поколения моделей инновационных процессов – моделей интегрированных бизнес-процессов (G4) (Слайд 41):

В данной модели акцент делался на интеграцию исследований и разработок с производством и на более тесное сотрудничество с поставщиками и покупателями. Различные подразделения предприятий интегрировались для создания нового продукта, позволяя предприятию уменьшать срок разработки продукта при одновременном снижении издержек. В то же время значительно увеличилось горизонтальное сотрудничество (создание совместных предприятий, стратегических альянсов).

Разработка нового товара наиболее эффективна в тех случаях, когда с самого начала имеет место тесное сотрудничество между отделом исследований и разработок, техническим, производственным, маркетинговым и финансовым подразделениями компании. Заложенная в продукт идея должна быть проанализирована с точки зрения маркетинга, а все этапы разработки координироваться специальной межфункциональной группой. Исследования показывают, что успех новых товаров японских компаний во многом определяется широким использованием работы межфункциональных групп.

Модель состояла из двух типов взаимодействий: внутренние – между подразделениями фирмы и внешние – с другими компаниями, клиентами и пр.

В данной модели подчеркивалась необходимость усиления связей между различными подразделениями предприятия. Считалось, что новые идеи могли появиться в любом подразделении, и, следовательно, взаимодействие между различными подразделениями было неотъемлемой частью инновационного процесса.

Сторонники данной модели утверждали, что при поиске новых технологических решений предприятия сначала должны обратиться к существующим знаниям. Только когда существующий уровень знаний не сможет разрешить их технологические запросы (требования), начинается создание нового знания (посредством НИОКР).

Следует отметить, что эта модель сфокусирована на основных внутренних характеристиках процесса: его параллельной и интегрированной сущности. На практике вокруг находится сеть взаимодействий, представленная в третьем поколении процесса, так как данная модель не отменяет, а дополняет предыдущую.

Особое внимание с начала 1990-х г. компании стали уделять проблеме ограниченности ресурсов. Это привело к их объединению в сети для обеспечения гибкости и сохранения темпов развития.

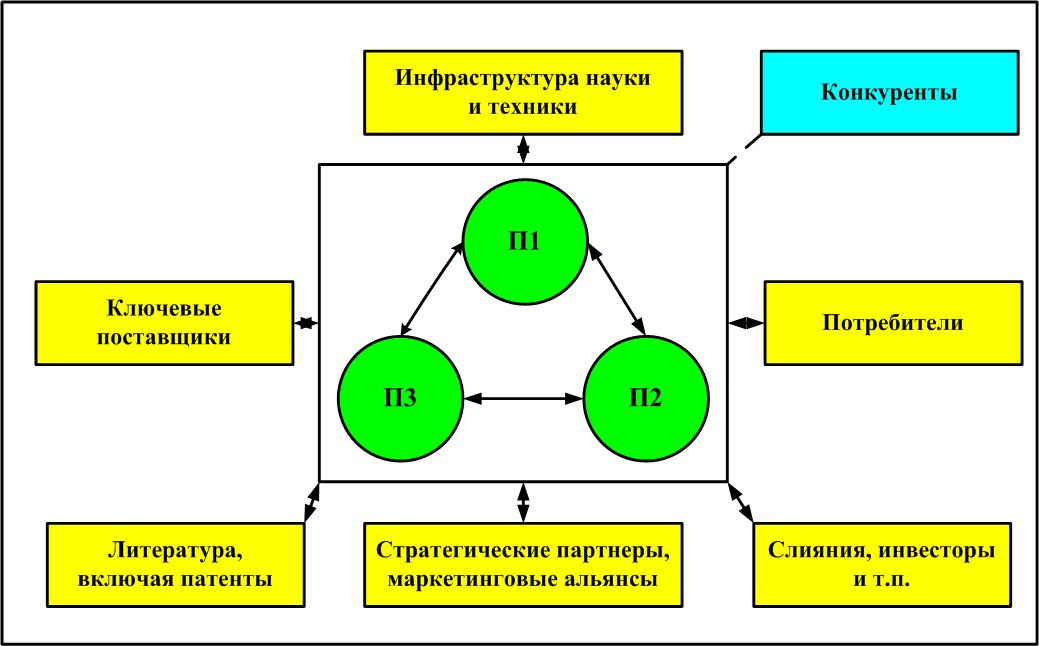

Считалось, что для того чтобы предприятию быть инновационным, необходимо не только объединять различные подразделения предприятия вокруг инновационного процесса, но и создавать и укреплять их сетевые взаимодействия с потребителями, поставщиками и другими учреждениями. Это сформировало так называемую «систему инноваций». Появились так называемые «системы инновационных теорий». Основная идея данных теорий заключалась в том, что взаимодействие и обмен знаниями необходимо осуществлять не только между различными подразделениями предприятия, но и с другими «источниками знаний» (предприятия, университеты, исследовательские центры, потребители, поставщики). Фримэн определяет инновационную сеть (innovationnetwork) как «ограниченное число явных связей с предпочтительными партнерами… с целью снижения статической и динамической неуверенности».

Модель интегрированных систем и сетей (G5) представлена на (Слайде 42):

В основу стратегий легло развитие партнерства, совместный маркетинг, переход к «открытым инновациям». Изменился подход к инновационному процессу. Компании пришли к тому, что для создания инноваций необходимо объединять не только различные подразделения, задействованные в процессе, но и создавать и укреплять их сетевые взаимодействия с потребителями, поставщиками, исследовательскими лабораториями, университетами и другими учреждениями. Также этому периоду характерно широкое использование экспертных систем, имитационного моделирования, интегрированных систем гибкого производства и автоматизированного проектирования.

Доджсон и Росвелл так описали эту модель инноваций: определенные преобразования в управленческой, организационной и технологической сферах позволяют предприятию изменять скорость изменений и эффективность инноваций. Они выделили основные стратегические элементы и особенности пятой модели инноваций (G5), представленной в таблице на (Слайде 43):

В пятом поколении моделей инновационного процесса особое внимание уделяется использованию электронных инструментов – информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для укрепления внутренних и внешних связей предприятия; связей между различными подразделениями предприятия, межфирменных связей и связей с другими учреждениями. Обмен информацией был ключевым моментом в инновационном процессе. ИКТ являются необходимым элементом данных моделей, поскольку данные и информация являются ключевым фактором инновационного процесса.

Важность информации и данных в инновационном процессе привела к появлению большого числа IT-решений, которые облегчают хранение и обмен информации. Однако вскоре стало очевидно, что информация и данные были только одним из множества элементов, необходимых в инновационном процессе, и что конкурентоспособное преимущество базируется, в основном, на других элементах – на не явных, скрытых знаниях, которые стали основой для нового поколения моделей инновационного процесса, основанных на знаниях и обучении.

Как отмечали Карлссон и Станкевич, предприятия отличаются друг от друга информацией, которой они располагают, интенсивностью использования знания, которым они располагают, как они используют эти знания, увеличивают их, а также тем, как они обучаются. Более инновационными предприятиями и, следовательно, более конкурентоспособными являются те, которые способны создавать, поддерживать и использовать их знания самым эффективным образом. Отсюда вывод, предприятия отличаются тем, какие знания они имеют и каким образом они их используют.

Особый акцент в данных моделях сделан на скрытые знания и, следовательно, на механизмы, которые позволят увеличить данный вид знаний. Скрытые знания – это персональные знания, неразрывно связанные с индивидуальным опытом.

Инновационный процесс продолжает оставаться сетевыми интегрированным процессом, но больше внимания уделяется механизмам, позволяющим создавать, распространять и использовать все типы знания в отличие от предыдущей модели, где обмен данных через ИКТ был ключевым моментом.

В конце 1990-х гг. появился и начал увеличиваться интерес к быстрому обучению как главному источнику знаний и, следовательно, главному источнику конкурентоспособного преимущества предприятия. Чем быстрее предприятие способно обучаться, тем оно считается более инновационным, тем быстрее оно способно реагировать на рыночные изменения с инновационными продуктами и услугами. Таким образом, все, что связано со стратегическим обучением, является частью того, что можно назвать шестой моделью инновационного процесса (Слайд 44):

До 1980-х годов технологиям и технологическому менеджменту уделялось недостаточное внимание при разработке и осуществлении стратегии компании. В 1985 г. профессора Гарвардского университета Абернати и Кларк оспорили мнение Шумпетера о «созидательном разрушении» инноваций, утверждая, что, несмотря на необходимость изменений, которую несут в себе технологические инновации, эти изменения не всегда обладают разрушительным характером. В основе выводов авторов лежит концепция «transilience» – способность инноваций влиять на производство и маркетинг. Термин «transilience», введенный Абернати и Кларком, представляет собой комбинацию слов «transient», что обозначает «переходный», и «resilience» – «сопротивление», отражает влияние различных инновационных продуктов на конкурентную ситуацию в определенной отрасли.

В своем исследовании Абернати и Кларк провели анализ американской автомобильной промышленности с 1924 по 1949 годы, и это позволило им заключить, что в то время как радикальные инновации могут быть разрушительными и приводить к устареванию существующие компетенции компании, инкрементальные5 инновации их сохраняют и укрепляют. В результате работы авторы создали метод анализа текущей стратегии компании, планирования будущей стратегии и обеспечения контроля над организационными изменениями.

Метод получил название transilience maps. Графически transilience maps представлены в виде матрицы размером 2х2 (Слайд 45):

Внедрение и разработка инноваций непосредственно влияет на рыночные возможности предприятия в форме их сохранения или разрушения. В зависимости от этого классификация инноваций предполагает три типа новшеств: регулярные, архитектурные и нишесоздающие.

Регулярные инновации закрепляют продуктово-технологические возможности предприятия и, как следствие, рыночные связи.

Архитектурные инновации приводят к моральному устареванию существующих технологий и процессов, а также бизнес-связей.

Нишесоздающие инновации разрушают существующие рыночные связи при сохранении продуктов, технологий и процессов. Данные инновации открывают новую рыночную нишу для предприятия в отношении потребителей.

Transilience maps показывают возможности инноваций повлиять на существующие ресурсы компании, навыки и знания относительно двух различных направлений. Первое направление сосредоточено на том, как организованы новые технологии и производственная деятельность, а второе направление связано с рассмотрением деятельности, требуемой от компании для обслуживания новых рынков и клиентов.

На слайде инновации разделены на четыре группы или сектора в зависимости от того, сохраняют или разрушают они рынок, приводят к устареванию или нет существующие технологии. Каждая группа несет различное воздействие на конкурентоспособность и требует различные организационные и управленческие навыки.

В первом секторе представлены революционные инновации – инновации, которые приводят к устареванию существующих технологий и производственных возможностей, но все еще предназначенные для существующих рынков и клиентов. Не все инновации, попадающие в группу «революционные», дают значительные конкурентные преимущества. Одни из них не отвечают потребностям рынка, другие сталкиваются с производственными проблемами.

Среди революционных инноваций преобладают инновации «технологического толчка». Для изменения правил игры и завоевания конкурентной позиции необходимы инвестиции в создание новых технологий совместно с агрессивной маркетинговой позицией.

Во втором секторе представлены регулярные инновации.

К регулярным инновациям относятся изменения, основанные на существующих технологиях и производственных возможностях, которые выводятся на существующие рынки. Эффект этих изменений заключается в укреплении существующих навыков и ресурсов. Регулярные инновации часто не заметны, но могут иметь значительный эффект в совокупности, отражающийся на стоимости продуктов и производительности.

Ключевым фактором для менеджмента является методичное планирование и последовательность действий. Основной целью является достижение объемов производства для экономии от масштаба, снижающей затраты и улучшение продуктов. Регулярные инновации должны быть направлены на повышение качества, улучшение характеристик продуктов и устранение узких мест в производственном процессе.

Третий сектор предназначен для создания «ниши».

Обычно для создания «ниши» используются легкодоступные технологии. Возможность открытия новых рынков на основе существующих технологий является центральной для этого типа инноваций, они несут эффект сохранения и укрепления существующих производственных и технических систем. В некоторых случаях создание ниши связано с поистине тривиальными изменениями в технологии, что дает незначительный дополнительный вклад в производственный процесс и технические знания. Инновации этого типа могут также быть связаны со значимым внедрением новых продуктов, активной конкуренцией на основе особенностей, технических улучшений, и даже технологические изменений. Но все эти изменения основаны на существующих технологических возможностях и направлены на их адаптацию к новым сегментам рынка.

Здесь необходимым навыком является оценка возможностей нового рынка. Менеджеры должны учится использовать быстро появляющиеся возможности для того чтобы оставаться впереди конкурентов и стремиться получать максимум прибыли. Производство должно быть быстрым, реагирующим, обеспечивающим своевременную доставку и должно иметь достаточный потенциал для быстрого перестроения.

Четвертый сектор – архитектурные инновации.

В основе архитектурных инноваций лежит использование новых концепций в технологиях для создания новых рынков. Новые технологии, которые отличаются от существующих производственных систем и, в свою очередь, открывают новые выходы на рынки и потребителей, характерны как для создания новых отраслей индустрии, так и для реформации старых. Инновации этой группы определяют основные конфигурации продукта и процесса, и устанавливают технические и рыночные правила, которые определяют дальнейшее развитие. По сути, они определяют архитектуру промышленности, широкие рамки, в которых конкуренция возникает и развивается.

Руководство должно постоянно отслеживать развитие технологий и неудовлетворенные потребности рынка. Это требует творческого подхода и предвидение рисков. В сочетании с личным опытом, возможность увидеть применение технологии в новом имеет решающее значение.

В 1985 году Стефаном Клайном была предложена более сложная модель инновационного процесса – «цепная модель». Модель получила дальнейшее развитие в работе Стефана Клайна и Натана Розенберга, вышедшей в 1986 году. Особенность этой модели состоит в выделении пяти взаимосвязанных цепей инновационного процесса, описывающих различные источники инноваций и связанные с ними входы знаний на всем протяжении процесса.

В своей работе Клайн и Розенберг обращают внимание на то, что создание инновации по своей природе является сложным, неясным, беспорядочным процессом, и поэтому гладкие, четко структурированные линейные модели искажают смысл инновационного процесса. Движущими силами инноваций авторы считают «силы рынка» и силы научно-технического прогресса. Взаимодействие этих сил в процессе создания инновации трудно предугадать и формализовать. Тем не менее, авторы считают силы рынка ведущими при создании инновационного продукта, ссылаясь на данные патентного ведомства США: большинство зарегистрированных изобретений никогда не находят коммерческого применения, в то время как среди 1800 успешных инноваций почти три четверти были инициированы отталкиваясь от потребностей рынка. Исходя из этого положения, отправной точкой модели являются потребности рынка.

Также авторы считают, что инновационный процесс не всегда включает в себя этап научных исследований. В подтверждение своих слов они приводят пример создания велосипеда. До сих пор нет научного объяснения стабильности конструкции при езде, однако отсутствие научного обоснования не помешало созданию инновации.

Еще одним недостатком линейной модели является отсутствие обратной связи. Процесс создания нового продукта итерационный, требующий взаимодействия между участниками процесса на разных этапах. Наличие многочисленных обратных связей также отражено в цепной модели, представленной на (Слайде 46):

Схема цепной модели включает в себя:

центральную цепь инновационного процесса (С);

итеративную обратную связь внутри компании (f);

обратную связь рынка (F);

научные открытия, приводящие к радикальным инновациям (D);

вклад в инновационный процесс уже существующих или новых знаний (K);

исследования для создания нового знания (R);

инновации, которые вносят вклад непосредственно в научные исследования (I).

Центральная (первая) цепь инновационного процесса, обозначенная стрелками, отмеченными символом C, описывает непосредственно инновационный процесс, который разделен на пять стадий. Начинается инновационный процесс с определения потребности на потенциальном рынке. На следующей стадии создается изобретение и/или аналитический проект нового процесса или услуги. На третьей стадии происходит детальное проектирование и испытание нового продукта или процесса. На четвертой стадии проект окончательно корректируется и попадает в полномасштабное производство. И заканчивается инновационный процесс выводом инновации на рынок.

Вторая цепь инновационного процесса отражает обратные связи на протяжении центральной цепи. Она включает в себя в петли обратной связи, идущие от потребителей или будущих пользователей инновации – стрелки отмеченные символом F, а также связи, возникающие внутри компании между различными подразделениями, они обозначены символом f. Эти связи характеризуют непрерывную деятельность на различных стадиях инновационного процесса, или источники инноваций, относящиеся к обучению на собственном опыте.

Третья цепь, обозначенная символом D, характеризует взаимосвязь между инновационным процессом и фундаментальными исследованиями. Она иллюстрирует создание, открытие, проверку, реорганизацию и распространение знаний.

Четвертая цепь, обозначенная символом K, показывает очередность обращения к знаниям. При поиске источников инноваций в первую очередь принято обращаться к существующим знаниям (стрелка «1»), если же существующие знания не дают возможности решить проблемы, возникающие на протяжении центральной цепи инновационного процесса, то происходит обращение за новыми знаниями к фундаментальным исследованиям (стрелки «2» и «3»).

Пятая цепь инноваций, обозначенная символом I, отражает возможности, открываемые инновациями для прогресса научного знания. Это можно проиллюстрировать развитием более быстрых микропроцессоров или медицинских инструментов, необходимых для выполнения специфических фундаментальных исследований.

Достоинством цепной модели является описание многообразия источников инноваций, к которым отнесены:

результаты научных исследований (открывающие новые знания);

потребности рынка;

существующие знания (внешние для компании);

знания, полученные в процессе обучения на собственном опыте.

Модель инновационного процесса «Ворота» представляет собой четко структурированный процесс разработки нового продукта (Слайд 47):

Наибольшее влияние на подход к разработке новых продуктов в Западных компаниях оказала концепция, разработанная в NASA в 60-х годах ХХ века, позволяющая упростить менеджмент больших сложных проектов оборонного заказа. Первая версия этой концепции называлась «Фазовое планирование проекта» и описывала последовательный подход, состоящий из четырех фаз: предварительный анализ (фаза А), определение (фаза В), проектирование (фаза С), выполнение работ (фаза D). Многие исследователи развивали эту концепцию. Одной из наиболее известных работ является модель «Ворота», предложенная канадским профессором Робертом Купером в 1986 году. Модель описывает процесс разработки нового продукта, в основе которого лежит сложная система, состоящая из последовательных этапов и вех «ворот» проекта. Основное внимание в модели уделяется процессу принятия решения. Инновационный процесс рассматривается как линейный, без возможности возврата на предыдущие этапы, но каждый этап представляет собой набор параллельных действий, выполняемых междисциплинарными командами.

В основе модели «Ворота» лежит исследование 60 проектов создания продуктовых инноваций, успешно реализованных в первой половине 1980-х годов на североамериканских промышленных предприятиях. В это время американские компании были вынуждены с одой стороны сокращать издержки на производство из-за процессов стагфляции, вызванных мировым экономическим кризисом. С другой стороны необходимо было сокращать время на разработку новых товаров и ускорять их вывод на рынок, так как быстро растущие японские компании теснили их на американском рынке.

Модель «Ворота» представляет создание инновации как четко определенный процесс. Целью модели является повышение качества процесса, путем разбиения его на последовательные фазы, которые при необходимости корректируются. В результате новый продукт попадает на рынок раньше за счет устранения ненужных мероприятий. Основной задачей на ранних этапах является увеличение шансов того, что продукт будет иметь коммерческий успех.

Основные элементы модели – это этапы или периоды, когда выполняется работа, преимущественно междисциплинарными командами, и «ворота», которые представляют собой определенный набор результатов или критериев, определяющих качество выполнения работы и служащих «пропускными пунктами» между этапами проекта. На рисунке этапы изображены прямоугольниками, а «ворота» ромбами. На выходе «ворот» принимается одно из следующих решений:

перейти к следующему этапу;

закрыть проект;

отложить проект;

повторить текущий этап.

Перед началом следующего этапа утверждается план на этап, и определяются дата следующего собрания «ворот» и результаты, которые должны быть достигнуты.

Каждый последующий этап в процессе от идеи к выведению товара на рынок требует все больше затрат, поэтому между этапами ставятся жесткие критерии оценки, препятствующие переходу проекта на следующий этап. Высокие риски перехода проекта с одного этапа на другой, снижают риск конечной инновации.

Модель «Ворота» в зависимости от компании может включать от четырех до семи этапов. Купер выделил пять этапов (ворот).

Первые ворота:

выбирается идея для последующей разработки;

принимается первое решение о выделении ресурсов;

формируется стратегия;

устанавливается несколько качественных критериев оценки;

оцениваются возможности технической реализации, конкурентные преимущества, привлекательные возможности;

проводится обзор необходимых работ.

Вторые ворота:

выделяются значительные ресурсы;

проводится более тщательный анализ конкурентов, преимуществ продукта, возможностей получения доходов, детальное рассмотрение необходимых работ;

формируется бизнес проекта (разрабатывается проект, оценивается его привлекательность, проводятся исследования нужд и пожеланий клиентов, анализ конкурентной среды, техническая и производственная экспертиза, детальный финансовый анализ, обеспечивается защита интеллектуальной собственности, проводится патентование).

По окончанию этапа должны быть представлены следующие результаты: определение концепции продукта и проекта, определение критериев оценки проекта и его план.

Третьи ворота – это последняя возможность закрыть проект перед серьезными вложениями, утверждается спецификация продукта. Критерии для прохождения проекта на следующий этап очень четкие, строгие, жесткие. Проводится повторный детальный анализ необходимых работ, финансовый анализ и анализ рисков. Происходит разработка – планы преобразуются в конкретные результаты. На этом этапе создается опытный образец, составляются производственные и операционные планы, а также плана выведения товара на рынок.

Четвертые ворота – проводится повторная проверка привлекательности проекта, спецификации продукта и ожидаемых результатов, тестирование всего проекта: оценивается качество продукта и процесса его производства, восприятие нового продукта потребителями и финансовые достоинства проекта.

Пятые ворота – проект проверяется на соответствие установленным срокам, производственным и маркетинговым планам. Оценивается финансовая жизнеспособность. Производится полная коммерциализация продукта: начинается его промышленное производство и выход товара на рынок.

Заключительная фаза – многие компании через 6 – 18 месяцев после начала выпуска возвращаются к проекту для получения обратной связи с целью внесения корректировок и улучшения процесса разработки.

Модель Купера дает набор инструментов, позволяющих управлять и оптимизировать процесс разработки нового продукта. В основе модели лежит предположение, что компания нуждается в эффективных средствах достижения своих целей в значительно большей степени, чем в получении новых идей. Инновационный потенциал компании увеличивается за счет повышения внимания к процессам создания инновации. Недостаток модели заключается в отсутствии возможность возвращаться на предыдущие этапы.

Модель «Воронка» разработана Стивеном Уйлрайтом и Кимом Кларком в1992 году (Слайд 48):

Модель представляет создание инновации как процесс преобразования идеи от концепции к реальному продукту, удовлетворяющему потребности рынка. Основное внимание в модели уделяется процессу поиска и отбора идей. На вход модели поступает большое количество идей, которые постепенно обрабатываются и оцениваются, таким образом, что для дальнейшей разработки проекта доходят наиболее перспективные идеи. Графически этот процесс изображается как сходящаяся воронка.

При управлении «Воронкой» должны быть решены три основные задачи.

Первая задача состоит в максимальном расширении входа воронки. Для этого необходимо увеличивать базу знаний компании и расширять возможности доступа к различным источникам информации с целью увеличения количества идей для создания новых продуктов и процессов.

Вторая задача состоит в необходимости сужения «горлышка воронки», т.е. выбора наиболее привлекательных идей. Это необходимо для того, чтобы сосредоточить ограниченные ресурсы на наиболее успешных проектах.

И на последних стадиях проекта важной задачей стоит максимизация стоимости интеллектуального капитала копании. Это достигается посредством применения инновации более чем к одному продукту, а также распространению патентов и лицензий.

Циклическая модель инновационного процесса, разработанная профессором Гуусом Беркхоутом в 1990-е годы и опубликованная 2000 году, показывает, что успешное выведение на рынок нового продукта или услуги является нелинейным процессом, включающим в себя множество циклических междисциплинарных взаимодействий между участниками процесса (Слайд 49):

Циклическая модель согласовывает модель «технологического толчка» с моделью «вытягивания спросом». Представленная на слайде, циклическая модель описывает инновационный процесс как замкнутый цикл изменений научных знаний, технологических и технических возможностей, промышленного дизайна и производства, а также изменений на рынках.

Модель представляет собой замкнутый цикл, включающий в себя четыре узла изменений, объединенных четырьмя взаимодействующими циклами. Совместно они представляют основу сложного, пересекающего границы традиционных компаний инновационного процесса, соответствующего современной модели открытых инноваций.

В цикле технических знаний взаимодействие происходит в процессе создания и развития новых технологий, что требует новых знаний в различных областях науки: механике, физике, химии, биологии, информатике. Таким образом, технологические исследования – междисциплинарная деятельность.

Процессы взаимодействия инженерного цикла связаны с созданием нового продукта, что требует от различных технологических областей разработки методов и инструментов для создания нового дизайна и способов производства.

Технологический и инженерный цикл объединяет необходимость в проведении исследований в области технологий.

Маркетинговый цикл – развитие новых рынков, что требует от продуктов удовлетворения потребностей общества. В настоящее время продукты все больше сопровождаются дополнительными услугами, а создаваемые технологически сложные продукты требуют все больше дополнительных услуг, поэтому инновации все чаще представляют собой комбинацию продукт-услуга. Создание продукта объединяет маркетинговый и инженерный циклы.

Поскольку инновационный процесс представлен замкнутым циклом, то нельзя сказать, что стоит в начале, а что в конце процесса: наука или рынок. Инновационный процесс может начаться в любом месте в любое время. Изменения, происходящие в одном узле, влекут за собой изменения во всем цикле.