- •1. Шахта, шахтное поле. Размеры шахтных полей. Производительная мощность. Срок службы шахты

- •2. Запасы пи. Их классификация.

- •3. Стадии разработки месторождений и их характеристика

- •4. Деление шахтного поля на части

- •5. Деление шахтопластов на части

- •6. Классификация способов и схем вскрытия

- •7. Вскрытие одиночных пластов пологого и наклонного залегания

- •8. Комбинированная схема вскрытия пластов без сооружения транспортного горизонта

- •9. Комбинированная схема вскрытия пластов с капитальным квершлагом и проветриванием уклонной части через воздухоподающий ствол

- •10. Вскрытие пластов вертикальными стволами с погоризонтными квершлагами

- •11. Вскрытие вертикальными стволами с этажными квершлагами

- •12. Комбинированное вскрытие пластов стволами и капитальным квершлагом

- •13. Вскрытие штольнями

- •14. Индивидуальная подготовка пластов на транспортном горизонте (пластовая и полевая)

- •15. Групповая подготовка пластов на транспортном горизонте на пологом и наклонном падении

- •16. Околоствольные дворы

- •17. Техкомплекс

- •18. Система разработки длинными столбами по простиранию с оставлением межлавных целиков на пологих и наклонных пластах

- •19. Система разработки длинными столбами по простиранию с выемкой межлавных целиков на пологих и наклонных пластах

- •20. Система разработки длинными столбами по простиранию с сохранением штрека для повторного использования на пологих и наклонных пластах

- •21. Система разработки длинными столбами по простиранию с проведением выемочных штреков в присечку на пологих и наклонных пластах

- •22. Организация работ в комплексно-механизированном очистном забое. Планограмма работ. Технологические схемы работы забоя.

- •23. Охрана и поддержание горных выработок в выемочном участке

- •24. Технология монтажных и демонтажных работ

- •25. Определение нагрузки на очистной забой

- •26. Горное предприятие. Виды г.П.

- •27. Этапы разработки угольных месторождений

- •28. Нарушения залегания пород.

- •29. Элементы залегания угольных пластов (мощность, угол падения, простирание)

- •32. Газоносность угольных пластов

- •33. Вертикальные горные выработки.

- •34. Горизонтальные горные выработки.

- •35. Наклонные горные выработки.

- •36. Основные и вспомогательные процессы при ведении горных выработок. Цикличность

- •37. Основные физико-механические свойства горных пород

- •38. Осн. Параметры взрывных работ при ведении горн. Выработок. Части паспорта бвр

- •39. Анкерная крепь. Расчеты

- •40. Рамная крепь. Расчеты

- •41. Классификация гдя

- •42. Классификация пластов по удароопасности

- •43. Сущность региональных профилактических мер борьбы с горными ударами

- •44. Формы выделения метана в горные выработки

- •45.Дегазация и критерии оценки ее эффективности

- •46. Сущность локальных мер борьбы с горными ударами

- •47. Предотвращение горных ударов методом регионального увлажнение угольного массива

- •48. Предотвращение горных ударов методом глубинного увлажнения

- •49. Предотвращение внезапных выбросов торпедированием

- •50. Предотвращение внезапных выбросов методом гидрорыхления

- •51. Схема предварительной дегазации выемочных участков

- •52. Начальное напряженное состояние массивов горных пород (по Гейму и Диннику)

- •53. Тектоническое напряжение в земной коре

- •54. Прочностные свойства горных пород

- •55. Напряженное состояние в массиве вокруг очистной горной выработки

- •56. Деформационные свойства горных пород

- •57. Динамические явления в массивах горных пород

- •58. Реологические свойства горных пород

- •59. Полная диаграмма деформирования горных пород

- •61. Сдвижение горных пород и земной поверхности при очистной выемке

- •62. Руда, пустая порода, рудная и горная масса

- •63. Формы залегания рудных месторождений

- •64. Причины потерь и разубоживания руды. Показатели оценки потерь и разубоживания

- •65. Схема многоступенчатого способа вскрытия рудничных полей

- •66. Ортовая система подготовки откаточных горизонтов на рудниках

- •67. Штрековая система подготовки откаточных горизонтов на рудниках

- •68. Способы отбойки руды в блоках на рудниках

- •69. Способы доставки руды в блоках на рудниках

- •70. Система разработки с отбойкой руды из магазинов, условия применения

- •71. Система разработки подэтажного обрушений, условия применения

- •72. Этапы проектирования горных предприятий

- •73. Обоснование инвестиций в строительство (новое, расширение, реконструкция, перевооружение, поддержание мощности, закрытие)

- •74. Тэо (проект) строительства горного предприятия

- •75. Информационное обеспечение проектирования горных предприятий

- •76. Поэтапный подход к проектированию Этапы проектирования, глубина прогнозирования, «долгожитие» основных элементов технологических схем шахт

- •77. Последовательность составления проекта шахты

- •78. Обоснование и расчет проектной мощности шахты

- •79. Показатели эффективности проектных решений и работы шахт

- •80. Основные принципы автоматизированного проектирования (сапр) шахт

- •81. Интегральная оценка качества проектных решений

- •82. Трудности разработки мощных пластов

- •83. Мероприятия для предотвращения отжима угля в очистных забоях мощных пластов

- •84. Причины возникновения «куполов» при отработке мощных крутых пластов по восстанию и меры по предотвращению их образования

- •85. Виды крепей при разработке мощных крутых пластов

- •86. Условия для применения полной закладки при разработке мощных пластов и основные условия закладки

- •87. Основные требования к закладочным материалам, петрографический и гранулометрический составы

- •88. Гидравлический способ закладки: преимущества и недостатки

- •89. Сущность, условия применения столбовых систем разработки мощных пластов

- •9 0. Порядок и очередность выпуска угля подкровельной толщи в системе разработки с выпуском

- •91. Принцип деления мощных пластов на слои

- •1. Система разработки наклонными слоями

- •2. Системы разработки горизонтальными слоями

- •92. Принципиальное устройство поршневых и центробежных насосов

- •93. Принципиальное устройство осевых и центробежных насосов

- •94. Подъемные установки: назначение, классификация, достоинства и недостатки

- •95. Классификация транспортных машин

- •96. Типажный ряд шахтных ленточных конвейеров и их параметры

- •98. Оборотные средства горного предприятия

- •99. Полная, производственная и участковая себестоимость добычи 1 т угля

- •100. Элементы затрат в себестоимости 1 т угля

- •101. Прибыль и рентабельность угольной шахты

- •102. Классификация и структура основных производственных фондов горного предприятия

- •104. Бурильные машины вращательного бурения шпуров

- •105. Проходческие комбайны

- •106. Погрузочные машины

- •107. Очистные комбайны

- •108. Государственный учет минерально-сырьевой базы рф

- •109. Государственная система лицензирования

- •110. Платежи при пользовании недрами

- •111. Порядок предоставления права пользования участком недр по совмещенной лицензии

- •112. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства в сфере недропользования

45.Дегазация и критерии оценки ее эффективности

Дегазация шахт – совокупность мероприятий, направленных на извлечение и улавливание метана, выделяющегося из различных источников с изолированным отводом его на поверхность (каптаж), а также предусматривающих физическое или химическое связывание метана до поступления его в горные выработки.

Существующие способы дегазации по принципу воздействия на метаноносную толщу разделены на три группы: физический принцип, физико-химический и биохимический. В пределах каждой группы способы дегазации отличаются методом воздействия на метаноносные угольные пласты и породы.

Физический принцип дегазации характеризуется тем, что изменение физико-механических свойств угля и пород вызывается приложением механической энергии. Наибольшее воздействие достигается подработкой и надработкой угленосной толщи, приводящей к повышению газопроницаемости угольных пластов и вмещающих пород. На использовании этого принципа построены основные способы дегазации угольных пластов и пород. К физическому принципу дегазации отнесены способы дегазации, в которых используется эффект частичной разгрузки от горного давления под влиянием горной выработки или скважины. После выемки угольного пласта образуется выработанное пространство, заполненное обрушившимися породами или закладочным материалом, и являющееся вторичным источником газовыделения. Способы дегазации выработанных пространств основаны на физическом принципе. Для повышения газопроницаемости угольных пластов и вмещающих пород может использоваться энергия давления воды.

При физико-химическом воздействии на угольный пласт активизация газовыделения из скважин достигается путем повышения газопроницаемости пласта или блокирования газопроводящих каналов в пласте с повышением остаточной газоносности угля, выдаваемого из шахты. Способы дегазации, основанные на этом принципе, еще не нашли промышленного применения.

При биохимическом принципе дегазации в дегазируемый массив угля вносятся окисляющие метан микроорганизмы с питательной средой.

Из принципиально возможных способов дегазации, не охваченных указанной классификацией и требующих поисковых разработок, следует указать способы, основанные на применении разрушающего действия обычных ВВ и специальных методов взрывания (например, электрогидравлическое), а также основанные на тепловом воздействии на угольные пласты.

При проведении вертикальных выработок (стволов, шурфов, гезенков) дегазация осуществляется скважинами, пробуренными с поверхности или из камер. Скважины располагаются параллельно выработке на расстоянии 2,5÷3 м от ее стенок. Расстояние между забоями скважин 4-5м. Величина неснижаемого опережения скважинами забоя выработки должна быть не менее 10 м. Газоносный угольный пласт или слой газосодержащей породы перебуривается полностью.

При проведении квершлагов дегазация осуществляется скважинами, пробуренными из камер. Бурение скважин начинают до подхода забоя квершлага к угольному пласту или газосодержащему слою породы не ближе 5 м.

Н аправление

бурения и количество скважин выбираются

так, чтобы скважины пересекали газоносный

слой или пласт по окружности, диаметр

которой равен удвоенной ширине выработки.

аправление

бурения и количество скважин выбираются

так, чтобы скважины пересекали газоносный

слой или пласт по окружности, диаметр

которой равен удвоенной ширине выработки.

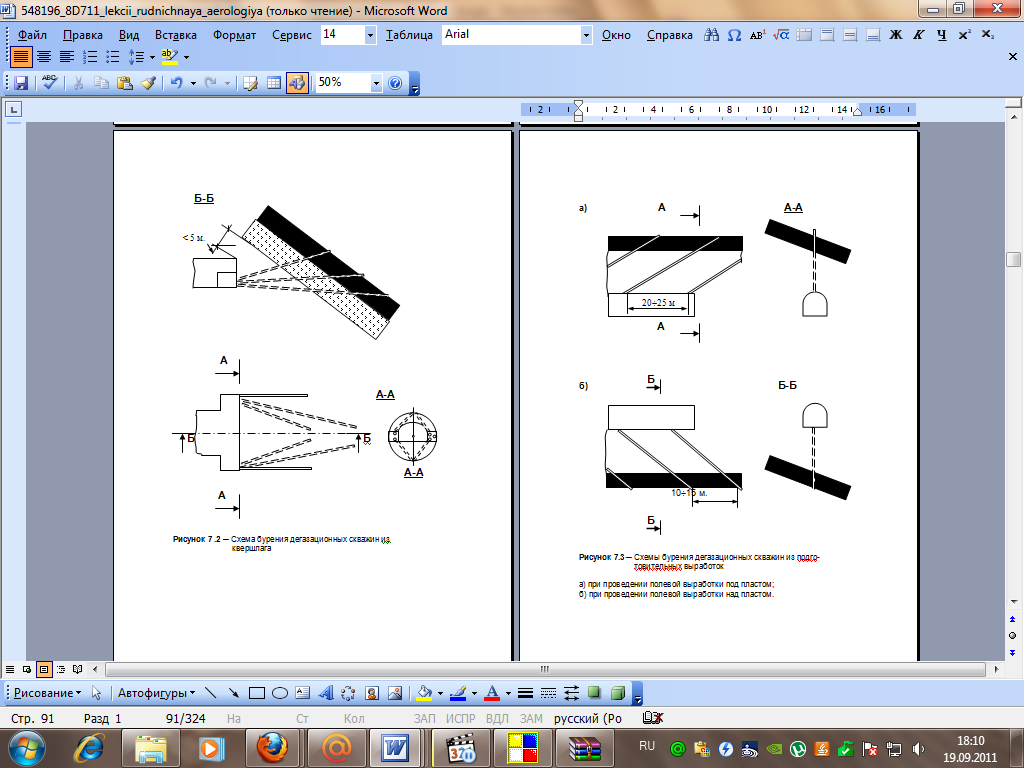

При проведении полевых выработок вблизи метаноносных угольных пластов и пород скважины располагаются по схеме, приведенной на рис. 7.2 и 7.3. Бурение и оборудование скважин должно быть завершено до начала разгрузки сближенного пласта.

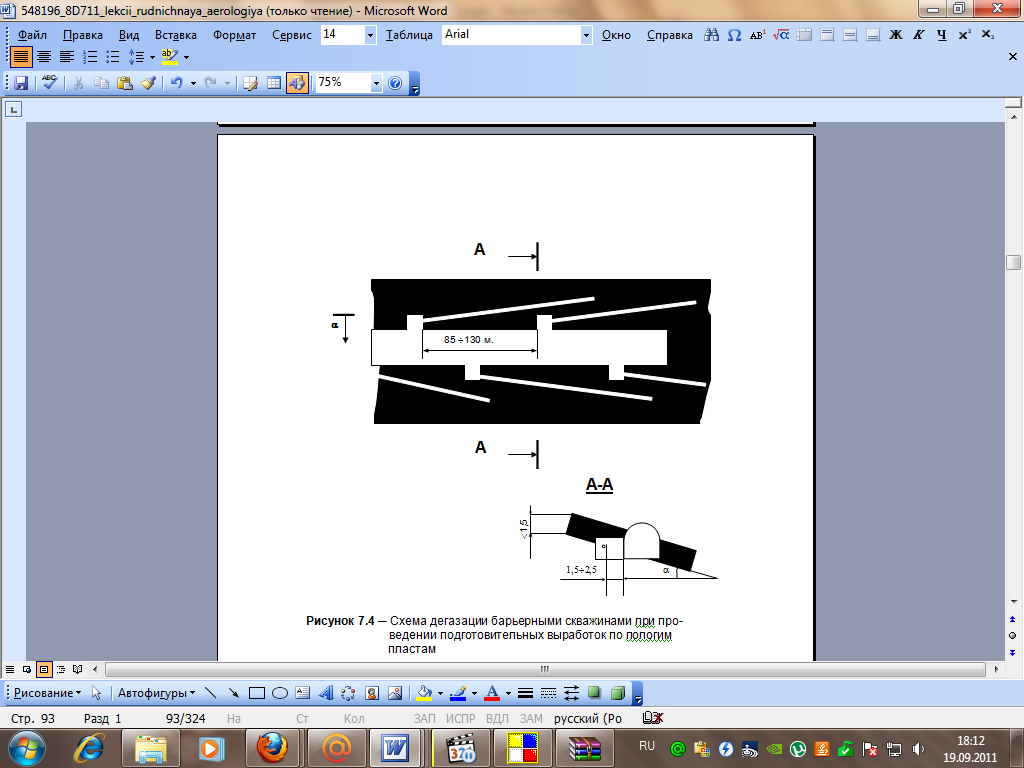

В тех случаях, когда не представляется

возможности осуществить предварительную

дегазацию угольного массива, во время

проведения выработки производят бурение

барьерных скважин (рис. 7.4).

тех случаях, когда не представляется

возможности осуществить предварительную

дегазацию угольного массива, во время

проведения выработки производят бурение

барьерных скважин (рис. 7.4).

Дегазация разрабатываемых угольных пластов скважинами, пробуренными из подготовительных выработок, осуществляется при подготовке пластов к выемке. Этот способ дегазации применяется как при столбовых, так и при сплошных системах разработки, если в последнем случае имеется достаточное опережение подготовительной выработки относительно лавы.

При дегазации разрабатываемых пластов скважинами, пробуренными из выработок, скважины бурятся в плоскости пласта по восстанию, простиранию, падению или под углом к линии простирания, а также их сочетания или через породную толщу вкрест простирания пласта.

Схемы дегазации с бурением скважин по пласту можно применять при любых значениях мощности и угла падения пласта. Бурение скважин через породную толщу применяется, преимущественно, при отработке крутых мощных пластов.

При длине лавы более 200 м или в случае, когда не удается пробурить скважины на всю ширину столба, применяются схемы дегазации, предусматривающие бурение скважин из двух выработок.

Нисходящие скважины эффективны только при достаточно хорошем их осушении.

Предварительная дегазация пласта должна осуществляться не менее 6 месяцев восходящими (горизонтальными) скважинами и не менее 12 месяцев ─ нисходящими.

Параметры дегазационных скважин рассчитываются в зависимости от условий залегания пласта и расположения горных выработок.

Дегазация с предварительным гидроразрывом пластов применяется на участках с целью повышения эффективности дегазации или сокращения ее сроков до 4 месяцев для восстающих и горизонтальных и до 8 месяцев ─ для нисходящих скважин.

Подземные скважины для гидроразрыва бурят по двум основным схемам: из полевых выработок – при полевой подготовке, по разрабатываемому пласту – при пластовой подготовке. При этом скважины для гидроразрыва можно бурить восстающими, нисходящими или горизонтальными.

В том случае, когда выработка проведена с подрывкой почвы пласта, скважины гидроразрыва целесообразно бурить на пласт с таким расчетом, чтобы устье скважины находилось в породах почвы.

При бурении скважин по пласту их длина должна быть на 30-40 м меньше длины лавы, если дегазация осуществляется только для очистных выработок, и на 10÷20 м меньше длины лавы, если дегазация осуществляется как для очистных, так и для подготовительных выработок. Расстояние между скважинами гидроразрыва определяется опытным путем (обычно 80÷100 м), глубина герметизации должна быть не менее половины расстояния между скважинами гидроразрыва.

Гидроразрыв пласта осуществляется водой, нагнетаемой под давлением не менее 15÷20 МПа (150÷200 кгс/см2). Темп закачки не менее 30÷40 м3/ч.

Эффективность дегазации оценивается коэффициентом дегазации, равным отношению величины снижения газообильности горной выработки за счет дегазации к газообильности выработки без применения дегазации:

![]()

где Кд – коэффициент дегазации, доли ед.; I – метановыделение в выработку без применения дегазации, м3/мин;

I’ – метановыделение в выработку при применении дегазации, м3/мин.