- •Содержание

- •Введение.

- •Исходные данные.

- •Трассирование вариантов.

- •2. Проектирование плана линии.

- •3. Проектирование продольного профиля.

- •4. Расчет стока воды, выбор типов и отверстий малых водопропускных сооружений.

- •Ориентировочное определение размеров отверстия большого моста.

- •6. Определение расходов воды морфометрическим способом.

- •7. Определение расходов воды и соответствующих им уровней заданной вероятности превышения.

- •Установление пределов варьирования отверстием моста на основе общего размыва подмостового русла.

- •Определение глубины местного размыва у опор моста.

- •10. Определение минимальной отметки проектной линии в пределах мостового перехода.

- •11. Проектирование регуляционных сооружений.

- •Список литературы

- •Типовые пролетные строения мостов

- •Железобетонные пролетные строения для железнодорожных мостов

- •Допускаемые (не размывающие) скорости течения потока

- •Значения гидравлической крупности частиц грунта

- •Значения коэффициента формы опоры

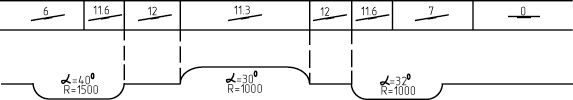

2. Проектирование плана линии.

Укладка плана линии обычно производится в следующем порядке:

Проводятся прямые направления между фиксированными точками (пересечения смежных прямых дают вершины угла поворота ВУ)

С помощью заранее изготовленного прозрачного шаблона, в масштабе карты, для стандартных радиусов R круговых кривых подбирается и наносится кривая, сопрягающая эти прямые.

Используя замер расстояния от заранее нанесенной метки нулевого километра определяется пикетажное значение до вершины угла поворота /ПК ВУ/.

Рассчитывается или определяется по таблицам круговых кривых значения тангенса Т и длины круговой К, после замера транспортиром угла поворота α /точность ±0,5º/:

![]() (2.1)

(2.1)

![]() (2.2)

(2.2)

Подсчитывается пикетажное значение начала круговой кривой:

![]() (2.3)

(2.3)

Определяется пикетажное значение конца круговой кривой:

![]() (2.4)

(2.4)

Отложив значение тангенса Т от вершины угла поворота в обратном направлении, а затем в прямом, находят на плане метки начала и конца круговой кривой.

В соответствии с пикетажными значениями НКК и ККК наносятся ближайшие метки километров.

Все расчёты параметров плана линии ведутся с точностью до 0,01 м и заносятся в ведомость плана линии /Таблица 2.1/.

Таблица 2.1

Ведомость плана линии варианта ……

№ элемента |

Угол поворота |

Радиус R, м |

ПК вершины угла /ву/ |

Тангенс Т, м |

НК начала кривой НКК |

Кривая К, м |

ПК конца кривой ККК |

Длина прямой |

|

право |

лево |

||||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

1 2 3 |

|

|

- 1500 - |

12÷38,46 |

154,35 |

10÷84,11 |

307,62 |

13÷91,73 |

1084,11 - 684,5 |

Проектирование плана линии производится в соответствии с требованиями, которые принимаются на основе заданной полезной длины приёмо-отправочных путей ℓпо и ранее установленной категории проектируемой дороги.

Эти требования касаются выполнения минимальных длин прямых вставок, минимально-допустимых величин радиусов, расположения кривых участков на подходах к большим мостовым переходам.

3. Проектирование продольного профиля.

Одновременно с проектированием плана линии, составляется схематический продольный профиль, образец сетки которого приведен в приложении 1. Для успешного выполнения всего комплекса трассирования новой линии необходимо придерживаться следующей последовательности работ:

1. Кроме плана /карты/ и ведомости плана линии следует предварительно заготовить: сетку схематического профиля, полоску миллиметровой бумаги, с нанесенными в масштабе карты километрами.

2. На полоску бумаги наносят отметки поверхности земли по трассе, включая характерные точки рельефа.

3. На основе полученных отметок поверхности земли /черных отметок/ строится профиль, вертикальный масштаб которого 1:500.

4. С помощью прозрачной линейки наносится предварительно проектный элемент профиля таким образом, чтобы были выполнены следующие требования:

а/ минимум земляных работ; б/ достаточная высота насыпи для размещения водопропускных сооружений; в/ допустимое расположение перелома профиля относительно начала или конца кривой, начала или конца большого моста; д/ допустимость длины элементов профиля; ж/ необходимость смягчения руководящего уклона /если уклон этого элемента равен iр/ на кривых участках.

5. Определяется уклон проведенного элемента профиля и округляется до ближайшего целого.

6. После определения величины уклона i и длины элемента ℓэ вычисляется отметка конца элемента по формуле:

![]() ,

(3.1)

,

(3.1)

где Нн – отметка начала элемента /отметка конца предыдущего элемента/.

7. Уточняется на профиле положение элемента.

8. Вычисляются промежуточные проектные отметки Нi , соответствующие каждой черной отметке, по формуле:

![]() ,

(3.2)

,

(3.2)

где ℓi – расстояние от начала элемента до рассматриваемой точки;

Нн – отметка в начале элемента профиля.

Рассчитываются рабочие отметки – разница между проектными отметками и отметками земли.

Ниже приведены некоторые основные требования проектирования продольного профиля:

а/ продольный профиль в выемках по условию нормального водоотвода проектируется уклонами не менее 2 ‰, площадки допускаются длиной не более 400 м.

б/ в незалесенной местности для предотвращения снежных заносов профиль следует проектировать, преимущественно, насыпями высотой не менее: hн ≥ hсн + d ,

где hсн – расчетная толщина снежного покрова в м;

d =0,75 м – величина возвышения насыпи над расчетной толщиной снежного покрова.

в/ смягчение руководящего уклона ip /рис. 3.1/ производится при совпадении его с кривой. Смягченный уклон iсм определяется по формуле:

![]() ,

(3.3)

,

(3.3)

где iэ(к) – уклон, эквивалентный дополнительному сопротивлению движению поезда в кривых, длиной К:

![]() , (3.4)

, (3.4)

где R – радиус кривой участка, м;

α – угол поворота кривой.

Рис 3.1. Смягчение руководящего уклона в кривых /iр=12‰/.

г/ при алгебраической разности смежных уклонов /∆i>3‰/ перелом профиля должен отстоять от начала или конца кривой на расстоянии:

![]() , (3.5)

, (3.5)

где ℓпер – длина переходной кривой, принимается по табл.6;

Rb – радиус вертикальной кривой [2].