Подготовка керосина

Промышленный керосин содержит природные ПАВ, которые небходимо удалить. Для этого промышленный керосин пропускают через колонку, наполненную силикагелем марки АСК и активированным углем. Если уголь мелкий, то берут 1/10 объема силикагеля, если он крупный, то 1/4 объема.

Предварительно силикагель сушат при 150 °С в течение 2-х часов.

Обработанный таким образом керосин наливают в 1,5-2-литровую делительную воронку, добавляют 25-30 мл концентрированной серной кислоты и энергично встряхивают 5-10 минуг. После отстаивания сливают темную нижнюю массу. Эту операцию продолжают до тех пор, пока кислота не будет иметь светлый желтый цвет.

Далее керосин промывают водой, добавляют 50 мл 10%-ного раствора NaOH для нейтрализации остатков кислоты, встряхивают и сливают водный слой. Полное удаление кислоты или щелочи контролируют индикаторами (фенолфталеин и метилоранж).

Для осушки керосина применяют силикагель, меняя его несколько раз. Хранят подготовленный керосин в темной стеклянной бутылке над прокаленным хлористым кальцием.

Методика проведения экспериментов

Перед началом испытаний для удаления загрязнений из капилляра сталагмометрическую трубку несколько раз промывают хромовой смесью, затем водой, ацетоном (или спиртом) и, наконец, керосином (толуолом).

Испытуемый раствор переносят в стакан, в него опускают сталагмометрическую трубку и с помощью микрометра набирают раствор в поршень. Необходимо следить, чтобы в трубку и шприц не попал воздух.

Медленным поворотом микрометра выдавливают раствор из капилляра и в момент отрыва капли отмечают число делений микрометра. Операцию повторяют 10-15 раз и для расчета принимают среднее значение числа делений микрометра. Среднее значение рассчитывается как среднеарифметическая величина. При ее расчете требуется выявить и отбросить промахи. Для этого рассчитывают среднюю квадратичную ошибку отдельного определения, без использования того измерения, которое проверяется на промах:

S=[(Yi-Ycp)2/(n-1)]1/2

Если (Yi-Ycp)/S ≥4 , проверяемое значение Yi следует отбросить.

Yср – среднее значение, n – число измерений, S - средняя квадратичная погрешность одного измерения. При этом S и Ycp вычисляют без использования того измерения, которое проверяется на промах.

Далее аналогичным образом испытывают другие растворы с иной концентрацией ПАВ. Целесообразно начинать испытания растворов с низким содержанием ПАВ затем переходить к растворам с более высокой концентрацией.

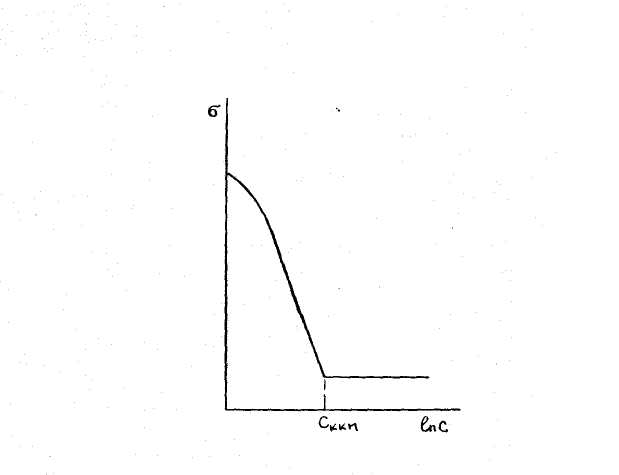

Рис.5.Изотерма адсорбции:

С - концентрация; а - межфазное натяжение

Обработка результатов измерений

По результатам измерений строят кривую в координатах "Межфазное натяжение - логарифм концентрации".

По излому кривой определяют величину ККМ и отмечают величину межфазного натяжения раствора ПАВ при концентрации равной или выше ККМ.

Для определения межфазного натяжения растворов ПАВ, растворимых в воде, керосин (или толуол) выдавливается в водный раствор ПАВ. В этом случае применяется сталагмометр с загнутым кончиком.

Для определения межфазного натяжения ПАВ, не растворимых в воде, вода помещается в шприц и выдавливается в углеводородный раствор ПАВ. При этом используется сталагмометр с прямым кончиком.

При работе с водорастворимыми ПАВ, сильно гидрофобизирующими поверхность сталагмометра, водный раствор ПАВ помещают в шприц и выдавливают в керосин. В этом случае также используется сталагмометр с прямым кончиком.

Лабораторная работа № 6

Оценка нефтевытесняющей способности ПАВ, мицеллярных растворов, вязкоупругих систем и полимеров.

Цель работы - исследование нефтевытеснящих свойств ПАВ, мицеллярных и полимерных растворов на насыпных кернах при различных условиях: температуре, степени минерализации воды, видах ПАВ и полимеров, типах мицеллярных растворов.

Сущность метода. Данный экспресс-метод определения нефтевытесняющей способности позволяет провести сравнительную оценку эффективности различных химических составов, включающих ПАВ, в качестве нефтевытеснящих агентов при различных условиях фильтрации. Сущность метода заключается в пропускании через термостатируемый насыпной песчаный керн, насыщенный водой и нефтью, определенных объемов соответствующих химических составов при приблизительно постоянном остаточном давлении (водоструйный или вакуумный насос) и определении количества вытесненной химическими реагентами нефти по сравнению с вытесненной водой.

Аппаратура и реактивы

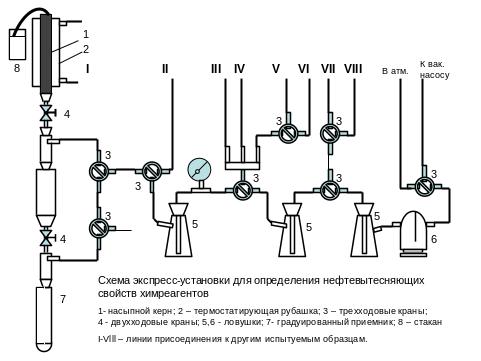

1.Установка для определения нефтевытесняющих свойств различных химических реагентов (рис. 5.1).

2.Цилиндры мерные емкостью 50 ил на шлифе ø 14 мм.

3.Вакуумметр образцовый.

4.Колба Бунзена емкостью 250 мл.

5.Стеклянный водоструйный насос или вакуум-насос другого типа.

6.Термостат.

7.Пипетки с делениями емкостью 5, 10, 25, 50 мл.

8.Секундомер с ценой деления 0,2 с.

9.Пробирки с делениями емкостью 20, 25 мл на шлифе ø 14 мм.

10. Безводная нефть или модельная смесь углеводородов.

11.Толуол.

12.Ацетон.

13.Соляная кислота (конц.).

14.Вода различной степени минерализации.

15.Образцы мицеллярных растворов или ПАВ.

16.Водные растворы полиакриламида.

17.Песок для приготовления насыпных кернов.

В качестве нефтевытеснящих агентов можно использовать ионогенные и неионогенные ПАВ по выбору преподавателя в виде водных растворов с концентрацией ПАВ 0,01-0,1% масс.

Водные растворы полиакриламида промышленных марок, используемые как собственно для нефтевытеснения, так и в качестве буферной жидкости между раствором ПАВ и вытесняющей водой; готовятся предварительно по методике, приведенной в лабораторной работе 1.1, с различной концентрацией полимера (0,01±0,05%мас.).

Таблица 1.

Компоненты |

Варианты состава, % об. |

|||

1 |

2 |

3 |

4 |

|

КГ |

- |

- |

- |

33-35 |

НЧК |

35-37 |

49-50 |

28-30 |

- |

СЖС С10-С12 |

5-6 |

- |

7-8 |

3-5 |

АНП-2 |

- |

6-7 |

- |

- |

Пластовая

вода |

57-60 |

43-45 |

57-62 |

60-69 |

Соляная кислота |

- |

- |

3-5 |

- |

Вязкость этих составов УМРм20 =20-60 мПа.с, плотность = 1150-1160 кг/м3, межфазное натяжение на границе с нефтью Мочалеевского месторождения при 20-25°С составляет (0,7ч0,9)*10-4 мН/м, температура застывания УМР tзаст=(-10)-(-20)oC.

При нагревании УМР до 95°C наблюдается выделение нижнего слоя (до 20% об.), который исчезает (солюбилизируется) при охлаждении до 20-25°С.

Вязкость водных мицелярных растворов м20 =3-7 мПа.с , плотность = 960-980 кг/м3, межфазное натяжение на границе с нефтью Мочалеевского месторождения при 20-25°С составляет (0,03ч1,1)*10-2 мН/м, температура застывания tзаст=-1÷0oC.

Таблица 2.

Состав водных (BMP) и многофазных (MМP) мицеллярных растворов

Компоненты |

Варианты состава ВМР,% об. |

Варианты состава ММР, %об. |

|||||

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

ГНД |

20 |

50 |

- |

- |

- |

20 |

- |

Сульфонол |

- |

- |

- |

- |

6,3 |

- |

- |

Нефтяной сульфонат (ЭВ=390-430) |

- |

- |

8 |

8 |

- |

- |

8 |

Пресная(водопроводная)вода |

79,9-80 |

- |

91,8-92 |

- |

- |

- |

- |

Вода с содержанием солей 2-10 кг/м3 |

- |

78,8 |

- |

91,6-91,7 |

- |

- |

- |

Вода с содержанием солей 10-15 кг/м3 |

- |

- |

- |

- |

- |

78,8 |

91,6-91,7 |

Вода с содержанием солей 110 кг/м3 |

- |

- |

- |

- |

95,1 |

- |

- |

Мочевина или ОП-10 |

0-0,1 |

0,2 |

0-0,2 |

0,3-0,4 |

- |

0,2 |

0,3-0,4 |

ОП-10 |

- |

- |

- |

- |

0,6 |

- |

- |

Проведение опыта

Подготовка искусственных насыпных кернов с остаточной нефтенасыщенностью осуществляется следующий образом.

Песок (Чапаевского месторождения Самарской области) просеиваемся через сито 400 меш., многократно промывается водой, затем сушится при температуре 120-150°С в сушильном шкафу в течение нескольких часов.

В случае работы с полимерными растворами песок промывается соляной кислотой для удаления железа, затем водой до нейтральной реакции промывочных вод.

В качестве керносодержателя используется стеклянная колонка с рубашкой или, если термостатирования не требуется, химическая бюретка с делениями емкость 25-100 мл предварительно тщательно промытая и высушенная. На дно колонки укладывается небольшой комок стекловаты, чтобы песок не вымывался. Затем в колонку набивается предварительно промытый и высушенный песок. Сверху над песком остается 7-10 мл свободного пространства. После набивки керна собирается установка (рис.1).

После отбора установки включается термостат (если необходимо) и вакуумный насос, с помощью системы трехходовых кранов к вакуум-насосу подсоединяются одновременно от 1 до 4-х систем фильтрации. Керн вакуумируется при остаточном давлении 240 мм Hg и термостатируется при заданной температуре в течение 1 часа. Затем керн насыщается пластовой высокоминерализованной водой (минерализация 100-240 г/л) с известной вязкостью в плотностью. Для этого в мерный цилиндр 1 заливается объем воды, примерно равный 1,5-2 поровым объемам керна (Vпор) кернодержатель плотно закрывается пробкой с пропущенным через нее шлангом, другой конец которого опущен в мерный цилиндр 1.

Таким образом моделируются пластовые условия в керне.

Продвижение воды хорошо видно в стеклянных кернодержателях. В момент, когда фронт воды дойдет до низа границы керна, по разности объема воды, взятого на насыщение керна V1 и объема воды, находящегося над керном (в цилиндре 1) V2, определяется поровый объем керна:

Vпор=V1-V2

На стадии насыщения керна водой определяется его проницаемость; она должна составлять 2-5 мкм2.

С этой целью замеряют секундомером время фильтрации τ1 через керн 1 мл воды. Затем керн насыщается нефтью или ее моделью с известной вязкостью и плотностью. Для насыщения берется пипеткой точно измеренное количество нефти в объеме 1,5-2 Vпор (при повышенной температуре до 3 Vпор ), заливается в мерный цилиндр в тот момент, когда в нем еще находится вода так, чтобы в проводящий шланг 2 не попадал воздух. В момент извлечения из мерного цилиндра 1 последних мл нефти в него заливают минерализованную воду, стараясь, чтобы при этом воздух не попал в проводящий шланг 2.

Можно вытеснять нефть обычной (речной, водопроводной) водой, а воду определенной минерализации в количестве ~ Vпор закачивать непосредственно перед введением МР.

На стадии насыщения керна нефтью, когда нефтяной фронт пройдет > 3/4 длины керна, приемный цилиндр 8 меняется на новый емкостью 50 мл. Для этого закрывается кран делительной воронки 7 и приемный цилиндр сообщается с атмосферой с помощью трехходового крана 10. Приемный цилиндр меняется, осторожно сообщается с вакуум-линией, открывается кран делительной воронки, ее содержимое стекает в мерный цилиндр. Аналогично поступают при каждой смене цилиндра, заполненного жидкостью, выходящей из керна.

Керн промывается пресной или минерализованной водой до полной обводненности выходящей жидкости. На эту операцию обычно требуется 3-5 поровых объемов (Vпор ).

После промывки керна водой по мерным цилиндрам замеряется объем нефти, вытесненной водой и определяется остаточная нефтенасышеннось. керна:

V0=VH1-VH2 или

![]() ,

где

,

где

VH1 – объем нефти, взятый для насыщения керна, мл

VH2– объем нефти, вытесненной из керна водой, мл

На стадии вытеснений нефти водой перед закачкой мицеллярного раствора определяется τ2 на стадии вытеснения пресной (минерализованной) водой мицеллярного раствора (раствора полимера) определяется τ3 аналогично определению τ1.

В подготовленный таким образом керн с помощью пипетки через мерный цилиндр 1 загружают химсостав в количестве, равном одному поровому объему (Vпор ), стараясь, чтобы химсостав не разбавлялся; сильно водой и в то же время, чтобы в проводящий шланг 2 не попал воздух. После того, как уровень химсостава дойдет до верхнего среза песчаной набивки, в цилиндр загружается водопроводная вода в объеме (суммарная минерализация не более 0,5 г/л) около 2 Vпор, или другой вытесняющий состав (раствор полимера) в соответствующем количестве. По мере продвижения химсостава, как правило, образуется водонефтяной вал. Нефть, вытесненная, химсоставом и водопроводной водой, собирается в чистый мерный цилиндр 8, емкостью 20-25 мл, и по нему определяется количество нефти VH3, вытесненной химсоставом. Нефтевытесняющая способность химсостава рассчитывается по формуле:

![]() ,

%

,

%

Среднеквадратичная ошибка определения нефтевытесняющей способности по этой методике при степени свободы, равной 10, составляет 4,5 % (абс.) от остаточной нефтенасыщенности в керне. Доверительный интервал с вероятностью 90% и ƒ=10 составляет ±9,1%.

Так как вытесненная нефть образует с водой довольно устойчивые эмульсии, приемники помещают на несколько минут в цилиндр с горячей водой для их разрушения водонефтяных эмульсий и их охлаждения.

Результаты измерений и расчетов вносятся в табл. 3 и 4.

Таблица 3

Определение остаточной нефтенасыщенности керна

№ оп |

Условия фильтрации |

Поровый объем керна |

Проницаемость керна К1 (для воды) |

Остаточная нефтенасыщенность |

Проницаемость керна К2 (для нефти) |

|||||||||||

t,°C |

∆P |

Lкер, см |

Sкер, см2 (dкер, см) |

V1, МЛ |

V2, МЛ |

VПОР, МЛ |

τ1, С |

|

Объем выт. воды Vпор |

VH1, мл |

VH2, мл |

V0= VH1- VH2 |

|

τ2, с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 4

Определение нефтевытесняющей способности химреагентов различного состава.

№

оп |

Мицелярный раствор (МР) |

Раствор полимера |

Объем Пресной воды для вытеснения

|

Проницаемость керна К3 (для МР) |

Картина вытеснения

|

Нефтевытесняющая способность |

||||||||

состав |

|

|

VМР |

состав |

|

|

VП (VВУС) |

τ3,с |

|

VH3, мл |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Лабораторная работа № 7 .

Получение самогенерирующих пен.

Вводная часть.

Пена - это высококонцентрированная дисперсная система, в которой дисперсной фазой является газ, а дисперсионной средой - жидкость. Устойчивые пены получают в присутствии третьего компонента - пенообразователя. В низкоконцентрированных системах газ-жидкость пузырьки находятся далеко друг от друга (например, газированная вода, содержащая пузырьки двуокиси углерода), для таких систем характерна низкая седиментационная устойчивость и непродолжительное время существования. Пеной может быть система газ-жидкость с ячеисто-пленочной структурой, в которой отдельные пузырьки связаны друг с другом разделяющими их пленками в общий каркас. В пене пузырек зажат другими пузырьками, прилегающими к нему. Такая плотная упаковка достигается при определенном соотношении жидкости и газа. При значительном насыщении пены газом пузырьки теряют сферическую форму и превращаются в многогранники, а разделяющие их пленки, приобретают одинаковую толщину во всем объеме пены. Высококонцентрированные пены, благодаря избытку газовой фазы и взаимному сдавливанию пузырьков газа, состоят из полиэдрических ячеек, имеют сотообразную структуру и являются самыми устойчивыми. Прочность и продолжительность существования пены зависит от свойств пленочного каркаса, в свою очередь, определяющихся природой и количеством присутствующего в системе поверхностно-активного вещества - пенообразователя. Молекулы пенообразователя концентрируются в поверхностном слое между жидкой и воздушными фазами.

В нефтепромысловой практике основой жидкой фазы пенных систем служит вода и водные растворы, углеводороды, метанол. Пенные системы применяются в процессах бурения, вскрытия пласта, освоения скважин, промывки песчаных пробок, гидравлического разрыва пласта, для повышения нефтеотдачи и производительности скважин.

Газ растворяется в жидкости пенообразующего раствора при его закачке в скважину. Растворимость газов в жидкостях изменяется в широких пределах и зависит от природы растворителя, температуры и давления. В табл. 2 приведены данные о растворимости некоторых газов в воде при температуре 18°С и давлении 0,1 МПа.

Таблица 1

Данные о растворимости различных газов в воде

Газ |

Растворяется объемов газа в 1 объеме воды |

Газ |

Растворяется объемов газа в 1 объеме воды |

Гелий |

0,0139 |

Хлор |

2,40 |

Азот |

0,01698 |

Сернистый газ |

42,36 |

Водород |

0,01863 |

Хлористый водород |

427,90 |

Кислород |

0,03220 |

Аммиак |

748,80 |

Углекислый газ |

0,9280 |

- |

- |

Как видно из табл.2, в одном объеме воды растворяется 748,8 объемов аммиака и только 0,017 объема азота. Высокая растворимость аммиака, хлористого водорода, сернистого газа, хлора, а также углекислого газа обусловлена их химическим взаимодействием с водой. Растворимости газов способствует увеличение давления и препятствует увеличение температуры. Поэтому при применении пенных систем в процессах нефтедобычи, всегда следует учитывать глубину скважины, а также пластовые давления и температуры. Ограничивать применение того или иного газа также может его высокая стоимость, низкие значения предельно допустимых концентраций (ПДК), коррозия и взрывопожаропасность, в связи с чем наиболее приемлемой газообразной фазой для получения пены является азот.

Самогенерирующиеся пены, применяемые для освоения скважин, в качестве дисперсной газообразной фазы содержат азот.

Для получения азота используется окислительно-восстановительная реакция, проходящая между хлористым аммонием и нитритом натрия в кислой среде. В простейшем виде эту реакцию можно записать так:

NH4Cl

+ NaNO2

![]() NaCl

+ N2

NaCl

+ N2![]() +

2H2O,

при

рН

< 3.

+

2H2O,

при

рН

< 3.

Пена образуется при добавлении к раствору пенообразователя. Особенностью метода является использование в качестве реагента для поддержания кислой реакции среды и, одновременно, пенообразователя алкилфосфорной кислоты (Алкилфосфата "Химеко"). Применение этого реагента, с одной стороны, позволяет выдержать рН в узких пределах (рН~2-3), что является гарантией протекания реакции именно в сторону образования азота, а не его окислов (в частности NO2), а, с другой стороны - позволит получить устойчивую пену как в водной, так и в углеводородной среде.

Методика выполнения работы

1.Стеклянный цилиндр на 1000 мл;

2.Стеклянный цилиндр на 50 мл;

3.Стеклянный стакан на 100 мл;

4.Стеклянный стакан на 50 мл;

5.Шприц на 2 мл;

6.Стеклянная палочка;

7.Лабораторные весы точностью до 0,01 г;

8.Водяная баня с подогревающим устройством.

1. Приготовление водной пены.

Материалы

1.Вода пресная;

2.Нитрит натрия - порошок;

3.Хлорид аммония - порошок;

4.Нефтенол ВВД;

5.Алкилфосфат "Химеко".