- •Введение

- •Глава 1. Экологический мониторинг в России

- •1.1. Экологическое право России и экологический мониторинг

- •1.2. Организация экологического мониторинга

- •1.3. Классификация экологического мониторинга

- •1.4. Принципы и методы квалиметрии в экологическом мониторинге

- •1.5. Эколого-аналитический контроль в экологическом мониторинге

- •1.6. Автоматизированные системы экологического мониторинга

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха

- •2.1. Показатели качества атмосферного воздуха

- •2.2. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха города

- •2.3. Автоматизированные системы «Воздух»

- •2.4. Отбор, пробоподготовка и газоаналитическое оборудование

- •2.4. Изучение загрязнения снежного покрова в экологическом мониторинге атмосферного воздуха

- •2.5. Мониторинг трансграничных загрязнений атмосферного воздуха

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 3. Экологический мониторинг гидросферы

- •3.1. Оценка качества воды по гидрохимическим показателям

- •3.2. Классификации качества воды

- •3.3. Оценка загрязненности природных вод по гидробиологическим показателям

- •3.3.1. Биоиндикация

- •3.3.2. Микробиологические показатели качества воды

- •3.3.3. Биотестирование

- •3.4. Организация мониторинга источников сбросов сточных вод в водные объекты

- •3.5. Особенности изучения загрязнения донных отложений

- •3.6. Мониторинг трансграничных загрязнений водных объектов

- •3.7. Характеристика наблюдательной сети за количественными и качественными показателями водных объектов в Белгородской области

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 4. Экологический мониторинг почв

- •4.1.Техногенное загрязнение почв

- •4.2. Основные требования к экологическому мониторингу почв

- •4.3. Сущность и задачи агроэкологического мониторинга техногенно загрязненных почв

- •4.4. Экологическое нормирование почв

- •4.5. Специфичность отбора проб почвы

- •4.6. Подготовка проб почв к анализу

- •4.7. Аналитическая химия экотоксикантов в почве

- •4.8. Загрязнение почв тяжелыми металлами

- •4.9. Принципы количественной оценки загрязнения почв городов

- •Категории загрязнения почв металлами

- •4.10. Способы и методы определения нефтепродуктов и биотестирование почвы

- •4.11. Организация экологического мониторинга почв

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 5. Информационные технологии и информационные ресурсы космического экологического мониторинга

- •5.1. Спутниковый экологический мониторинг

- •5.2. Наземная инфраструктура мониторинга

- •5.3. Сетевая инфраструктура мониторинга

- •5.4. Компьютерные методы обработки спутниковых данных

- •5.5. Геоинформационные системы (гис), используемые в России

- •Вопросы для самоподготовки

- •6.1.2. Нормирование радиационной безопасности и приборы радиационного контроля

- •6.2. Экологический мониторинг шума и вибрации

- •6.2.1. Параметры звуковой волны. Нормирование шума

- •6.2.2. Приборы для измерения шума и вибрации

- •6.3. Мониторинг электромагнитных полей (эмп)

- •6.3.1. Воздействие эмп на человека. Нормирование эмп

- •Международная классификация электромагнитных волн по частотам

- •6.3.2. Приборы обнаружения и контроля биологически опасных эмп

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 7. Лабораторный практикум

- •7.1. Экологический мониторинг гидросферы

- •Лабораторная работа № 1г. Определение вкуса, запаха, цветности и мутности

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 2г. Определение рН и удельной электропроводности воды

- •Теоретическое обоснование

- •Лабораторная работа № 3г. Определение кислотности и щелочности

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 4г. Определение сухого и прокаленного остатков и жесткости

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 5г. Определение общего железа

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 6г. Определение перманганатного индекса природных вод

- •Теоретическое обоснование

- •Метод а

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Метод б (метод Кубеля)

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 7г. Определение взвешенных веществ

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 8г. Определение растворенного кислорода методом Винклера (йодометрическим методом) и методом электрохимического датчика

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов Определение растворенного кислорода методом Винклера (йодометрическим методом)

- •Определение растворенного кислорода методом электрохимического датчика

- •Лабораторная работа № 9г. Определение биохимического потребления кислорода (бпк)

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 10г. Определение химического потребления кислорода (хпк)

- •Метод а (бихроматный арбитражный метод)

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Метод б Ускоренный метод определения хпк

- •Лабораторная работа № 11г. Определение концентрации сульфат-ионов в воде

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •1 Этап. Качественная проба

- •2 Этап. Количественное определение

- •Лабораторная работа № 12г. Определение концентрации хлорид-ионов

- •Теоретические обоснования

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов Метод а (меркуриметрический метод)

- •Метод б (фотометрический метод)

- •Метод в (аргентометрический метод)

- •Лабораторная работа № 13г. Определение концентрации фосфат-ионов

- •Теоретические обоснования

- •Метод а

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Метод б

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 14г. Определение содержания ионов хрома (VI) в воде фотометрическим методом

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •7.1.1. Влияние соединений тяжелых металлов на качество природной воды

- •Лабораторная работа № 15г. Определение концентрации никеля в воде фотометрическим методом

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 16г. Определение нитрат-ионов Цель работы: определить содержание нитрат-ионов в анализируемой воде.

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 17г. Определение синтетических поверхностно-активных веществ (пав) Анионактивные препараты

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Катионоактивные препараты

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа №18г. Биотестирование вод при помощи дафний Процедура биотестирования

- •Обработка и оценка результатов при кратковременном биотестировании

- •Обработка и оценка результатов при длительном биотестировании

- •Вопросы для самоподготовки

- •7.2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха Лабораторная работа №1а. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников Теоретическое обоснование

- •Способ определения площади проективного покрытия лишайниками ствола дерева

- •Порядок выполнения лабораторной работы

- •1. Рекомендации по сбору и определению лишайников

- •2. Лишайники – индикаторы загрязнения воздуха диоксидом серы

- •Лабораторная работа № 2а. Определение качества воздуха в городе по снежному покрытию

- •Вопросы для самоподготовки

- •7.3.Экологический мониторинг почв Отбор и подготовка к анализу почвенных проб

- •Лабораторная работа № 1п. Лихеноиндикация рекреационной нагрузки на пригородные биоценозы Теоретическое обоснование

- •Способ определения рекреационной нагрузки на почву с помощью лишайников

- •Пример расчета суммарной антропогенной нагрузки на природные биоценозы

- •Порядок выполнения лабораторной работы

- •Лабораторная работа № 2п. Определение гидролитической кислотности почв по методу Каппена

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Лабораторная работа № 3п. Определение органического вещества в почвах по методу Тюрина

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 4п. Определенис суммы поглощенных оснований в почве по методу Каппена

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 5п. Определение нитрат-ионов в почве

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 6п. Определение сульфат-ионов гравиметрическим и хелатометричеким методами в почве

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа Гравиметрический метод

- •Обработка результатов

- •Хелатометрический способ

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 7п. Фотометрический метод определения ионов марганца в почве

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 8п. Определение поверхностно-активных веществ ( пав ) в почвах

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •В опросы для самоподготовки

- •Вариант 1

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Вариант 2

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Вариант 3

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Вариант 4

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Задание № 2. Оценка загрязнённости почв фтористыми соединениями

- •Задание № 3. Оценка загрязнённости почв пестицидами

- •Задание № 4. Программы импактного экологического мониторинга водного объекта и атмосферного воздуха

- •Перечень предприятий

- •Задания для выполнения контрольной работы

- •Заключение

- •Основные термины и определения

- •Библиографический список

- •Приложение 1 Перечень пдк показателей загрязнения в воде водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

- •Приложение 2 Предельно допустимые концентрации химических веществ в почвах

- •Приложение 3 Предельно допустимые концентрации органических соединений в почвах

- •Приложение 4 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в рф

- •Приложение 5 Предельно допустимые концентрации основных загрязняющих веществ в рф и критерии качества атмосферного воздуха в ес, сша и воз

- •Приложение 6 Классы качества воды по различным показателям

- •Список принятых сокращений

- •Основные расчетные формулы

- •Оглавление

- •Глава 1. Экологический мониторинг в России 6

- •Глава 2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха 24

- •Глава 3. Экологический мониторинг гидросферы 45

- •Глава 4. Экологический мониторинг почв 63

- •Глава 5. Информационные технологии и информационные 89

- •Глава 6. Экологический мониторинг физических 110

- •Глава 7. Лабораторный практикум 130

- •Глава 8. Задания для выполнения контрольной работы 216

Ход анализа

1. Методом квартования отбирают часть средней пробы (100–150 г)

и высушивают в сушильном шкафу при температуре 105°С до постоянной массы (3–4 ч ). Затем почву растирают до состояния пудры в фарфоровой ступке, навеску массой 1 г переносят в коническую колбу вместимостью 100 мл. В колбу приливают 25 мл 70%-ного раствора этанола нагретого до кипения, и смесь перемешивают в течение 3 мин. Экстракт фильтруют в мерную колбу вместимостью 100 мл, объем фильтрата доводят до метки дисводой и перемешивают.

2. Раствор переносят в делительную воронку вместимостью 250 мл, добавляют 10 мл фосфатного буферного раствора, 5 мл водного раствора метиленового синего, перемешивают и оставляют на 15 мин. Затем до-бавляют 8 мл хлороформа в воронку и интенсивно встряхивают 1 мин. После расслоения жидкостей хлороформный слой переносят в другую делительную воронку, содержащую 110 мл дисводы и 5 мл кислотного метиленового синего. Смесь встряхивают 1 мин и оставляют для расслоения жидкостей. Хлороформный слой фильтруют через воронку с плотным фильтром в пробирку с притертой пробкой. Извлечение ПАВ из водного раствора повторяют. Хлороформное экстракты объединяют и измеряют оптическую плотность окрашенного раствора на фотоэлектрокалориметре при λ= 625–750 нм. Содержание ПАВ находят по калибровочнону графику.

3. Построение калибровочного графика.

В мерные колбы вместимостью 100 мл вносят 0; 2; 5; 10; 15; 20; 25 мл рабочего стандартного раствора ПАВ, объем доводят до метки водой. Измеряют оптическую плотность окрашенных растворов-экстрактов по отношению к контрольной пробе, не содержащей ПАВ, по средним результатам строят график зависимости оптической плотности от содержания ПАВ (мкг/кг).

Обработка результатов

Концентрацию анионоактивных ПАВ С, мг/кг, вычисляют по формуле

С=а/в,

где а – количество исследуемого ПАВ, найденного в пробе, мкг; в – масса исследуемой почвы, г.

В опросы для самоподготовки

В чем суть метода лихеноиндикации рекреационной нагрузки на почву.

Для каких сообществ наиболее подходит лихеноиндикация рекреационной нагрузки. Что берется для анализа?

Что может служить показателями рекреационной нагрузки на лишайниковый ярус?

В чем особенности лишайникового покрова в разных типах леса? Как это надо учитывать?

Как проводить оценку рекреационной нагрузки на почву по индикаторным видам лишайников?

На какие группы по устойчивости к рекреационной нагрузке делят лишайники?

Каковы основные положения организации аналитического контроля загрязнения почв ?

На каких уровнях осуществляется наблюдение за загрязнением почв?

Что называется почвой ?

Что называется кислотностью почв? Какие виды кислотности существуют?

Чем обусловливается гидролитическая кислотность почв ?

Каковы основные параметры контроля уровня загрязненности почв техногенными загрязнителями?

Что называется гумусом?

Что называется процессом гумификации?

Объяснить необходимость существования гумуса для жизнедеятельности растений.

Причины снижения содержания гумуса в почвах.

Какие существуют методы определения содержания органических веществ в почве?

Методика отбора почвенных образцов для определения органического вещества.

Причины возникновения оснований в почве.

Назовите существующие методы определения поглощенных оснований в почве .

Подготовка почвы к анализу по определению суммы поглощенных оснований.

Последствия защелачивания почвы.

Методы борьбы с защелачиванием почвенного покрова.

Что называестся бонитировочной оценкой земель?' Какие основные факторы она включает?

На чем основан метод определения нитрат-ионов?

Механизм появления нитратов в почве.

Нитрификация, денитрификация. Условия их протекания.

Влияние нитратов на организм животных и человека.

Tоксичность удобрений. ПДК для нитратов в почве.

Методика отбора проб почв для определения нитрат-ионов.

Методика подготовки почв для проведения анализа на нитрат-ионы.

Природа загрязнения почв соединениями серы.

Сера, как загрязнитель почвы, последствия загрязнения.

Сущность метода определения соединений серы в почве.

Методика проведения отбopa проб почвы для анализа на сульфат-ионы .

Процессы минерализации серы в почве.

Ранжирование токсикантов по классам опасности. К какому классу опасности относятся ионы марганца?

Свойства соединений марганца, их влияние не растения, животных, человека.

Методика приготовления проб почвы для определения содержания ионов тяжелых металлов.

Методы определении тяжелых металлов в почве.

Сущность метода фотометрического определения ионов марганца в почвенных образцах.

ПДК ионов марганца в почве.

Особенности отбора и подготовки почв для определения ПАВ.

Виды ПАВ, встречающиеся в почве, их классификация.

Сущность метода определения ПАВ в почвенных образцах.

Влияние ПАВ на растения, животных и человека.

Природа появления ПАВ в почве. ПДК ПАВ в почвах.

Глава 8. Задания для выполнения контрольной работы

и курсовой работы

Задания для выполнения курсовой работы

Задание № 1. Оценка степени загрязнённости почв и снегового

покрова металлами. Временной характер загрязнения

Для оценки степени загрязнения почв металлами используется суммарный показатель загрязнения, характеризующий эффект воздействия группы элементов:

Zс = Σ Kci – (n – 1); Kci = Ci/Cфi,

где Kci – коэффициент концентрации i-го элемента, равный отношению фактической концентрации (Ci) к фоновой (Cфi); n – число элементов, характеризующих загрязнение почв, т.е. для которых Кci > 1.

Оценка опасности загрязнения почв комплексом элементов по показателю Zс проводится по оценочной шкале, данные которой увязаны с показателями здоровья населения, проживающего на территориях с различным уровнем загрязнения почв (табл. 4.2.).

Например. В городе N содержание химических элементов в почве паркового участка составляет (мг/кг почвы): As –10; Cd –0,5; Hg – 0,08; Pb – 40; Cu – 90; Zn – 180; Cr – 500; V – 400. Фоновое содержание элементов следующее (мг/ кг почвы): As – 5; Cd – 0,1; Hg – 0,02; Pb – 20; Cu – 30; Zn – 60; Cr – 100; V – 100.

Используя суммарный показатель загрязнения почв, определите, к какой зоне следует отнести парковый участок.

В начале рассчитаем коэффициент концентрации каждого вещества, затем подсчитаем суммарный показатель загрязнения: Zc = (2 + 5 + 4 + 2 +3 + 3 + 5 + 4) – (8-1) = 28 – 7 = 21. Сопоставим полученное значение со шкалой загрязнения почв (табл. 4.2). В данном случае она умеренно-опасная.

В целом суммарный показатель загрязнения может рассчитываться для различных компонентов ландшафта – почв, снега, донных отложений. Этот показатель может определяться как в отдельной пробе, так и для участка территории. В последнем случае исследование ведется по геохимическим выборкам.

Каждая выборка может быть представлена в виде набора относительных характеристик аномальности химических элементов. Такой набор позволяет дать качественную и количественную оценку геохимической ассоциации исследуемого объекта. Например, городская ассоциация может быть представлена следующей формулой накапливающихся элементов: Pb14 – Cu12 – Zn9 – Hg6 – Cr3 – Cd2. Цифры около символов элементов представляют собой коэффициенты концентрации Кci.

Аэрогенное загрязнение принято характеризовать суммарным показателем загрязнения не только почвы, но и снегового покрова. Обычно выделяют 3 уровня загрязнения снегового покрова (табл. 8.1).

Таблица 8.1

Ориентировочная шкала оценки аэрогенных очагов загрязнения по Zc снегового покрова (Сает и др., 1990)

Уровень загрязнения |

||

средний |

высокий |

очень высокий |

64-128 |

128-256 |

>256 |

При анализе карт суммарных показателей загрязнения почвы и снегового покрова возможно выделение на территории участков с устойчивым, реликтовым и современным загрязнением.

Устойчивое загрязнение характеризуется одинаковой интенсивностью накопления металлов в почве и снеговом покрове. Как правило, площади с этим типом загрязнения располагаются вблизи его источников, действующих до настоящего времени.

Реликтовое загрязнение фиксируется по большей загрязненности почвенного покрова по сравнению со снеговым. Для этого типа загрязнения источник поступления химических элементов либо уже прекратил существование, либо в настоящее время не вносит существенного вклада в загрязнение воздушного бассейна. Являясь остаточным, реликтовое загрязнение может представлять опасность как источник вторичного загрязнения приземных слоев атмосферного воздуха.

Современное загрязнение, сопровождаемое более интенсивным накоплением металлов в снеговом покрове по сравнению с почвой, носит прогрессирующий характер. Очевидно, что оно связано с ныне действующими источниками загрязнения.

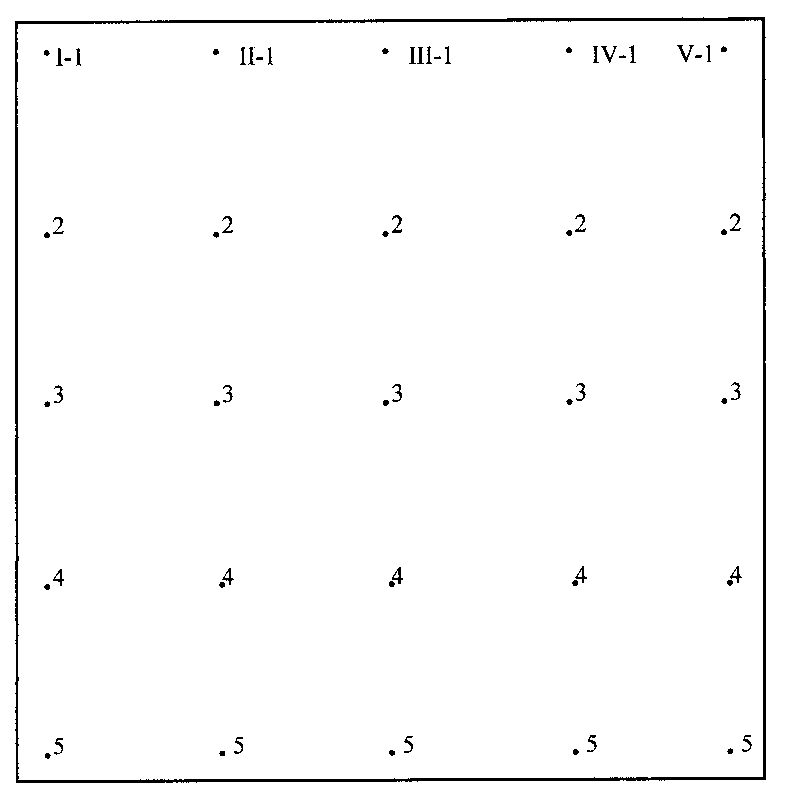

Задание Iа. В таблице 3 представлены данные о содержании и распределении по территории крупного промышленного города 10-ти химических элементов в поверхностном горизонте почв. Схема расположения точек опробования приведена на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Схема расположения точек опробования поверхностного

горизонта почв

1. Рассчитать суммарный показатель загрязнения с учётом следующих фоновых содержаний элементов: V – 90, Cr – 80, Zn – 60, Ni – 30, Pb – 30, Cu – 25, As – 5, Mo – 2, Cd – 0.1, Hg – 0.03.

2. Построить схему районирования территории по величине Zс и выделить зоны с различными категориями загрязнения на основе рис. 1 с использованием изолиний 16, 32, 128.

3. Описать полученную схему: размещение зон различного уровня загрязнения; их морфология (изометрическая, вытянутая); площадь (в % от общей площади территории).

4. Составить геохимическую формулу для каждой точки опробования.

Задание Iб. В таблице 8.3 представлены данные о площадном распределении суммарного показателя загрязнения снега по территории крупного промышленного города.

1. Построить схемы районирования территории по величине Zc, на основе таблицы 8.3 и рис. 8.1 и выделить зоны с различными категориями загрязнения с использованием изолиний 64, 128, 256.

2. Сравнить полученные схемы загрязнения почвенного и снежного покрова и выделить зоны различные по временному характеру загрязнения.