- •Введение

- •Глава 1. Экологический мониторинг в России

- •1.1. Экологическое право России и экологический мониторинг

- •1.2. Организация экологического мониторинга

- •1.3. Классификация экологического мониторинга

- •1.4. Принципы и методы квалиметрии в экологическом мониторинге

- •1.5. Эколого-аналитический контроль в экологическом мониторинге

- •1.6. Автоматизированные системы экологического мониторинга

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха

- •2.1. Показатели качества атмосферного воздуха

- •2.2. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха города

- •2.3. Автоматизированные системы «Воздух»

- •2.4. Отбор, пробоподготовка и газоаналитическое оборудование

- •2.4. Изучение загрязнения снежного покрова в экологическом мониторинге атмосферного воздуха

- •2.5. Мониторинг трансграничных загрязнений атмосферного воздуха

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 3. Экологический мониторинг гидросферы

- •3.1. Оценка качества воды по гидрохимическим показателям

- •3.2. Классификации качества воды

- •3.3. Оценка загрязненности природных вод по гидробиологическим показателям

- •3.3.1. Биоиндикация

- •3.3.2. Микробиологические показатели качества воды

- •3.3.3. Биотестирование

- •3.4. Организация мониторинга источников сбросов сточных вод в водные объекты

- •3.5. Особенности изучения загрязнения донных отложений

- •3.6. Мониторинг трансграничных загрязнений водных объектов

- •3.7. Характеристика наблюдательной сети за количественными и качественными показателями водных объектов в Белгородской области

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 4. Экологический мониторинг почв

- •4.1.Техногенное загрязнение почв

- •4.2. Основные требования к экологическому мониторингу почв

- •4.3. Сущность и задачи агроэкологического мониторинга техногенно загрязненных почв

- •4.4. Экологическое нормирование почв

- •4.5. Специфичность отбора проб почвы

- •4.6. Подготовка проб почв к анализу

- •4.7. Аналитическая химия экотоксикантов в почве

- •4.8. Загрязнение почв тяжелыми металлами

- •4.9. Принципы количественной оценки загрязнения почв городов

- •Категории загрязнения почв металлами

- •4.10. Способы и методы определения нефтепродуктов и биотестирование почвы

- •4.11. Организация экологического мониторинга почв

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 5. Информационные технологии и информационные ресурсы космического экологического мониторинга

- •5.1. Спутниковый экологический мониторинг

- •5.2. Наземная инфраструктура мониторинга

- •5.3. Сетевая инфраструктура мониторинга

- •5.4. Компьютерные методы обработки спутниковых данных

- •5.5. Геоинформационные системы (гис), используемые в России

- •Вопросы для самоподготовки

- •6.1.2. Нормирование радиационной безопасности и приборы радиационного контроля

- •6.2. Экологический мониторинг шума и вибрации

- •6.2.1. Параметры звуковой волны. Нормирование шума

- •6.2.2. Приборы для измерения шума и вибрации

- •6.3. Мониторинг электромагнитных полей (эмп)

- •6.3.1. Воздействие эмп на человека. Нормирование эмп

- •Международная классификация электромагнитных волн по частотам

- •6.3.2. Приборы обнаружения и контроля биологически опасных эмп

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 7. Лабораторный практикум

- •7.1. Экологический мониторинг гидросферы

- •Лабораторная работа № 1г. Определение вкуса, запаха, цветности и мутности

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 2г. Определение рН и удельной электропроводности воды

- •Теоретическое обоснование

- •Лабораторная работа № 3г. Определение кислотности и щелочности

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 4г. Определение сухого и прокаленного остатков и жесткости

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 5г. Определение общего железа

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 6г. Определение перманганатного индекса природных вод

- •Теоретическое обоснование

- •Метод а

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Метод б (метод Кубеля)

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 7г. Определение взвешенных веществ

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 8г. Определение растворенного кислорода методом Винклера (йодометрическим методом) и методом электрохимического датчика

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов Определение растворенного кислорода методом Винклера (йодометрическим методом)

- •Определение растворенного кислорода методом электрохимического датчика

- •Лабораторная работа № 9г. Определение биохимического потребления кислорода (бпк)

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 10г. Определение химического потребления кислорода (хпк)

- •Метод а (бихроматный арбитражный метод)

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Метод б Ускоренный метод определения хпк

- •Лабораторная работа № 11г. Определение концентрации сульфат-ионов в воде

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •1 Этап. Качественная проба

- •2 Этап. Количественное определение

- •Лабораторная работа № 12г. Определение концентрации хлорид-ионов

- •Теоретические обоснования

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов Метод а (меркуриметрический метод)

- •Метод б (фотометрический метод)

- •Метод в (аргентометрический метод)

- •Лабораторная работа № 13г. Определение концентрации фосфат-ионов

- •Теоретические обоснования

- •Метод а

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Метод б

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 14г. Определение содержания ионов хрома (VI) в воде фотометрическим методом

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •7.1.1. Влияние соединений тяжелых металлов на качество природной воды

- •Лабораторная работа № 15г. Определение концентрации никеля в воде фотометрическим методом

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 16г. Определение нитрат-ионов Цель работы: определить содержание нитрат-ионов в анализируемой воде.

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 17г. Определение синтетических поверхностно-активных веществ (пав) Анионактивные препараты

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Катионоактивные препараты

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа №18г. Биотестирование вод при помощи дафний Процедура биотестирования

- •Обработка и оценка результатов при кратковременном биотестировании

- •Обработка и оценка результатов при длительном биотестировании

- •Вопросы для самоподготовки

- •7.2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха Лабораторная работа №1а. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников Теоретическое обоснование

- •Способ определения площади проективного покрытия лишайниками ствола дерева

- •Порядок выполнения лабораторной работы

- •1. Рекомендации по сбору и определению лишайников

- •2. Лишайники – индикаторы загрязнения воздуха диоксидом серы

- •Лабораторная работа № 2а. Определение качества воздуха в городе по снежному покрытию

- •Вопросы для самоподготовки

- •7.3.Экологический мониторинг почв Отбор и подготовка к анализу почвенных проб

- •Лабораторная работа № 1п. Лихеноиндикация рекреационной нагрузки на пригородные биоценозы Теоретическое обоснование

- •Способ определения рекреационной нагрузки на почву с помощью лишайников

- •Пример расчета суммарной антропогенной нагрузки на природные биоценозы

- •Порядок выполнения лабораторной работы

- •Лабораторная работа № 2п. Определение гидролитической кислотности почв по методу Каппена

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Лабораторная работа № 3п. Определение органического вещества в почвах по методу Тюрина

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 4п. Определенис суммы поглощенных оснований в почве по методу Каппена

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 5п. Определение нитрат-ионов в почве

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 6п. Определение сульфат-ионов гравиметрическим и хелатометричеким методами в почве

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа Гравиметрический метод

- •Обработка результатов

- •Хелатометрический способ

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 7п. Фотометрический метод определения ионов марганца в почве

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 8п. Определение поверхностно-активных веществ ( пав ) в почвах

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •В опросы для самоподготовки

- •Вариант 1

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Вариант 2

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Вариант 3

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Вариант 4

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Задание № 2. Оценка загрязнённости почв фтористыми соединениями

- •Задание № 3. Оценка загрязнённости почв пестицидами

- •Задание № 4. Программы импактного экологического мониторинга водного объекта и атмосферного воздуха

- •Перечень предприятий

- •Задания для выполнения контрольной работы

- •Заключение

- •Основные термины и определения

- •Библиографический список

- •Приложение 1 Перечень пдк показателей загрязнения в воде водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

- •Приложение 2 Предельно допустимые концентрации химических веществ в почвах

- •Приложение 3 Предельно допустимые концентрации органических соединений в почвах

- •Приложение 4 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в рф

- •Приложение 5 Предельно допустимые концентрации основных загрязняющих веществ в рф и критерии качества атмосферного воздуха в ес, сша и воз

- •Приложение 6 Классы качества воды по различным показателям

- •Список принятых сокращений

- •Основные расчетные формулы

- •Оглавление

- •Глава 1. Экологический мониторинг в России 6

- •Глава 2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха 24

- •Глава 3. Экологический мониторинг гидросферы 45

- •Глава 4. Экологический мониторинг почв 63

- •Глава 5. Информационные технологии и информационные 89

- •Глава 6. Экологический мониторинг физических 110

- •Глава 7. Лабораторный практикум 130

- •Глава 8. Задания для выполнения контрольной работы 216

5.5. Геоинформационные системы (гис), используемые в России

Сегодня геоинформационные системы являются единственным комплексным «инструментарием», выполняющим всесторонний сбор информации о городских экосистемах, ее обработку, анализ и отображение в виде, обеспечивающим принятие управляющих решений. Успешное решение задач мониторинга городских территорий, в рамках ГИС, требует использования системного подхода, обеспечивающего:

учет структуры, состава, динамики и эволюции природной, хозяйственной, демографической составляющих окружающей среды;

анализ временных (исторических) характеристик изучаемых объектов, процессов и явлений в системе «природа- человек - производство»;

выявление и исследование причинно-следственных отношений в указанной системе и ее отдельных блоках.

Особое внимание при проведении геоинформационного мониторинга должно быть уделено оценке текущего состояния объектов, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения и на инфраструктуру наблюдаемых территорий. Проводимые наблюдения должны описывать природные, градостроительные, социально-экономические, демографические и медицинские процессы, происходящие на исследуемых территориях. Они должны учитывать множество факторов, связанных с динамикой изменения их инфраструктуры. Их интеграция с социально-экономическими моделями развития территорий позволяет выработать стратегии устойчивого развития городских экосистем, как в рамках отдельных регионов, так и в рамках всего государства в целом.

По мере развития индустриально-городских экосистем в них происходит функциональное разделение на промышленные, транспортные, селитебные и лесопарковые зоны.

К промышленным относятся зоны расположения крупных промышленных предприятий, оказывающих значительное влияние на окружающую среду. Они включают предприятия электроэнергетики, металлургической, химической, машиностроительной, нефтегазовой отраслей промышленности.

К транспортным относятся зоны, на которых расположены транспортные сооружения. Такие зоны включают, автомобильные и железные дороги, подземные линии метрополитена, автозаправочные станции, гаражи, аэродромы, с комплексом обслуживания.

К селитебным относятся зоны, в которых находятся жилые и административные здания, объекты культуры, просвещения.

К лесопарковым относятся зоны, предназначенные для отдыха человека. Они включают лесопарки, городские парки, стадионы, скверы, бульвары.

Знание местоположения таких зон позволяет прогнозировать вид специфического антропогенного воздействия на соответствующие элементы природной среды биосферы и определить технологию мониторинга, находящихся на них объектов.

В настоящее время наибольшее развитие получают геоинформационные технологии, связанные с анализом экологического состояния городских территорий. Это, в первую очередь, относится к решению задач минимизации факторов негативного антропогенного воздействия на природную среду, которые в основном связаны с загрязнением окружающей среды городских территорий.

По характеру распространения различают локальное, региональное и глобальное загрязнения. По видам загрязнения различают: физическое, химическое, биологическое и механическое.

Физическое загрязнение приводит к изменению физических параметров окружающей среды. Оно включает: тепловое, шумовое, электромагнитное и радиоактивное.

Химическое загрязнение вызывает изменение естественных химических свойств среды, приводящее к изменению концентрации существующих или способствующих образованию новых веществ. Оно обусловлено нарушением концентрации органических и неорганических соединений в элементах биосферы: тяжелых металлов, пестицидов, отдельных химических веществ, пластмасс, аэрозолей.

Биологическое загрязнение связано с биогенными, микробиологическими и генетическими причинами.

Механическое загрязнение связано с засорением среды объектами, не приводящее к физико-химическим процессам. К ним относится размещение, в рамках границ экологической системы, посторонних предметов, в частности шахтных отвалов и терриконов, мусорных свалок.

Рассмотренные виды антропогенного вмешательства определяют характер изменений природной среды в городских экосистемах. Конкретный механизм вмешательства зависит от источников антропогенного воздействия и связан с функциональным предназначением городских зон.

Получение информации о текущем состоянии объектов земной поверхности выполняется в ходе геоинформационного мониторинга. Под общим геоинформационным мониторингом окружающей среды, понимают регулярные, выполняемые по заданной программе наблюдения природных сред, природных ресурсов, растительности и животного мира, позволяющие оценить их состояние и динамику происходящих в них процессов на заданных территориях.

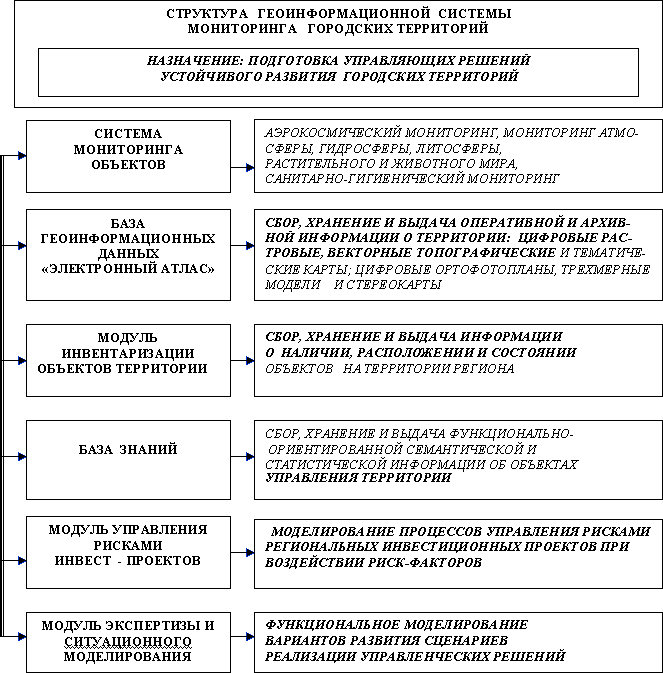

Наличии геоинформационной системы, ориентированной на комплексное решение задач оперативного отображения результатов мониторинга объектов наблюдения, оценки рисков решаемых задач в рамках наблюдаемой территории, а также подготовки управляющих решений при реализации инвестиционных решений. Структура такой системы, а также перечень основополагающих задач решаемых этой системой, показаны на рис.5.1.

Рис.5.1. Структура геоинформационной системы мониторинга

городских территорий

В настоящее время в РФ используется несколько программных комплексов ГИС:

Инструментальные ГИС:

AutoCAD Map 3D (прежнее название – Autodesk Map 3D) – профессиональная геоинформационная система, предназначенная для создания, редактирования, оформления, подготовки для печати карт и распространения пространственных и проектных данных в Intranet/Internet.

cs Map drive – инструментальная ГИС на основе СУБД Oracle для профессиональной работы с пространственными и описательными данными в режиме «реального времени».

Средства хранения

Oracle – СУБД Oracle database является центральным компонентом архитектуры корпоративной ГИС, предлагаемой Consistent Software, реализующим механизмы хранения пространственных и атрибутивных данных, индексации и разграничения доступа.

Системы публикации данных

Autodesk MapGuide – программа, которая позволяет получить максимальную отдачу от вложений в информацию, технологии и персонал. Применяется для распространения информации через Internet, локальные или территориально распределенные сети. Обеспечивает пользователям доступ к пространственной информации в реальном времени.

Autodesk Map guide – ведущее Internet-решение для геоинформационных систем, картографических приложений и цифровых систем проектирования. Отличается высокой производительностью, разнообразием возможностей и простотой развертывания.

Программный комплекс Utilityguide предназначен для организации высокопроизводительного процесса ввода описательной информации по инженерным коммуникациям. Основными потребителями программного комплекса являются организации, эксплуатирующие инженерные коммуникации (водоканал, канализация, теплосети, электросети, телефония) на стадии внедрения и эксплуатации муниципальной ГИС или ГИС крупного предприятия. Применяемая технология исключает ошибки ввода.

UrbaniCS – новый программный продукт, предназначенный для мониторинга и управления градостроительной деятельностью, а также документооборота в области градостроительного кадастра.

ECOGIS – геоинформационная система экологического мониторинга предназначена для решения задач контроля экологических характеристик региона. Разработчик: компания Radix-Tools.

Характеристики системы:

базовая геоинформационная система – «Панорама», векторный или растровый формат карт;

8 типов измеряемых величин с возможностью расширения;

ввод координат точки измерения вручную или автоматически по данным GPS;

ввод данных в таблицу измерений в ручном или автоматическом режимах;

отображение на карте точек проведения измерений и их значений в виде флажков;

постобработка записанных измерений методами Шепарда и Кригинга с целью построения распределения данных во всех точках заданного района;

отображение результатов обработки на географической карте в виде матрицы или изолиний;

установка предельно-допустимых значений физических величин и отображение на карте зон с превышением порога;

расчет распределения напряженности электромагнитного поля по известным параметрам источника радиоизлучения с учетом рельефа и характера местности, застройки, отражений, выполненных измерений;

формирование отчетов.

Использование системы - мобильный комплекс Аргумент-И ЗАО ИРКОС.

Возможные типы измерений:

измерение с помощью встроенной аппаратуры комплекса, автоматическая регистрация:

напряженности электромагнитного поля в заданном диапазоне частот;

измерения с помощью выносной аппаратуры, полуавтоматический ввод:

напряженность электрического поля;

напряженность магнитного поля;

интенсивность электромагнитного поля;

плотность электромагнитного поля;

индукция переменного магнитного поля;

индукция импульсного магнитного поля;

уровень шума;

возможность доукомплектования другими типами измерительной аппаратуры.

Возможности применения:

санитарно-эпидемиологический контроль;

экологический контроль;

лицензирование и контроль работы радиопередающих систем.

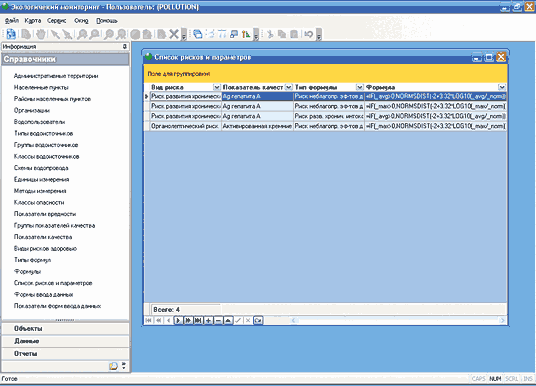

EcologiCS – программный продукт, предназначенный для экологического мониторинга загрязнений в трех средах: воде, воздухе и почве, а также проведения анализа, статистической обработки данных и формирования различной отчетности. При помощи этой системы создаются база данных и база знаний, содержащие исходные данные и правила. Справочники включают всю необходимую информацию по населенным пунктам, административным территориям, на которых осуществляется мониторинг, а также по показателям качества, единицам и методам измерения, классам опасности, рискам здоровью, расчетным формулам этих рисков (рис. 5.2–5.4) и т.д.

Все перечисленные параметры служат исходными данными для последующего анализа, статистической обработки и формирования отчетности.

Рис. 5.2. Пример справочника. Список рисков и параметров

Рис. 5.3. Пример справочника.

Водоисточники

Рис. 5.4. Пример справочника. Показатели качества

Благодаря единой системе справочников унифицировалась сама процедура ввода данных.

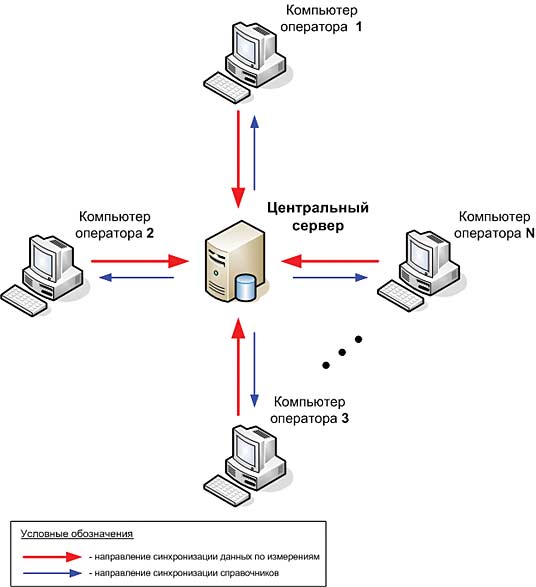

Ввод данных – это ввод результатов измерений по конкретным показателям качества в определенной станции наблюдения (мониторинговой точке) и на определенную дату. Следует отметить, что в каждом субъекте федерального деления (населенном пункте, районе, округе) операторы вводят данные только по замеряемым на данном участке параметрам качества и только по подведомственным им мониторинговым точкам. Через определенные промежутки времени данные синхронизируются с центром, где собирается наиболее полная информация по состоянию окружающей среды на определенной территории (рис. 5.5).

|

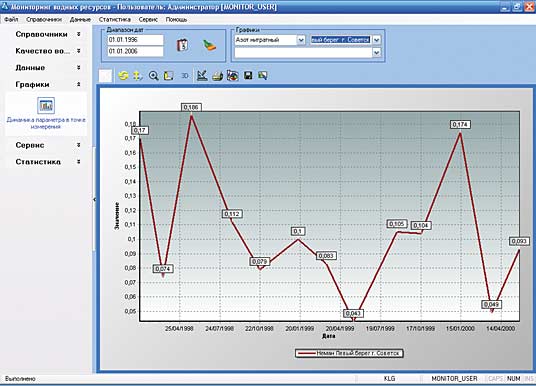

Рис. 5.5. Форма ввода данных

Анализ данных и формирование отчетности. Полученные результаты требуется проанализировать, выполнить их статистическую обработку с последующим формированием отчетов или экспортом в форматы данных, распознаваемые сторонними приложениями (например, в XLS-файлы для обработки в MS Excel). Виды отчетов различны: это могут быть как уже готовые формы документов, регулярно отсылаемых в вышестоящие организации, так и отчеты с настраиваемыми входными параметрами – например, отчет по динамике того или иного параметра в определенной мониторинговой точке и за определенное время (рис. 5.6).

Рис. 5.6. График изменения параметра в точке измерения

Сами отчеты формируются с помощью простого и популярного механизма drag-and-drop: любые поля базы данных, по которым предполагается осуществить анализ, в любом порядке просто перетаскиваются с помощью мыши в специальное поле. Подобная операция занимает не больше нескольких секунд, а мгновенно полученный результат представляется в виде стандартных отчетов, форм, графиков, диаграмм (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Таблица измерений данных

Немалый опыт компании CSoft в разработке муниципальных ГИС, специализированных систем для мониторинга коммуникаций (компоненты комплекса UtilityGuide) и систем поддержки градостроительной деятельности – ИСОГД (UrbaniCS) теперь с успехом используется в области экологии. При формировании системы EcologiCS применен принцип единого хранения пространственных и семантических данных в СУБД Oracle (уже не раз представленный на страницах журнала CADmaster), а в качестве встраиваемого компонента визуализации пространственной информации вновь был задействован Autodesk MapGuide.

Работа с картой осуществляется посредством встраиваемого приложения Autodesk MapGuide Viewer (рис. 5.8.). С помощью различных инструментов навигации и масштабирования пользователь легко ориентируется на карте, определяет положение интересующих его станций наблюдения и других объектов. Средствами приложения он может добавлять и удалять мониторинговые точки – причем как визуально, при помощи мыши, так и с указанием конкретных координат (в местной системе). Открывая контекстные меню, можно найти подробную информацию о выделенной точке или, например, проследить динамику изменения определенного параметра качества, проиллюстрированную графиком. Таким образом, подсистема работы с картой не является некой отдельной частью EcologiCS – она тесно интегрирована с другими модулями системы.

Рис. 5.8. Окно карты

Сбор данных по параметрам качества ведется в мониторинговых точках, находящихся на территории различных субъектов федерального деления. Скажем, в пределах области данные могут одновременно собираться как на территории областного центра, так и в районах. Задача синхронизации – собрать все результаты проведенных измерений и обеспечить их накопление в центре (например, областном), где информация обрабатывается и формируется вся необходимая отчетность. Синхронизация по результатам измерений осуществляется от периферии к центру, а синхронизация справочников данных – в обратном направлении (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Схема синхронизации данных

Выбранные методы и средства не только позволяют реализовать весь комплекс задач, поставленных заказчиком. Открытая архитектура EcologiCS оставляет простор для развития возможностей системы – и при совершенствовании ее функционала, и при установке связей с информационными компонентами, уже внедренными у заказчика. Все это позволяет говорить об EcologiCS как о новом поколении программного обеспечения для экологического мониторинга.