- •Введение

- •Глава 1. Экологический мониторинг в России

- •1.1. Экологическое право России и экологический мониторинг

- •1.2. Организация экологического мониторинга

- •1.3. Классификация экологического мониторинга

- •1.4. Принципы и методы квалиметрии в экологическом мониторинге

- •1.5. Эколого-аналитический контроль в экологическом мониторинге

- •1.6. Автоматизированные системы экологического мониторинга

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха

- •2.1. Показатели качества атмосферного воздуха

- •2.2. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха города

- •2.3. Автоматизированные системы «Воздух»

- •2.4. Отбор, пробоподготовка и газоаналитическое оборудование

- •2.4. Изучение загрязнения снежного покрова в экологическом мониторинге атмосферного воздуха

- •2.5. Мониторинг трансграничных загрязнений атмосферного воздуха

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 3. Экологический мониторинг гидросферы

- •3.1. Оценка качества воды по гидрохимическим показателям

- •3.2. Классификации качества воды

- •3.3. Оценка загрязненности природных вод по гидробиологическим показателям

- •3.3.1. Биоиндикация

- •3.3.2. Микробиологические показатели качества воды

- •3.3.3. Биотестирование

- •3.4. Организация мониторинга источников сбросов сточных вод в водные объекты

- •3.5. Особенности изучения загрязнения донных отложений

- •3.6. Мониторинг трансграничных загрязнений водных объектов

- •3.7. Характеристика наблюдательной сети за количественными и качественными показателями водных объектов в Белгородской области

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 4. Экологический мониторинг почв

- •4.1.Техногенное загрязнение почв

- •4.2. Основные требования к экологическому мониторингу почв

- •4.3. Сущность и задачи агроэкологического мониторинга техногенно загрязненных почв

- •4.4. Экологическое нормирование почв

- •4.5. Специфичность отбора проб почвы

- •4.6. Подготовка проб почв к анализу

- •4.7. Аналитическая химия экотоксикантов в почве

- •4.8. Загрязнение почв тяжелыми металлами

- •4.9. Принципы количественной оценки загрязнения почв городов

- •Категории загрязнения почв металлами

- •4.10. Способы и методы определения нефтепродуктов и биотестирование почвы

- •4.11. Организация экологического мониторинга почв

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 5. Информационные технологии и информационные ресурсы космического экологического мониторинга

- •5.1. Спутниковый экологический мониторинг

- •5.2. Наземная инфраструктура мониторинга

- •5.3. Сетевая инфраструктура мониторинга

- •5.4. Компьютерные методы обработки спутниковых данных

- •5.5. Геоинформационные системы (гис), используемые в России

- •Вопросы для самоподготовки

- •6.1.2. Нормирование радиационной безопасности и приборы радиационного контроля

- •6.2. Экологический мониторинг шума и вибрации

- •6.2.1. Параметры звуковой волны. Нормирование шума

- •6.2.2. Приборы для измерения шума и вибрации

- •6.3. Мониторинг электромагнитных полей (эмп)

- •6.3.1. Воздействие эмп на человека. Нормирование эмп

- •Международная классификация электромагнитных волн по частотам

- •6.3.2. Приборы обнаружения и контроля биологически опасных эмп

- •Вопросы для самоподготовки

- •Глава 7. Лабораторный практикум

- •7.1. Экологический мониторинг гидросферы

- •Лабораторная работа № 1г. Определение вкуса, запаха, цветности и мутности

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 2г. Определение рН и удельной электропроводности воды

- •Теоретическое обоснование

- •Лабораторная работа № 3г. Определение кислотности и щелочности

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 4г. Определение сухого и прокаленного остатков и жесткости

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 5г. Определение общего железа

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 6г. Определение перманганатного индекса природных вод

- •Теоретическое обоснование

- •Метод а

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Метод б (метод Кубеля)

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 7г. Определение взвешенных веществ

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 8г. Определение растворенного кислорода методом Винклера (йодометрическим методом) и методом электрохимического датчика

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов Определение растворенного кислорода методом Винклера (йодометрическим методом)

- •Определение растворенного кислорода методом электрохимического датчика

- •Лабораторная работа № 9г. Определение биохимического потребления кислорода (бпк)

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 10г. Определение химического потребления кислорода (хпк)

- •Метод а (бихроматный арбитражный метод)

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Метод б Ускоренный метод определения хпк

- •Лабораторная работа № 11г. Определение концентрации сульфат-ионов в воде

- •Теоретическое обоснование

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •1 Этап. Качественная проба

- •2 Этап. Количественное определение

- •Лабораторная работа № 12г. Определение концентрации хлорид-ионов

- •Теоретические обоснования

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов Метод а (меркуриметрический метод)

- •Метод б (фотометрический метод)

- •Метод в (аргентометрический метод)

- •Лабораторная работа № 13г. Определение концентрации фосфат-ионов

- •Теоретические обоснования

- •Метод а

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Метод б

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 14г. Определение содержания ионов хрома (VI) в воде фотометрическим методом

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •7.1.1. Влияние соединений тяжелых металлов на качество природной воды

- •Лабораторная работа № 15г. Определение концентрации никеля в воде фотометрическим методом

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 16г. Определение нитрат-ионов Цель работы: определить содержание нитрат-ионов в анализируемой воде.

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа № 17г. Определение синтетических поверхностно-активных веществ (пав) Анионактивные препараты

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Катионоактивные препараты

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов

- •Лабораторная работа №18г. Биотестирование вод при помощи дафний Процедура биотестирования

- •Обработка и оценка результатов при кратковременном биотестировании

- •Обработка и оценка результатов при длительном биотестировании

- •Вопросы для самоподготовки

- •7.2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха Лабораторная работа №1а. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников Теоретическое обоснование

- •Способ определения площади проективного покрытия лишайниками ствола дерева

- •Порядок выполнения лабораторной работы

- •1. Рекомендации по сбору и определению лишайников

- •2. Лишайники – индикаторы загрязнения воздуха диоксидом серы

- •Лабораторная работа № 2а. Определение качества воздуха в городе по снежному покрытию

- •Вопросы для самоподготовки

- •7.3.Экологический мониторинг почв Отбор и подготовка к анализу почвенных проб

- •Лабораторная работа № 1п. Лихеноиндикация рекреационной нагрузки на пригородные биоценозы Теоретическое обоснование

- •Способ определения рекреационной нагрузки на почву с помощью лишайников

- •Пример расчета суммарной антропогенной нагрузки на природные биоценозы

- •Порядок выполнения лабораторной работы

- •Лабораторная работа № 2п. Определение гидролитической кислотности почв по методу Каппена

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Лабораторная работа № 3п. Определение органического вещества в почвах по методу Тюрина

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 4п. Определенис суммы поглощенных оснований в почве по методу Каппена

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 5п. Определение нитрат-ионов в почве

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 6п. Определение сульфат-ионов гравиметрическим и хелатометричеким методами в почве

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа Гравиметрический метод

- •Обработка результатов

- •Хелатометрический способ

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 7п. Фотометрический метод определения ионов марганца в почве

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •Лабораторная работа № 8п. Определение поверхностно-активных веществ ( пав ) в почвах

- •Теоретическое обоснование

- •Ход анализа

- •Обработка результатов

- •В опросы для самоподготовки

- •Вариант 1

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Вариант 2

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Вариант 3

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Вариант 4

- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

- •Задание № 2. Оценка загрязнённости почв фтористыми соединениями

- •Задание № 3. Оценка загрязнённости почв пестицидами

- •Задание № 4. Программы импактного экологического мониторинга водного объекта и атмосферного воздуха

- •Перечень предприятий

- •Задания для выполнения контрольной работы

- •Заключение

- •Основные термины и определения

- •Библиографический список

- •Приложение 1 Перечень пдк показателей загрязнения в воде водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

- •Приложение 2 Предельно допустимые концентрации химических веществ в почвах

- •Приложение 3 Предельно допустимые концентрации органических соединений в почвах

- •Приложение 4 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в рф

- •Приложение 5 Предельно допустимые концентрации основных загрязняющих веществ в рф и критерии качества атмосферного воздуха в ес, сша и воз

- •Приложение 6 Классы качества воды по различным показателям

- •Список принятых сокращений

- •Основные расчетные формулы

- •Оглавление

- •Глава 1. Экологический мониторинг в России 6

- •Глава 2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха 24

- •Глава 3. Экологический мониторинг гидросферы 45

- •Глава 4. Экологический мониторинг почв 63

- •Глава 5. Информационные технологии и информационные 89

- •Глава 6. Экологический мониторинг физических 110

- •Глава 7. Лабораторный практикум 130

- •Глава 8. Задания для выполнения контрольной работы 216

3.3.2. Микробиологические показатели качества воды

Особенностью этих методов является характеристика качества воды только в момент взятия пробы, высокая чувствительность и тонкая индикация. В системе используется 1 показатель – коли-титр. Возможно дополнительное использование следующих показателей:

количество гетеротрофов;

общее количество микроорганизмов;

количество сапрофитов.

Но эти дополнительные показатели могут дать представление только о санитарном состоянии водного объекта, а для характеристики водного объекта как экосистемы необходимо привлечение функциональных характеристик бактериопланктона.

При определении границ зон экологического бедствия и чрезвычайных экологических ситуаций также рассматриваются показатели по:

бактериопланктону;

фитопланктону;

зоопланктону;

ихтиофауне.

3.3.3. Биотестирование

Для определения степени токсичности воды применяется интегральный показатель — биотестирование на низших ракообразных.

В настоящее время для целей токсикологического контроля рекомендуются четыре методики:

определение токсичности вод по ферментативной активности бактерий (фотоколориметрический метод);

определение токсичности воды по смертности и изменению плодовитости дафний;

определение токсичности воды по смертности и изменению плодовитости цериодафний;

определение токсичности воды по хемотаксической реакции инфузорий.

Критериями биотестирования и выбора тест-объекта являются:

чувствительность метода (предел обнаружения токсического эффекта, т.е. установление возможной наименьшей концентрации вещества или наибольшего разбавления тестируемой воды, которые вызывают тест-реакцию);

экспрессность (время проявления тест-реакции);

воспроизводимость (степень близости результатов биотестирования, выполненного в одинаковых условиях различными исполнителями);

возможность инструментализации и стандартизации.

3.4. Организация мониторинга источников сбросов сточных вод в водные объекты

При организации мониторинга источников сбросов сточных вод в водные объекты субъекты хозяйственной деятельности обеспечивают выполнение наблюдений.

В месте выпуска сточных вод в водный объект (створ сброс в водоем);

В контрольных точках (створах), расположенных на расстоянии не далее 500м ниже места сброса в водоем.

Контрольная точка (створ) отбора проб в водном объекте выше (по течению) выпуска сточных вод (фоновый створ) определяется в непосредственной близости от него с учетом сгонно-нагонных явлений и обратного течения и исключения попадания в него этих стоков. Контрольный створ ниже выпуска (по течению) в водном объекте определяется расчетным методом с учетом смешения (разбавления) от места сброса сточных вод и ассимиляционной способности водного объекта, но не далее 500 м от места сброса сточных вод. При рассеивающем выпуске сточных вод нижний контрольный створ выбирается в точке рассеивания сточных вод – непосредственно в месте сброса. Сеть наблюдений источников антропогенного воздействия формируется с учетом требований

Категории водного объекта (коммунально-бытового или рыбохозяйственного);

Объемом сброса сточных вод.

При осуществлении мониторинга воздействий согласно «Правилам охраны поверхностных вод» наблюдения должны проводиться по всем загрязняющим веществам, присутствующим в сточных водах, поступающих в водный объект.

Перечень контролируемых веществ определяется Ростехнадзором, исходя из установленного норматива ПДС. В основном, согласовывается график контроля по 15 параметрам: рН, цвет, запах, прозрачность, БПК, сульфаты, хлориды, взвешенные вещества, фосфаты, ионы аммония, нитриты, нитраты, нефтепродукты, железо, СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества).

Для субъектов хозяйственной деятельности, являющихся источниками загрязнения тяжелыми металлами и другими специфическими веществами, в график контроля дополнительно включается определение тяжелых металлов (цинк, медь, никель, хром, свинец), в число контролируемых тяжелых металлов могут быть включены и другие (мышьяк, ртуть, кадмий, алюминий, марганец и др.) и специфические вещества (фенол, цианиды, жиры и др.).

Определение органического углерода характеризует загрязнение водоема органическими веществами или работу сооружений по очистке сточных вод. Для этих целей в настоящее время применяются показатели – ХПК (бихроматная окисляемость) и БПК, которые также дают представление о загрязнении водоема органическими веществами. Для всех субъектов хозяйственной деятельности устанавливается периодичность наблюдений – 1 раз в месяц, за исключением мелких, имеющих небольшой объем сброса и незначительное загрязнение, для которых территориальные органы по охране окружающей среды могут устанавливать периодичность – 1 раз в квартал.

Отбор, транспортировка, хранение проб сточных и природных вод проводится в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Общие требования к отбору проб». Настоящий ГОСТ распространяется на любые типы вод, хотя ранее для различных категорий вод (сточных, природных, питьевых) применялись отдельные нормативные документы, регламентирующие отбор, транспортировку и хранение проб. ГОСТ устанавливает требования к оборудованию для отбора проб, подготовке проб к хранению, к оформлению результатов отбора проб, транспортировке проб, приемке проб в лабораторию, содержит основные рекомендуемые методы консервации и хранения отобранных проб, предназначенных для проведения определений конкретных показателей, которые разделены на 6 групп:

обобщенные показатели (10 показателей),

химические показатели (70),

органолептические показатели (4),

показатели радиационной безопасности (10),

микробиологические показатели (6),

биологические показатели (6).

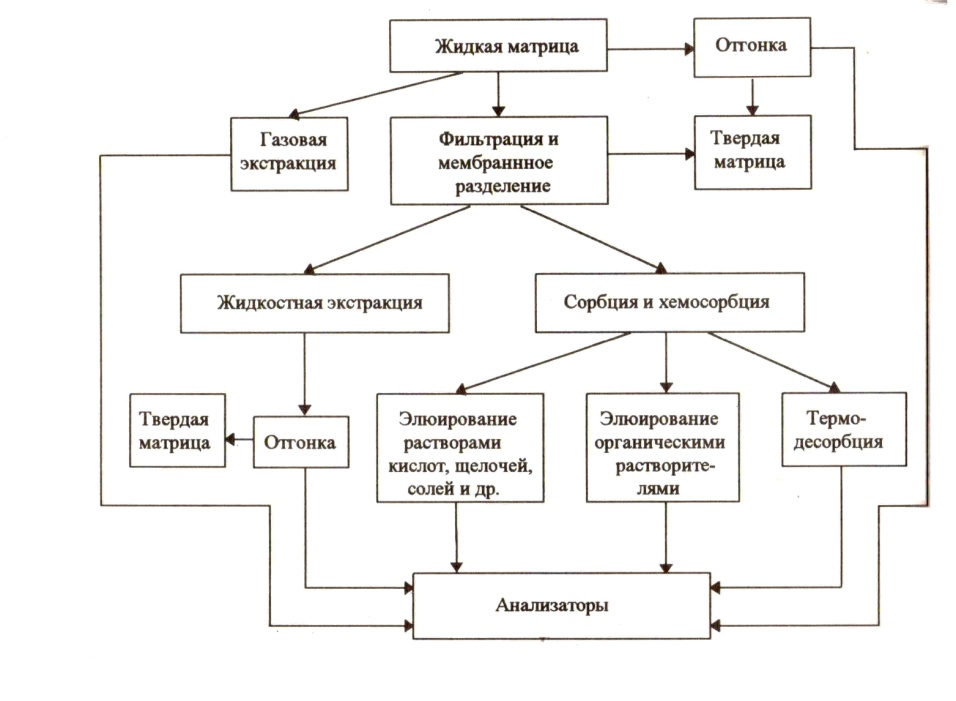

Разделы настоящего ГОСТа разработаны с учетом требований международных стандартов ИСО 5667-2-91 «Качество воды. Отбор проб. Часть 2. Руководство по методам обора проб», ИСО 5667-3-94 «Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обращению с пробами», ИСО 5667-1-82 «Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению программ отбора проб» (рис 3.1).

Все методики, используемые для мониторинга, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-96 (с дополнениями №1 и 2, 2001 и 2002гг.). «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений».

Указанный ГОСТ содержит требования к разработке методик выполнения измерений (МВИ), аттестации МВИ, стандартизации и метрологическому надзору за аттестованными МВИ. В соответствии с требованиями настоящего ГОСТа МВИ, используемые в сфере охраны окружающей среды, подлежат обязательной аттестации, поскольку измерения в области охраны окружающей среды в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» являются сферой обязательного государственного метрологического контроля и надзора.

Рис. 3.1. Схема пробоподготовки при определении загрязняющих

веществ в воде

На основании имеющихся материалов составляется план наблюдений.