- •6. Исследование неорганических строительных материалов

- •6.1. Номенклатура неорганических строительных материалов

- •Фасонные изделия, декоративные, звуко-изоляционные плиты перегородки и блоки пазогребневой конструкции гипс

- •6.2. Визуальный осмотр и фиксация термических поражений

- •Визуальный осмотр конструкций из гипса

- •6.3. Инструментальные методы исследования. Полевые методы

- •6.3.1. Ультразвуковая дефектоскопия

- •6.3.2 Ударно-акустический метод

- •6.3.3. Определение магнитной восприимчивости материала

- •6.4. Лабораторные методы исследования

- •6.4.1. Отбор на месте пожара проб материалов на основе цемента и извести

- •6.4.2. Методы и методики лабораторного исследования

- •6.4.3 Отбор проб и исследование гипсосодержащих материалов

- •6.4.4. Тигельный метод определения остаточного

6.4.3 Отбор проб и исследование гипсосодержащих материалов

Отбор проб гипса для определения зон термических поражений на строительных конструкциях производится аналогично тому, как это рекомендовалось для материалов на основе цемента и извести.

Для определения температуры и длительности нагрева (T и ) на каждом участке отбирается по 3-4 пробы - первая - поверхностного слоя; вторая - на глубине 10 мм; третья - 20 мм; четвертая - 40 мм.

На гипсе изменения под воздействием температуры гораздо лучше выражены, чем на материалах на основе цемента и извести, что облегчает их анализ.

Методы лабораторного исследования проб гипса - те же, что и рассмотренные для материалов из цемента и извести:

- рентгеноструктурный анализ (РСА);

- ИК- спектроскопия (ИКС).

По ИК спектрам различия в отдельных гидратных формах гипса видны "невооруженным" глазом (рис.6.6.):

Дигидрат (исходный гипсовый камень нагретый до температуры не выше 100 0С) обнаруживается по наличию полос 600,660,3560 см -1.

Полугидрат (200<Т<300 0С) имеет характерные полосы 670,3560+3610 см-1.

Ангидрит (Т < 4000С) имеет дуплет 590+615 см-1 вместо 600 см -1.

Но, тем не менее, и рентгенограммы, и ИК-спектры обычно обсчитывают, определяя спектральные и рентгеновские критерии.

Рис.6.6. Инфракрасные спектры отдельных гидратных форм гипса

Н

R

Рис.6.7. Гипсокартонная плита.

Зависимость рентгеновских критериев от температуры нагрева:

R 1 = [J(6.0Ǻ)/J(3.47Ǻ)] + 2J(7.56Ǻ)/J(2.28Ǻ)

R 2 = [J(3.01Ǻ)/J(3.47Ǻ)] + 2J(4.28Ǻ)/J(3.47Ǻ)

R 3 = J(2,88Ǻ)/J(3.47Ǻ)

Четкие изменения в составе гипса при нагреве дают возможность использования для исследования материалов на его основе и еще один очень простой метод.

6.4.4. Тигельный метод определения остаточного

содержания термолабильных компонентов

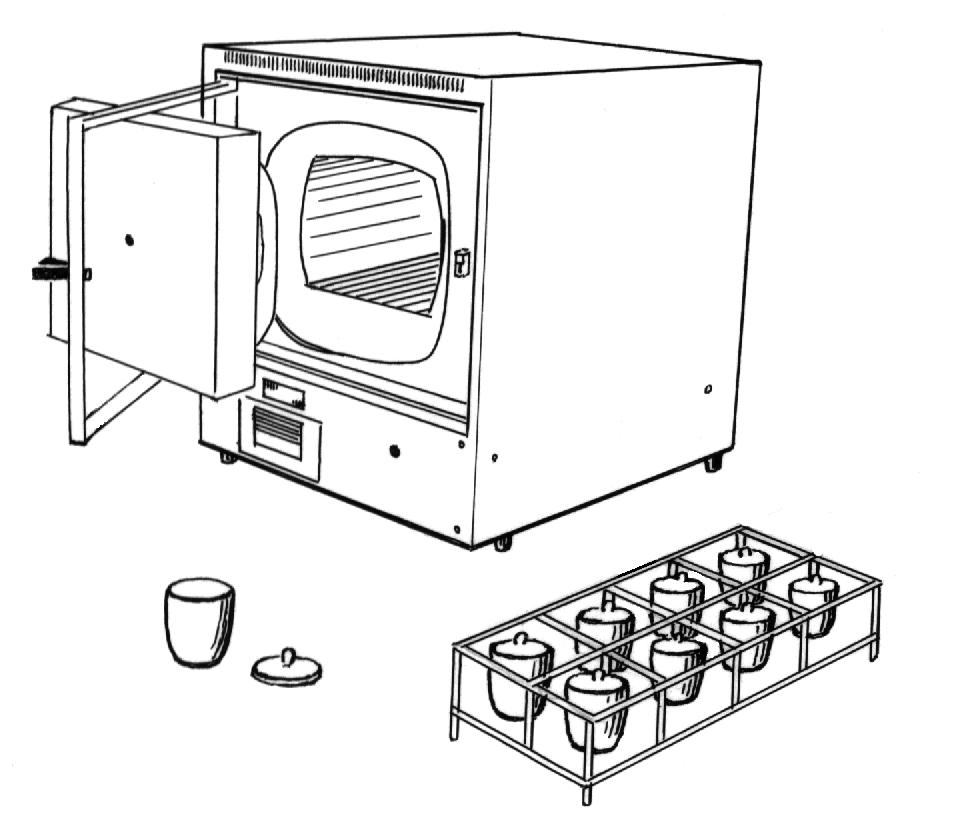

Пробы гипса засыпают в тигли и нагревают в муфельной печи при температуре 800 0С в течение 1-1,5 час (рис.6.8.). После нагрева и охлаждения пробы повторно взвешивают, определяя величину убыли массы пробы (% масс.) по формуле:

L1 = М2 (М3 М1) 100 / М2, % масс.,

где М1 – вес тигля, г;

М2 – навеска тигля, г;

М3 – вес тигля с навеской после нагрева в муфельной печи, г.

Величина L1 (% масс.) может быть использована в качестве критерия степени термического поражения гипсосодержащего материала на пожаре; чем она меньше, тем выше степень термического поражения.

То же возможно для цементного и известкового камня, но там изменения в содержании L1 хуже выражены.

Рис.6.8. Оборудование для весового термического анализа проб.

1 – муфельная печь; 2 – тигель с крышкой; 3 – подставка к тиглям.