- •Лабораторные работы по физике нефтяного и газового пласта

- •Введение

- •Общие правила выполнения и защиты лабораторных работ

- •3. Отбор керна и профильные исследования, изготовление и подготовка образцов

- •4. Изучение петрофизических свойств горных пород

- •4.1. Гранулометрический (механический) состав горных пород

- •(B)Таблица 4.1.1

- •Стеклянный стержень (коромысло); 2 – нить; 3 – цилиндрический сосуд;

- •Лабораторная работа № 1

- •(C)Таблица 4.1.2

- •(D)Таблица 4.1.3

- •4.2. Карбонатность.

- •Лабораторная работа № 2 определение карбонатности горных пород газометрическим способом на приборе кларка

- •Лабораторная работа № 3 определение карбонатности горных пород

- •4.3. Пористость

- •Лабораторная работа № 4

- •4. Проницаемость

- •Размерность параметров уравнения Дарси

- •Лабораторная работа № 5

- •Лабораторная работа № 6

- •4.5. Остаточная водонасыщенность и распределение пор по размерам в образцах горных пород

- •Лабораторная работа № 7

- •Исходные данные лабораторных исследований

- •Лабораторная работа № 8 построение дифференциальной кривой распределения пор по размерам в образце горных пород по методу центрифугирования

- •Данные лабораторных исследований

- •5. Изучение физико-химических свойств флюидов

- •5.1 Плотность флюидов лабораторная работа №9

- •5.2 Поверхностное натяжение лабораторная работа № 10

- •Лабораторная работа №11

- •Лабораторная работа №12

- •5.3 Вязкость лабораторная работа № 13

- •5.4. Растворы лабораторная работа №14

- •Внесистемные единицы, универсальные постоянные

- •Литература

Стеклянный стержень (коромысло); 2 – нить; 3 – цилиндрический сосуд;

4 – стеклянный диск; 5 – отсчетный микроскоп.

Рис. 4.1.2. Схема весов Фигуровского.

Хорошо перемешанную суспензию вливают в цилиндрический сосуд 3, в который опускают тонкий стеклянный диск 4, подвешенный на плечо седиментометрических весов Фигуровского Н.А. Выпадающее частицы суспензии отлагаются на стеклянном диске. По мере отложения осадка равновесие весов нарушается и для восстановления его требуется дополнительная нагрузка. Регистрируя время и нагрузки, получают данные, которые затем обрабатывают.

Каждый из указанных видов анализа имеет свою ценность и практическое значение. Так, например, для выбора ширины щелей фильтра и размера зерен гравийного фильтра необходимо проводить ситовой анализ, а для гидравлических расчетов, связанных с выносом и оседанием песка в жидкости, надо проводить седиментометрический анализ.

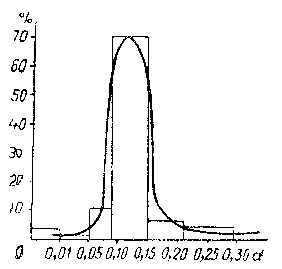

Результаты определения гранулометрического состава, полученного совместно ситовым и седиментометрическим способами, представляются в виде таблицы и оформляются графически. Наиболее распространёнными графиками являются гистограммы, кривые распределения зерен песка по размерам и суммарного состава (кумулятивные кривые). Кривые распределения строятся так, что по оси абсцисс откладываются размеры фракций, а по оси ординат - содержание каждой фракции в исследуемой породе в % по массе (рис. 4.1.3):

Средний диаметр частиц (d), мм

Рис. 4.1.3. Кривая распределения зерен песка по размерам.

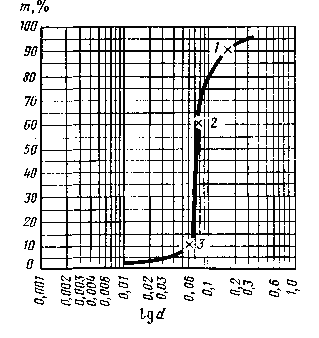

На кумулятивной кривой, в отличие от кривой распределения, по оси ординат откладываются нарастающие массовые, или весовые m, проценты (рис. 4.1.4), а по оси абсцисс — диаметры частиц dсрк:

![]() ∙100%

(2)

∙100%

(2)

![]() (3)

(3)

где n – количество сит, k – количество фракций.

Средний диаметр частиц, мм

Рис. 4.1.4. Кривая суммарного гранулометрического состава.

Анализ можно изобразить также в виде точки на треугольнике (чем ближе точка к какой-либо вершине треугольника, тем больше в данной породе фракции, соответствующей этой вершине).

На кривой второго графика (рис. 4.1.4) надо обратить внимание не только на характер кривой, но и на три характерные точки на кривой.

Точка 1, соответствующая размеру отверстия сита, на котором задерживается 10% более крупных фракций, а 90% более мелких фракций проходит через сито; перпендикуляр, опущенный из этой точки на ось абцисс дает диаметр зерен песка d90, по которому определяется, например, размер щелей фильтра, спускаемого в скважину и служащего для ограничения количества песка, поступающего из пласта.

Ширину наиболее распространенных прямоугольных щелей фильтра ориентировочно находят, удваивая указанный диаметр зерен d90. А диаметр круглого отверстия фильтра получают умножением этого диаметра зерен d90 на три. Чтобы получить диаметр гравия в гравийных фильтрах, надо указанный диаметр зерен d90 умножить на 1012.

Точка 2, соответствующая 60%-ному суммарному весовому составу, включая все более мелкие фракции, используется для определения коэффициента неоднородности.

Точка 3, соответствующая 10%-ному суммарному весовому составу, включая все более мелкие фракции, дает так называемый эффективный диаметр частиц. Отношение d60/d10 характеризует коэффициент неоднородности песка.

Для совершенно однородного песка, все зерна которого равны между собой, кривая суммарного состава выразится вертикальной прямой линией, а коэффициент неоднородности будет равен Кн=d60/d10=1. Коэффициент неоднородности пород нефтяных месторождений колеблется в пределах 1,1—20.

Метод отмучивания и ситового рассева наиболее распространен на практике, прост в исполнении и экономичен. Однако точность и информативность его низкая, поскольку позволяет выделять ограниченное (не более 7) количество дискретных классов зернистости. Как подчёркивается в специальной литературе (Методы палеогеографических реконструкций (при поисках залежей нефти и газа)/ Гроссгейм В.А., Бескровная О.В., Геращенко И.Л.-Л.: Недра, 1984. - 271 с.), гранулометрический анализ давно нуждается в кардинальной модернизации.

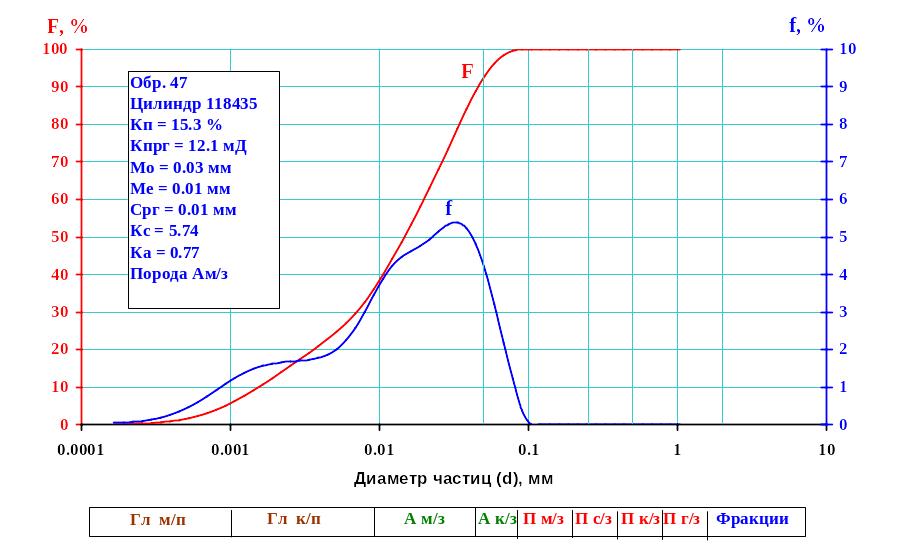

С целью повышения одновременно точности и экспрессности гранулометрического анализа применяется лазерный дифракционный микроанализатор “Analysette’’ фирмы FRITSCH. Прибор работает на основе оптического сходящегося лазерного луча и принципа рассеивания электромагнитных волн от взвешенных в жидкости частиц. Исследуемая проба вносится в сходящийся лазерный луч, который сканирует пробу и отклоняется на определенный угол в зависимости от диаметра и оптических свойств частиц. Программа математической обработки обеспечивает непрерывный расчёт размера зёрен и выдачу графиков в интегральном и дифференциальном виде, а также полную статистику по любым классам зернистости (среднее арифметическое, геометрическое, гармоническое, мода, медиана, коэффициенты сортировки, асимметрии и др.) и пересчёт в другие виды анализов (рис. 4.1.5).

Рис. 4.1.5. Дифференциальное (f) и интегральное (F) распределения грансостава.

Характерная особенность прибора “Analysette’’- большой диапазон измерения размеров частиц (0.1-1250 мкм). На основании дифференциальных (f) и интегральных (F) распределений оценивались усредненные параметры обломочного материала в целом:

- Мо - модальное значение, соответствующее максимуму на кривой f;

- Ме - медианное значение, соответствующее 50 % на кривой F;

- Срг - среднегеометрическое значение, рассчитываемое по формуле:

Срг=ni*Lgdi/ni (4)

где ni – доля фракции, di - средний диаметр зернистости;

Кс -коэффициент сортировки:

Кс=Q3/Q1, (5)

где Q3 и Q1 –квантили размерности на кривой F соответственно при 75% и 25%; при Кс=1-2.5 сортировка считается хорошей, при Кс=2.5-4.5 – средней, при Кс >4.5 – плохой;

Ка - коэффициент ассиметрии модальной величины относительно медианной согласно формулы:

Ка= Q3*Q1/(Ме)2, (6)

при Мо<Ме величина Ка >1, при Мо>Ме величина Ка <1.

Такие графики позволяют быстро идентифицировать тип породы с учётом наиболее представительной фракции грансостава. В первом случае проба соответствует алевролиту мелкозернистому, а во втором - песчанику среднезернистому. Несомненное преимущество лазерного анализа состоит в том, что он позволяет детально дифференцировать глинистую компоненту пород, в значительной степени контролирующей их адсорбционно-диффузионные свойства, удельное сопротивление и водонасыщенность. Согласно рис. 4.1.5 содержание пелитовой фракции (<0.01 мм) в низкопроницаемом образце значительное – до 25– 32 %.