- •Вопросы и ответы к экзамену ТиПми (2 курс, 2012-13 учебный год)

- •1. Социально-политические реформы общества и возникновение журналистики. Развитие массовой прессы. Процесс монополизации прессы. Возникновение журналистики.

- •Монополизация сми в современном информационном пространстве.

- •2. Особенности информационной инфраструктуры в национальных границах различных стран. Массовая информация и её роль в современном мире.

- •3. Глобализация информационных процессов; понятие информационного общества. Глобализация информационных процессов.

- •Без комментариев

- •Понятие «информационного общества».

- •4. Организация работы редакции.

- •Величина редакционного коллектива.

- •Состав редакционного коллектива.

- •Структура редакционного коллектива.

- •Ролевая структура редакции.

- •Формы организации редакционной деятельности.

- •Технологический процесс.

- •Журналистский корпус.

- •5. Источники информации, информационные агентства, агентства в сфере общественных связей, корреспондентская сеть, интернет, редакционные базы данных. Документальный тип источников информации.

- •Предметно-вещевая среда как источник журналистской информации.

- •Государственные организации как источники информации.

- •Информационные агентства.

- •Интернет как источник журналистской информации.

- •Человек как источник журналистской информации.

- •Базы данных.

- •6. Сми как предприятие. Рынок современной прессы. Позиционирование издания; ценообразование, себестоимость; оценка спроса, стимулирование сбыта. Рынок типографических услуг. Рынок современной прессы.

- •Сущность позиционирования.

- •Распространение.

- •Ценообразование.

- •Себестоимость.

- •Оценка спроса.

- •Стимулирование сбыта.

- •Рынок типографических услуг.

- •7. Стандарты качества информации

- •8. Финансовая политика сми. Кредитование сми. Государственные дотации средствам массовой информации. Связи с общественностью в редакционной структуре. Финансовая политика сми.

- •Государственная политика в области сми.

- •Российский капитал на информационном рынке.

- •Иностранный капитал на информационном рынке.

- •Связи с общественностью в редакционной структуре.

- •9. Теория и методика журналистского творчества; журналистское творчество как профессиональная деятельность. Теория и методика журналистского творчества.

- •Журналистское творчество как профессиональная деятельность.

- •10. Журналистское произведение как текст. Жанровые разновидности. Журналистское произведение: тема, замысел, идея.

- •Замысел произведения: возникновение, накопление материала, структура, проблема, гипотеза.

- •Жанровые особенности журналистских материалов. Жанровое многообразие публицистики.

- •11. Интернет и его использование журналистом. Технические средства в процессе журналистского творчества.

- •Полиграфическая техника.

- •Фотографическая техника.

- •Кинематографическая техника.

- •Интернет для журналиста.

- •12. Профессионально-этические правила и нормы; законодательство в сфере журналистики. Понятие “компромата”. Кодекс профессиональной этики российского журналиста.

- •Законодательство в сфере журналистики.

- •Глава V. Права и обязанности журналиста

- •Понятие компромата.

- •13. Проблема скрытой рекламы. Проблема факта и комментария. Теория социальной ответственности. Проблема скрытой рекламы.

- •Проблема факта и комментария.

- •Теория свободы прессы и её социальной ответственности.

- •Полиграфическая техника и основные полиграфические процессы. Вёрстка и печать.

- •Дизайн полиграфических изданий.

- •15. Фотография, техника фотосъёмки.

- •Виды фотографии.

- •Техника фотосъёмки.

- •16. Технические средства радио и тв.

- •17. Компьютерная техника в производстве современной прессы, в работе редакций. Электронные версии современных газет.

- •Значение internet для организации редакционно-издательских процессов. Сервисы e-mail, www как составные части internet.

- •Газета в Сети.

- •Сетевая пресса.

- •18. Средства массовой информации как средство бесструктурного управления. Понятие о структурном и бесструктурном управлении (по в.А.Истархову).

- •Средства массовой коммуникации как инструмент бесструктурного властного влияния.

- •19. Влияние массовой коммуникации на политическую жизнь общества (по т.В.Науменко).

- •20. Ситуация в России и необходимость использования методов бесструктурного управления в российской массовой коммуникации.

- •7. Райтократия как один из видов власти. Толпо-элитарная модель общества. Понятие о двух типах культуры (по э.Фромму) и соответствующих им двух типах средств массовой коммуникации.

- •Толпо-элитарная модель общества.

- •Понятие о двух типах культуры (по э.Фромму) и соответствующих им двух типах средств массовой коммуникации.

- •22. Общие правила отношений со сми.

- •23. Специфика массовых коммуникаций. Информационные агентства. Пресса. Радио. Телевидение. Журналистика.

- •Информационные агентства.

- •Пресса.

- •Телевидение.

- •Журналистика.

- •24. Понятие о феномене информационной войны. Информационные угрозы. Проблема информационной безопасности.

- •Проблема информационной безопасности.

- •25. Вербальный и визуальный каналы коммуникации. Коммуникативный и метакоммуникативный уровни коммуникации.

- •Коммуникативный и метакоммуникативный уровни коммуникации.

- •26. Иерархический и демократический типы коммуникации. Агрессивная/благоприятная коммуникативная среда.

- •Агрессивная/благоприятная коммуникативная среда.

- •27. Понятие о сильном и слабом участниках коммуникации. Активный и пассивный слушатели.

- •Активный и пассивный слушатели.

- •28. Фактор аудитории.

- •29. Возможности канала коммуникации.

- •30. Медиавирусы на телевидении как сфере массовой коммуникации. Мастерство авторов медиавирусов. Понятие о медиавирусах.

- •Понятие о медиавирусах.

- •31. Предыстория медиавирусов. Типы медиавирусов. Вирус «умные наркотики». Рэп как медиавирус. Формируемая вирусами расщеплённость сознания.

- •Типы медиавирусов.

- •Вирус «умные наркотики».

- •Рэп как медиавирус.

- •32. Язык сми как многоаспектное явление. Воздействующая функция языка сми.

- •33. Различия образа события в печатных и электронных сми. Расхождения в образе события и механизм введения в заблуждение. Введение в заблуждение.

- •Расхождения в образе события и механизм введения в заблуждение. Введение в заблуждение.

- •34. Политический дискурс и прецедентные феномены. Общее понятие о дискурсе. Общее понятие о политическом дискурсе.

- •35. Ритуальность политического дискурса. Политический дискурс, национальный миф и история как рационализация мифа.

- •36. Когнитивная база и общее понятие о прецедентных феноменах.

- •37. Разновидности прецедентных феноменов. Взаимосвязь прецедентных феноменов.

- •38. Прецедентные феномены как основные составляющие когнитивной базы лингво-культурного сообщества.

- •39. Переосмысление прецедентных феноменов как проявление политической борьбы.

- •40. Прецедентные феномены в текстах политического дискурса.

- •41. Введение в область новой теории войны. Цели и задачи сетевых войн. Основные признаки сетевой структуры.

- •42. Глобальный экономический кризис как фактор сетевой войны. Россия в сетях. Южно-Осетинский конфликт как пример сетевой операции.

- •Список литературы:

7. Райтократия как один из видов власти. Толпо-элитарная модель общества. Понятие о двух типах культуры (по э.Фромму) и соответствующих им двух типах средств массовой коммуникации.

Рассмотрение райтократии (власти пишущих над читающими) как одного из видов власти мы должны предварить анализом понятия власти вообще.

Власть – от общеславянского *vladtь ('владение', буквально: владение человеком другими людьми) – это способность и возможность субъекта (личности, партии, класса, государства и т.д.) осуществлять и навязывать свою волю, оказывать воздействие на деятельность людей с помощью авторитета, права, насилия и других средств.

Одними из наиболее подробных исследований психологии власти в российской политической психологии являются монографии А.И.Юрьева «Введение в политическую психологию» (1992) и «Психология власти» (1995; см. об этом: А.Г.Конфисахор 2004: 69-59).

Им предлагается классификация носителей власти, каждый из которых объединяется по особым психологическим признакам, имеет свои цели и задачи, методы и способы функционирования, принятые в политической психологии. Выделяется восемь типов носителей власти (и райтократия образует один из них). Рассмотрим их подробнее.

Бюрократия – власть уполномоченных над неуполномоченными. Бюрократов ругают всегда и везде. Но все прекрасно понимают, что без аппарата – чиновного люда, сосредоточивающего в своих руках обслуживание и распоряжение механизмами власти, прожить в обществе нельзя. Но в соответствующей обстановке возникают условия перерождения аппарата, утрачивающего вторичный, обеспечивающий характер и приобретающего первичный статус. К таким условиям можно отнести:

а) формализм, т.е. следование в первую очередь букве инструкции без учета реальных обстоятельств и жизненных интересов;

б) волокиту, т.е. затягивание всяких дел либо в силу несостоятельности, либо умышленного вымогательства;

в) казенщину, т.е. наблюдение за работой по видимости, с соблюдением всяких абсолютно несущественных мелочей в ущерб практическому делу;

г) волюнтаризм, мздоимство, лихоимство, коррупцию.

Невозможно не сослаться при описании бюрократии и чиновников на С.Н.Паркинсона (1988). Он, в частности, пишет, что количество служащих и объем работы не связаны между собой. По закону Паркинсона, число служащих возрастает независимо от того, уменьшилось ли, увеличилось или вообще исчезло количество дел. И далее он приводит два аксиоматических положения:

1) чиновник множит подчиненных, но не соперников;

2) чиновники работают друг для друга.

Наукократия – власть знающих над незнающими. Поскольку человек от природы практически не приспособлен для жизни в физической среде обитания, не в состоянии защититься от враждебного животного мира, добывать пищу, строить качественное жилье, природа дала ему одно преимущество – понимать существо закономерностей окружающего мира. Изощренная приспособляемость человека к выживанию в мире достигается за счет мощных компенсационных механизмов, приспосабливающих для достижения своих интересов сильные и слабые стороны противников. Вся история взаимоотношений человека с окружающей действительностью – подтверждение тезиса Дж.Лассуэлла о том, что власть – это компенсация неполноценности. И это положение не должно рассматриваться как оскорбление. Компенсация неполноценности — стремление достичь поставленной цели за счет специально организованного поведения, используя то, что природа дала человеку, и находя новые алгоритмы действий.

Технократия – власть умеющих над неумеющими. Влияние технократов присутствует во всех сферах политической и общественной жизни. И зачастую в опосредованных формах. Власть технократов и их влияние иногда даже не осознается. Приведем пример: США создали атомную бомбу и провели ее испытание, доказав этим превосходство своих технократов и наукократов над всеми остальными. Как это повлияло на процессы, происходящие в СССР, на жизнь простых людей? Повлияло таким образом, что на многие десятилетия политика нашей страны была направлена на достижение научного, интеллектуального, технического и технологического уровня, обеспечивающего достижение военного паритета. И это, естественно, существенно изменило всю структуру общественных отношений, сказалось на уровне жизни, позволило раскручивать идеологическую работу, проводить антиамериканскую политику. Влияние наукократов и технократов на политические процессы, происходящие в обществе, необходимо рассматривать в паре, так как зачастую технократы претворяют в жизнь то, над чем работают наукократы.

Демократия – власть большинства над меньшинством. Традиционно принято считать, что демократия есть лучшее устройство государства. Но еще Бертран Рассел отмечал, что не следует надеяться на то, что меньшинство, представляющее интересы большинства, будет о нем (большинстве) заботиться. Существует вполне реальная опасность индивидуальной власти, за которой стоят льстецы, интриганы, вокруг лидеров находятся менее заметные люди, оказывающие на лидеров непосредственное влияние. Будут ли они заботиться об интересах большинства? Вряд ли. Тем более сейчас прекрасно известно, что выборы сопряжены с огромными финансовыми затратами и зачастую победу обеспечивают именно финансовые возможности. Можно отметить и то, что в периоды политических инноваций, изменения существующего строя и политического курса государства демократия приводит к анархии, нарушению вертикальной структуры властных отношений и в конечном счете разрушению государства вплоть до потери государственной целостности.

Это положение отмечает и К.Г.Юнг (Одайник, 1996), который считает, что демократия пригодна не для любых условий и не является идеальной формой государственного устройства. Для него ближе точка зрения на взаимоотношения между индивидом, обществом и государством, согласно которой неразумно насаждать демократию декретами там, где для нее нет исторической, социальной и политической базы.

Автократия – власть сильных над слабыми. Как мы уже неоднократно отмечали, власть не является насилием, хотя именно с ним ассоциируется в первую очередь. В природе человека заложено не только стремление властвовать над другими, но и быть необходимым для других людей, помогать им, становиться полезным. Эта тенденция заставляет искать другого человека, того, кого надо слушаться, кому подчиняться, кем руководствоваться.

Плутократия – власть имеющих над неимеющими. Общественное мнение вынуждает плутократов избегать явных и открытых попыток завоевать политическую власть. Но влияние плутократов на политические процессы, происходящие в обществе, очень велико. Наиболее известные методы – лоббирование интересов банкиров, промышленников, представителей ВПК. Финансовую поддержку на выборах своим кандидатам обеспечивают плутократы. И вполне можно представить ситуацию, при которой перед выборами главы города или губернатора директор завода, не поддерживающий их, отправляет всех своих работников в количестве 30 тыс. человек в оплачиваемый отпуск на 2 месяца. И объясняет этот шаг тем, что администрация города (области) не оплатила по договорам за выполненные работы и произведенные товары (так это на самом деле или нет, никто и не узнает). Можно заранее представить, как проголосуют люди, оставшиеся без средств к существованию. Власть плутократов (особенно в наших условиях) чрезвычайно велика, хотя и проявляется достаточно часто в неявной, скрытой форме.

Партократия — власть организованных над неорганизованными. Политические партии являются носителями моделей устройства власти, и избежать партийности, самого факта появления и существования партий, их влияния на жизнь общества невозможно. Эти структуры берут на себя функции проектировать механизмы власти, производить их и эксплуатировать. Отношения к политическим партиям простираются от полнейшего пренебрежения ими до абсолютного почитания. Сейчас в России отношение к партиям пренебрежительное. Это пренебрежение может дорого стоить для общества в целом и для каждого человека. Можно для примера рассмотреть недавнюю историю КПСС: чуть больше 18 млн членов партии и население СССР более 260 млн человек – партия правила страной более 70 лет.

Райтократия – власть пишущих над читающими. В настоящее время общество перешло из века постиндустриального в информационный. Вся информационная среда, в которой находится человек, является на 100% искусственной. Люди знают и понимают только то, что было заранее подготовлено и предъявлено им райтократами. Это же положение относится и к политическим лидерам. Они также находятся во власти райтократов, используя ту информацию и те сведения, которые подготовили для них райтократы. В книге «Введение в политическую психологию» А.И.Юрьев описал механизмы искажения информации райтократами, в результате чего становится возможной полная дезориентация субъектов и объектов власти.

Рассматривая психологические функции власти, А.И.Юрьев отмечает, что психологическая природа власти такова, что субъект власти (как и объект) живет в условиях одновременного и совместного воздействия на него разнородных ее факторов. В политике может казаться, что бесспорной властью обладает, например, партократия. Но это лишь одна система власти, которая является ведущей за счет ее экстремальных параметров, определяющих детерминанты и сосредоточивших на ней внимание. Одновременно человек находится в поле власти бюрократии, наукократии, райтократии и пр., носителями власти, действующими в тени преобладающего влияния партократии.

Восемь сосуществующих носителей власти находятся в постоянном движении относительно друг друга, используя для этого пять возможных видов отношений – гегемонизм, вотум, блок, консенсус и оппозицию.

Гегемонизм – навязывание взглядов, политических установок, политики одним субъектом власти другому. Он возможен в отношениях между людьми, политическими организациями и общественными движениями, народами и государствами. В основе гегемонизма – идеи о духовном и интеллектуальном неравенстве людей, народов, наций, о праве элиты диктовать свою волю «низшим». Гегемонизм опирается на психологию принуждения – организацию быстрого и точного исполнения стереотипных действий партнера на основе общепринятых указаний, традиций, уставов и других нормативов поведения. Целью принуждения является безусловное выполнение указаний носителя власти независимо от установки других носителей власти или объектов власти.

Вотум – решение, мнение, выраженное в форме голосования. Например, вотум доверия или вотум недоверия – выражение парламентом одобрения или неодобрения деятельности правительства. Отношения доверия или недоверия могут иметь как официальный, так и неофициальный характер. Вотум основывается на механизмах суггестивного воздействия – бесконтрольного со стороны партнера проникновения в его психику и реализации замысла носителя власти в виде новых поступков, мотивов, установок партнера.

Блок – соглашение, объединение государств, политических партий, общественных организаций для совместных действий, достижения общих политических целей. Блок – явление временное и существует только до момента достижения промежуточной цели противодействия противостоящему носителю власти. Блок может быть создан в случае пересечения целей и задач нескольких носителей власти. Блок опирается на психологию убеждения – целенаправленное и систематическое воздействие на развитие партнера с тем, чтобы подготовить его к выполнению определенных ролей в системе общественных отношений. Целью убеждения является создание у объекта власти фиксированной нравственной установки на его причастность к конкретной политической цели, ответственности за ее достижение.

Консенсус – метод разработки и принятия решений, а также международных договоров, документов, при котором обсуждаемое положение не ставится на голосование, а принимается согласованием. Под согласованием понимается положение, при котором участвующее в переговорах государство, даже если оно не согласно с тем или иным положением, тем не менее не возражает против принятия документа в целом в интересах сотрудничества. Консенсус предполагает метод доказательства – приведение поступков человека в соответствие с действительностью на основе знания фактов, понятий, в которых отражены закономерности природы и общества.

Оппозиция – в политике: а) противопоставление своей политики другой политике, б) выступление против мнения большинства или господствующего мнения в законодательных, партийных или иных структурах, декларирующих свою приверженность демократическим процедурам. Различается оппозиция умеренная, радикальная, лояльная (готовая к соглашению и поддержке власти), конструктивная (формулирующая содержательные, деловые предложения) и деструктивная (разрушительная). Оппозиция широко применяет психологию изменения состояния партнеров – комплексное использование психологических средств с целью устранения или ослабления нежелательного для носителя власти отношения партнера к себе, своему состоянию и окружающей среде.

Одновременно и совместно каждый носитель власти вступает в отношения с остальными семью носителями власти. При этом в каждом отдельном случае он обнаруживает способность быть адекватно разнообразным, используя все пять форм отношений с ними: консенсуса – с одними, блока – с другими, оппозиции – с третьими, гегемонизма – с четвертыми, вотума – с пятыми. Это соответствует модели репертуарной решетки, имеющей 40 (8х5) клеток и определяющей психологические механизмы различных типов отношений носителей власти.

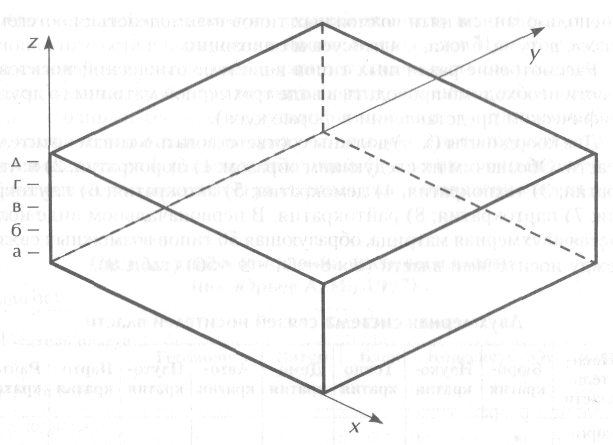

Рассмотрение различных типов в системе отношений носителей власти необходимо проводить в виде трехмерной матрицы (в другом графическом представлении в форме куба).

Две координаты (х, у) должны соответствовать 8 типам носителей власти. Обозначим их следующим образом: 1) бюрократия; 2) наукократия; 3) технократия; 4) демократия; 5) автократия; 6) плутократия; 7) партократия; 8) райтократия. В первоначальном виде получается двухмерная матрица, образующая 56 типов возможных связей между носителями власти (8 х 8 = 64 - 8 = 56)

Третье измерение (z) составляют пять возможных видов отношений: а – гегемонизм; б – вотум; в – блок; г – консенсус; д – оппозиция. Анализ отношений носителей власти, по А.И.Юрьеву, надо проводить на основании трехмерной структуры (куба), имеющей 280 типов отношений.

И такие исследования под руководством А.И.Юрьева проводятся преподавателями и сотрудниками кафедры политической психологии СПбГУ, что является продолжением понимания всей сложности и многогранности категории «власть». Рассмотренная система отношений носителей власти, по мнению А.И.Юрьева и А.Г.Конфисахора (работающего на кафедре, возглавляемой А.И.Юрьевым), требует дополнительного научного анализа и экспериментального исследования, так как сложившиеся отношения оказывают чрезвычайно большое влияние на политическую жизнь всей страны.

Самостоятельный научный интерес представляет толпо-элитарная модель общества, представленная В.А.Истарховым в его книге (В.А.Истархов 2001).