- •65 Технология бурения нефтяных и газовых скважин,

- •Технология бурения нефтяных и газовых скважин

- •Институт природных ресурсов – ипр

- •Раздел 1. Общие сведения о бурении скважин

- •1.1. Назначение, цели бурения, конструкция скважин

- •1.2. Технологические циклы бурения и строительства скважин

- •1.3. Основные способы бурения скважин

- •1.4. Основные способы бурения скважин на нефть и газ

- •1.5. Перспективы использования новейших энергетических источников для целей бурения скважин

- •1.6. Способы направленного бурения скважин на нефть и газ

- •1.7. Бурение на акваториях

- •Раздел 2. Основные закономерности поведения горных пород при механическом разрушении

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Механические и абразивные свойства горных пород

- •2.3. Влияние всестороннего давления и температуры на некоторые свойства горных пород

- •2.4. Основные закономерности разрушения горных пород

- •2.5. Влияние забойной гидродинамики на процессы разрушения горных пород при бурении скважин

- •2.6. Влияние показателей свойств буровых растворов и их типов на эффективность разрушения породы на забое скважины

- •2.7. Влияние режима промывки на скорость бурения

- •2.8. Энергетика процессов разрушения горных пород

- •3. Гидроаэромеханика в бурении

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Методы определения основных реологических характеристик буровых растворов

- •3.3. Гидродинамика при спускоподъемных операциях

- •3.4. Местные гидравлические сопротивления

- •(Буровые долота)

- •8.1. Классификация буровых долот:

- •8.2. Шарошечный породоразрушающий инструмент (при):

- •9.1. Лопастные долота

- •9.2. Фрезерные долота

- •9.3. Долота исм

- •9.4. Алмазные долота

- •9.5. Породоразрушающий инструмент режуще-скалывающего действия типа pdc с алмазно-твердосплавными пластинами (атп)

- •9.5.1. Общие положения

- •9.5.2. Изготовление резцов атп

- •9.5.3. Геометрия долот pdс

- •9.5.4. Технико-технологические характеристики отечественного породоразрушающего инструмента режуще-скалывающего действия с импортными алмазно-твердосплавными пластинами

- •10.1. Шарошечные бурильные головки

- •10.2. Лопастные, фрезерные и твердосплавные бурильные головки

- •10.3. Алмазные бурильные головки и бурильные головки исм

- •10.4. Керноприемныи инструмент

- •10.5. Расширители

- •10.6. Калибрующе-центрирующий инструмент

- •11.1. Общие положения:

- •11.2. Трубы бурильные ведущие

- •11.3. Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним

- •11.4. Замки для бурильных труб с высаженными концами

- •12.1. Трубы бурильные с приваренными замками

- •12.2. Легкосплавные бурильные трубы

- •12.3. Утяжеленные бурильные трубы

- •12.3.1. Утяжеленные бурильные сбалансированные трубы убтс-2

- •12.3.2. Утяжеленные бурильные трубы (горячекатаные)

- •12.3.3. Утяжеленные бурильные трубы с замками убтсз

- •12.4. Переводники для бурильных колонн

- •12.5. Резиновые кольца для бурильных труб

- •12.6. Обратные клапаны для бурильных труб

- •12.7. Опорно-центрирующие элементы

- •13.1. Проектирование бурильной колонны

- •13.1.1.Основные определения

- •13.1.2. Нагрузки, действующие на бурильную колонну

- •Общий порядок проектирования и расчета бурильных колонн

- •13.1.4. Расчет убт

- •Соотношения диметров долот и основной ступени убт, мм

- •Рекомендуемые соотношения диаметров обсадных и бурильных колонн, мм

- •Отношение диаметров долот и наибольших поперечных размеров промежуточных опор, мм

- •Рекомендуемые моменты свинчивания убт, кГс·м

- •13.1.5. Общие положения проектирования колонны бурильных труб

- •Расчет запасов прочности по усталости колонны бурильных труб

- •Механические свойства материала бурильных труб

- •Геометрические и весовые характеристики бурильных труб

- •Определение длины секции бт

- •13.1.7.1. Определение наибольшей допустимой длины секции бт

- •13.1.7.2. Корректировка допускаемой длины секций исходя из действующих эквивалентных напряжений

- •Расчет бурильных труб на избыточное давление

- •Расчет замковых соединений

- •13.1.10. Расчет допустимой глубины спуска кбт на клиновых захватах

- •13.1.11. Проверочный расчет бк

- •14.1. Общие положения

- •14.2. Выбор способа бурения

- •14.3. Забойные двигатели

- •14.3.1. Турбобуры. Турбинное бурение

- •15.1. Турбины современных турбобуров

- •15.2. Регулирование характеристики турбобура

- •15.3. Проектирование характеристики турбобура

- •15.1. Общие положения:

- •15.2. Методологическая концепция процесса проектирования турбобуров:

- •15.3. Методика расчета энергетических характеристик турбобуров:

- •Пример расчета характеристики турбобура

- •16.1. Бурение винтовыми забойными двигателями

- •16.2. Турбовинтовые гидравлические двигатели

- •17.1. Электробуры. Электробурение

- •17.2. Роторное бурение

- •18.1. Механическое углубление: показатели и параметры режимов бурения

- •1. Вводные понятия

- •2. Влияние различных факторов на процесс бурения

- •18.2. Влияние дифференциального и угнетающего давлений на разрушение горных пород

- •19.1. Перспективы внедрения способов местного регулирование давления в зоне разрушения (дифференциального давления) в практику бурения.

- •20.1. Проектирование режимов бурения

- •20.1.1. Обоснование класса и типоразмеров породоразрушающих инструментов по интервалам бурения:

- •Статистический анализ отработки долот в аналогичных геолого-технических условий.

- •20.1.4. Расчет необходимого расхода очистного агента

- •20.2. Рациональная отработка долот

- •Список нормативно-справочных и инструктивно-методических материалов, рекомендуемых при изучении технологии бурения нефтяных и газовых скважин

10.4. Керноприемныи инструмент

Керноприемным или колонковым инструментом (керноприемными устройствами) принято называть инструмент, обеспечивающий прием, отрыв от массива горной породы и сохранение керна в процессе бурения и во время транспортирования по скважине вплоть до извлечения его на поверхность.

Во избежание получения искаженных или вовсе неверных геологических, химических и иных данных о буримых породах нередко необходимо применять такие керноприемные устройства, которые обеспечивают не только высокий вынос керна (в %), но и ненарушенную структуру породы, защищают керн от промывочной жидкости, производят на него минимальное разрушающее воздействие и т.п.

По принципу работы и конструктивным особенностям керноприемные устройства распределяются на следующие разновидности: PI, P2 - для роторного бурения соответственно со съемным (извлекаемым по бурильным трубам) и с несъемным керноприемниками; Tl, T2 - для турбинного бурения соответственно со съемным и несъемным керноприемниками.

Современные керноприемные устройства выпускаются трех типов и предназначены для отбора керна из массива плотных пород; в трещиноватых, перемятых или перемежающихся по плотности и твердости породах; в сыпучих породах, легко разрушаемых и размываемых буровым раствором.

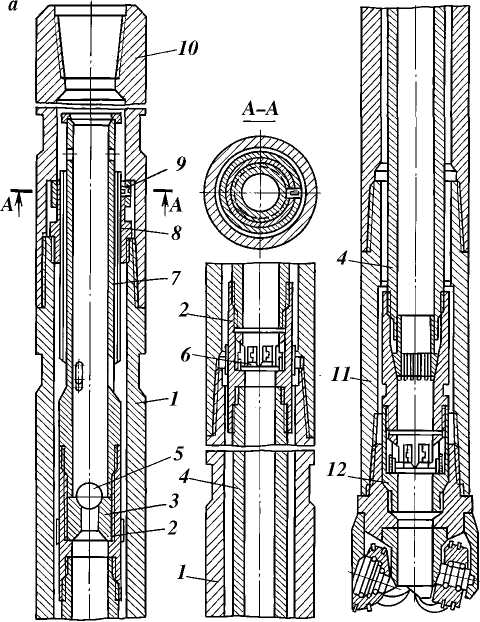

Керноприемные устройства первого типа выполняются в виде двойного колонкового снаряда с керноприемником (грунтоноской), изолированным от потока бурового раствора и вращающимся вместе с корпусом снаряда. К устройствам этого типа относится колонковый снаряд "Недра" (рис. 10.9, а).

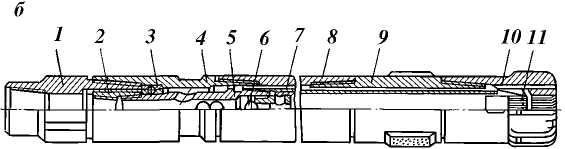

Устройства второго типа изготовляют с невращающимся керноприемником, подвешенным на одном или нескольких подшипниках, и с надежными кернорвателями и кернодер-жателями. К устройствам этого типа относятся керноотборный снаряд СК164/80 (рис. 10.9.,б), КК, К и др.

Устройство третьего типа должно обеспечивать полную герметизацию керна и перекрытие керноприемного отверстия в конце бурения. К таким устройствам относится снаряд с эластичным керноприемником.

Керноприемные устройства разновидности Р2 изготовляют всех трех типов, а остальные разновидности - одного-двух типов.

В России в настоящее время изготовляют серийно керноприемные устройства разновидностей Р2, Т1 и Т2 (ГОСТ 21949 — 76 предусматривает выпуск устройств только PI, T1 и Т2). Разновидность Р2 выпускают двух типов.

Рис. 10.8. Керноприемные устройства:

а - снаряд "Недра" КД11М-190/80; б - СК164/80

Керноприемное устройство Р2 первого типа производится в единственной модификации - виде снаряда "Недра" одной модели КДПМ-190/80 - для отбора керна диаметром 80 мм.

Колонковый снаряд "Недра" состоит из двух, трех секций или более длиной по 5 м. В его состав входит корпус 1 (см. рис. 10.9., а), верхний 10 и нижний 11 переводники и грунтоноска 4, собранная, как и корпус, из нескольких секций, соединенных муфтой-центратором 2. В последней смонтирован кернодержатель 6, а в нижней части грунтоноски - комплект кернорвателей 12. Верхняя часть грунтоноски включает узел подвески с винтом 7, гайкой 8 и фиксатором 9 и обратный клапан, состоящий из сменного гнезда-седла 3 и шара 5.

Снаряд "Недра" благодаря теоретически неограниченному количеству секций позволяет отобрать керн большой длины, зависящий от стойкости бурильных головок. В комплект этого снаряда включают обычно бурильные головки серий 6ВК, 20НК, 21ВК, 25НК, 17ВК и др.

Керноприемные инструменты той же разновидности второго типа выполняются двух модификаций: СК и СКУ.

Инструмент СК (снаряд керноотборочный) изготовляется модели СК 164/80, т.е. с наружным диаметром корпуса 164 мм и диаметром керноприемного отверстия 80 мм. Этот снаряд состоит из верхнего 1 и нижнего 9 переводников (см. рис. 10.9., б), контрвтулки 2, радиально-упорного шарикового подшипника 3, головки 4, полого шпинделя 5, обратного клапана 6, керноприемника 7 (грунтоноски), трубчатого корпуса 8, башмака 10 и цангового кернорвателя 11. При отборе керна в мягких породах цанговый кернорватель заменяется лепестковым. Шариковый подшипник 3 обеспечивает свободное вращение головки 4 и корпуса 8 относительно шпинделя 5 и навинченного на этот шпиндель почти не вращающегося в процессе бурения керноприемника 7. Шарик обратного клапана 6 забрасывается в снаряд по бурильным трубам после промывки непосредственно перед бурением. Он закрывает полость керноприемника 7 от попадания в нее бурового раствора.

Снаряд СК выпускается двухсекционным длиной 17 500 мм. Он может быть изготовлен с одной или тремя секциями. Используется с алмазными бурильными головками диаметром 188, 212, 241 или 267 мм. Этот снаряд постепенно заменяется унифицированным снарядом КД 11 М-190/80.

Инструмент модификации СКУ конструктивно представляет собой видоизмененный снаряд "Недра". Серийно выпускается керноприемный инструмент разновидности Т1 (КТДЗ и КТД4С) четырех моделей: КТДЗ-240, КТД4С-240, КТД4С-195 и КТД4С-172.

Инструмент КТДЗ-240 выпускается односекционным и применяется с бурильными головками серии 1ВК наружным диаметром 269 или 295 мм для керна диаметром 48 мм; КТД4С-240 - трехсекционным (две секции и один колонковый шпиндель), применяется с бурильными головками серии 2ВК диаметром 269,9 или 295,3 мм для керна диаметром 60 мм.

Инструмент КТД4С-195 - четырехсекционный (три секции и один шпиндель), применяется с бурильными головками серии 2ВК диаметром 190 или 187,3 мм под керн диаметром 40 мм.

Шифр КТД означает "колонковое турбинное долото", однако в действительности КТДЗ и КТД4 представляют собой видоизмененный секционный (с полым валом) турбобур, т.е. этот инструмент относится к гидравлическим забойным двигателям.

Для бурения с несъемной грунтоноской разработан и изготовляется колонковый шпиндель (ШУК172), присоединяемый к нижней секции турбобура. Он представляет собой отдельную часть турбобура.

При турбинном бурении формирование и сохранение керна крайне затруднены, его диаметр мал и его вынос (по отношению к величине проходки за рейс) уменьшается до 30 - 20 % и менее. Поэтому для отбора керна, особенно на один, два или три рейса, обычно временно переходят на роторный способ бурения.