3: Профилактика пролежней

Оснащение: емкость с водой, жидкое мыло, губка.

Этапы

1. Перед каждым осмотром пациента мыть и высушивать руки.

2. Ежедневно осматривать кожу пациента в местах возможного образования пролежней, при каждом перемещении, изменении состояния пациента.

3. Следить за состоянием нательного и постельного белья (устранять неровности, расправлять складки, удалять крошки с постели)

4. Постельное белье – хлопчатобумажное. Одеяло – легкое.

5. Изменять положение тела пациента в постели каждые два часа в течение суток (соблюдая правила перемещения), исключая трения и сдвиг тканей.

6. Обмывать 2 раза в сутки, места возможного образования пролежней, теплой водой с жидким мылом. Вытирать насухо полотенцем, делая промокательные движения.

7. Использовать специальные приспособления, уменьшающие давление на кожу, под уязвимые участки необходимо подкладывать валики и подушки из поролона.

8. Не допускать, чтобы в положении «на боку» пациент лежал непосредственно на большом вертеле бедра.

9. Использовать непромокаемые пеленки и подгузники, уменьшающие чрезмерную влажность.

10. Обучить пациента дыхательным упражнениям и поощрять его выполнять их каждые два часа.

11. Осуществлять правильное питание: 120 грамм белка, 500-1000 мг аскорбиновой кислоты в сутки и адекватный прием жидкости 1,5 л.

12. Не допускать чрезмерного увлажнения или сухости кожи: при чрезмерном увлажнении – подсушивать, используя присыпки, при сухости – увлажняют кремом.

После каждого этапа мыть и высушивать руки.

Сон пожилого человека

Для этого необходимо соблюдать несколько основных правил:

прием пищи желателен не позднее, чем за 3 часа до сна. Также вечером не рекомендуется, есть сладости, пить кофе или крепкий чай;

благотворно на сон влияет небольшая вечерняя прогулка на свежем воздухе. Если у пожилого человека нет возможности выйти на улицу, то желательно хотя бы просто пройтись по коридору или комнате;

одеяло должно быть легким и теплым;

постель должна быть удобной и не мягкой;

в комнате должно быть тихо;

помещение необходимо регулярно проветривать, оптимальная комнатная температура составляет 17-22 С;

не употреблять жидкости перед сном;

при необходимости использовать памперсы;

по возможности не принимать мочегонные препараты или свести их употребление к минимуму.

Интубация трахеи

показания:

Острая дыхательная недостаточность, возникающая при терминальных состояниях, шоке различной этиологии, тяжелых отравлениях с нарушением дыхания, обтурации трахеи слизью и пеной при утоплении, отеке легких и т. д.

Интубация трахеи противопоказания:

Интубация трахеи противопоказана при повреждения шейного отдела позвоночника, патологические изменения органов шеи и лицевого черепа (ранения, деформации, опухоли языка, глотки, гортани или трахеи, резкий отек глотки или гортани, контрактура или анкилоз височно-челюстного сустава).

Техника интубации трахеи:

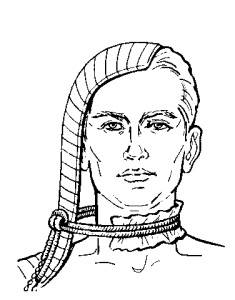

Положение больного должно быть строго горизонтальным на спине; голова должна быть максимально разогнута в позвоночно-затылочном сочленении. Под голову больного подкладывают небольшую подушку или валик из свернутой одежды.

Интубацию трахеи производят обычно через рот (под контролем прямой ларингоскопии) после индукции в наркоз барбитуратами или сомбревином и внутривенного введения мышечных релаксантов деполяризующего действия (80—100 мг дитилина, листенона или миорелаксина). Терминальные состояния служат показанием к экстренной интубации трахеи в момент раскрытия голосовой щели без предварительной анестезии.

Поскольку насыщение артериальной крови кислородом значительно снижается даже при кратковременной интубации, необходимо в течение 2—5 мин до начала манипуляции проводить вспомогательную или принудительную вентиляцию легких через маску 100% кислородом.

Врач держит ларингоскоп в левой руке, а пальцами правой руки открывает рот больного. Под визуальным контролем осторожно продвигают по спинке языка клинок ларингоскопа с зажженной лампочкой. Изогнутым клинком отжимают кверху (кпереди) корень языка, прямым клинком захватывают надгортанник и оттесняют его кверху, обнажая вход в гортань. Вслед за этим правой рукой быстро вводят в трахею интубационную трубку соответствующего размера.

При наличии у больного самостоятельных дыхательных движений введение эндотрахеальной трубкиосуществляют во время вдоха. Правильность расположения интубационной трубки оценивают по выделению из последней струи воздуха (при выдохе или надавливании рукой на грудную клетку больного) и появлению дыхательных шумов в легких (во время вдоха). При проскальзывании трубки в один из главных бронхов (чаще всего в правый) дыхание в противоположном легком становится резко ослабленным или совсем не прослушивается.

Для восстановления вентиляции в недышащем легком необходимо очень осторожно подтянуть трубку вверх, не прерывая аускультацию. Отсутствие дыхательных шумов в обоих легких и быстрое нарастание цианоза свидетельствуют о проникновении трубки в пищевод. В этом случае немедленно извлекают трубку, в течение нескольких минут осуществляют гипервентиляцию легких 100% кислородом через маску и только после ликвидации цианоза повторяют попытку интубации.

Через тонкий резиновый катетер, присоединенный к какому-либо аспиратору, очищают трахею и бронхи от слизи и пенистых выделений. После этого к интубационной трубке через систему переходников подключают дыхательный аппарат и приступают к принудительной вентиляции легких. Для создания герметичности манжетку эндотрахеальной трубки раздувают с помощью сухого шприца или резиновой груши через специальный резиновый отвод, на который накладывают затем зажим.

Полость рта больного рыхло тампонируют бинтом, смоченным слабым раствором фурацилина или изотоническим раствором хлорида натрия. Между передними зубами больного вставляют воздуховод или свернутый бинт и фиксируют к ним интубационную трубку посредством узкой полоски липкого пластыря и бинта. Искусственную вентиляцию легких следует сочетать с другими реанимационными мероприятиями при терминальных состояниях и дренажем плевральной полости через толстую иглу при клапанном пневмотораксе. При необходимости длительного применения искусственного дыхания или невозможности интубации прибегают к трахеостомии.

Осложнения интубации трахеи:

Гипоксия и гиперкапния в момент введения интубационной трубки, ларинго- и бронхоспазм, нарушения сердечного ритма (брадикардия, экстрасистолия, трепетание предсердий, изредка асистолия), механические повреждения зубов и слизистой оболочки полости рта, верхних дыхательных путей или пищевода с возникновением в отдельных случаях гематом и обильных кровотечений, асфиксия вследствие перегиба трубки или выхода ее из трахеи, пролежни и острый отек гортани, постинтубационный ларинготрахеит, повреждения голосовых связок, образование интубационной гранулемы и рубцов.

Наложение лигатуры на сосуд

Лигатура (лат. ligatura перевязка, связывание) — нить, используемая для перевязки кровеносных, лимфатических сосудов или других трубчатых органов, либо для соединения органов и тканей. Для наложения Л. применяют рассасывающиеся и нерассасывающиеся нити

Наиболее часто Л. накладывают на кровеносные сосуды с целью окончательной остановки кровотечения. При этом просвет сосуда сдавливается и травмируются его стенки, преимущественно внутренняя оболочка, которая разрывается и заворачивается внутрь, что способствует образованию тромба. Предварительно кровеносный сосуд выделяют из окружающих тканей, что особенно важно при перевязке крупных сосудов. В тех случаях, когда выделение сосуда невозможно, его перевязывают с захватом окружающих тканей. Л. может быть завязана различными узлами.. Среди них менее надежен женский узел, который применяют главным образом для перевязки мелких сосудов.

Противопоказаний к наложению Л. нет, однако большое количество лигатур, оставленных в ране, вызывает неспецифическую воспалительную реакцию, увеличивает риск нагноения раны.

После наложения Л. возможны осложнения: соскальзывание Л., ее прорезывание и развязывание. Соскальзывание Л. может привести к кровотечению или истечению содержимого полого органа. Чтобы избежать развития этого осложнения, не следует захватывать в Л. большую массу тканей. Риск соскальзывания существенно уменьшается при наложении так называемой прошивной лигатуры (с прошиванием окружающих перевязываемое образование тканей). Прорезывание Л. наблюдается при наложении Л. с излишним натяжением, а также при нарушении правил асептики и антисептики. Развязывание Л. чаще происходит при использовании кетгута и капрона.

Кетгуговая нить в первые же часы после операции набухает, а капрон в связи с высокой его эластичностью сокращается, что может приводить к развязыванию узла. Чтобы избежать этого осложнения, следует кетгут и капрон завязывать хирургическим или морским узлом с добавлением третьей петли на узел, при этом длина концов нитей должна быть не менее 1 см.

Кроме описанных осложнений возможно инфицирование нитей с образованием вокруг них гранулем, последующим формированиемабсцесса и лигатурного свища.

Лигатурные свищи протекают длительно и ликвидируются только после отхождения Л. или ее удаления. Профилактика инфицирования Л. заключается в строгом соблюдении правил асептики и антисептики.

Техника бронхиального лаважа,

Показания: Санация воздухопроводящих путей показана при хронических бронхитах и пневмониях, ателектазах, бронхоэктазах, абсцессах легкого, туберкулезе, нагноившихся кистах, бронхиальной астме и др. Для трахеобронхиальной санации могут применяться различные лекарственные препараты:

Противопоказания: выраженная эмфизема, булла легкого, абсцесс,

Осложнения: гипоксия при продолжительном введении отсосного катетера в эндотрахеальную трубку либо при неправильном выборе соотношений катетера и трубки.

Под внутривенным барбитуровым наркозом с инжекционной ИВЛ через постоянно открытый бронхоскоп производят последовательную катетеризацию всех зональных бронхов обоих легких (долевых и B6) с помощью прямого или изогнутого направителя Фриделя. Катетер диаметром 2-2,5 мм продвигают в один из сегментарных бронхов до упора. Рядом с направителем помещают металлический аспиратор, имеющийся в наборе бронхоскопа, подводя его конец к устью долевого бронха. Шприцем емкостью 150 мл в бронх медленно вводят 100-150 мл жидкости, подогретой до температуры тела, одновременно подтягивая катетер до момента, пока через отсос не начнет поступать содержимое бронхов.

После этого, продолжая вводить жидкость, катетер вновь продвигают в глубь бронха, находя его оптимальное положение. Последнее определяется по свободному поступлению в отсос жидкости и бронхиального содержимого, что в свою очередь зависит от степени обструкции бронхов. Излишне глубокое положение катетера при умеренно выраженной обструкции ведет к задержке жидкости в бронхах - это всегда утяжеляет выход из наркоза и чревато осложнениями. При массивной обструкции промывная жидкость с большим количеством сгустков мокроты обильно поступает из мелких бронхов и катетер целесообразно ввести несколько глубже. Промыв бронхи одной доли, катетер перемещают в другой долевой бронх и все манипуляции продолжают.

Чаще всего для промывания бронхов используют растворимый фурагин К (1:2000). Реже применяют изотонический раствор хлорида натрия. В раствор для промывания по показаниям добавляют бета-адреностимуляторы, гидрокарбонат натрия, глюкокортикоиды, муколитики. Нередко муколитики или глюкокортикоиды распыляют в бронхиальном дереве перед экстубацией. Всего на промывание затрачивается от 500 мл до 1,5 л жидкости, а аспирировать удается 1/3-1/2 введенного объема. Часть жидкости быстровсасывается, уменьшая дегидратацию, часть задерживается в дыхательных путях, облегчая отхаркивание разжиженной мокроты.

Уход за новорожденным

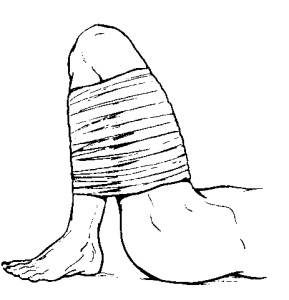

Первичный туалет новорожденного: перед обработкой новорожденного акушерка моет и обрабатывает руки, надевает стерильные маску и перчатки. Стерильной марлевой салфеткой, смоченной в стерильном растительном масле, частично снимается сыровидная смазка в складках. Удалять полностью первородную смазку нецелесообразно, так как она предохраняет кожу от раздражений и в ней содержатся ферменты и витамины. Для профилактики гонобленнореи протирают веки от наружного угла к внутреннему сухим ватным тампоном. Затем приподнимают верхнее и нижнее веко, оттягивая верхнее вверх, а нижнее вниз, капают 1 кап 30% р-ра сульфацила натрия (альбуцид). Профилактику проводят повторно ч/з 2 часа. Пуповину обрабатывают 05% р-ром хлоргексидина глюконата в 70% этиловом спирте. После прекращения пульсации, отступив 10 см от пупочного кольца накладывают зажим, второй отступив 2 см от первого, участок м/у зажимами повторно обрабатывают и пуповину пересекают. После первого туалета ребенка взвешивают, измеряют рост (расстояние от затылочного до пяточного бутров), окружность головы, груди и живота. Измерение проводят стерильной клеенчатой лентой, вложенной в индивидуальный пакет новорожденного. На руку ребенка повязывают "браслет", в котором указываются фамилия, имя и отчество матери, масса тела, пол, дата рождения. Затем новорожденного заворачивают в стерильные пеленки и одеяло. Ребенок остается в родильном зале в течение 2 часов под наблюдением акушера-гинеколога или педиатра, потом переводится в палату (отделение) для новорожденных. Перед переводом в отделение новорожденных врач повторно осматривает ребенка, проверяет состояние пупочной ранки. При наличии кровотечения пуповину необходимо вновь перевязать. Переведенного из родильного зала ребенка сразу осматривает врач-педиатр или медицинская сестра. Каждого здорового ребенка моют с мылом под теплой проточной водой, полностью смывают слизь и кровь с головы и туловища, насухо вытирают. Тампоном, смоченным растительным маслом или цинковой мазью (приготовленной на вазелиновом масле), снимают избытки сыровидной смазки в складках. Кожу туловища обрабатывают 1 % спиртовым раствором йода или 2 % салициловым спиртом. Культю пуповинного остатка прижигают 5 % раствором марганцовокислого калия. Для профилактики опрелостей кожу ягодиц смазывают 5 % танниновой мазью. Взвешивают ребенка утром, температуру измеряют утром и вечером, и полученные данные записывают в историю развития новорожденного. Утренний туалет новорожденного состоит из умывания лица, промывания глаз, ушных раковин, при необходимости - носа. Глаза промывают раствором фурацилина 1:5000 или марганцовокислого калия 1:10000. Носовые ходы и наружный слуховой проход прочищают ватными жгутиками, смоченными стерильным вазелином или растительным маслом. При наличии молочницы слизистую рта обрабатывают 1 % водным раствором метиленового синего или бриллиантового зеленого либо 20 % раствором буры в глицерине. Уход за пупком в палате новорожденных: Ежедневно, после туалета кожи, обрабатывается пуповинный остаток 70 % этиловым спиртом и прижигается 5 % раствором марганцовокислого калия. После отпадения пуповины (4-6-е сутки) пупочную ранку промывают 3 % раствором пероксида водорода, затем 70 % этиловым спиртом и прижигают 5 % раствором марганцовокислого калия или карандашом ляписа.

Биомеханизм родов

Биомеханизмом родов - совокупность движений, совершаемых плодом при прохождении по родовому каналу. Затылочным предлежанием называют такое предлежание, когда головка плода находится в согнутом состоянии и наиболее низко расположенной областью ее является затылок. При затылочном предлежании может быть передний и задний вид.

Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания состоит из четырех моментов.

Первый момент - сгибание головки. Во входе в малый таз головка стоит так, что стреловидный шов ее совпадает с поперечным размером входа в таз. Проводной точкой является малый родничок. Сгибание головки позволяет ей пройти через полость малого таза наименьшим размером – малым косым (9,5 см).

Второй момент – внутренний поворот головки. Затылком кпереди (правильная ротация). Стреловидный шов из поперечного размера переходит в прямой, а подзатылочная ямка устанавливается под лонным сочленением.

Третий момент – разгибание головки начинается после того, как подзатылочная ямка упирается в нижний край лонного сочленения, образуя точку фиксации (гипомохлион).

Четвертый момент – внутренний поворот туловища и наружный поворот головки. Своим поперечным размером головка переходят из поперечного размера плоскости входа в малый таз в косой (в полости таза), а затем в прямой размер в плоскости выхода. Этот поворот передается родившейся головке, при этом затылок плода поворачивается к левому (при первой позиции) или правому (при второй позиции) бедру матери.

Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания состоит из пяти моментов.

Первый момент – сгибание головки в плоскости входа в малый таз. Проводной точкой является малый родничок.

Второй момент – внутренний поворот головки затылком кзади. Проводной точкой становится область между малым и большим родничком.

Третий момент – дополнительное сгибание головки – происходит в плоскости выхода таза. Образуется точка фиксации, головка плода упирается в нижний край симфиза областью переднего края большого родничка.

Четвертый момент – разгибание головки. Образуется точка фиксации между подзатылочной ямкой и верхушкой копчика. Головка рождается лицом кпереди. Головка прорезывается окружностью среднего косого размера.

Пятый момент – внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки. Конфигурация головки при заднем виде затылочного предлежания долихоцефалическая.

Причины образования заднего вида могут быть обусловлены как плодом (небольшие размеры головки), так и состоянием родовых путей роженицы (аномалии формы таза и мышц тазового дна).

Особенности клинического течения родов при заднем виде затылочного предлежания:

Большая продолжительность родов.

Чрезмерно большая затрата родовых сил.

Высокий травматизм матери (большое растяжение тазового дна и промежности и частые разрывы).

Гипоксия плода, нарушения мозгового кровообращения, церебральные поражения.

Уход за детьми в возрасте 5 лет

В возрасте 4-5 лет в организме и мальчиков, и девочек происходят значительные изменения. В этом возрасте у ребенка становится более выносливой сердечно-сосудистая система. Увеличивается масса сердца, оно лучше приспосабливается к физическим нагрузкам. С 5-6 лет у детей начинают выпадать молочные и прорезываться постоянные зубы. Чтобы этот процесс происходил правильно, надо постоянно следить за состоянием молочных зубов, своевременно лечить их.

Продолжается развитие скелета, нарастает масса более крупных мышц, увеличивается объем активных движений в крупных суставах. Неадекватные физические нагрузки при относительной слабости скелета могут привести к нарушениям осанки.

Масса головного мозга увеличивается примерно в 3 раза по сравнению с массой головного мозга при рождении, что обеспечивает и интеллектуальное развитие.

Этот возрастной период называют сензитивным для развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для развития всех этих аспектов усложняется игровой материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и рассуждать.

Переходит на режим и рацион питания взрослого человека.

Дневной сон однократный – 2 - 2,5 часа, ночной – 10 -11 часов.

Исследование молочной железы

Пациентку нужно обследовать в положении стоя. Рука с обследуемой стороны поднята и заведена за голову. Пальпация должна быть последовательной и всесторонней, охватывающей всю глубину и толщу ткани молочной железы. Подушечки первых двух или трех пальцев с осторожностью осуществляют круговые движения, осязательно оценивая качество кожи, подкожного жира и ткани молочной железы. Каждую область нужно обследовать осторожно и на всем протяжении вплоть до грудной клетки. В осмотр необходимо включить подмышечную зону, инфрамаммарную область и переднюю грудную стенку до ключиц. Обычные модели исследования включают пальпацию (1) по квадратам; (2) по концентрическим кругам (или по спирали) с центром на соске и (3) по радиальным линиям, расходящимся от соска подобно спицам в колесе.

Не пропускайте ни одного участка. Проводите осмотр последовательно (смотри выше). Не пренебрегайте исследованием подмышечной части молочной железы. Помните, что ткань молочной железы может располагаться вплоть до уровня ключиц. В каждой зоне осознанно пальпируйте кожу, подкожный жир и ткань молочной железы по направлению к передней стенке грудной клетки. В поиске аденопатии исследуйте все лимфатические коллекторы, отвечающие за дренаж молочной железы: подмышечные, надключичные и подключичные лимфоузлы. В заключение необходимо проверить сосок на предмет выделений.

Ларингоспазм

Этиология. Химическое или механическое раздражение дыхательных путей.

Патогенез. В основе ларингоспазма лежит рефлекторный спазм поперечнополосатой мускулатуры, которая регулирует работу голосовой щели.

Клиническая картина. У больного внезапно возникает стридорозное дыхание, появляются признаки острой дыхательной недостаточности I ст., которые очень быстро переходят в ОДН II-III ст. - потеря сознания, нарушение работы сердечнососудистой системы, развитием комы. Смерть наступает от асфиксии.

Неотложная помощь при ларингоспазме. При полном ларингоспазме больной подлежит общей кураризации с последующей интубацией трахеи и переводом на искусственную вентиляцию легких. Быстро (в течение минуты) снять спазм поперечнополосатой мускулатуры способны только миорелаксанты. При частичном ларингоспазме вспомогательную вентиляцию надо проводить всеми доступными способами. При отсутствии возможности перевода больного на ИВЛ с использованием миорелаксантов показано проведение экстренной коникотомии. Трахеотомия в данной ситуации неэффективна ввиду относительной сложности и продолжительности. После устранения ларингоспазма проводится неспецифическая антигипоксическая терапия.

Экстренная коникотомия.

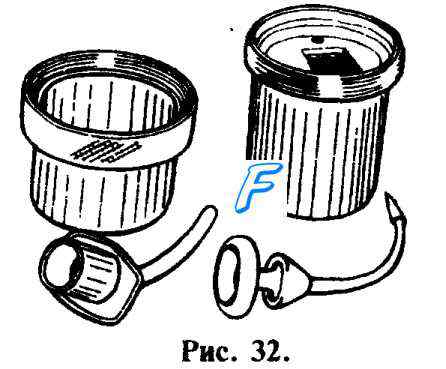

Данная операция выполняется с помощью коникотома (см. рис. 32).

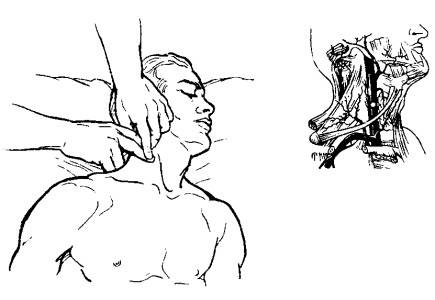

Рис. 33. Анатомические ориентиры при коникотомии (по В. Д. Малышев, 1989). I — щитовидный хрящ; 2 — перстневидный хрящ; 3 — перстневидно-щитовидная мембрана. Место рассечения и пункции перстнещитовидной мембраны обозначено стрелкой и кружком.

Больной укладывается на спину, под лопатки подкладывается валик, голова запрокидывается назад. Пальпаторно находится коничеекая связка, расположенная между щитовидным и перстневидным хрящами. В условиях асептики, после проведения местного обезболивания, над конической связкой делается небольшой разрез кожи, затем коникотомом прокалывается коническая связка, извлекается мандрен, и оставшаяся в ране трахеостомическая трубка фиксируется любым доступным методом (см. рис. 33, 34).

Рис. 34. Коникотомия (во В. Д. Малышев, 1989). а — рассечение перстнешитовидной мембраны в поперечном направлении; б — чрескожная коникотомия: 1 — место пункции, 2 — введение изогнутой коникотомической канюли с троакаром, 3 — извлечение троакара, 4— фиксация канюли и подготовка к ИВЛ.

Если одна лишь коникотомия недостаточна для введения трубки (канюли), то рассекают дополнительно перстневидный хрящ (криотомия) или даже щитовидный хрящ(тиреотомия), что сопряжено с опасностью повреждения голосового аппарата и последующего стенозирования гортани.

При отсутствии коникотома в экстремальной ситуации допустимо вкалывание 3—4 толстых игл максимального диаметра ниже щитовидного хряща на глубину 1,5—2 см с последующей подачей через них чистого кислорода (см. рис 35).

Ну и конечно, лучшим способом для ИВЛ является использование интубации трахеи и перевод больного на аппаратный режим вентиляции. К сожалению, у практического врача не всегда есть возможность прибегнуть к помощи коллеги-реаниматолога, а без его помощи далеко не каждый сможет провести интубацию трахеи, хотя в типичных случаях это довольно простая манипуляция.

Временная остановка кровотечения

Оценивание вида кровотечения

1. Артериальное кровотечение характеризуется истечением крови ярко-красного цвета пульсивной струей. 2. При венозном кровотечении кровь вытекает равномерно, умеренно и имеет темно-бордовый цвет. 3. При капиллярном кровотечении цвет крови средний между артериальной и венозной кровью. Кровоточит вся раневая поверхность. 4. Паренхиматозное кровотечение возникает при повреждениях внутренних органов вследствие повреждения всех сосудов (артерий, вен, капилляров).

Пальцевое прижатие артерий

Цель. Временная остановка кровотечения из поврежденных крупных артерий.

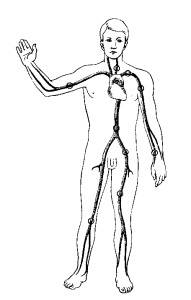

Типичные места для прижатия артерий для временной остановки кровотечения (обозначены кружками)

1. Сонная артерия прижимается на внутренней поверхности кивательной мышцы в средней трети до поперечного отростка шейного позвонка.

Пальцевое прижатие сонной артерии

2. Подключичная артерия прижимается к I ребру над ключицей в средней трети.

3. Подмышечная артерия – в подмышечной ямке к головке плечевой кости.

Пальцевое прижатие подмышечной артерии

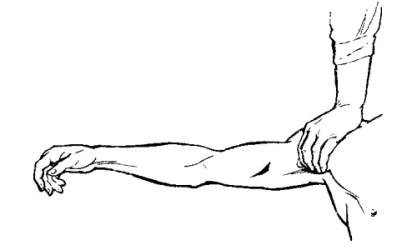

4. Плечевая артерия прижимается на внутренней поверхности двуглавой мышцы в средней трети к плечевой кости.

Пальцевое прижатие плечевой артерии

5. Бедренная артерия прижимается к горизонтальной ветви лобковой кости в паховой складке.

Пальцевое прижатие бедренной артерии

6. Прижатие подколенной артерии пальцами проводят путем сжатия мягких тканей в подколенной ямке при согнутом коленном суставе.

Запомните! Прижатие артерий проводят центральнее раны.

Наложение кровоостанавливающего жгута при артериальном кровотечении в области нижней трети плеча

Цель. Временная остановка кровотечения. Оснащение. Стерильные: пинцеты (2 шт), ватные шарики, перевязочный материал, лоток, шприц, резиновые перчатки; другие: жгут Эсмарха, ткань, косынка, бинт (10 см), антисептики: для кожи, для раны, 70% этиловый спирт, лоток для отработанного материала, дезинфекционные препараты, обезболивающие препараты, лист, ручка.

1. Пострадавшего посадить или положить. 2. Прижать плечевую артерию (см. «Пальцевое прижатие артерий» (4)). 3. Конечности придать вертикальное положение. Наложить ткань на верхнюю треть плеча (если она не прикрыта одеждой). 4. Взять жгут Эсмарха, растянуть его ближе к застежки. 5. Приложить сверху плеча растянутой частью к внутренней поверхности левого плеча или внешней правого. 6. Натянутый конец жгута завести на противоположную сторону, обернуть плечо растянутым жгутом. 7. Перехватить концы в одну руку и продолжать обматывать плечо, следя при этом, чтобы первые три тура жгута перекрывали друг друга на 1/3 или 1/2. 8. Концы жгута закрепить на замок. 9. Зафиксировать для себя время наложения жгута. 10. Ввести пострадавшему внутримышечно анальгетики общего действия. 11. Перевязать рану. 12. Иммобилизовать руку (косыночной повязкой). 13. Написать время наложения жгута и подложить записку под тур жгута. 14. Обеспечить транспортировку пострадавшего машиной «Скорой помощи» на носилках в хирургическое отделение больницы. 15. Продезинфицировать использованное оснащение, вымыть и высушить руки. 16. Сделать отметку в соответствующем медицинском документе.

Примечания.

1. Оценивание качества наложенного жгута: кровотечение остановилось, рука побледнела, пульс на лучевой артерии отсутствует. 2. Жгут накладывается летом до 1,5 часов, зимой – до 1 ч.

Запомните! Перевязки и инъекции необходимо осуществлять в перчатках.

Наложение жгута по методу Микулича при ранении сонной артерии

Цель. Временная остановка кровотечения. Оснащение. Стерильные салфетки, валик, жгут трубчатый, шина Крамера, бинт.

1. Пострадавшего посадить или положить. 2. Прижать сонную артерию пальцами (см. «Пальцевое прижатие артерий» (1)). 3. На стороне повреждения в области проекции сонной артерии положить ватно-марлевый валик. 4. На противоположной стороне положить шину Крамера, чтобы своим передним краем она выступала на шее на 1,5-2 см перед трахеей. 5. Растянуть жгут посередине обеими руками, приложить сверху валика и шины, обернуть вокруг шеи и завязать на шине. 6. Зафиксировать время наложения жгута. 7. Ввести пострадавшему внутримышечно анальгетики общего действия. 8. Перевязать рану. 9. Написать время наложения жгута и подложить записку под тур жгута. 10. Обеспечить транспортировку пострадавшего машиной «Скорой помощи» на носилках в хирургическое отделение больницы. 11. Продезинфицировать использованное оснащение, вымыть и высушить руки. 12. Сделать отметку в соответствующем медицинском документе.

Примечания.

1. После наложения жгута проверьте, чтобы между жгутом и трахеей было расстояние. 2. Вместо шины можно использовать руку пострадавшего, приложив ее к шее с противоположной стороны повреждения.

Наложение жгута-закрутки на конечность

Цель. Временная остановка кровотечения. Оснащение. Прокладка из ткани, полоска из ткани, палочка, бинт.

1. Пострадавшего посадить или положить. 2. На одежду или на ткань к центру от раны (кроме участка в средней трети плеча) наложить полоску. 3. Обвести полоску вокруг конечности, края завязать, чтобы полоска плотно прилегала к телу. 4. В образовавшуюся петлю полоски ввести палочку и закручивать ее вокруг оси, пока не будет затянута полоска так, чтобы остановилось кровотечение. 5. Палочку зафиксировать с помощью бинта. 6. Зафиксировать время наложения закрутки. 7. Ввести пострадавшему внутримышечно анальгетики общего действия. 8. Перевязать рану. 9. Иммобилизовать руку (косыночной повязкой). 10. Написать время наложения жгута и подложить записку под тур жгута. 11. Обеспечить транспортировку пострадавшего машиной «Скорой помощи» на носилках в хирургическое отделение больницы. 12. Продезинфицировать использованное оснащение, вымыть и высушить руки. 13. Сделать отметку в соответствующем медицинском документе.

Наложение давящей повязки

Цель. Временная остановка кровотечения. Оснащение. Стерильные: салфетки, пинцеты (2 шт), резиновые перчатки; другие: валик из ваты и марли, раствор антисептика для кожи.

1. Провести психологическую подготовку пациента. 2. Пациента посадить или положить. 3. Вымыть руки. 4. Надеть стерильные резиновые перчатки. 5. Пинцетом взять марлевый шарик, смочить его в растворе антисептика и обработать кожу вокруг раны. 6. Наложить стерильную салфетку на рану, сверху положить валик и прибинтовать его. 7. Обеспечить поднятое положение конечности и в случае необходимости – иммобилизацию ее. 8. Продезинфицировать использованное оснащение. 9. Вымыть и высушить руки. 10. Сделать отметку в соответствующем медицинском документе. 11. Написать направление в травматологический пункт, где указать диагноз и выполненные мероприятия по оказанию первой медицинской помощи.

Примечание. Данный способ временной остановки кровотечения используется при капиллярном кровотечении, при кровотечении из мелких вен и артерий.

Наложение кровоостанавливающего зажима на сосуд

Цель. Временная остановка кровотечения. Оснащение. Стерильные: кровоостанавливающие зажимы Бильрота или типа «Москит», перевязочный материал, пинцеты (2 шт), перчатки; другие: бинт, антисептик для кожи.

1. Провести психологическую подготовку пациента. 2. Пациента посадить или положить. 3. Вымыть руки. 4. Надеть стерильные резиновые перчатки. 5. Зажим наложить на центральную часть поврежденного сосуда. 6. Пинцетом взять марлевый шарик и обработать кожу вокруг раны раствором антисептика. 7. На рану вокруг зажима наложить стерильные салфетки и прибинтовать их, фиксируя зажим. 8. Обеспечить поднятое положение конечности и в случае необходимости – иммобилизацию ее. 9. Продезинфицировать использованное оснащение. 10. Вымыть и высушить руки. 11. Сделать отметку в соответствующем медицинском документе. 12. Написать направление в травматологический пункт, где указать диагноз и выполненные мероприятия по оказанию первой медицинской помощи.

Тугая тампонада ран

Цель. Временная остановка кровотечения. Оснащение. Стерильные: перевязочный материал, пинцеты (2 шт), перчатки; другие: бинт, антисептик для кожи.

1. Провести психологическую подготовку пациента. 2. Пациента посадить или положить. 3. Вымыть руки. 4. Надеть стерильные резиновые перчатки. 5. Пинцетом взять марлевый шарик, смочить его в растворе антисептика и обработать кожу вокруг раны. 6. Пинцетом захватить один край марлевого тампона, а другой ввести в глубину раны, туго заполняя полость. 7. На рану, заполненную тампоном, наложить салфетку, валик и туго прибинтовать. 8. Продезинфицировать использованное оснащение. 9. Вымыть и высушить руки. 10. Сделать отметку в соответствующем медицинском документе. 11. Написать направление в травматологический пункт, где указать диагноз и выполненные мероприятия по оказанию первой медицинской помощи.

Примечание. Поверх повязки можно наложить пузырь со льдом.

Максимальное сгибание конечности

Цель. Временная остановка кровотечения. Оснащение. Стерильные: перевязочный материал, пинцеты (2 шт.); другие: антисептик для кожи, валик, ткань.

1. Провести психологическую подготовку пациента. 2. Пациента посадить или положить. 3. Вымыть руки. 4. Надеть стерильные резиновые перчатки. 5. Пинцетом взять марлевый шарик, смочить его в растворе антисептика и обработать кожу вокруг раны. 6. При кровотечении из бедренной артерии положить валик в паховую складку и согнуть максимально ногу в тазобедренном и коленном суставах. При кровотечении из подколенной артерии положить валик в подколенную ямку и согнуть максимально конечность в коленном суставе. При кровотечении из лучевой, локтевой артерий положить валик в область локтевой ямки и максимально согнуть конечность в локтевом суставе. При кровотечении из подключичной артерии максимально отвести руки, согнутые в локтях, назад. 7. Продезинфицировать использованное оснащение. 8. Вымыть и высушить руки. 9. Сделать отметку в соответствующем медицинском документе. 10. Написать направление в хирургическое отделение, указать диагноз и выполненные мероприятия по оказанию первой медицинской помощи.

Примечание. Чтобы удержать конечность в положении максимального сгибания, необходимо согнутую конечность связать тканью (поясом).

Сдавление подключичной артерии методом резкого отведения верхней конечности

Виды мягких повязок

Мягкие повязки делят на следующие виды: клеевые (лейко-пластырные, коллоидные, клеоловые), косыночные и бинтовые.

Клеевые повязки применяют в основном при небольших повреждениях и на область операционной раны независимо от локализации. Если в этой зоне, имеется волосяной покров, то его предварительно сбривают.

Лейкопластыриая повязка. Перевязочный материал, наложенный на рану, закрепляют несколькими полосками липкого пластыря (лейкопластырь) к здоровым участкам кожи. Недостатками лейкопластырной повязки являются мацерация под ней кожи и не совсем надежная фиксация, особенно при намокании.

Клеоловая повязка. Клеол — это раствор сосновой смолы (живица) в спирте и эфире, взятых в равных количествах. Рану закрывают повязкой. Кожу вокруг повязки смазывают клеолом и дают ему немного подсохнуть. Растянутой марлей закрывают повязку и участки кожи, смазанные клеолом. Края салфетки плотно прижимают к коже. Неприклеившийся избыток марли подрезают ножницами. Недостаток — недостаточная прочность приклеивания и загрязнения кожи засохшим клеолом.

Коллодиумная повязка отличается от предыдущей тем, что марлю приклеивают к коже не клеолом, а коллодием (раствор нитроклетчатки в смеси спирта и эфира). Техника наложения повязки: ее прикрывают салфеткой и края салфетки смазывают коллодием. После застывания коллодия избыток салфетки срезают. Наносить коллодий рекомендуется шпателем. Такая повязка хорошо удерживается 7—8 дней. Недостатком следует считать ее малую эластичность и раздражение кожи

Косыночная повязка. Для этой цели применяют треугольной формы кусок какого-либо перевязочного материала (марля, бязь и т. д.). Наиболее длинная сторона такой повязки называется основанием косынки, угол, лежащий напротив нее,— верхушкой два другие угла — концами.

Середину косынки кладут под согнутое под прямым углом предплечье; верхушка косынки направлена к локтю. Концы косынки завязывают на шее. Верхушку, обводя ею локоть сзади наперед, расправляют и прикрепляют булавкой к передней части повязки.

При перевязке головы основание косынки кладут на область затылка, верхушку опускают на лицо, концы завязывают на лбу, верхушку загибают через завязанные концы и закрепляют булавкой.

Косыночную повязку тазобедренного сустава накладывают из двух косынок. Одну косынку (свернутую) завязывают вокруг туловища в виде пояса. Верхушку другой закрепляют за косынку-пояс, ее основанием закрывают тазобедренный сустав, концы обертывают вокруг бедра и завязывают.

При наложении косыночной повязки «плавки» верхушку направляют через промежность, основанием закрывают живот, а концы направляют назад и связывают там вместе с верхушкой.

При косыночной повязке на стопу середину косынки кладут на подошвенную поверхность стопы, верхушку заворачивают за пальцы на тыл, концы заворачивают и завязывают выше лодыжек, а верхушку закрепляют над связанными концами.

Бинтовые повязки. Эти повязки накладывают из части бинта, полностью из одного или нескольких рулонов бинта.

Различают следующие типы повязок.

Пращевидная повязка. Изготовляется из части бинта. Оба конца бинта надрезают продольно по направлению к середине, не соединяя их полностью. Ниже показаны принципы наложения пращевидных повязок на нос, затылок, подбородок и темя.

Повязки на голову. Применяют несколько разновидностей повязок в зависимости от их назначения.

Шапочка Гиппократа. Для наложения повязки применяют бинт с двумя головками или два бинта. Головкой бинта, находящейся в правой руке, делают циркулярные туры и закрепля-. ют бинтующие туры, которые, сходясь (или расходясь), постепенно закрывают свод черепа (рис. 59).

Шапочка-чепец. Кусок бинта (завязка) длиной около 1 м, перекидывают через область темени, а оба конца опускают вниз впереди ушных раковин и удерживают в натянутом положении (помощник или сам больной). Цельным бинтом вокруг головы делают первый циркулярный ход. При следующем ходе, дойдя до завязки, бинт оборачивают вокруг нее и ведут несколько косо, прикрывая затылок. На другой стороне бинт обвивают вокруг завязки противоположной стороны и несколько косо направляют на лобную часть головы. Следующим ходом бинта прикрывают затылочную область и т. д., пока голова не будет равномерно покрыта бинтом. Конец бинта фиксируют к завязке. Концы завязки связывают под подбородком.

Повязка — перчатка. Используя принцип бинтования одного пальца, можно поочередно забинтовать все пальцы кисти, образовав «перчатку». Для удобства бинтования на левой руке повязку начинают накладывать с V пальца, на правой — с I пальца.

Крестовидная повязка применяется для бинтования спины. Повязку начинают циркулярным закрепляющим туром вокруг одного плеча, спереди поднимают на надплечье, переходят на спину и косо ведут бинт в противоположную подмышечную область. Бинт проводят по передней поверхности надплечья. Далее тур идет на спину, в подмышечную область. Повторяя таким путем ходы бинта, поднимая их постепенно по надплечьям и опуская вниз по грудной клетке, закрывают область спины.

Повязка Дезо. Предварительно в подмышечную впадину кладут ватную подушку. Предплечье сгибают в локтевом суставе под прямым углом и приводят к груди. Первым круговым туром плечо прибинтовывают к грудной клетке. Второй тур из противоположной подмышечной впадины направляют к надплечью больной стороны, перекидывают через надплечье назад и спускают вниз. Далее бинт охватывает локтевой сустав и, поддерживая предплечье, направляется косо вверх в подмышечную впадину здоровой стороны, затем переходит по задней поверхности грудной клетки, направляется на больное надплечье, опускается вниз, огибает предплечье и направляется на заднюю поверхность грудной клетки в подмышечную впадину здоровой стороны. Ходы повторяют до тех пор, пока не наступит хорошая фиксация

Основы расшифровки ЭКГ

В клинической практике широко используют 12 отведений ЭКГ. Регистрация их показателей обязательна для каждого ЭКГ-исследования. Регистрируют:

• 3 стандартных отведения;

• 3 усиленных однополюсных отведения от конечностей;

• 6 грудных отведений.

Стандартные отведения от конечностей регистрируют, попарно подключая электроды следующим образом:

• I отведение - левая рука (+) и правая рука (–);

• II отведение - левая нога (+) и правая рука (–);

• III отведение - левая нога (+) и левая рука (–).

Общепринята следующая маркировка входных проводов: правая рука - красный цвет; левая рука - жёлтый цвет; левая нога - зелёный цвет; правая нога (заземление пациента) - чёрный цвет; грудной электрод - белый цвет.

Для записи ЭКГ активные электроды устанавливают в 6 общепринятых позиций на грудной клетке:

• отведение V1 - в четвёртом межреберье по правому краю грудины;

• отведение V2 - в четвёртом межреберье по левому краю грудины;

• отведение V3 - между второй и четвёртой позицией, примерно на уровне V ребра по левой окологрудинной линии;

• отведение V4 - в пятом межреберье по левой срединно-ключичной линии;

• отведение V5 - на том же горизонтальном уровне, что и V4, по левой передней подмышечной линии;

• отведение V6 - по левой средней подмышечной линии на том же горизонтальном уровне, что и электроды отведений V4 и V5.

Анализ электрокардиограммы

ЧСС при правильном ритме определяют по таблицам (табл. 1) или подсчитывают по формуле:

ЧСС=60/R–R.

• Синусовый ритм:

зубцы Р во II стандартном отведении положительны и предшествуют желудочковому комплексу QRS;

форма зубцов Р в одном и том же отведении одинакова.

• Предсердные ритмы (из нижних отделов):

зубцы P во II и III стандартных отведениях отрицательны;

за зубцом Р следуют неизменённые комплексы QRS.

• Ритмы из АВ-узла:

если эктопический импульс одновременно достигает предсердий и желудочков, на ЭКГ зубцы Р отсутствуют, сливаясь с неизменёнными комплексами QRS;

если эктопический импульс достигает желудочков и только потом - предсердий, на ЭКГ регистрируют отрицательные во II и III стандартных отведениях зубцы P, располагающиеся после обычных неизменённых комплексов QRS.

• Желудочковый (идиовентрикулярный) ритм:

все комплексы QRS расширены и деформированы;

закономерная связь комплексов QRS и зубцов Р отсутствует;

ЧСС не превышает 40–60 в мин.

Анализ предсердного зубца Р включает:

• измерение амплитуды зубца Р (в норме не более 2,5 мм);

• измерение длительности зубца Р (в норме не более 0,1 с);

• определение полярности зубца Р в отведениях I, II, III;

• определение формы зубца Р.

Анализ комплекса QRS включает:

• оценку соотношения зубцов Q, R, S в 12 отведениях, позволяющую определить повороты сердца вокруг трёх осей;

• измерение амплитуды и продолжительности зубца Q. Для так называемого патологического зубца Q характерно увеличение его продолжительности более 0,03 с и амплитуды более 1/4 амплитуды зубца R в этом же отведении;

• оценку зубцов R с измерением их амплитуды, продолжительности интервала внутреннего отклонения (в отведениях V1 и V6) и определением расщепления зубца R или возникновения второго дополнительного зубца R′ (r′) в том же отведении;

• оценку зубцов S с измерением их амплитуды, а также определением возможного расширения, зазубренности или расщепления зубца S.

Анализируя сегмент RS–T, необходимо:

• измерить положительное (+) или отрицательное (–) отклонение точки соединения (j) от изоэлектрической линии;

• измерить величину возможного смещения сегмента RS–T на расстоянии 0,08 с вправо от точки соединения j;

• определить форму возможного смещения сегмента RS–T (горизонтальное, косонисходящее или косовосходящее).

Для анализа зубца T необходимо:

• определить полярность зубца Т;

• оценить форму зубца Т;

• измерить амплитуду зубца Т.

В норме в большинстве отведений, кроме V1, V2 и aVR, зубец Т положительный, асимметричный (имеет пологое восходящее и несколько более крутое нисходящее колено). В отведении aVR зубец Т всегда отрицательный, в отведениях V1–V2, III и aVF может быть положительным, двухфазным или слабо отрицательным.

Интервал Q–T анализируют от начала комплекса QRS (зубца Q или R) до конца зубца Т и сравнивают с должной величиной этого показателя, рассчитанной по формуле Базетта:

QT = К Ч R–R,

где К - коэффициент, равный 0,37 для мужчин и 0,40 для женщин; R–R - длительность одного сердечного цикла.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В электрокардиографическом заключении указывают несколько параметров:

• регулярность ритма сердца: правильный или неправильный ритм;

• ЧСС;

• положение электрической оси сердца;

• наличие четырёх ЭКГ-синдромов:

1. нарушений ритма сердца;

2. нарушений проводимости;

3. гипертрофии миокарда желудочков или/и предсердий, а также их острых перегрузок;

4. повреждений миокарда (ишемии, дистрофии, некрозов, рубцов и т.п.).

Неотложная помошь при отеке языка и гортани

При снижении АД — подкожно вводят 0,1–0,5 мл 0,1% раствора адреналина;

При асфиксии (отек слизистой оболочки дыхательных путей) инъекции адреналина;

Гормональная терапия: глюкокортикоиды (преднизолон 60—90 мг в/м или в/в; дексазон 8—12 мг в/в;)

Десенсибилизирующее лечение: антигистаминные средства (супрастин 2% — 2,0 в/м, Кларитин, Зиртек, Эриус, Телфаст).

Мочегонные препараты: лазикс 40—80 мг в/в стуйно в 10—20 мл физиологического раствора;

Препараты ингибиторы протеаз: контрикал — 30000 ЕД в/в в 300 мл физиологического раствора, эпсилон-аминокапроновая кислота 5% — 200 мл в/в капельно, затем — по 100 мл через 4 часа или по 4 г per os 4—5 раз в день до полного купирования реакции;

Дезинтоксикационная терапия - гемосорбция, энтеросорбция;

Госпитализация в аллергологическое отделение.