- •Периоды развития вычислительной техники

- •Домеханический период

- •Механический период

- •Э лектромеханический период

- •Электронный период

- •Поколения эвм

- •I поколение (до 1955 года)

- •Основные компьютеры I поколения

- •II поколение (1958-1964)

- •Основные компьютеры II поколения

- •III поколение (1964-1974)

- •Основные компьютеры III поколения

- •IV поколение (1976-по настоящее время)

- •Компьютеры V поколения

- •Вопросы для самоподготовки

История развития вычислительной техники

Периоды развития вычислительной техники

Всю историю вычислительной техники принято делить на четыре основных периода – домеханический, механический, электромеханический и электронный. Эти четыре периода включают в себя весь прогресс от счета на пальцах до вычислений сверхмощных компьютеров.

Домеханический период

Счет на пальцах, несомненно, самый древний и наиболее простой способ вычисления. Обнаруженная в раскопках так называемая «вестоницкая кость» с зарубками, оставленная древним человеком ещё 30 тыс. лет до нашей эры, позволяет историкам предположить, что уже тогда предки современного человека были знакомы с зачатками счета.

Чтобы сделать процесс счета более удобным, первобытный человек начал использовать вместо пальцев небольшие камни. Он складывал из камней пирамиду и определял, сколько в ней камней, но если число велико, то подсчитать количество камней на глаз трудно. Поэтому он стал складывать из камней более мелкие пирамиды одинаковой величины, а из-за того что на руках десять пальцев, то пирамиду составляли именно десять камней.

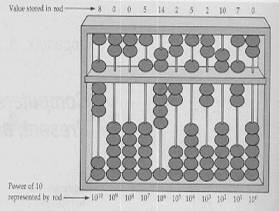

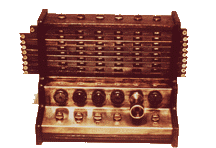

С ледующим

шагом было создание древнейших из

известных счетов – «саламинская доска»

по имени острова Саламин в Эгейском

море – которые у греков и в Западной

Европе назывались «абак», у китайцев –

«суан-пан», у японцев – «серобян».

Вычисления на них проводились путем

перемещения счетных костей и камешков

(калькулей) в полосковых углублениях

досок из бронзы, камня, слоновой кости,

цветного стекла. Эти счеты сохранились

до эпохи Возрождения, а в видоизмененном

виде сначала как «дощатый щот» и как

русские счеты до настоящего времени.

ледующим

шагом было создание древнейших из

известных счетов – «саламинская доска»

по имени острова Саламин в Эгейском

море – которые у греков и в Западной

Европе назывались «абак», у китайцев –

«суан-пан», у японцев – «серобян».

Вычисления на них проводились путем

перемещения счетных костей и камешков

(калькулей) в полосковых углублениях

досок из бронзы, камня, слоновой кости,

цветного стекла. Эти счеты сохранились

до эпохи Возрождения, а в видоизмененном

виде сначала как «дощатый щот» и как

русские счеты до настоящего времени.

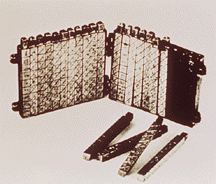

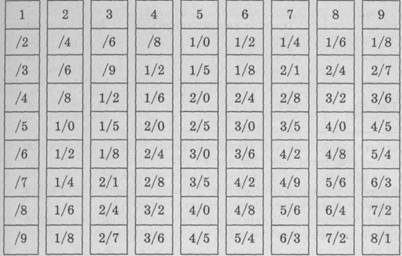

Первым устройством для выполнения умножения был набор деревянных брусков, известных как палочки Непера. Они были изобретены шотландцем Джоном Непером (1550-1617 гг.). На таком наборе из деревянных брусков была размещена таблица умножения. Этот «вычислительный инструмент» состоял из брусков с нанесенными на них цифрами от 0 до 9 и кратными им числами. Для умножения какого-либо числа бруски располагали рядом так, чтобы цифры на торцах составляли это число. Ответ можно было увидеть на боковых сторонах брусков.

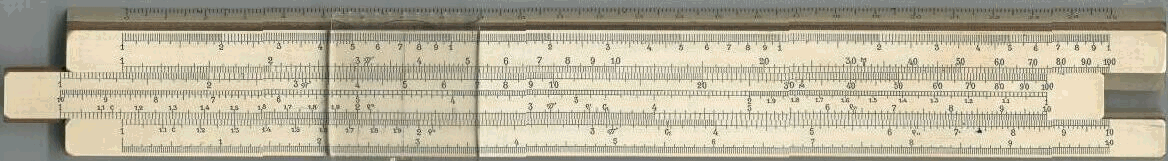

В 1654 г. Роберт Биссакар, а в 1657 г. независимо С. Патридж (Англия) разработали прямоугольную логарифмическую линейку, счетный инструмент для упрощения вычислений, с помощью которого операции над числами заменяются операциями над логарифмами этих чисел. Данный инструмент использовал принцип действия палочек Непера. Конструкция линейки сохранилась в основном до наших дней.

Вычисления с помощью логарифмической линейки производятся просто, быстро, но приближенно. И, следовательно, она не годится для точных, например финансовых, расчетов.

Механический период

В 1623 г. В. Шиккард предложил первую, из известных ныне, счетную машину. Документы с описанием машины Шиккарда затем были обнаружены и в архивных фондах библиотеки Штутгарта. Принцип действия этой машины восстановил тюбингенский профессор Б. Фрейтаг-Лёрингхофф1.

М ашина

содержала суммирующее и множительное

устройства, а также механизм для записи

промежуточных результатов. Первый блок

— шестиразрядная суммирующая машина

– представлял собой соединение зубчатых

передач. На каждой оси имелись шестерня

с десятью зубцами и вспомогательное

однозубое колесо – палец. Палец служил

для того, чтобы передавать единицу в

следующий разряд (поворачивать шестеренку

на десятую часть полного оборота, после

того как шестеренка предыдущего разряда

сделает такой оборот). При вычитании

шестеренки следовало вращать в обратную

сторону. Контроль хода вычислений можно

было вести при помощи специальных

окошек, где появлялись цифры. Для

перемножения использовалось устройство,

чью главную часть составляли шесть осей

с «навернутыми» на них таблицами

умножения.

ашина

содержала суммирующее и множительное

устройства, а также механизм для записи

промежуточных результатов. Первый блок

— шестиразрядная суммирующая машина

– представлял собой соединение зубчатых

передач. На каждой оси имелись шестерня

с десятью зубцами и вспомогательное

однозубое колесо – палец. Палец служил

для того, чтобы передавать единицу в

следующий разряд (поворачивать шестеренку

на десятую часть полного оборота, после

того как шестеренка предыдущего разряда

сделает такой оборот). При вычитании

шестеренки следовало вращать в обратную

сторону. Контроль хода вычислений можно

было вести при помощи специальных

окошек, где появлялись цифры. Для

перемножения использовалось устройство,

чью главную часть составляли шесть осей

с «навернутыми» на них таблицами

умножения.

С читается,

что первым реально осуществленным и

ставшим известным механическим цифровым

вычислительным устройством стала

«паскалина» великого французского

ученого Блеза Паскаля, изготовленная

в 1642 году. Эта машина представляла

собой комбинацию взаимосвязанных

колесиков с нанесенными на них цифрами

от 0 до 9 и приводов. Когда первое колесико

делало полный оборот от 0 до 9, в действие

автоматически приводилось второе

колесико. Когда и оно достигало цифры

9, начинало вращаться третье и так далее.

Машина Паскаля могла складывать и

вычитать, умножать (делить) лишь путем

многократного сложения (вычитания).

читается,

что первым реально осуществленным и

ставшим известным механическим цифровым

вычислительным устройством стала

«паскалина» великого французского

ученого Блеза Паскаля, изготовленная

в 1642 году. Эта машина представляла

собой комбинацию взаимосвязанных

колесиков с нанесенными на них цифрами

от 0 до 9 и приводов. Когда первое колесико

делало полный оборот от 0 до 9, в действие

автоматически приводилось второе

колесико. Когда и оно достигало цифры

9, начинало вращаться третье и так далее.

Машина Паскаля могла складывать и

вычитать, умножать (делить) лишь путем

многократного сложения (вычитания).

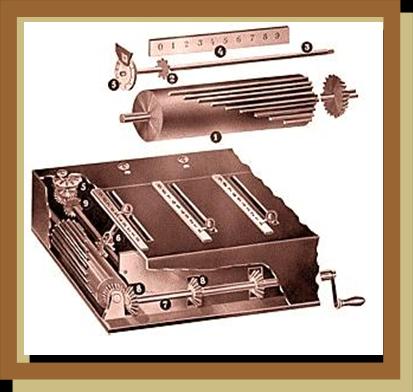

Ч ерез

30 лет после «паскалины» в 1673 г. появился

«арифметический прибор» Готфрида

Вильгельма Лейбница - двенадцатиразрядное

десятичное устройство для выполнения

арифметических операций, включая

умножение и деление. Хоть

машина Лейбница и была похожа на

«Паскалину», она имела движущуюся часть

и ручку, с помощью которой можно было

крутить специальное колесо или цилиндры,

расположенные внутри аппарата. Такой

механизм позволил ускорить повторяющиеся

операции сложения, необходимые для

умножения. Само повторение тоже

осуществлялось автоматически.

ерез

30 лет после «паскалины» в 1673 г. появился

«арифметический прибор» Готфрида

Вильгельма Лейбница - двенадцатиразрядное

десятичное устройство для выполнения

арифметических операций, включая

умножение и деление. Хоть

машина Лейбница и была похожа на

«Паскалину», она имела движущуюся часть

и ручку, с помощью которой можно было

крутить специальное колесо или цилиндры,

расположенные внутри аппарата. Такой

механизм позволил ускорить повторяющиеся

операции сложения, необходимые для

умножения. Само повторение тоже

осуществлялось автоматически.

Прошло еще более ста лет и лишь в конце XVIII века во Франции были осуществлены следующие шаги, имеющие принципиальное значение для дальнейшего развития цифровой вычислительной техники – «программное» (с помощью перфокарт) управление ткацким станком, созданное Жозефом Жакаром. В 1802 г. он построил машину, которая облегчила процесс производства тканей со сложным узором. При изготовлении такой ткани нужно поднять или опустить каждую из ряда нитей. После этого ткацкий станок протягивает между поднятыми и пущенными нитями другую нить. Затем каждая из нитей опускается или поднимается в определенном порядке и станок снова пропускает через них нить. Этот процесс многократно повторяется до тех пор, пока не будет получена нужная длина ткани с узором. Для задания узора на ткани Жаккар использовал ряды отверстий на картах. Карта закреплялась на станке в устройстве, которое могло обнаруживать отверстия на карте. Это устройство с помощью щупов проверяло каждый ряд отверстий на карте. Информация на карте управляла станком.

Э ти

новшества были использованы англичанином

Чарльзом Бэббиджем, осуществившим

качественно новый шаг в развитии средств

цифровой вычислительной техники -

переход от ручного к автоматическому

выполнению вычислений по составленной

программе. В 1834 году он изобрел

аналитическую машину. Она состояла из

«склада» для хранения чисел, «мельницы»

– для производства арифметических

действий над числами, устройства,

управляющего в определенной

последовательности операциями машины,

устройства ввода и вывода данных. Данные

принципы стали фундаментальными для

вычислительной техники:

ти

новшества были использованы англичанином

Чарльзом Бэббиджем, осуществившим

качественно новый шаг в развитии средств

цифровой вычислительной техники -

переход от ручного к автоматическому

выполнению вычислений по составленной

программе. В 1834 году он изобрел

аналитическую машину. Она состояла из

«склада» для хранения чисел, «мельницы»

– для производства арифметических

действий над числами, устройства,

управляющего в определенной

последовательности операциями машины,

устройства ввода и вывода данных. Данные

принципы стали фундаментальными для

вычислительной техники:

автоматическое выполнение операций;

работа по вводимой «на ходу» программе (с помощью перфокарт);

необходимость устройства для хранения данных.

В 1818 г. К. Томас, воспользовавшись идеями

знаменитого немецкого ученого Готфрида

Лейбница (1646–1716), изобрел счетную машину

для выполнения четырех арифметических

действий и назвал ее арифмометром.

1818 г. К. Томас, воспользовавшись идеями

знаменитого немецкого ученого Готфрида

Лейбница (1646–1716), изобрел счетную машину

для выполнения четырех арифметических

действий и назвал ее арифмометром.

Основу конструкции арифмометра К.Томаса

составили ступенчатые валики Г.Лейбница.

Одному разряду соответствовал один

ступенчатый валик. Против каждого валика

находилась установочная зубчатка,

которая могла двигаться вдоль

четырехгранной оси с помощью ползуна,

заканчивающегося на лицевой панели

кнопкой. При установке чисел кнопка

свободно передвигалась по прорезям-разрядам,

тем самым передвигая установочную

зубчатку по оси до ее совпадения с нужной

цифрой. Вращая с помощью рукоятки

ступенчатые валики, зубчатка входила

в зацепление с соответствующим числом

ступенек на валике и поворачивала его

на тот или иной угол. На осях находились

промежуточные шестерни, которые

передавали это вращение цифровому

к олесу

счетчика.

олесу

счетчика.

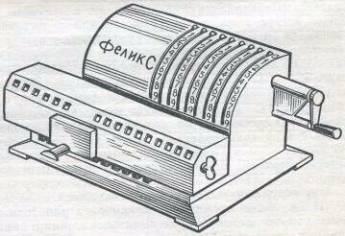

В 1880г. В.Т. Однер создает в России арифмометр с зубчаткой с переменным количеством зубцов, а в 1890 году налаживает массовый выпуск усовершенствованных арифмометров, которые в первой четверти XIX века были основными математическими машинами, нашедшими применение во всем мире. Их модернизация «Феликс» выпускалась в СССР до 50-х годов.