- •А.Ф. Гиневский, п.В.Королев, и.А.Михайлова лабораторные работы по теплообмену

- •Часть 1

- •Isbn 5 – 7046 – 0559 – 1

- •Предисловие

- •Лабораторная работа № 1

- •1. Цель работы

- •2. Введение

- •3. Описание лабораторного стенда

- •4. Последовательность выполнения работы

- •5. Рекомендации по обработке результатов

- •5.1 Обработка результатов

- •5.2 Оформление отчета

- •6. Указания по технике безопасности

- •7. Вопросы для самоподготовки

- •8. Контрольные вопросы

- •2.1. Свободная конвекция

- •2.1. Вынужденная конвекция

- •3. Описание лабораторного стенда

- •3.1. Общее описание стенда

- •3.2. Измерительная система ист-4к

- •3.3. Коммутатор

- •3.4. Исследуемые объекты

- •3.4.1. Ребристый радиатор

- •3.4.2. Сменные объекты

- •4. Инструкция по выполненИю работы

- •4.1. Предварительные замечания

- •4.2. Порядок проведения экспериментов

- •5. Рекомендации по обработке результатов

- •5.1. Обработка результатов

- •5.2 Оформление отчета

- •6. Вопросы для самоподготовки

- •7. Контрольные вопросы

- •3. Описание лабораторного стенда

- •4. Последовательность выполнения работы

- •5. Рекомендации по обработке результатов

- •5.1 Обработка результатов

- •5.2 Оформление отчета

- •6. Вопросы для самоподготовки

- •7. Контрольные вопросы

- •8. Литература

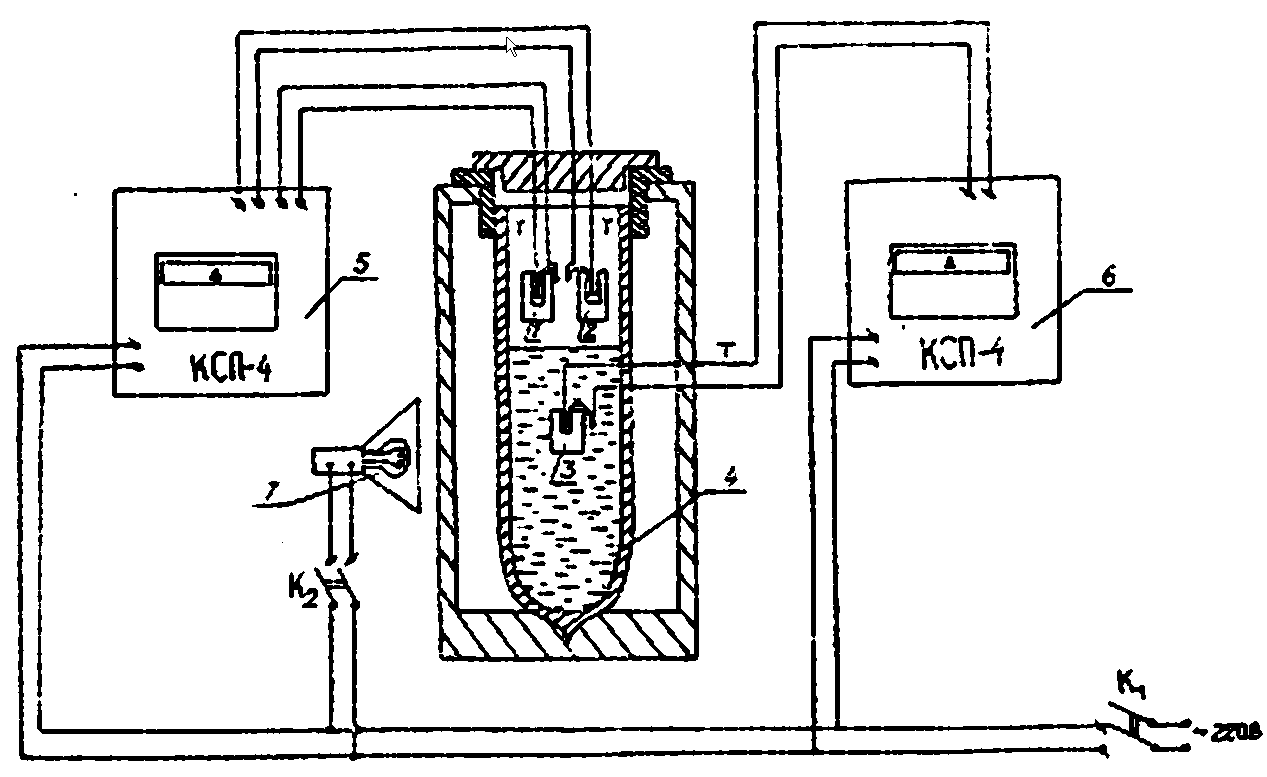

3. Описание лабораторного стенда

Для определения теплоемкости и температуропроводности твердых тел методом регулярного режима используются 3 микрокалориметра: эталонный I и два микрокалориметра, выполненных из исследуемого материала 2,3 (рис. 1)

В каждом микрокалориметре устанавливается одна дифференциальная медь-константановая термопара для измерения разности температур между материалом и окружающей средой. Термопары, установленные в микрокалориметрах 1 и 2, присоединены к контрольному самопишущему прибору КСП-4 5, а термопара, установленная в микрокалориметре 3, присоединена к самопишущему прибору КСП-4 6.

В течение опыта микрокалориметры охлаждаются от комнатной температуры до температуры кипения азота при атмосферном давлении (Т=77,4К). Охлаждение микрокалориметров производится в стеклянном сосуде Дьюара 4, частично заполненном жидким азотом, причем микрокалориметры I и 2 охлаждаются в парах азота (Bi<0,1 для калориметра I), тогда как микрокалориметр 3 охлаждается в кипящем азоте (В>100).

4. Последовательность выполнения работы

1. Включить тумблер К1 "сеть" лабораторной установки, расположенный на левой панели стенда.

2. Включить тумблеры "Прибор", расположенные на передних панелях самопишущих приборов КСП-4, и тумблер К2 "подсветка".

Рис. 1 Схема экспериментальной установки:

1 – эталонный микрокалориметр; 2,3 – микрокалориметры, выполненные из исследуемого материала; 4 – сосуд Дьюара; 5,6 – КСП-4; 7 – подсветка; Т – дифференциальные термопары.

3. Залить жидкий азот в сосуд Дьюара до уровни, соответствующего отметке на стенке ограждения, выполненного из оргстекла.

4. С помощью направляющей плавно опустить экспериментальную секцию в сосуд Дьюара.

5. Включить запись самопишущих приборов - тумблеры "Диаграмма", расположенные на передних панелях самопишущих приборов КСП-4.

6. Следить за охлаждением калориметров по показаниям приборов КСП-4.

7. По окончании опыта выключить лабораторный стенд в обратной последовательности.

5. Рекомендации по обработке результатов

5.1 Обработка результатов

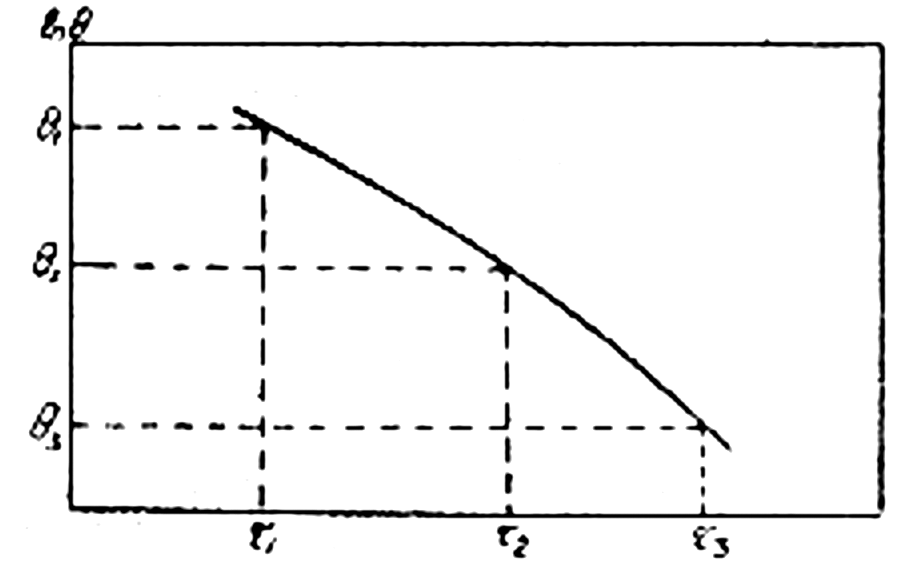

Используя

полученные в опыте кривые изменения

термо-ЭДС во времени для трех

микрокалориметров и таблицу градуировки

медь-константановой термопары [2],

построить графики охлаждения

микрокалориметров в координатах

![]() (рис. 2), где

(рис. 2), где

![]() - избыточная температура, Тл

- температура, измеряемая в точке заделки

термопары рассматриваемого калориметра;

Тос

- температура окружающей среды, в которой

находится калориметр.

- избыточная температура, Тл

- температура, измеряемая в точке заделки

термопары рассматриваемого калориметра;

Тос

- температура окружающей среды, в которой

находится калориметр.

При обработке результатов измерений следует разбить временной интервал на 8-10 участков так, чтобы в каждом из них кривую охлаждения с хорошим приближением можно было аппроксимировать прямой линией.

Рис. 2. График охлаждения микрокалориметра

Для каждого из участков определить темп охлаждения, используя формулу (1.3)

Значение теплоемкости исследуемого образца может быть найдено из соотношения:

![]() (1.7)

(1.7)

Формула (1.7) получена из формулы (1.4) в предположении, что коэффициент неравномерности температурного профиля эталонного образца равен 1.

Здесь С - теплоемкость исследуемого вещества, Дж/К;

с - удельная теплоемкость исследуемого вещества, Дж/(кг К);

М - масса исследуемого вещества, кг;

![]() -

темп охлаждения эталонного микрокалориметра,

с-1;

-

темп охлаждения эталонного микрокалориметра,

с-1;

![]() -

темп охлаждения микрокалориметра,

выполненного и исследуемого вещества,

с-1;

-

темп охлаждения микрокалориметра,

выполненного и исследуемого вещества,

с-1;

![]() -

теплоемкость эталонного микрокалориметра,

Дж/К;

-

теплоемкость эталонного микрокалориметра,

Дж/К;

- коэффициент температурной неравномерности, рассчитываемый по формуле

![]() (1.8)

(1.8)

где

![]() -

радиус микрокалориметра 2 (рис. 1),

выполненного из исследуемого материала

(фторопласт) и внутренний радиус оболочки

в случае использования полого

микрокалориметра, заполненного

исследуемым веществом, м;

-

радиус микрокалориметра 2 (рис. 1),

выполненного из исследуемого материала

(фторопласт) и внутренний радиус оболочки

в случае использования полого

микрокалориметра, заполненного

исследуемым веществом, м;

![]() -

коэффициент температуропроводности

исследуемого материала, м2/с.

-

коэффициент температуропроводности

исследуемого материала, м2/с.

Указанные соотношения справедливы при условии Вi→0 для эталонного микрокалориметра.

Следует учитывать, что микрокалориметр 3 находится при условиях Bi>>1, поэтому для него можно использовать формулу (1.5) при нахождении связи между темпом охлаждения и коэффициентом температуропроводности. Из формулы (1.5), зная темп охлаждения можно определить коэффициент температуропроводности.

Необходимые для расчетов численные значения масс калориметров и их размеры равны.

Мэ = 103,1 г; М2 = 26,1 г; М3 = 26,1 г

Rэ = R2 = R3 = 10 мм

Lэ = L2 = L3 = 40 мм

Удельную теплоемкость эталонного калориметра, выполненного из латуни, при соответствующей температуре определить по справочнику [2].