- •Часть 4. Основы биогеографии

- •Часть 4. Основы биогеографии: Учебное пособие. - м.: Открытый лицей взмш, 2004. - 138 с.: ил.

- •Глава 4. Основы биогеографии Содержание

- •§ 19. Два подхода к изучению закономерностей современного размещения организмов на планете. 5

- •Глава 4. Основы биогеографии

- •§ 19. Два подхода к изучению закономерностей современного размещения организмов на планете.

- •§ 20. Тундровый биом

- •§ 21. Биом хвойных и мелколиственных бореальных лесов (тайга)

- •§ 22. Биом широколиственных летнезеленых (неморальных) лесов

- •§ 23. Степной биом

- •§ 24. Биом аридных пустынь

- •§ 25. Биом субтропических и умереннотеплых склерофилльных лесов и кустарников

- •§ 26. Биом дождезеленых тропических лесов и саванновых редколесий

- •§ 27. Биом дождевых тропических лесов (гилея)

- •§ 28. Некоторые особенности экосистем высокогорий

- •Бабенко Евгений Борисович Экология Часть 2 Учебное пособие

- •119234, Москва, Воробьевы горы, мгу, ол взмш, Биологическое отделение

§ 22. Биом широколиственных летнезеленых (неморальных) лесов

Nemoralis (лат.) - лесной. Никто не пытается обвинять широколиственные летнезеленые леса в аморальном поведении. Корень слова "неморальные" никак не связан с понятием "мораль". В древесном ярусе этого биома доминируют широколиственные породы, но присутствуют и хвойные, и мелколиственные. Поэтому мы будем пользоваться более универсальным понятием "неморальные леса".

Экосистемы, типичные для неморального биома, развиваются в условиях, когда увлажнение достаточно в течение всего года (750 1500 мм/год), а температура периодически снижается. Зимние перерывы в вегетационной активности древесной растительности сопровождаются сбрасыванием листвы.

Распространение.

Сейчас эти леса образуют на карте планеты четыре изолированных "пятна". Две области расположены в Евразии: одна в Центральной и Юго-Восточной Европе, и вторая - на территории Дальнего Востока и Китая. Крупный массив находится на востоке Северной Америки в районе Аппалачских гор. В южном полушарии аналогичные экосистемы развиваются только на Южноамериканском континенте - в Чили и прилегающих областях Аргентины на широте 38-40°. В начале Кайнозойской эры северные неморальные леса охватывали полушарие сплошной полосой, которая проходила южнее "ленты" таежного биома. Последующие оледенения привели к смещению природных зон на юг, их "уплотнению" и перемешиванию. Так в Восточной Европе появилась широкая переходная зона, сочетающая растительность таежного и неморального биомов. Оовременные области распространения широколиственных лесов являются "центрами выживания". На разрозненных территориях современного неморального биома северного полушария сходные экологические ниши заняты близкородственными видами растений (родство на уровне рода).

Аналогичные экосистемы южного полушария формировались в сходных климатических условиях конвергентно. Только в массиве южных неморальных лесов доминирует "робле" (по-испански - дуб). Это растение действительно напоминает дуб и относится к тому же семейству Буковые, но дубом не является: Nothofagus obliqua принадлежит к роду Нотофагус, около 40 видов которого встречаются в южном полушарии.

Объясните причины конвергентного развития экосистем неморального биома северного и южного полушария, используя данные исторической геологии.

Климатические и эдафические особенности.

П

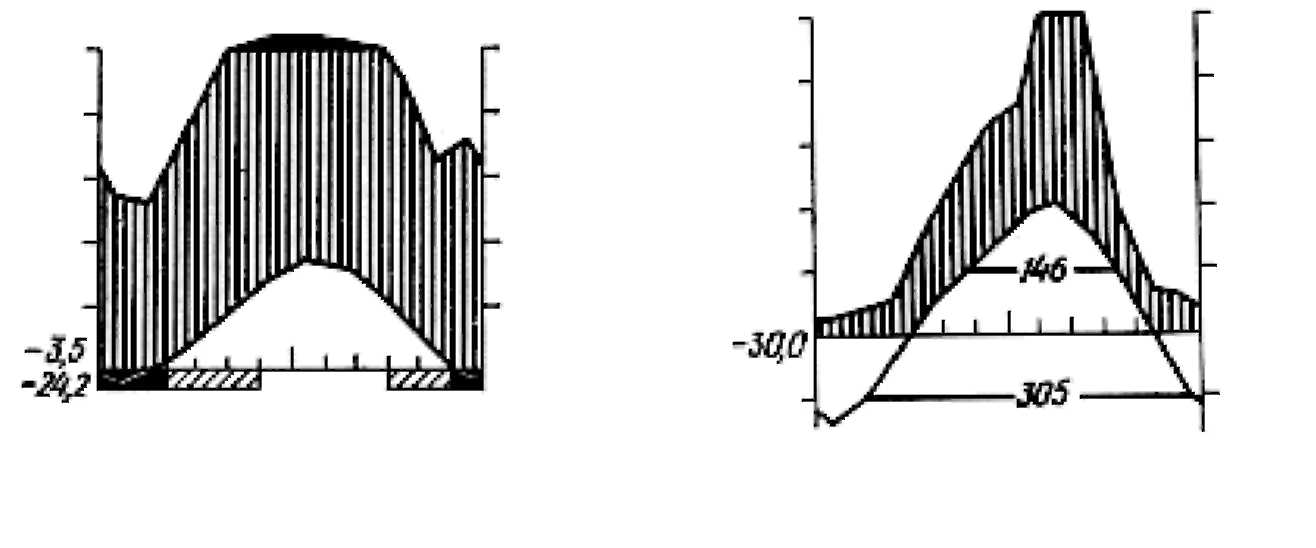

роанализируйте

климадиаграммы, приведенные на рис.

4.13, обращая внимание на продолжительность

сезона отрицательных температур, режим

увлажнения, сочетание изменения

среднемесячного количества осадков и

температур.

роанализируйте

климадиаграммы, приведенные на рис.

4.13, обращая внимание на продолжительность

сезона отрицательных температур, режим

увлажнения, сочетание изменения

среднемесячного количества осадков и

температур.

Рис. 4.13. Климадиаграммы Цюриха (569 м, 7,9о) и Владивостока (29 м, 4,6о).

Большая часть неморального биома расположена в условиях морского климата, занимая области, прилежащие к побережьям океанов. Исключение составляет европейская часть биома, "забирающаяся" вглубь материка, что приводит к некоторому снижению количества летних осадков и повышению степени континентальности климата в этой части экосистем.

Для неморального биома характерны два типа почв: серые лесные и бурые. Эти почвы развиваются в условиях обильного, легко перерабатываемого лиственного опада и активной минерализации органики.

Бурые почвы формируются на территориях с морским климатом: мягкой зимой и влажным прохладным летом (например - буковые леса Прикарпатья). Казалось бы, активный промывной режим и температуры, благоприятные для редуцентной активности бактерий, должны привести к вымыванию биогенов из почвенного слоя и созданию малопродуктивных почв. Но обилие лиственного опада, богатого кальцием, и слабокислая реакция почвенных растворов снижают подвижность минеральных солей, препятствуя их вымыванию.

Почему далекие от моря Карпаты можно рассматривать как пример региона с типично морским климатом?

Серые почвы приурочены к более континентальным районам с теплым и сухим летом. В этих регионах промывной режим ограничен периодом весеннего таяния снега, что приводит к накоплению биогенов и гумуса (разложившейся органики). Содержание последнего в верхних слоях почв может достигать 9%, а это очень высокий показатель.

Богатые почвы и сравнительно мягкий климат неморального биома сослужили ему дурную службу - человек не мог не воспользоваться столь благоприятными условиями. В результате сейчас большая часть биома замещена культурными сообществами, сосновыми или мелколиственными лесами (являющимися сериальной стадией вторичной сукцессии).

Растительные продуценты.

Сухая биомасса продуцентов - от 400 до 500 т/га. Годовая первичная чистая продукция - от 10 до 15 т/га.

Общие особенности фитоценозов.

По сравнению с другими сообществами умеренных широт (тайга, степи) в фитоценозах данного биома ярче всего выражены многоярусность и богатство видового состава. Обычно присутствуют один-два древесных яруса (иногда и больше), ярус кустарников и травянистый ярус. Особенно сложные многоярусные группировки характерны для лесов Северной Америки и восточного массива Евразии.

Верхний древесный ярус, достигающий высоты 30 м, сомкнут. После распускания листвы он пропускает очень мало света. Этому ярусу свойственна полидоминантность - до 10-20 доминантов (на Дальнем Востоке и в Аппалачах). Второй (и, при наличии, последующие) древесный ярус сильно разрежен.

Кустарниковый ярус принципиально отличается в различных экосистемах: от сплошных зарослей дальневосточных лесов до сильно разреженного в дубовых рощах Европы.

Травянистый ярус неморального биома представлен парадоксальным сочетанием сциофитных и гелиофитных трав. После того как распускается листва растений верхних ярусов, до поверхности земли доходит не более 1-2% полного дневного света, поэтому естественно развитие сциофитного неморального широкотравья. Но появление в таких условиях гелиофитов не может не вызвать удивления. Гелиофиты широколиственных лесов представлены особой жизненной формой - эфемероидами. Эти многолетние растения появляются над поверхностью почвы ранней весной, а как только сойдет снеговой покров, быстро отцветают и образуют семена. К тому моменту, когда на деревьях распускаются листья и устанавливается сильное затенение, наземная часть эфемероидов отмирает. В почве сохраняются подземные органы с запасом питательных веществ (клубни, луковицы, корневища). Эти запасы позволяют быстро развиваться молодым весенним побегам. Подобные особенности жизненного цикла позволяют гелиофитам существовать в нижнем затененном ярусе широколиственного леса. В межъярусной растительности появляются лианы (плющ, ломонос, лимонник). Сплошного мохового покрова в неморальных лесах нет. Мхи встречаются как эпифиты, а на земле лишь изредка, небольшими пятнами на кротовинах.

Характерные представители фитоценозов северного полушария.

Деревья (представлены близкородственными викарирующими видами): а) широколиственные породы (широко представлены в климаксовых сообществах): дуб черешчатый, липа мелколистная, клен платановидный, ясень, вяз, граб, бук, тюльновое дерево (эндемик Аппалач) и др.;

б) мелколиственные породы (широко представлены только во вторичных сообществах): береза, осина, ольха, ива;

в) хвойные породы (климаксовые и вторичные сообщества): ели (Восточная Европа и Северная Америка), пихты и сосны (Дальний Восток), секвойи и туи (Северная Америка).

Кустарники:

п

адуб

вечнозеленый, рододендроны, лещина,

жимолости, ивы, рябина, бересклет, калина,

смородина. Кустарнички:

ярус

не выражен.

адуб

вечнозеленый, рододендроны, лещина,

жимолости, ивы, рябина, бересклет, калина,

смородина. Кустарнички:

ярус

не выражен.

Травы (Европа):

а) неморальное широкотравье: сныть обыкновенная, осока волосистая, зеленчук желтый, копытень европейский, медуница неясная, фиалка удивительная, колокольчик крапиволистный, майник двулистный;

б) эфемероиды: пролеска сибирская, хохлатка Галлера, ветреница лютиковая, чистяк весенний, гусиный лук желтый.

Межъярусная растительность (лианы и эпифиты):

лианы мелкие (европейских экосистем) - ломоносы, плющи;

крупные (Дальний Восток) - виноград, лимонник, актинидия, кирказон маньчжурский;

эпифиты - мхи, а во влажных лесах с мягкими зимами - папоротники. Рис. 4.14. Майник двулистный (1)

и бересклет бородавчатый (2).

Гетеротрофы.

Особенности почвенных гетеротрофов.

Большое количество корней растений и гумуса, мощная подстилка лиственного опада, большая глубина почвенного слоя, отсутствие глубокого промораживания в зимний период и достаточное увлажнение - все эти факторы благоприятствуют существованию богатейших сообществ почвенных гетеротрофов. Активность этих организмов в зимний период резко падает, но некоторые остаются деятельными круглый год. По сравнению с аналогичными сообществами более северных биомов увеличивается роль пастбищных цепей питания, хотя детритные цепи практически полностью реализуются именно здесь.

Среди детритофагов доминируют дождевые черви-люмбрициды (их очень много - до 60 г/м2), нематоды, панцирные клещи и коллемболы. Среди потребителей корневой массы, кроме типичных для тайги проволочников, резко повышается роль ореховерток и личинок хрущей (пример - майский жук). Самая заметная черта почвенной фауны неморального биома - млекопитающие-землерои, потребители червей и крупных личинок насекомых. Это различные виды семейства кротовых и землеройки. Наряду с многочисленными хищными беспозвоночными они составляют группу консументов высших порядков. Окончательная переработка органики и ее минерализация обеспечивается деятельностью микроскопических грибов и бактерий.

Особенности наземных гетеротрофов.

В

ертикальная

расчлененность, общее богатство видового

состава и большие запасы биомассы

фитоценозов неморального биома

способствуют развитию разнообразной

фауны наземных гетеротрофов. Изолированность

экосистем различных регионов увеличивает

это разнообразие благодаря викариату

(как близкородственному, так и

неродственному). Перечислим в качестве

примера некоторых насекомых - наземных

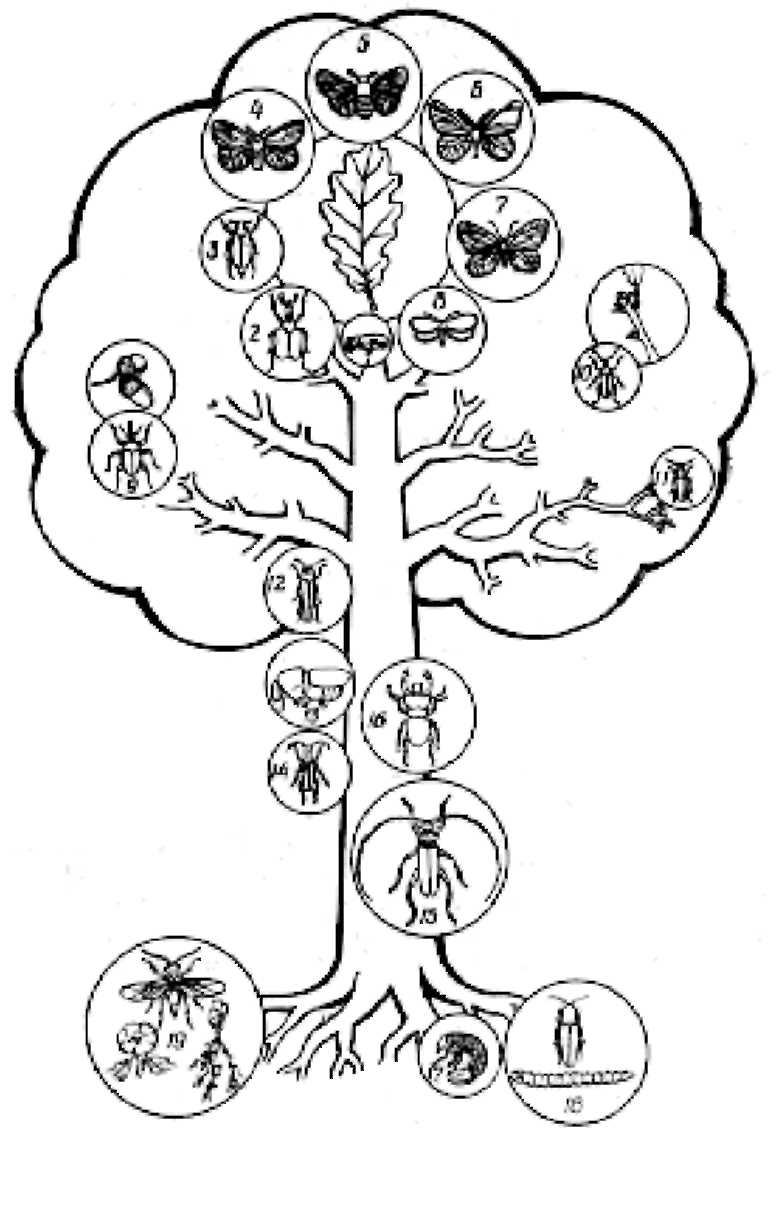

потребителей дуба (рис. 4.15). Листья:

долгоносик-прыгун, трубковерт, кольчатый

шелкопряд, златогузка, майский хрущ,

пяденица-обдирало, зимняя пяденица,

зеленая дубовая листовертка. Желуди:

желудевый долгоносик. Почки: грушевый

листовой долгоносик. Ветви: темная

мягкотелка.

ертикальная

расчлененность, общее богатство видового

состава и большие запасы биомассы

фитоценозов неморального биома

способствуют развитию разнообразной

фауны наземных гетеротрофов. Изолированность

экосистем различных регионов увеличивает

это разнообразие благодаря викариату

(как близкородственному, так и

неродственному). Перечислим в качестве

примера некоторых насекомых - наземных

потребителей дуба (рис. 4.15). Листья:

долгоносик-прыгун, трубковерт, кольчатый

шелкопряд, златогузка, майский хрущ,

пяденица-обдирало, зимняя пяденица,

зеленая дубовая листовертка. Желуди:

желудевый долгоносик. Почки: грушевый

листовой долгоносик. Ветви: темная

мягкотелка.

Рис. 4.15. Потребители дуба

Кора: зеленая узкозлатка, дубовый заболонник, дровосек-рагий. Древесина: большой дубовый усач, жук-олень. И это далеко не полный список только насекомых!

А из позвоночных-фитофагов нельзя не вспомнить благородного оленя, лося, косулю, рыжую полевку, лесную и желтогорлую мышей, зайцеобразных, всеядного кабана. В Америке эти ниши занимают бурундуки, хомякообразные (викариат отсутствующих мышей). Очень интересен эндемичный вид древесного дикобраза, занимающий особую экологическую нишу и не имеющий викарирующих видов в биоценозах Евразии. Любопытно, что в неморальных лесах мало растительноядных птиц.

Б

ольшая

часть пернатого населения неморального

биома - насекомоядные перелетные птицы

(на зиму в лесах остается не более 25% их

летней численности): пеночки, славки,

синицы и др. Они входят в группу консументов

высших порядков. В общей зоомассе

широколиственных экосистем доля хищных

и паразитических животных не превышает

1%, что, конечно, не означает незначительности

их экологической роли.

ольшая

часть пернатого населения неморального

биома - насекомоядные перелетные птицы

(на зиму в лесах остается не более 25% их

летней численности): пеночки, славки,

синицы и др. Они входят в группу консументов

высших порядков. В общей зоомассе

широколиственных экосистем доля хищных

и паразитических животных не превышает

1%, что, конечно, не означает незначительности

их экологической роли.

Среди наземных беспозвоночных в этом трофическом уровне выделяются муравьи (род Formica), очень разнообразные по видовому составу пауки и перепончатокрылые паразитоиды (например наездники).

Представленные в неморальных лесах амфибии и рептилии практически все являются хищниками. В Европе это травяная и остромордая лягушки, серая и зеленая жабы, огненная саламандра, жерлянки, прыткая ящерица, несколько видов змей. В Северной Америке необычайно многообразны хвостатые земноводные. Среди млекопитающих прежде всего необходимо отметить наземных насекомоядных (ежи). Крупных хищников в этом биоме осталось очень мало (в его пределах располагается основная часть ареала тигра и леопарда). Освободившиеся экологические ниши крупных хищников заполняются мигрантами из соседних биомов (например, волками).

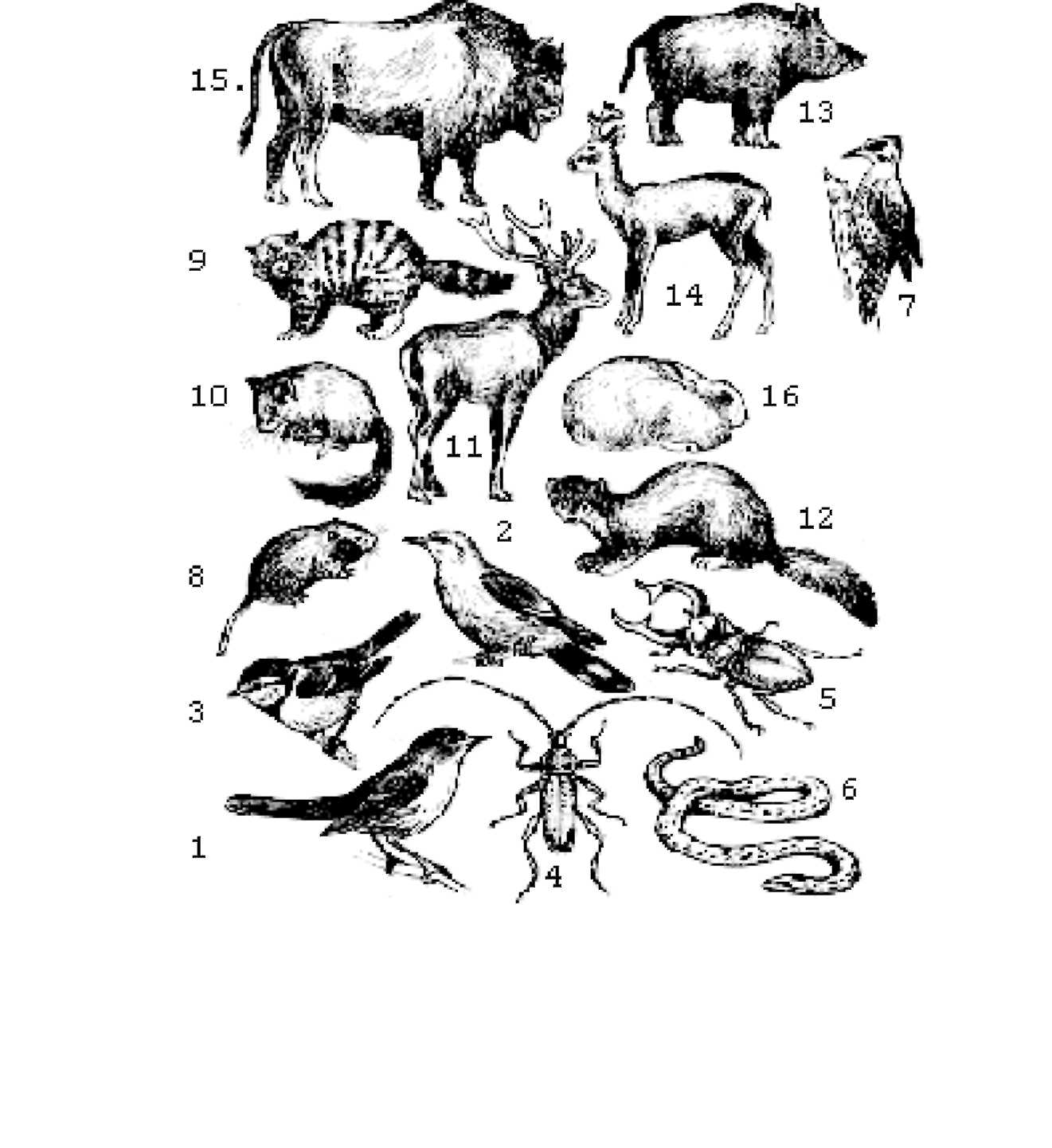

Рис. 4.16. Характерные животные неморальных лесов Евразии. 1 - соловей,

2 - иволга, 3 - лазоревка, 4 - дубовый усач, 5 - жуколень, 6 - медянка, 7 - зеленый дятел, 8 - рыжая полевка, 9 - лесной кот, 10 - лесная соня, 11 - благородный олень, 12 - лесная куница, 13 - кабан, 14 - европейская косуля, 15 - зубр, 16 - заяц-беляк.

Задания.

1. Сравните экологические особенности фитоценозов бореальных и неморальных лесов. Какие черты сходства и различия вам удалось обнаружить? Какими причинами вызваны различия?

2. Березняки чаще всего развиваются как вторичные сообщества, сохраняя в травянистом ярусе растительность, типичную для коренного сообщества (если она не была полностью уничтожена). На месте экосистемы какого биома развивается березняк, если в его травянистом ярусе широко представлены плауны и мхи? Обоснуйте свое мнение.

3. Как связаны вертикальное расчленение фитоценоза и повышенное видовое разнообразие наземных гетеротрофов различных порядков?

4. Как объяснить тот факт, что фауна крупных хищников неморального биома нарушена в большей степени по сравнению с другими группами гетеротрофов?