- •Часть 4. Основы биогеографии

- •Часть 4. Основы биогеографии: Учебное пособие. - м.: Открытый лицей взмш, 2004. - 138 с.: ил.

- •Глава 4. Основы биогеографии Содержание

- •§ 19. Два подхода к изучению закономерностей современного размещения организмов на планете. 5

- •Глава 4. Основы биогеографии

- •§ 19. Два подхода к изучению закономерностей современного размещения организмов на планете.

- •§ 20. Тундровый биом

- •§ 21. Биом хвойных и мелколиственных бореальных лесов (тайга)

- •§ 22. Биом широколиственных летнезеленых (неморальных) лесов

- •§ 23. Степной биом

- •§ 24. Биом аридных пустынь

- •§ 25. Биом субтропических и умереннотеплых склерофилльных лесов и кустарников

- •§ 26. Биом дождезеленых тропических лесов и саванновых редколесий

- •§ 27. Биом дождевых тропических лесов (гилея)

- •§ 28. Некоторые особенности экосистем высокогорий

- •Бабенко Евгений Борисович Экология Часть 2 Учебное пособие

- •119234, Москва, Воробьевы горы, мгу, ол взмш, Биологическое отделение

§ 21. Биом хвойных и мелколиственных бореальных лесов (тайга)

Borealis (лат.) - северный. Распространение.

Таежный биом образует более или менее правильную широтную зону, охватывая северную часть Евразии и Северной Америки внушительной полосой. На севере эти леса постепенно переходят в лесотундру. Южные соседи тайги более разнообразны: в зависимости от количества осадков бореальные леса граничат со степями, лесостепями или широколиственными лесами. Из пограничных биомов в тайгу могут вторгаться отдельные виды. Это заметно в Подмосковье, которое располагается на границе таежного биома и биома широколиственных лесов. Дуб, ясень, липа, клен - эти широколиственные древесные породы могут существенно влиять на облик пограничных ландшафтов. В Южном полушарии по-прежнему нет крупных материковых масс с соответствующим климатом.

Проследите смену биомов, соседствующих с южными границами тайги, по мере удаления от побережья в глубь континента (см. рис. 4.8). Объясните отмеченные закономерности.

Климатические и эдафические особенности.

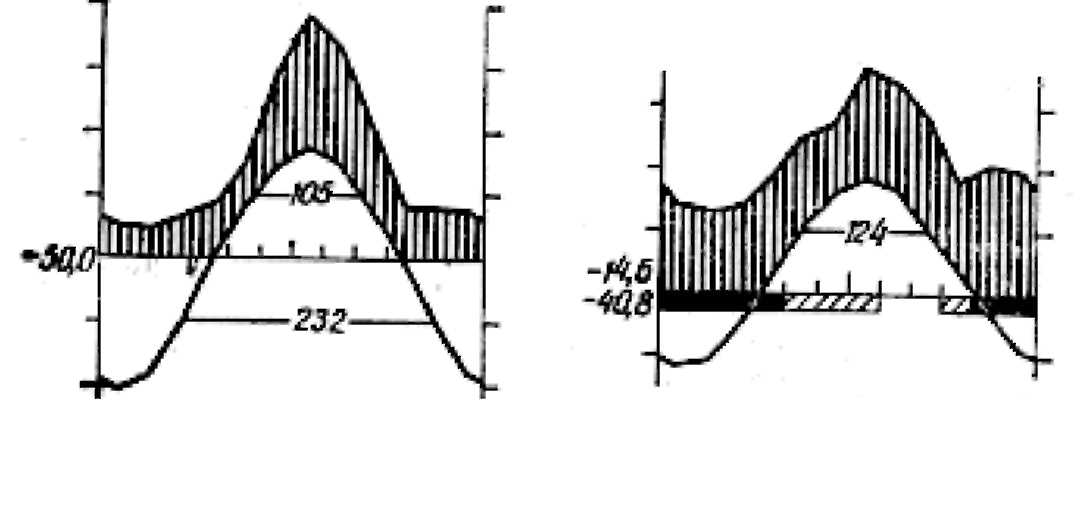

П

роанализируйте

климадиаграмму (рис. 4.10) и дайте

характеристику климатическим особенностям

таежного биома.

роанализируйте

климадиаграмму (рис. 4.10) и дайте

характеристику климатическим особенностям

таежного биома.

Рис. 4.10. Климадиаграммы Иркутска (467 м, -1,3°) и Москвы (167 м, 3,2о).

Иркутск располагается южнее Москвы, но его климатические особенности способствуют развитию типичной тайги, а Подмосковье отличается более мягким климатом и, как уже отмечалось, граничит с широколиственными лесами. Объясните эти факты.

Хвойный опад из-за толстого кутикулярного покрова разлагается крайне медленно и формирует толстый слой подстилки. Хотя по сравнению с тундрами в таежном биоме теплый период более длителен и минерализация органики редуцентами идет интенсивнее, это не приводит к накоплению минеральных биогенов в почвах, поскольку достаточное увлажнение на протяжении всего года и кислая реакция почвенных растворов способствуют интенсивному промывному режиму. Вечная мерзлота, которая на востоке Евразии подстилает таежный биом, залегает глубоко и не препятствует вымыванию биогенов. Получается, что органика разлагается все еще медленно, а немногочисленные минеральные соли быстро вымываются в грунтовые воды. Формируются подзолистые почвы, бедные минеральными биогенами.

В кислой среде многие малорастворимые минеральные соли переходят в растворимую форму, что способствует их вымыванию из почвенного слоя. Объясните химическую природу этого явления.

И на таких бедных почвах развиваются мощные древостойные фитоценозы! Парадоксальный факт. Объяснение этому явлению следует искать в особенностях структуры биоценозов. Тайга необыкновенно богата грибами. На корнях практически всех высших растений бореальных лесов развивается микориза - симбиоз сосущих корешков и грибов, разлагающих органику. Таким образом минеральные биогены возвращаются к растениям, минуя почвенные растворы.

Растительные продуценты.

Сухая биомасса продуцентов - от 200 до 350 т/га. Годовая первичная чистая продукция - от 6 до 10 т/га.

Сравните эти показатели с аналогичными данными по лесотундре. Чем могут быть вызваны серьезные различия сухой биомассы при незначительном увеличении годовой первичной продукции в таежном биоме?

Таежный биом неоднороден и представлен несколькими типами биогеоценозов:

- темнохвойная тайга (в древесном ярусе доминируют ель европейская на западе и ель сибирская на востоке),

- смешанные темнохвойно-мелколиственные леса (к ели примешиваются сосны, березы и осины, по долинам рек многочисленна серая ольха),

- сосново-ягельные боры (развиваются на песчаных почвах и скальных участках; в этих биогеоценозах наблюдается сокращенная ярусность),

- кедровники с характерным кедровым стланником (доминирует сибирская кедровая сосна),

- лиственничники (на западе доминирует лиственница обыкновенная, сибирская, на востоке - даурская),

- пихтарники (доминирует сибирская пихта).

На Аляске и в Канаде развиваются аналогичные типы биогеоценозов, но общих древесных видов с евразийской тайгой нет. Сходные экологические ниши заняты по типу родственного викариата местными представителями родов: ели Pinus mariana, Pinus glauca, лиственница - тамарэкс, береза Betula papyrifera и другие. Разнообразие таежных фитоценозов объясняется (помимо различия подстилающих пород) тем, что периодические пожары и вспышки размножения хвоелистогрызущих насекомых дают начало сукцессиям. Вторичные леса образованы мелколиственными породами, иногда - соснами, а в Сибири - лиственницей. Общими особенностями таежных фитоценозов являются:

-

преобладание вечнозеленых растений

(сравнительно короткий период вегетации

необходимо использовать максимально

полноценно),

преобладание вечнозеленых растений

(сравнительно короткий период вегетации

необходимо использовать максимально

полноценно),

- четкая, иногда сокращенная, ярусность, кустарниковый и травянистый ярусы развиты слабо, межъярусная растительность представлена эпифитными мхами и лишайниками,

- монодоминантность,

- значительная роль симбиотических отношений с грибами.

Типичные представители.

Деревья: ели европейская, сибирская, березы, осины, сосны обыкновенная, кедровая, белая и красная (Канада), лиственницы сибирская и даурская, пихта сибирская.

Рис. 4.11. Плаун булавовидный (1) и черника (2)

Кустарнички: голубика, клюква, брусника, черника, багульник.

Травы: немногочисленны*. Княженика, морошка, ромашка сомнительная, кислица обыкновенная, плауны, осоки, злаки. На сырых участках развиваются зеленые мхи, на сухих - многочисленные лишайники.

Гетеротрофы.

Почвенные гетеротрофы.

В почве крупных организмов по-прежнему нет. Малая мощность гумусового слоя и кислая среда не способствуют развитию богатого комплекса кольчатых червей. Немногочисленные виды обитают главным образом в подстилке и самом верхнем почвенном горизонте. Преобладает типичная для тундр и тайги эйзения Норденшельда.

Зато эти же условия способствуют тому, что подстилка плотно заселена микроскопическими членистоногими: панцирными клещами и коллемболами (десятки тысяч на квадратный метр). Очень много свободноживущих сапрофитных нематод - до 5 млн/м2. В таежных почвах возрастает роль пастбищных цепей питания. Среди потребителей корневой массы доминируют личинки щелкунов проволочники. Эти группы живых организмов составляют основу кормовой базы для многочисленных почвенных гетеротрофов высших порядков, среди которых доминируют жуки (жужелицы и стафилиниды) и многоножки-литобииды. На поверхности подстилки полновластными хозяевами являются муравьи рода Formica. О редуцирующей роли грибов (микроскопических и микоризообразующих) мы уже говорили, и она действительно очень высока. Следует отметить увеличение (по сравнению с тундрами) вклада бактерий в "общее дело" минерализации органики.

Наземные гетеротрофы.

Группа растительноядных наземных гетеротрофов (консументов I) весьма многочисленна и разнообразна. Благодаря этому достигается разделение экологических ниш. Среди беспозвоночных особо выделяются насекомые:

- листо-хвоегрызущие формы (сибирский шелкопряд),

- ксилофаги, т.е. потребители древесины (короеды семейства Ipidae, усачи, златки).

Позвоночные консументы I:

- потребители семян хвойных растений (клесты, белки, бурундуки),

- потребители главным образом зеленой массы (глухари, рябчики, лось),

- смешанный семеноядно-зеленоядный тип питания (лесные полевки, лесные мыши, родственники хомяков - "оленьи мыши"). Сходные экологические ниши в различных регионах таежного биома обычно заняты близкородственными викарирующими видами. Примером могут служить белки обыкновенная и серая, обитающие в Европе и Канаде соответственно. Исключением являются мышевидные грызуны. Для американской тайги характерно полное отсутствие настоящих мышей (сем. Microtinae), все сходные экологические ниши занимают конвергентно сходные виды хомякообразных.

М

ногообразие

наземных гетеротрофов высших порядков

соответствует разнообразию их кормовой

базы. Среди членистоногих наиболее

заметны муравьи Formica

и древоточцы, активные не только на

поверхности подстилки, но и на деревьях,

паукообразные. Мелкие позвоночные-зоофаги

особенно обильны в приземном ярусе

(бурая лягушка, землеройки-бурозубки).

В древесно-кустарниковом ярусе доминируют

насекомоядные и всеядные птицы, которые

не улетают на зиму (синицы-гаечки,

корольки, пищухи, некоторые дятлы). В

весенне-летний сезон птичье население

бореальных лесов возрастает за счет

перелетных и кочевых видов (славки,

пеночки, дрозды, зяблики). Из млекопитающих

можно назвать ласку, горностая, соболя,

лесную куницу, рысь, росомаху, волка,

бурого медведя, однако эти животные

сохраняются только в малоизмененных

человеком участках таежного биома.

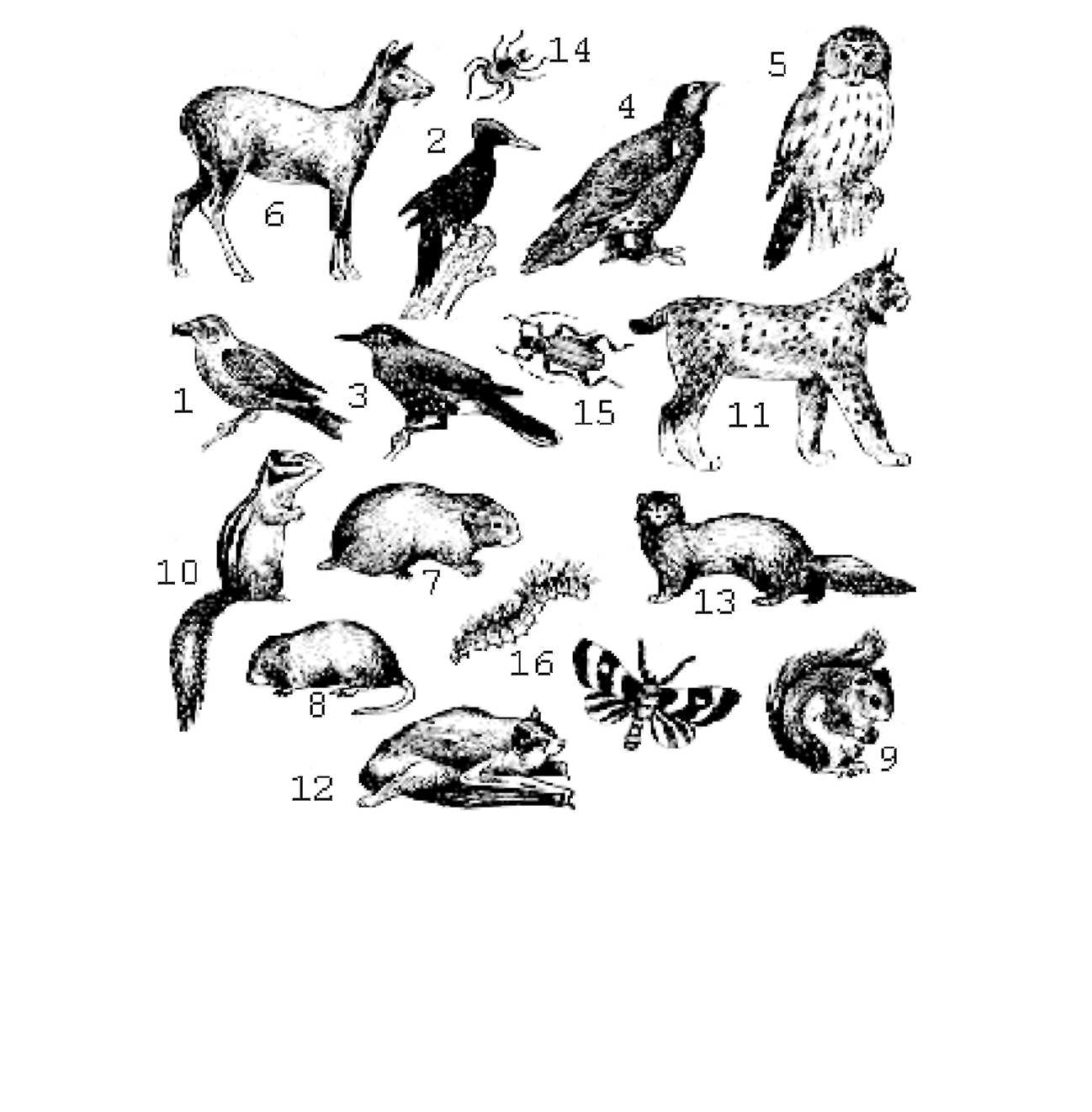

Рис.4.12.

Характерные животные тайги Евразии.

ногообразие

наземных гетеротрофов высших порядков

соответствует разнообразию их кормовой

базы. Среди членистоногих наиболее

заметны муравьи Formica

и древоточцы, активные не только на

поверхности подстилки, но и на деревьях,

паукообразные. Мелкие позвоночные-зоофаги

особенно обильны в приземном ярусе

(бурая лягушка, землеройки-бурозубки).

В древесно-кустарниковом ярусе доминируют

насекомоядные и всеядные птицы, которые

не улетают на зиму (синицы-гаечки,

корольки, пищухи, некоторые дятлы). В

весенне-летний сезон птичье население

бореальных лесов возрастает за счет

перелетных и кочевых видов (славки,

пеночки, дрозды, зяблики). Из млекопитающих

можно назвать ласку, горностая, соболя,

лесную куницу, рысь, росомаху, волка,

бурого медведя, однако эти животные

сохраняются только в малоизмененных

человеком участках таежного биома.

Рис.4.12.

Характерные животные тайги Евразии.

1 - клест-еловик, 2 - желна, 3 - кедровка, 4 - каменный глухарь, 5 - длинноногая неясыть, 6 - кабарга, 7 - лесной лемминг, 8 - красная полевка, 9 - летяга,

10 - бурундук, 11 - рысь, 12 - северный кожанок, 13 - колонок, 14 - таежный клещ, 15 - еловый дровосек, 16 - сибирский шелкопряд и его гусеница.

Задания.

1. Какие особенности хвойных и мелколиственных древесных пород приводят к развитию лиственных лесов на ранних этапах вторичной сукцессии таежного биома?

2. Укажите как можно больше причин, определяющих более высокое видовое разнообразие гетеротрофов таежного биома по сравнению с тундрами.