- •Часть 3. Синэкология

- •§ 15. Закономерности реализации круговорота веществ и потока энергии в экосистемах 12

- •§ 16. Динамика экосистем. Сукцессии 15

- •§ 17. Особенности изолированных экосистем: острова и другие изоляты 19

- •§ 18. Некоторые особенности водных экосистем 21

- •Глава 3. Синэкология - экология сообществ и экосистем

- •§ 13. Структура сообщества на примере биоценоза

- •§ 14. Экосистемы. Круговорот вещества и поток энергии

- •§ 15. Закономерности реализации круговорота веществ и потока энергии в экосистемах

- •§ 16. Динамика экосистем. Сукцессии

- •Верхний рыхлый слой лиственного опада

- •Средний спрессованный "ферментативный" слой

- •Нижний, полностью переработанный слой

- •§ 17. Особенности изолированных экосистем: острова и другие изоляты

- •§ 18. Некоторые особенности водных экосистем

§ 17. Особенности изолированных экосистем: острова и другие изоляты

Острова и труднодоступные изолированные территории привлекают внимание не только писателей авантюрного жанра и романтиков – искателей приключений, но и ученых-экологов. Дело в том, что сообщества изолятов (а именно так называют любые изолированные территории) обладают рядом особенностей, не свойственных сообществам других экосистем и именуемых "островными эффектами":

- бедность видового состава,

- дисгармония видового состава (например, многие изоляты лишены крупных хищников),

- незаполненность экологических ниш (говорят, что "свято место пусто не бывает", но для изолятов это несправедливо),

- сочетание реликтовых (древних) и эволюционно молодых эндемичных видов.

Островной эффект обратил на себя внимание уже давно: острова и другие изоляты всегда уступают богатством видового состава произвольно выбранным территориям внутри материка. Площадь и условия абиотической среды сравниваемых экосистем одинаковы, отличие коренится только в степени изолированности.

Более того, недавно обособившиеся участки теряют виды до нового равновесного состояния. Это явление известно в экологии под названием релаксация. Было замечено, что количество видов зависит от двух основных показателей: размеров изолята и его удаленности от других экосистем.

Френсис Дарлингтон, исследуя зависимость видового состава амфибий и рептилий от площади острова, сформулировал правило:

Если два острова отличаются по площади в 10 раз, то число видов, населяющих меньший остров, в среднем вдвое меньше (при прочих сходных условиях).

Зависимость числа видов от удаленности острова также можно выразить правилом:

При возрастании удаленности острова на 2600 км количество видов в среднем сокращается вдвое.

Теория равновесия МакАртура и Уилсона.

Для объяснения этих странных закономерностей в 1967 г. МакАртур и Уилсон предложили "теорию равновесия". Суть этой теории:

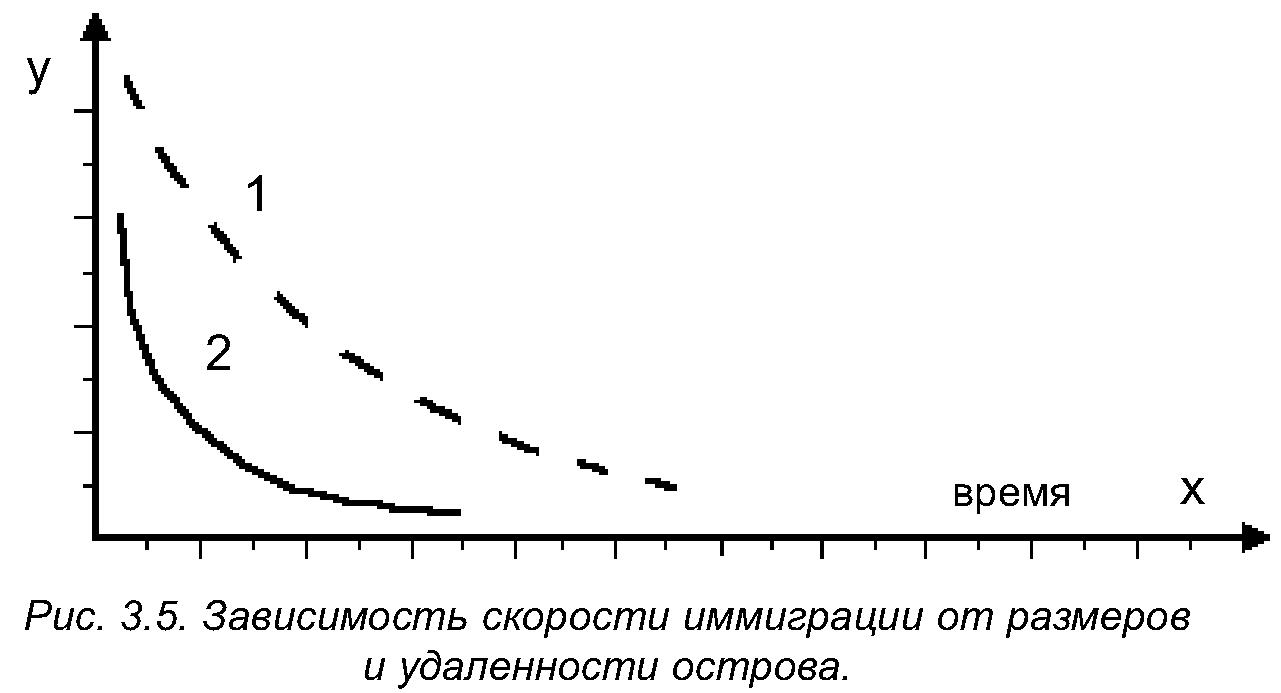

количество видов острова определяется равновесием между иммиграцией и вымиранием, причем равновесие динамично - виды постоянно вымирают и замещаются иммигрантами из соседних экосистем (теми же или другими).

С

огласно

этой теории, причиной увеличения

количества видов является иммиграция.

Для перемещающихся случайным образом

организмов (с ветром, течением и т.д.)

крупные и близкие острова являются

более удачными "мишенями", чем

мелкие и далекие. По мере заселения

острова доля, которую вносит новый

вид-иммигрант в изменение богатства

видового состава, последовательно

сокращается. Это видно из таблицы и

графика (рис.3.5):

огласно

этой теории, причиной увеличения

количества видов является иммиграция.

Для перемещающихся случайным образом

организмов (с ветром, течением и т.д.)

крупные и близкие острова являются

более удачными "мишенями", чем

мелкие и далекие. По мере заселения

острова доля, которую вносит новый

вид-иммигрант в изменение богатства

видового состава, последовательно

сокращается. Это видно из таблицы и

графика (рис.3.5):

появление новых видов в сообществе |

изменение видового состава |

1-ый иммигрант |

на 100% |

2-ой иммигрант |

на 50% |

3-ий |

на 33% |

4-ый |

на 25% |

5-ый |

на 20% |

По оси ОУ - скорость иммиграции (число видов /год).

1 - крупный или близкий остров, 2 - мелкий или далекий остров.

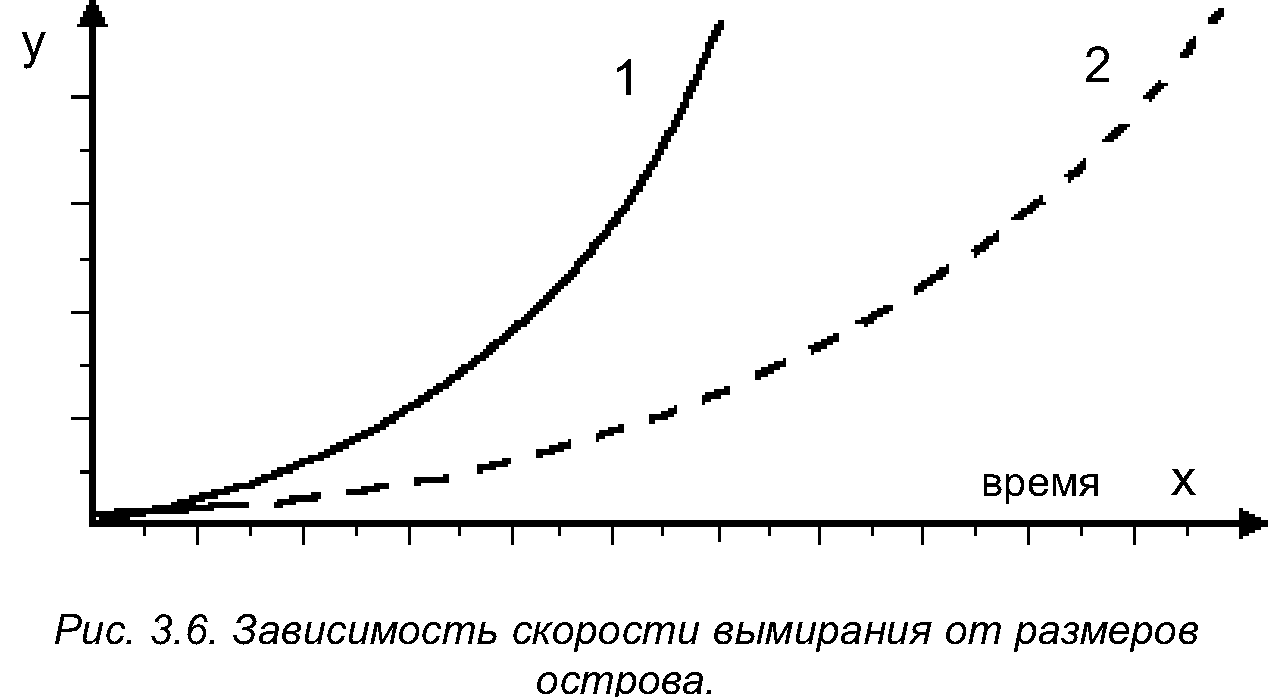

В результате постоянного вымирания количество видов, населяющих остров, не может расти до бесконечности. Ресурсы островной экосистемы во многом зависят от ее размеров. Этим объясняется высокая скорость вымирания организмов на мелких островах и низкая – на крупных. Темп вымирания растет по мере увеличения количества видов. Удаленность острова не влияет на скорость вымирания видов (рис. 3.6).

По оси ОУ - скорость вымирания (число видов /год).

1 - мелкий остров, 2 - крупный остров.

В

тот момент, когда количество новых

видов-иммигрантов будет равно количеству

вымирающих видов, установится динамическое

равновесие, и число видов на острове

станет относительно постоянным. Момент,

когда будет достигнуто это равновесие,

можно увидеть на графике. Для этого

необходимо на одних и тех же координатных

осях и в одном масштабе вычертить графики

скорости иммиграции и вымирания,

характерные для данного острова согласно

теории Мак-Артура - Уилсона. Точка их

пересечения характеризует число видов

и время, при которых будет достигнуто

динамическое равновесие богатства

видового состава.

тот момент, когда количество новых

видов-иммигрантов будет равно количеству

вымирающих видов, установится динамическое

равновесие, и число видов на острове

станет относительно постоянным. Момент,

когда будет достигнуто это равновесие,

можно увидеть на графике. Для этого

необходимо на одних и тех же координатных

осях и в одном масштабе вычертить графики

скорости иммиграции и вымирания,

характерные для данного острова согласно

теории Мак-Артура - Уилсона. Точка их

пересечения характеризует число видов

и время, при которых будет достигнуто

динамическое равновесие богатства

видового состава.

График, иллюстрирующий равновесную теорию

островного эффекта (Мак-Артура и Уилсона).

Следует заметить, что равновесная теория значительно упрощает реальные процессы развития изолированных экосистем. Она не учитывает эволюционных процессов в рамках самой экосистемы, численные соотношения различных функциональных групп и разнообразие условий существования на островах равной площади и удаленности, но разных типов (вулканические, коралловые, материковые). Но это очень удобная схема, позволяющая объяснить островной эффект и рассчитать приблизительное видовое богатство любого острова. Для более детального анализа потребуется учет множества дополнительных параметров.

Дисгармонию видового состава и незаполненность экологических ниш изолятов можно объяснить несколькими причинами:

Во-первых, разные виды обладают принципиально отличающимися способностями к расселению. Многие птицы, летающие насекомые, споры грибов и бактерий, переносимые ветром, легко пересекают непригодные для жизни территории, которые являются непреодолимыми барьерами для менее подвижных видов. Эти препятствия снижают возможности иммиграции многих организмов.

Во-вторых, взаимная зависимость организмов друг от друга снижает вероятность поселения на новой территории консументов второго и выше порядков (кроме паразитов). Это легко понять: хищники на острове без жертв выжить не могут, а жертвы без хищников размножаются очень интенсивно. В таком случае численность жертв регулируется внутривидовой конкуренцией и паразитарными организмами, что может приводить к резким колебаниям численности и даже к вымиранию жертв.

Наконец, разная предрасположенность видов к вымиранию накладывает свой отпечаток на видовой состав сообщества. Особенно уязвимы виды крупных организмов, для которых характерна низкая плотность популяций. Последними двумя причинами объясняется тот факт, что на островах обычно нет крупных хищников. Дисгармония видового состава определяет неустойчивость экосистем изолятов и постоянное вымирание части видов, предсказанное равновесной теорией.

Незначительное число реликтовых видов, для которых условия изолята оказались благоприятны, может сохраниться. Им не приходится выдерживать серьезной конкуренции с эволюционно более молодыми претендентами на ту же экологическую нишу, а малочисленные "новоселы-иммигранты" сами оказываются в условиях весьма жесткой конкуренции. Но, если иммигранты выдержат первоначальную конкуренцию, реликтовые формы обречены. Этим опасна интродукция для изолированных сообществ. На островах, как и в любых экосистемах, протекают эволюционные процессы. Изоляция способствует накоплению и закреплению новых признаков в популяциях "островитян" и видообразованию. Появившиеся на островах эволюционным путем виды строго эндемичны по причине изолированности экосистем. Нарушение изоляции вследствие иммиграции родственных организмов из других экосистем замедляет эволюционный процесс. Уильямсон предложил выделять среди островов два экологических типа:

- океанические - эволюция видов идет быстрее иммиграции (высокая степень изоляции),

- континентальные - эволюция видов идет медленнее иммиграции (низкая степень изоляции).

Сочетание реликтовых видов и эволюционно молодых эндемичных форм – характерная черта океанических островов. Но и эта классификация довольно условна: разные виды имеют разные миграционные способности, и один и тот же остров можно назвать океаническим или континентальным в зависимости от анализируемой группы организмов.

Краткое содержание § 17

Экосистемы островов и других изолятов обладают рядом особенностей, не свойственных сообществам других экосистем: бедность видового состава, дисгармония видового состава (например, многие изоляты лишены крупных хищников), незаполненность экологических ниш, сочетание древних и эволюционно молодых эндемичных видов. При этом наблюдаются следующие закономерности:

- если два острова отличаются по площади в 10 раз, то число видов, населяющих меньший остров, в среднем вдвое меньше (при прочих сходных условиях);

- при возрастании удаленности острова на 2600 км количество видов в среднем сокращается вдвое.

Для объяснения этих закономерностей предложена "теория равновесия": количество видов острова определяется равновесием между иммиграцией и вымиранием, причем равновесие динамично: виды постоянно вымирают и замещаются иммигрантами. Таким образом, равновесная теория объясняет особенности экосистем изолятов их неустойчивостью и постоянным вымиранием части видов.

Задания.

1. Можно ли ожидать, что небольшой заповедник сохранит богатство видового состава первичной экосистемы, если прилегающие территории занимаются только под жилые массивы и экологически чистые производства? Зачем при организации мелких заповедников отдельные территории соединяют "заповедными коридорами"?

2. Постройте в одних координатных осях условные графики, отражающие:

- изменение скорости иммиграции видов на крупный удаленный остров,

- изменение скорости иммиграции на близкий остров того же размера,

- изменение скорости вымирания видов на острове такого же размера.

Сравните время достижения и относительное число видов точки динамического равновесия.

3. Выполните построения, аналогичные предыдущим, но для маленьких островов. Сравните результаты, полученные в этих двух заданиях. Сделайте вывод о причинах влияния размеров и удаленности островов на видовое богатство.

4 .

Даны два острова одного возраста, равной

площади, равной удаленности от материка

и расположенные в одной климатической

зоне. Отличие только в том, что один из

них вулканического происхождения, а

другой - биогенного (коралловый). Эти

острова отличаются богатством видового

состава. Чем определяются эти различия

и в чем они заключаются?

.

Даны два острова одного возраста, равной

площади, равной удаленности от материка

и расположенные в одной климатической

зоне. Отличие только в том, что один из

них вулканического происхождения, а

другой - биогенного (коралловый). Эти

острова отличаются богатством видового

состава. Чем определяются эти различия

и в чем они заключаются?

5. Почему виды, для которых характерна низкая плотность популяций, имеют повышенную предрасположенность к вымиранию в условиях изолятов?

6. Подберите реальные примеры влияния интродукции на сообщества изолятов.