- •Часть 2. Демэкология

- •§ 12. Популяции в реальных условиях. Экологическая ниша. 18

- •Глава 2. Демэкология (экология популяций)

- •§ 8. Понятия "вид" и "популяция"

- •§ 9. Структура популяций

- •§ 10. Общеколичественные характеристики популяций. Кривые роста численности.

- •§ 11. Динамика численности популяций.

- •§ 12. Популяции в реальных условиях. Экологическая ниша.

§ 12. Популяции в реальных условиях. Экологическая ниша.

Л

юбая

популяция занимает определенное

пространство, которое может увеличиваться

или уменьшаться в результате колебаний

численности. Увеличение этого пространства

ограничивается доступной для переселения

территорией и подходящими для существования

вида условиями. Любая популяция вовлечена

в сложную систему биотических

взаимоотношений (внутри- и межвидовых)

и выполняет в сообществе популяций

различных видов определенную функцию.

юбая

популяция занимает определенное

пространство, которое может увеличиваться

или уменьшаться в результате колебаний

численности. Увеличение этого пространства

ограничивается доступной для переселения

территорией и подходящими для существования

вида условиями. Любая популяция вовлечена

в сложную систему биотических

взаимоотношений (внутри- и межвидовых)

и выполняет в сообществе популяций

различных видов определенную функцию.

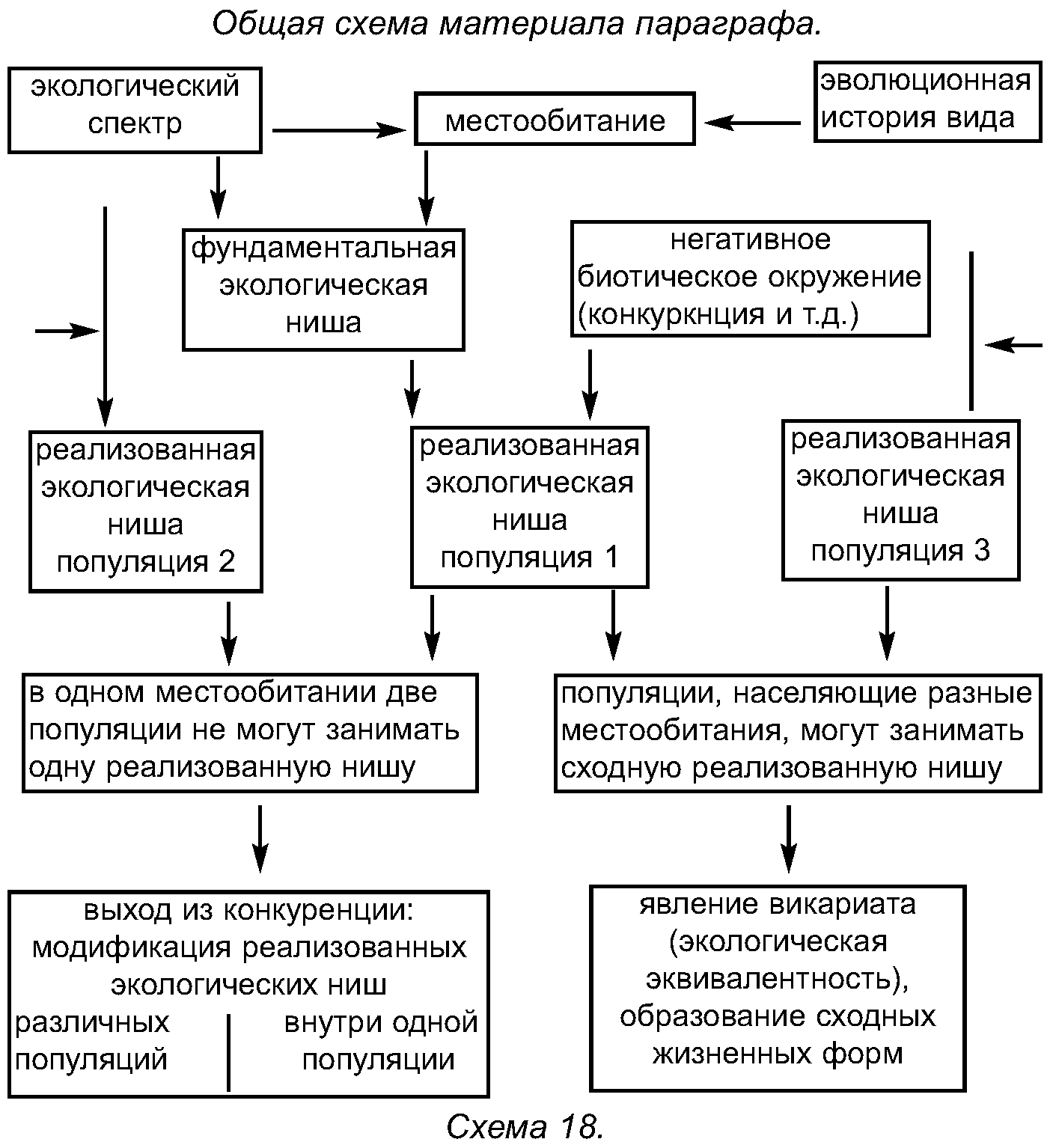

Обобщает эти представления одно из центральных положений экологии: концепция экологической ниши. Введение этого понятия позволяет подвести итог нашему знакомству с жизнедеятельностью популяций.

Введение понятий.

Смысл понятия "местообитание" очевиден. Популяция занимает в пространстве часть ареала вида. Местообитания формируются под влиянием двух основных компонентов:

- эволюционной истории происхождения и расселения вида на земном шаре;

- соответствие между условиями среды в доступной местности и экологическим спектром вида.

Любой вид первоначально занимает некоторую территорию – центр происхождения. При увеличении численности "новорожденного вида" в результате эмиграционных процессов (дисперсии, инвазии – см. § 10) ареал расширяется. Однако у всех видов разные способности к расселению. Одно дело птицы, легко преодолевающие гигантские расстояния, другое – мелкие нелетающие почвенные беспозвоночные. В результате популяция определенного вида способна населять только те местообитания, где складываются условия, соответствующие экологическому спектру данного вида. Но не все местообитания с подобными условиями могут быть заняты данным видом. Это связано с особенностями расселения.

Фундаментальная экологическая ниша – это положение, которое популяция теоретически способна занять в данном местообитании в соответствии с экологическим спектром. Она характеризует потенциальные возможности. Однако в условиях конкретного биотического окружения полноценная реализация фундаментальной экологической ниши оказывается невозможна.

В реальных условиях формируется реализованная экологическая ниша. Главным фактором ограничения фундаментальной ниши и преобразования ее в реализованную является межвидовая конкуренция (конкурентные отношения различных популяций сообщества). Кроме межпопуляционной конкуренции на формирование реализованных ниш оказывает влияние внутрипопуляционная конкуренция.

Резюмируя: экологическая ниша - это не пространственная, а функциональная категория. Можно провести следующую аналогию с человеческим обществом:

экологический спектр – образование, физические возможности и т.д., позволяющее работать в определенной отрасли; местообитание - место жительства;

фундаментальная ниша – должности на предприятиях отрасли в районе места жительства, соответствующие возможностям;

реализованная ниша – конкретная занимаемая должность (реализованные трудовые отношения).

Роль конкурентных отношений в формировании реализованных экологических ниш популяций.

Мы уже говорили (см. § 6), что конкуренция - единственный тип отношений, негативных для обеих сторон. В конкуренции могут быть побежденные (вымирающие популяции), но не бывает истинных победителей. Организмы популяции, "одерживающей победу", недополучают части ресурсов. Они тратят на самоподдержание ту долю энергии, которая могла бы пойти на размножение и гарантировать популяции генетическое бессмертие. Конкуренция возникает в тех случаях, когда в одном местообитании встречаются организмы, претендующие на одни и те же ресурсы. Это означает, что экологические ниши организмов пересекаются. Чем больше пересечений, тем острее конкуренция. Чем ближе экологические потребности организмов, тем больше перекрывание экологических ниш.

Влияние межпопуляционной (межвидовой) конкуренции на формирование реализованной ниши.

Вам известно правило конкурентного исключения (принцип Гаузе): "Если два вида со сходными экологическими потребностями оказываются в одном сообществе, то рано или поздно один конкурент вытесняет другого".

Используя представление о экологической нише, этому принципу можно дать другое определение: "Две популяции не могут одновременно занимать одну реализованную экологическую нишу".

Казалось бы, это не совсем соответствует реальности. В одном лесном массиве одновременно уживаются десятки насекомоядных птиц. На свет, воду, минеральное питание и пространство претендует множество видов растений. Пересечение экологических ниш кажется очевидным. Для обозначения популяций одного сообщества, выполняющих одинаковую или сходную экологическую функцию, введен специальный термин - гильдия. Например: гильдия улиток разных видов, живущих на лиственной подстилке леса. Как же так?

О

братите

внимание на новое определение принципа

Гаузе: какую экологическую нишу не могут

одновременно занимать две популяции?

братите

внимание на новое определение принципа

Гаузе: какую экологическую нишу не могут

одновременно занимать две популяции?

Перекрывание фундаментальных ниш (возможностей использования ресурсов) многих организмов, населяющих одну территорию, - очень распространенное явление. Но в результате конкуренции происходит разделение реализованных ниш (реально используемых ресурсов), и негативное воздействие конкуренции снижается. Таким образом, разделение реализованных экологических ниш является механизмом выхода из конкуренции популяций со сходными фундаментальными нишами.

Способы разделения ниш экологически близких популяций могут быть различны.

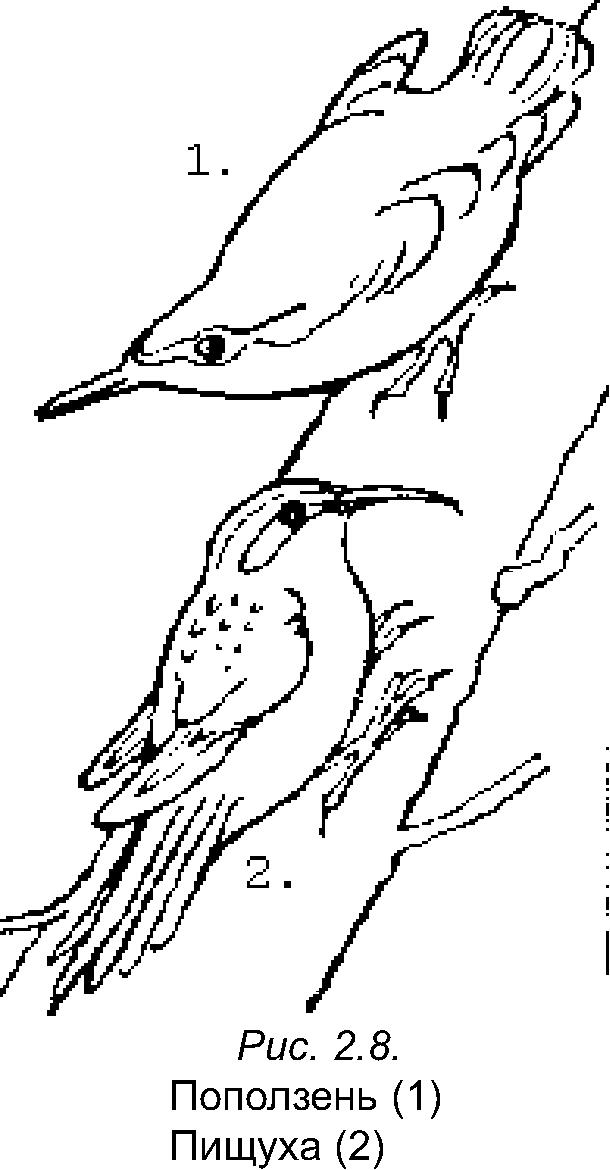

1). Поведенческие различия в стратегии добывания корма Поползни (род Sitta) и Пищухи (род Certhia) - экологически близкие группы насекомоядных птиц, кормящиеся на стволах. В сообществе они образуют единую гильдию. Часто в подмосковных лесах их можно видеть на одном и том же дереве. При этом поползень быстро обследует территорию, собирая насекомых с поверхности ствола, а пищухи тщательно выискивают корм, залезая своим тонким шиловидным клювом в малейшие трещинки коры.

2). Разделению экологических ниш могут способствовать различия размеров организмов со сходными экологическими потребностями. Негоже тигру гоняться за зайцем (энергия, затраченная на добывание корма, превышают его энергетическую ценность). А рысь вполне может удовольствоваться и этой добычей. Между двумя хищниками возникает "разделение сфер влияния", хотя, теоретически, они могут конкурировать за пищевые ресурсы.

3

).

Различия во времени активности

позволяют ночным и дневным хищным птицам

не мешать друг другу. Возможно разделение

времени активности по сезонам. Примером

могут служить весенние первоцветы

широколиственных лесов. Пик их жизненного

цикла приходится на период, когда листва

деревьев еще не "развернулась" и

в нижнем ярусе достаточно света. Кроме

света, существенно свободное перемещение

воздушных масс и насекомых, необходимое

для перекрестного опыления растений.

).

Различия во времени активности

позволяют ночным и дневным хищным птицам

не мешать друг другу. Возможно разделение

времени активности по сезонам. Примером

могут служить весенние первоцветы

широколиственных лесов. Пик их жизненного

цикла приходится на период, когда листва

деревьев еще не "развернулась" и

в нижнем ярусе достаточно света. Кроме

света, существенно свободное перемещение

воздушных масс и насекомых, необходимое

для перекрестного опыления растений.

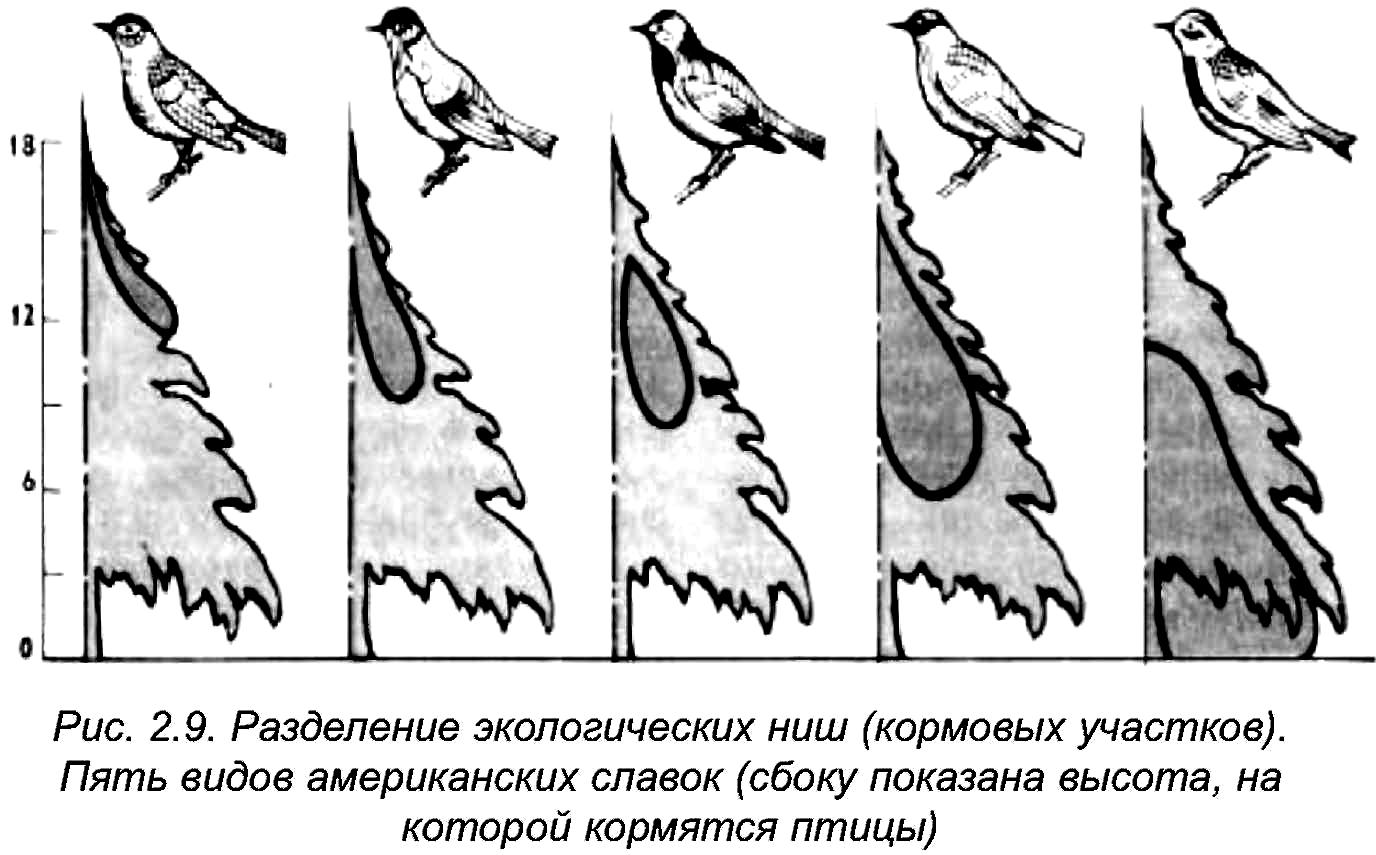

4). В рамках одного местообитания возможно пространственное разделение ниш. Рассмотрите рисунок 2.9. Пять видов мелких насекомоядных птиц - Славок (род Sylvia), населяющих еловые леса Северной Америки, кормятся в разных частях крон деревьев: в верхней или нижней части, ближе к стволу или на ветвях. Результатом подобного разделения реализованных ниш является возможность сосуществования экологически близких популяций в одном сообществе.

Подберите собственные примеры различных способов разделения реализованных экологических ниш в рамках одного местообитания.

Влияние конкуренции негативно. Популяции со сходными фундаментальными нишами избегают конкуренции, ограничивая реализацию своих возможностей различными способами. В результате формируется реализованная ниша, которая всегда уже фундаментальной.

Вывод: межпопуляционная конкуренция ведет к сокращению реализованной экологической ниши популяции.

Роль внутрипопуляционной конкуренции в формировании экологических ниш.

Наиболее острые конкурентные отношения складываются между экологически сходными организмами. Это сходство особенно ярко может проявляться среди организмов одного вида. Кроме того, добавляется еще один повод для "столкновения интересов" - борьба за право оставить потомство. Из этого следует важность внутривидовой конкуренции для формирования экологической ниши популяции. Необходимо разделение организмов одного вида в пространстве или (и) во времени. Возможно ли это и, если да, то как? Основными механизмами выхода из внутрипопуляционной конкуренции являются:

- разграничение экологических ниш разных этапов развития организмов,

- разграничение экологических ниш полов у разнополых организмов,

- территориальность и иерархия как поведенческие механизмы выхода из конкуренции у животных (см. § 9),

- дисперсия популяции и эмиграция (см. § 10).

У многих кровососущих комаров самки питаются кровью, самцы – нектаром цветов или совсем не питаются, личинки живут в воде и по типу питания являются фильтраторами или соскребают пищу с водорослей. Конкуренция за пищевые ресурсы между разными возрастными группами и полами отсутствует. Внутрипопуляционная конкуренция заставляет организмы одного вида расширять кормовую базу, территорию и даже менять среду обитания в ходе развития. Результатом миграции может быть не только дисперсия популяций, но и инвазия (образование новых популяций; см. § 10). Адаптации к новым условиям могут приводить к появлению новых экотипов (см.§ 8).

Вывод: внутрипопуляционная конкуренция способствует расширению реализованной экологической ниши популяции

за счет частичного использования разных компонентов фундаментальной ниши отдельными группами особей.

Викариат. Проблемы интродукции.

В различных местообитаниях могут складываться сходные условия: евразийские степи, североамериканские прерии и южноамериканская пампа имеют очень много общих черт. Как уже отмечалось (см. § 7), это может привести к конвергентному развитию организмов и формированию единых жизненных форм, занимающих сходные экологические ниши. Это явление носит название "викариат" (лат. викариус – замещающий), а популяции разных видов, имеющие аналогичные экологические ниши в разных местообитаниях – викарирующими или экологическими эквивалентами.

Викариат – явление, при котором сходные экологические ниши в разных местообитаниях заняты популяциями разных видов.

Викариат может быть как близкородственным (следствие инвазии и последующего видообразования), так и неродственным (конвергентным).

Примером родственного викариата могут служить Лиственница сибирская и Лиственница даурская (Larix sibirica, L. gmelinii), имеющие сходные экологические ниши, соответственно, в тайге Западной и Восточной Сибири.

Примером неродственного викариата – крот (род Talpa) в Европе и сумчатый крот (Notoryctidae) в Австралии. Замечательно, что единство жизненной формы этих животных нашло отражение в их названиях, хотя "родственники" они более чем отдаленные. Таким образом, в длительно существующих устойчивых сообществах – как на хорошем предприятии: "свято место пусто не бывает". Свободная "вакансия" (экологическая ниша) обязательно заполняется; не одним видом так другим. Отсутствие "свободных" экологических ниш осложняет и требует очень осторожного подхода к

интродукции – искусственному переселению видов человеком.

Ч

асто

интродуцируемые виды сталкиваются с

мощным конкурентным "отпором" со

стороны уже существующей популяции

викарирующего вида. Но не является

редкостью и прямо противоположный

процесс: при отсутствии обычных

естественных врагов (новые враги не

успевают адаптироваться к новым жертвам)

быстро размножающийся вид может поставить

под угрозу исчезновения коренные виды,

не выдерживающие конкуренции.

асто

интродуцируемые виды сталкиваются с

мощным конкурентным "отпором" со

стороны уже существующей популяции

викарирующего вида. Но не является

редкостью и прямо противоположный

процесс: при отсутствии обычных

естественных врагов (новые враги не

успевают адаптироваться к новым жертвам)

быстро размножающийся вид может поставить

под угрозу исчезновения коренные виды,

не выдерживающие конкуренции.

Краткое содержание § 12

Л

юбая

популяция занимает определенное

пространство, вовлечена в сложную

систему биотических взаимоотношений

(внутри- и межвидовых) и выполняет в

сообществе популяций различных видов

определенную функцию. Иными словами,

любая популяция занимает в сообществе

определенную экологическую нишу. Принято

выделять фундаментальную и реализованную

экологические ниши. Фундаментальная

экологическая ниша -

это положение, которое в соответствии

с экологическим спектром популяция

теоретически способна занять в данном

местообитании. Реализованная

экологическая ниша -

это реальное положение популяции в

сообществе. Реализованная экологическая

ниша всегда уже

фундаментальной:

ее ограничивают конкурентные отношения.

В соответствии с этой концепцией принцип

конкурентного исключения (Гаузе) выглядит

так: две популяции не могут одновременно

занимать одну реализованную экологическую

нишу. Разделение реализованных

экологических ниш (пространственное,

поведенческое, временное и т.д.) является

механизмом выхода из конкуренции

популяций со сходными фундаментальными

нишами. Популяции разных видов, имеющие

аналогичные экологические ниши в разных

местообитаниях, называются викарирующими.

Викарирующие

виды обычно

относятся к одной жизненной форме.

юбая

популяция занимает определенное

пространство, вовлечена в сложную

систему биотических взаимоотношений

(внутри- и межвидовых) и выполняет в

сообществе популяций различных видов

определенную функцию. Иными словами,

любая популяция занимает в сообществе

определенную экологическую нишу. Принято

выделять фундаментальную и реализованную

экологические ниши. Фундаментальная

экологическая ниша -

это положение, которое в соответствии

с экологическим спектром популяция

теоретически способна занять в данном

местообитании. Реализованная

экологическая ниша -

это реальное положение популяции в

сообществе. Реализованная экологическая

ниша всегда уже

фундаментальной:

ее ограничивают конкурентные отношения.

В соответствии с этой концепцией принцип

конкурентного исключения (Гаузе) выглядит

так: две популяции не могут одновременно

занимать одну реализованную экологическую

нишу. Разделение реализованных

экологических ниш (пространственное,

поведенческое, временное и т.д.) является

механизмом выхода из конкуренции

популяций со сходными фундаментальными

нишами. Популяции разных видов, имеющие

аналогичные экологические ниши в разных

местообитаниях, называются викарирующими.

Викарирующие

виды обычно

относятся к одной жизненной форме.

Задания.

1. Даны виды млекопитающих, обитающих в различных регионах Земного шара:

Северная Америка - луговая собачка, бизон;

Евразия - большой тушканчик, сурок, слепыш;

Африка- златокрот, зебра, гепард;

Австралия - гигантский кенгуру, сумчатый волк.

Составьте пары видов, которые могут претендовать на сходные экологические ниши (см. рис 2.9 - 2.16).

2. Приведите несколько примеров "удачной" и "неудачной" интродукции. Почему интродукция может иметь катастрофические последствия для популяций многих видов сложившегося сообщества?

3. Не кажется ли вам, что разделение экологических ниш дневных и ночных хищников - условность? Не все ли равно, использовать пищевые ресурсы в течение суток поочередно или одновременно? Ресурсов от этого больше не станет!

Постарайтесь аргументировано опровергнуть это утверждение.

4 .

Объясните с позиции концепции экологической

ниши значение сложных циклов развития:

.

Объясните с позиции концепции экологической

ниши значение сложных циклов развития:

а) насекомых с полным превращением,

б) кишечного паразита Аскариды (Ascaridae).