- •Часть 2. Демэкология

- •§ 12. Популяции в реальных условиях. Экологическая ниша. 18

- •Глава 2. Демэкология (экология популяций)

- •§ 8. Понятия "вид" и "популяция"

- •§ 9. Структура популяций

- •§ 10. Общеколичественные характеристики популяций. Кривые роста численности.

- •§ 11. Динамика численности популяций.

- •§ 12. Популяции в реальных условиях. Экологическая ниша.

§ 8. Понятия "вид" и "популяция"

П

ользоваться

понятиями "вид" и "популяция"

вам приходилось уже на самых ранних

этапах знакомства с биологическими

дисциплинами. Но, прежде чем говорить

об экологических особенностях этих

систем, давайте еще раз попытаемся

разобраться, что же будет объектом

нашего изучения. Современные трактовки

этих понятий совсем не так просты, как

может показаться на первый взгляд.

ользоваться

понятиями "вид" и "популяция"

вам приходилось уже на самых ранних

этапах знакомства с биологическими

дисциплинами. Но, прежде чем говорить

об экологических особенностях этих

систем, давайте еще раз попытаемся

разобраться, что же будет объектом

нашего изучения. Современные трактовки

этих понятий совсем не так просты, как

может показаться на первый взгляд.

Вид.

Представление о видах как о вполне реальных группах сходных особей, встречающееся уже в работах Аристотеля, окончательно сформировалось в XVII веке. Это связывают с трудами Карла Линнея, который обобщил накопленные сведения о многообразии форм животных и растений и заложил основы современной систематики. Объединив близкие виды в роды, а сходные роды – в отряды и классы, именно Линней ввел для обозначения видов двойную латинскую номенклатуру (первое слово – родовое название, второе – видовое). Сумятицу в ученые умы внесла эволюционная теория Чарльза Дарвина. Признаки видов могут изменяться в результате естественного отбора? В таком случае, по каким параметрам можно выделять виды!? Парадокс заключался в том, что учение "о происхождении видов путем естественного отбора", основанное на концепции вида, требовало пересмотра ключевого понятия. Дарвин это прекрасно осознавал:

"<...> при разрешении вопроса, следует ли известную форму признать за вид или за разновидность, единственным руководящим началом является мнение натуралистов <...>";

"<...> размеры различий, признаваемые необходимыми для возведения двух форм на степень видов, не поддаются определению"

Ч. Дарвин "Происхождение видов" М.: Просвещение, 1987.

Наличие этой проблемы не означало отрицания дарвиновской теорией реальности существования видов, хотя предоставило возможность развития научной мысли в этом направлении. Современное представление о виде сложилось только к середине XX века. Это объясняется множеством вопросов, с которыми пришлось столкнуться исследователям при детализации проблемы. Внешнее сходство, на основании которого организмы объединяли в виды, оказалось далеко не универсальным признаком.

Яркий тому пример – виды-двойники, практически не различающиеся внешне, но не скрещивающиеся и не дающие плодовитого потомства из-за генетических различий. Так, в Европе встречается шесть видов-двойников малярийных комаров (род Anopheles), по два вида-двойника черных крыс, известных под одним названием Rattus rattus (38 и 42 хромосомы в клетках) и полевки обыкновенной – Microtus arvalis (46 хромосом) и М. subarvalis (54 хромосомы) и т.д.

С другой стороны, у особей одного вида под воздействием условий среды или в результате селекционной деятельности человека могут появляться серьезные изменения внешних признаков. Все породы домашних собак (Canis lupus familiaris) относятся к одному виду, хотя болонку с догом перепутать сложновато. Поиски признаков, достаточных для выделения видов, привели ученых к необходимости использования множества критериев вида:

- морфологический критерий: различия во внешнем строении организмов между группами сходных особей;

- генетический критерий: количество и структура хромосом -носителей наследственной информации;

- биохимический критерий: сходство строения молекул биополимеров, прежде всего, - белков;

- физиологический критерий: сходство процессов жизнедеятельности (прежде всего - процессов размножения);

- географический критерий: единство области распространения вида (ареала);

- экологический критерий: единый экологический спектр; (вспомните правило Раменского)

Каждый из этих критериев не может считаться абсолютным, но использование их в комплексе позволяет выяснить видовую принадлежность живого организма. При этом "вид" трактуется в рамках современной биологической концепции как группа особей, объединенных общей генетической программой, возникшей в ходе эволюции. Подводя итоги, дадим определение.

Вид – совокупность особей, обладающих наследственным сходством морфологических, генетических и биохимических особенностей, дающих плодовитое потомство в природе, приспособленных к определенным условиям и биологически изолированных от других видов.

Биологическая концепция вида "не безгрешна". В ее рамках весьма затруднительно говорить о видах с бесполым размножением, партеногенезом и самооплодотворением. Очевидно, что подобным организмам не свойственен обмен генетической информацией. Сомнительно использование понятия "вид" в палеонтологии. Тем не менее, биологическая концепция вида – удобная современная рабочая модель. Именно ее мы будем использовать в дальнейшем.

Согласно географическому критерию, вид занимает определенный ареал. Размеры ареалов могут сильно отличаться. Принято выделять эндемичные (эндемос - местный) и космополитические (космополитес - гражданин мира) виды. Космополитов, имеющих огромные ареалы, можно встретить повсеместно (серая крыса (Rattus norvegicus)). Эндемики ограничены в своем распространении небольшой географической областью (кавказская жужелица (Carabus caucasicus).

Какие вы знаете эндемичные виды, характерные для вашего региона?

Подберите примеры космополитических видов.

Велика ли вероятность контактов и свободного скрещивания серых крыс, обитающих на помойках Москвы и Кейптауна? Очевидно, что космополитические виды существуют в форме определенных групп, между которыми обмен генетическим материалом затруднен. Изоляция группировок у эндемичных видов менее наглядна, но вполне реальна.

Популяция.

Положение о существовании видов в форме относительно изолированных групп – популяций (популюс – народ, население) является одним из центральных в экологии. При попытке дать определение популяции нас ожидает очередной парадокс. Это понятие широко используется, хотя однозначно не определено. В зависимости от исследовательских задач меняются критерии, лежащие в основе определения.

Генетико-эволюционный подход.

С точки зрения многих генетиков важнейшими признаками популяции являются панмиксия (возможность свободного скрещивания и обмен генами между особями) и длительное существование на определенной территории. Подобный подход отражает взгляд на популяцию как единицу эволюции. Среди отечественных биологов этой позиции придерживался Станислав Семенович Шварц и представители его школы. В таком случае:

Популяция – "...минимальная самовоспроизводящаяся группа особей одного вида, на протяжении эволюционно длительного времени населяющая определенное пространство, образующая самостоятельную генетическую систему и формирующая собственное экологическое пространство" (А.В. Яблоков, 1987).

Это означает, что популяции существуют только у видов с половым размножением и перекрестным оплодотворением. Но многие широко распространенные организмы в эти рамки не укладываются: элодея канадская (Elodea canadensis) представлена в Евразии только вегетативно размножающимися женскими растениями. Временные поселения также нельзя считать популяциями.

Экологический подход.

Уже известный вам В. Н. Беклемишев придерживался другой позиции. С его точки зрения популяционная структура присуща всем видам, но следует выделять различные формы популяций. Взяв за основу различные признаки, можно получить несколько классификаций. По способу размножения и генетической целостности популяции могут быть:

- панмиктические - для видов с половым размножением и перекрестным оплодотворением;

- клональные (клон (англ.) - отпрыск, ветвь) - для видов с бесполым размножением, партеногенезом или самооплодотворением;

- клонально-панмиктические - для видов с чередованием поколений, размножающихся по-разному (у тлей партеногенетические поколения чередуются с половыми).

По способности к самовоспроизведению популяции могут быть:

- постоянные;

- временные, существующие за счет притока организмов из других популяций.

В.Н. Беклемишевым и его последователями предлагались и другие способы классификации популяций. Этот подход представляется наиболее удобным для анализа экологических закономерностей. Определим популяцию таким образом:

Популяция – группа особей одного вида, находящихся во взаимодействии и совместно населяющих часть ареала.

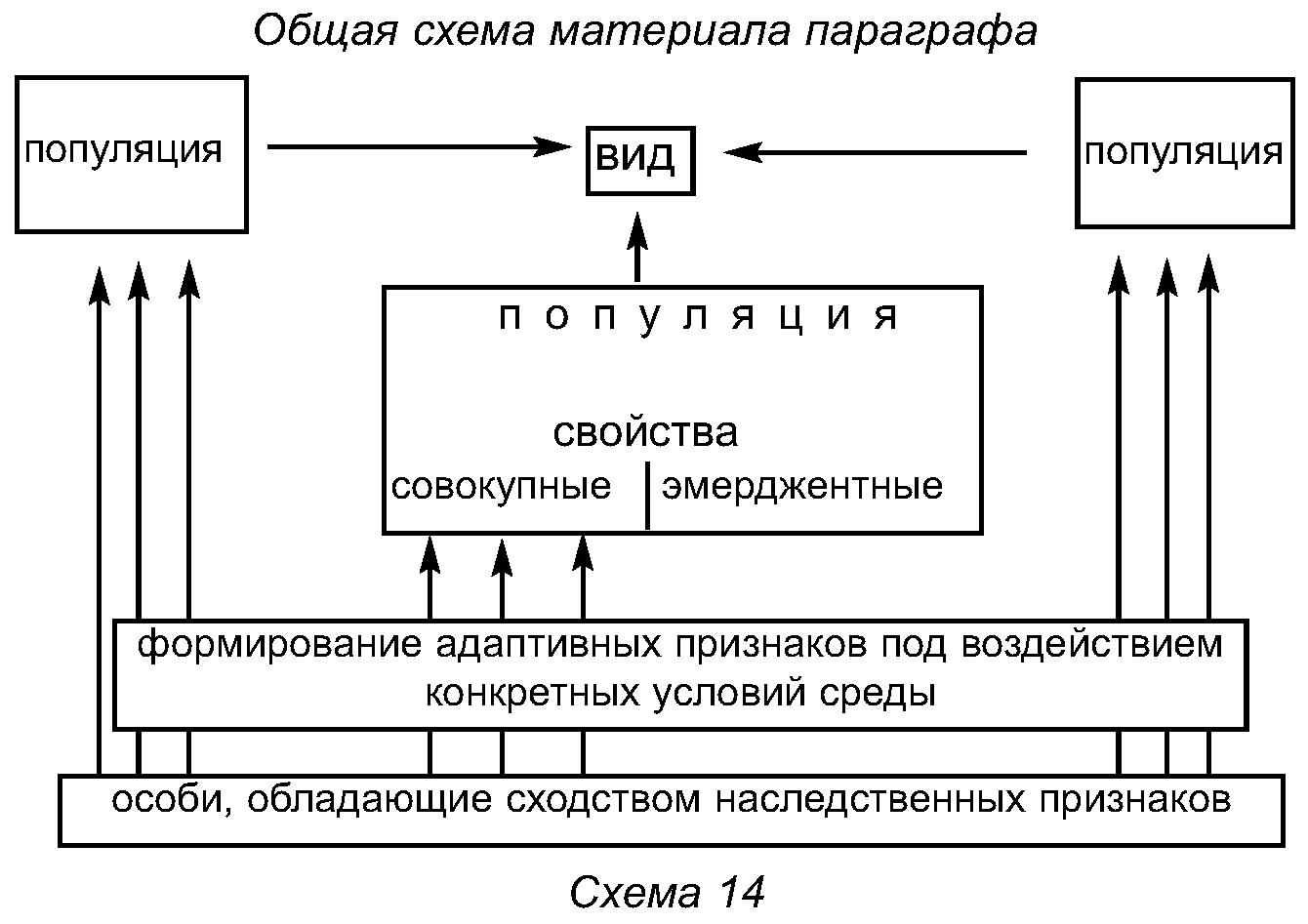

При половом размножении обмен генами превращает популяцию в относительно целостную генетическую систему. Другие популяции объединены, в основном, экологическими связями. Одни популяции полностью способны к самовоспроизведению, а другие зависят от притока организмов из других популяций. Пользуясь этим определением, мы можем смело говорить о популяциях головастиков или личинок стрекоз в пруду, хотя способных к размножению особей среди них нет. Популяция является системой. Элементы этой системы – особи одного вида. Как мы знаем, любой системе свойственны совокупные и эмерджентные свойства.

Организмы, образующие популяцию, могут находиться в любых формах биотических взаимоотношений (см. § 6). Правда, преобладают конкуренция и мутуализм, а также появляются специфические внутривидовые отношения полов и поколений, связанные с продолжением рода. Организмы любой популяции адаптированы к абиотическим факторам той части ареала, где они обитают. Различия, возникающие между представителями разных популяций одного вида, могут быть столь существенны, что эти популяции иногда называют экотипами. Например, у сосны обыкновенной (Pinus silvestris) насчитывают 36 экотипов. Все эти особенности можно отнести к совокупным свойствам популяций.

В популяциях действуют законы, позволяющие использовать ресурсы среды так, чтобы обеспечить возможность длительного существования на определенной территории. Это достигается в основном количественными изменениями, распределением и соотношением особей. Эмерджентные свойства популяций лежат в основе их структуры и динамики численности (изменения числа особей).

Структурность популяций отражает распределение особей в пространстве, соотношение различных возрастных групп, полов и т.д.

Основными общеколичественными характеристиками являются: общая численность, плотность популяции (количество особей на единицу пространства), рождаемость и смертность (за единицу времени), прирост популяции (разница между рождаемостью и смертностью), темп роста (прирост за единицу времени). Миграции организмов могут существенно влиять на количественные характеристики популяций.

Эмерджентные характеристики популяций динамичны и взаимозависимы. Структура зависит от общеколичественных показателей и, во многом, определяет их. В рамках вида разные популяции могут обладать различными признаками. В свою очередь, эти признаки могут изменяться в зависимости от изменения условий среды. Таким образом, популяция по сравнению с отдельным организмом обладает дополнительными адаптивными возможностями.

Краткое содержание § 8

Согласно современной концепции, вид представляет собой совокупность особей, обладающих наследственным сходством морфологических, генетических и биохимических особенностей, дающих плодовитое потомство, приспособленных к определенным условиям, занимающих один ареал и биологически изолированных от других видов. Положение о существовании видов в форме относительно изолированных групп – популяций – является одним из центральных в биологической концепции.

Популяция – группа особей одного вида, находящихся во взаимодействии и совместно населяющих часть ареала.

Популяция является системой. Элементы этой системы – особи одного вида.

Структура популяций отражает распределение особей в пространстве, соотношение различных возрастных групп, полов и пр.

Основными общеколичественными характеристиками являются: общая численность популяции, плотность (количество особей на единицу пространства), рождаемость и смертность (за единицу времени), прирост популяции (разница между рождаемостью и смертностью), темп роста (прирост за единицу времени).

Задания.

1. Какие трудности возникают при использовании понятия "вид" применительно к организмам прошлых геологических эпох?

2. Приведите примеры различных форм биотических взаимоотношений между организмами одного вида. Чем можно объяснить остроту конкуренции во внутрипопуляционных отношениях?