- •Часть 1. Аутэкология

- •Часть 1. Аутэкология: Учебное пособие. - м.: Открытый лицей взмш, 2003. - 138 с.: ил.

- •Глава 1 Экология организмов 5

- •§ 1. Среда обитания и экологические факторы. Понятие об адаптации. 5

- •§ 2. Общие закономерности воздействия лимитирующих факторов. 7

- •§ 3. Солнечный свет как абиотический фактор. 9

- •§ 4. Температура как абиотический фактор. 14

- •§ 5 Вода. Влажность как абиотический фактор 19

- •§ 6. Биотические связи и взаимоотношения. 22

- •§ 7. Оптимальность условий среды. Физиологический и синэкологический оптимумы 26

- •Глава 1 Экология организмов

- •§ 1. Среда обитания и экологические факторы. Понятие об адаптации.

- •§ 2. Общие закономерности воздействия лимитирующих факторов.

- •§ 3. Солнечный свет как абиотический фактор.

- •§ 4. Температура как абиотический фактор.

- •§ 5 Вода. Влажность как абиотический фактор

- •§ 6. Биотические связи и взаимоотношения.

- •§ 7. Оптимальность условий среды. Физиологический и синэкологический оптимумы

- •I отдел Древесные растения

- •II отдел Полудревесные растения

- •III отдел Наземные травы

- •IV отдел Водные травы

- •119234, Москва, Воробьевы горы, мгу, ол взмш, Биологическое отделение

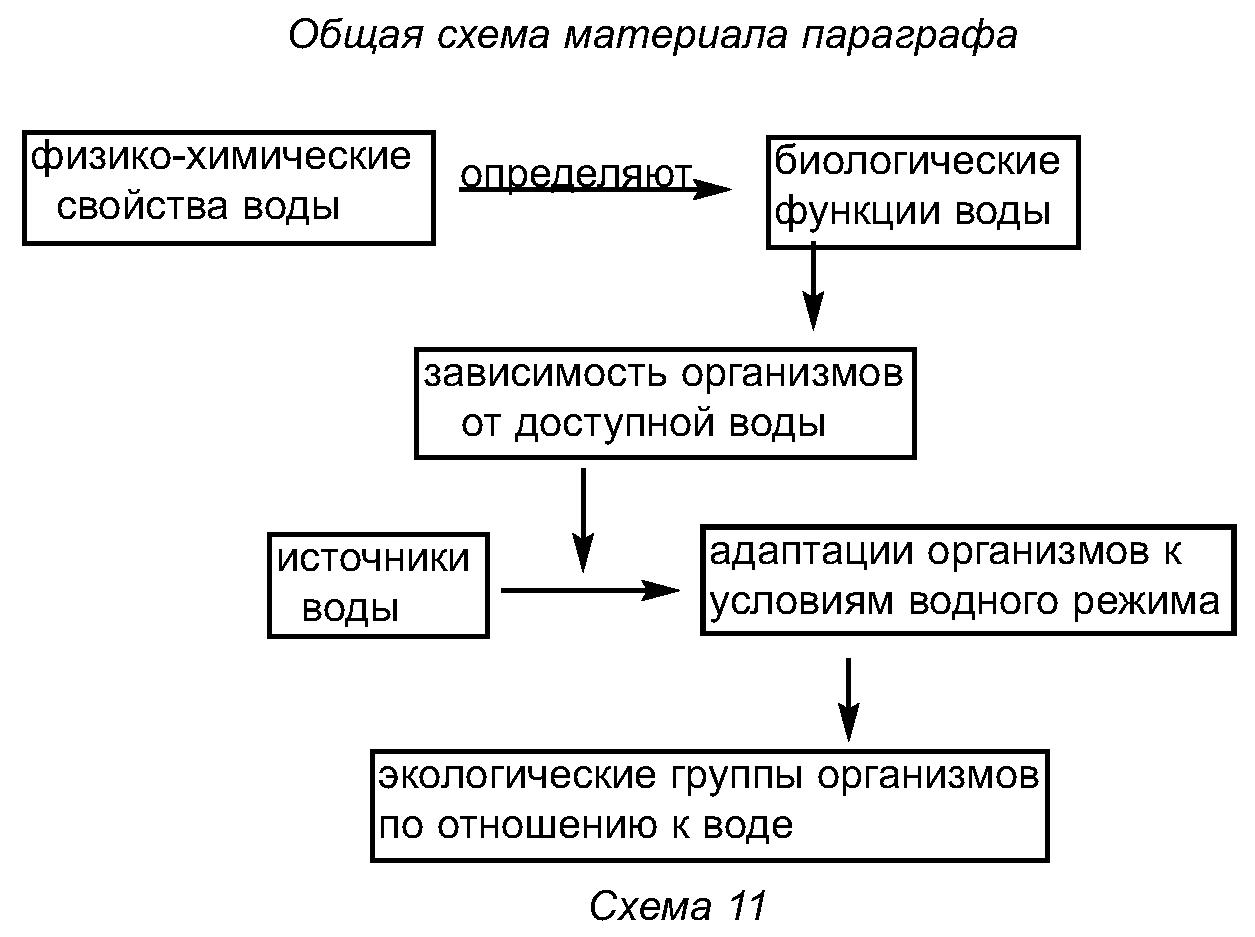

§ 5 Вода. Влажность как абиотический фактор

С

амое

распространенное на Земле вещество -

"обыкновенная" вода. Три четверти

поверхности планеты скрывают моря и

океаны. Реки, озера, болота дополняют

эту картину изобилия. И все же вода

относится к дефицитным ресурсам и очень

часто оказывается фактором, лимитирующим

возможность распространения организмов

в той или иной местности. Жизнь, как

полагают, возникла в воде, и зависимость

организмов от этого удивительного

вещества непреодолима. Адаптации к

самым "обезвоженным" условиям

существования - не более, чем снижение

иссушающего воздействия среды на

полужидкую цитоплазму клеток.

амое

распространенное на Земле вещество -

"обыкновенная" вода. Три четверти

поверхности планеты скрывают моря и

океаны. Реки, озера, болота дополняют

эту картину изобилия. И все же вода

относится к дефицитным ресурсам и очень

часто оказывается фактором, лимитирующим

возможность распространения организмов

в той или иной местности. Жизнь, как

полагают, возникла в воде, и зависимость

организмов от этого удивительного

вещества непреодолима. Адаптации к

самым "обезвоженным" условиям

существования - не более, чем снижение

иссушающего воздействия среды на

полужидкую цитоплазму клеток.

С химической точки зрения вода (Н2О) - это оксид водорода, самого распространенного элемента Вселенной. Все биологически значимые свойства воды определяются особенностями ее химического строения.

Водород и кислород в молекуле воды связаны ковалентными полярными связями. Кислород, способный оттянуть на себя большую часть электронной плотности (более электроотрицательный), приобретает частичный отрицательный заряд, а водород, частично "уступающий" ему собственные электроны (менее электроотрицательный), положительный заряд. Молекулу воды можно представить себе в виде равнобедренного треугольника, в углах при основании которого расположены атомы водорода, а вершина образована кислородом. Очевидно, что "вершина" заряжена отрицательно (-), а "основание" - положительно (+). Это означает, что молекула воды, будучи в целом электронейтральной, имеет неравномерное распределение зарядов, т.е. является полярной.

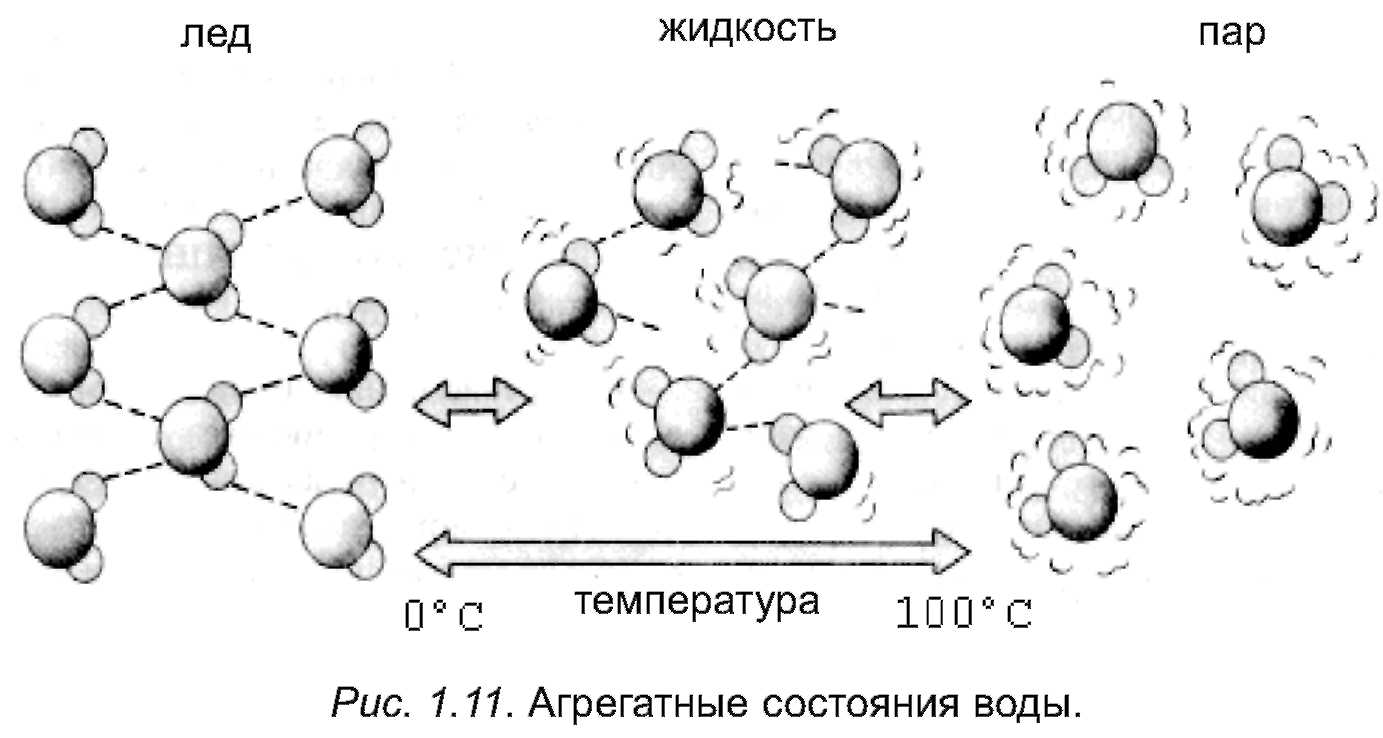

Электроотрицательность - способность атомов притягивать к себе электроны.

Известно, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные - притягиваются. Поэтому, если молекулы воды находятся на близком расстоянии (а это свойственно всем твердым телам и жидкостям), они "слипаются" участками, заряженными противоположно. При этом, кроме электростатического притяжения, возникают водородные связи. Таким образом, в жидком и твердом (лед) состояниях молекулы воды объединены в крупные блоки, а в виде отдельных молекул вода существует, в основном, в газообразном состоянии (пар). Этим объясняется то, что вода при комнатной температуре и атмосферном давлении - жидкость. Заметим, что сероводород (вещество аналогичного строения, но отличающееся меньшей электроотрицательностью серы по сравнению с кислородом), при аналогичных условиях – газ.

Т

ребуется

много энергии для нагревания, испарения

и кипения (перехода в газообразное

состояние) воды: прежде, чем затратить

энергию на увеличение скорости движения

молекул, необходимо разорвать водородные

связи, а это требует дополнительных

энергозатрат. Вода медленно остывает

- при остывании уменьшается скорость

движения молекул, и между ними замыкаются

новые водородные связи. Образование

этих связей сопровождается выделением

энергии в виде тепла (экзотермический

процесс). Плотность воды в жидком

состоянии больше, чем в твердом (вода

имеет максимальную плотность при

температуре +4°С). Вода - прекрасный

растворитель веществ, имеющих, подобно

ей самой, полярную структуру молекул

("подобное растворяется в подобном":

в полярных растворителях растворяются

полярные вещества, а в неполярных -

неполярные).

ребуется

много энергии для нагревания, испарения

и кипения (перехода в газообразное

состояние) воды: прежде, чем затратить

энергию на увеличение скорости движения

молекул, необходимо разорвать водородные

связи, а это требует дополнительных

энергозатрат. Вода медленно остывает

- при остывании уменьшается скорость

движения молекул, и между ними замыкаются

новые водородные связи. Образование

этих связей сопровождается выделением

энергии в виде тепла (экзотермический

процесс). Плотность воды в жидком

состоянии больше, чем в твердом (вода

имеет максимальную плотность при

температуре +4°С). Вода - прекрасный

растворитель веществ, имеющих, подобно

ей самой, полярную структуру молекул

("подобное растворяется в подобном":

в полярных растворителях растворяются

полярные вещества, а в неполярных -

неполярные).

Полярные вещества, растворимые в воде, называют гидрофильными, а неполярные, нерастворимые, - гидрофобными (объясните эти названия сами).

Значение воды для живых организмов определяется тем, что жизнь на нашей планете зародилась в воде. Все биохимические процессы протекают в воде, содержащейся в клетках, тканях и органах, вне зависимости от среды обитания организма. При этом функции воды весьма разнообразны: вода является растворителем, необходимым для поглощения, транспорта внутри организма и выделения веществ, для осуществления химических реакций в клетках; вода - участник химических реакций (в качестве примера вспомним фотосинтез); вода - терморегулятор; вода - среда обитания многих организмов. Откуда же организмам взять столь необходимую воду?

Основные ее источники объединяют в единую систему круговорота воды в природе. Ее составляют водные бассейны, грунтовые воды, почвенная и атмосферная влага. Вода может находиться в любом агрегатном состоянии, в том числе и газообразном. Это особенно существенно в наземно-воздушной среде обитания.

Концентрацию водяных паров в воздухе называют абсолютной влажностью.

Максимальная возможная влажность воздуха меняется в зависимости от температуры: увеличивается при повышении и уменьшается при понижении; колеблется она и при изменениях давления. Поэтому для удобства принято использовать относительную влажность.

Относительная влажность - отношение реального количества пара к его максимальному при данной температуре и давлении количеству, выраженное в процентах.

Значение относительной влажности воздуха для наземных живых организмов совершенно очевидно: чем она ниже, тем активнее организм теряет воду из клеток за счет испарения, и наоборот.

Может возникнуть ложное впечатление, что организмы, обитающие в водной среде, избавлены от всех трудностей решения проблемы водного баланса. Это далеко не так. Отметим, что обитателям соленых и пресных водоемов приходится решать диаметрально противоположные задачи. Вспомним, что при диффузии молекулы вещества преимущественно перемещаются из области высокой в область низкой концентрации. Мембраны клеток живых организмов не препятствуют свободной диффузии воды. В процессе эволюции ни одному живому организму не удалось обзавестись мембраной, непроницаемой для паров воды и проницаемой для углекислого газа – его молекулы крупнее. СО2 - продукт окисления органических веществ; он должен выделяться любой живой клеткой. В то же время концентрация многих веществ в клетке активно поддерживается на уровне, превышающем содержание этих веществ в окружающей среде. Этих представлений нам пока достаточно для того, чтобы понять проблемы обитающих в воде организмов. Предположим, что концентрация всех веществ, растворенных в клетке, составляет 2%; тогда остальные 98% - вода. Что будет, если мы поместим эту клетку в морскую воду с концентрацией веществ 5% (воды - 95%)? Находясь в воде, она будет терять воду! А если поместить эту клетку в пресную воду с концентрацией веществ 0,5% (воды - 99,5%), она лопнет от постоянно прибывающей в нее воды!

Давление диффузионного потока воды через мембрану называют осмотическим давлением, регуляцию количества воды в клетках и в организме осморегуляцией.

Осморегуляция - одна из главных проблем обитателей водной среды.

Как вы думаете, какова роль сократительных вакуолей простейших? Все ли простейшие обладают ими?

Не следует забывать, что жизнедеятельность организмов тоже является источником воды. Удивляться не придется, если мы вспомним, что фотосинтез и дыхание - взаимно противоположные процессы. В ходе фотосинтеза энергия накапливается, а в ходе дыхания выделяется; в ходе фотосинтеза создаются органические вещества, а в ходе дыхания - разрушаются. Из чего создаются органические вещества при фотосинтезе? Из углекислого газа (источник углерода) и воды (источник водорода). Значит, при разрушении органических веществ углекислый газ и вода будут выделяться! Вода, образующаяся в организме в ходе обмена веществ (метаболизма), называется метаболической водой. Особенно много метаболической воды образуется при окислении жиров: 1 кг жира - 1,2 кг воды!

Согласно закону сохранения масс (закону Ломоносова - Лавуазье), суммарная масса продуктов реакции равна суммарной массе реагирующих веществ. Как объяснить, что масса образующейся воды больше массы окисляемого в ходе дыхания жира?

Если организмы способны сами для себя служить источниками воды (в ограниченных количествах), то грех для этой цели не использовать чужой организм. Пища – один из самых естественных источников воды.

Воздействие влажности на организмы в наземных местообитаниях порой просто неотделимо от влияния температуры. Поэтому часто эти факторы рассматривают совместно и, более того, считают основными факторами, определяющими распределение на Земном шаре биомов климатически обусловленных комплексов экосистем.

Адаптации организмов к различным условиям влажности.

Адаптации организмов к избытку влаги не получили широкого распространения, т.к. его негативное воздействие чаще связано с ограничением доступа к другим факторам: кислороду, биогенным элементам, свету и т.д. В таком случае адаптации будут направлены на компенсацию недостаточности данных факторов. С проблемой избытка воды даже среди водных организмов сталкиваются лишь обитатели пресных водоемов. Их осморегуляция предусматривает механизмы активного выведения воды из клеток и из организма.

Интересное приспособление к избытку влаги в воздухе имеют растения. Для передвижения воды с минеральными солями вверх по стеблю необходима транспирация (испарение воды с поверхности). Замедление транспирации приводит к недостатку минерального питания. Но при высокой относительной влажности воздуха испарение становится практически невозможным. Чтобы избежать подобной "неприятности", растения во влажные дни могут удалять воду в капельножидком виде, выдавливая ее через устьица. Это явление носит название гутации.

Значительно шире распространены адаптации к недостатку влаги. Их можно объединить в четыре основные группы:

1) уменьшение потерь воды:

видоизменения листьев, толстый кутикулярный покров, листья свернуты в трубочку, опушение листьев, сбрасывание листьев в период засухи, погруженные устьица (растения); клапаны на дыхальцах, выделение азота в виде мочевой кислоты, удлинение почечных канальцев, использование укрытий (животные)

2) увеличение поглощения воды:

обширная поверхностная корневая система и глубоко проникающие длинные корни (растения), активизация обратного всасывания воды (животные);

3) запасание воды:

в слизистых клетках и в клеточных стенках (растения); в специализированном мочевом пузыре, в виде жира (животные);

4) уклонение от проблемы:

переживание сезона в виде семян, луковиц и клубней (растения); летняя спячка в слизистом коконе, кочевки (животные)*.

Объясните, почему указанные особенности строения и жизнедеятельности обеспечивают соответствующие адаптации. Приведите примеры организмов, которым они свойственны. При затруднении обратитесь к первоисточнику классификации.

Приведенный перечень не исчерпывает всех особенностей строения и жизнедеятельности, обеспечивающих адаптации организмов к засушливым условиям. Остановимся на одной из них подробнее.

Растения получают органические вещества, создавая их в ходе фотосинтеза. Для этого необходим углекислый газ, получаемый из окружающей среды через устьица. Но через те же устьица испаряется вода, даже если вся остальная листовая поверхность покрыта плотным кутикулярным покровом. Чтобы "есть" (фотосинтезировать), устьица надо открывать пошире, а чтобы экономить воду, их необходимо закрывать поплотнее. Если учесть, что фотосинтез частично реализуется только в светлое, а значит, - в самое жаркое время суток, круг замкнется окончательно! Это справедливо для большинства, но не для всех растений. А причина заключается в элементах химизма фотосинтеза, которые различаются, несмотря на единство конечного результата.

У высших растений выделяют три основных способа фотосинтеза (точнее, три пути фиксации углекислого газа): С3, С4 и САМ (читается - Це-3, Це-4 и ЦАМ).

С3- путь свойственен большинству растений. Он не позволяет экономить воду; именно его специфике посвящен предыдущий абзац. Свое название С3-путь получил в связи с тем, что на первом этапе связывания углекислого газа последний присоединяется к молекуле, содержащей 5 атомов углерода. В результате реакции образуются две молекулы, имеющие по 3 атома углерода. Отсюда и название С3. Как и все биохимические реакции, процесс связывания углекислого газа (карбоксилирования) ферментативный, катализируемый карбоксилазой (если быть точным - рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилазой). Примером С3 растений могут служить Ежа сборная (Dactylis glomerata), Клевер ползучий (Trifolium repens), все виды родов Береза (Betula), Сосна (Pinus) и многие другие.

С4-путь отличается от предыдущего тем, что в результате присоединения СО2 формируется не трех-, а четырехуглеродное соединение. Фермент, катализирующий эту реакцию, значительно активнее и работает при более низких концентрациях углекислого газа, чем карбоксилаза С3-пути. Кроме того, он активен при более высоких температурах. Поэтому С4-растения в жару при меньшем количестве открытых устьиц могут усваивать больше СО2, чем С3-растения, сохраняя при этом воду. Примеры С4-растений: Сорго (Sorghum vulgare), Тростник сахарный (Saccharum officinale), Кукуруза (Zea mays).

САМ-путь (Crassulaceae Add Metabolism; кислотный метаболизм Толстянковых - впервые обнаружен у представителей именно этого семейства растений) - самый удивительный способ фотосинтеза. В этом случае процесс поглощения растением углекислого газа вообще отделен от фотосинтеза. Ночью устьица открыты и впускают СО2, а днем фотосинтез идет при закрытых устьицах за счет накопленных запасов. В результате САМ-растения очень экономно используют воду и населяют самые засушливые регионы. К этой группе относятся многие пустынные суккуленты: Ферокактусы (Ferocactus acanthoides), Опунции (Opuntia polyacantha) и некоторые другие.

Экологические группы организмов по отношению к воде

Адаптации к сходным условиям приводят к появлению экологических групп, порой объединяющих совсем не родственные организмы. Не случайно люди, далекие от биологии, частенько абсолютно неверно именуют "водорослями" все водные растения.

Обеспеченность доступной водой сильно варьирует в различных местообитаниях. Среди растений выделяют:

- гидатофиты - водные растения, целиком или почти целиком погруженные в воду; у них слабо развита корневая система, листья тонкие, часто рассеченные, устьица редуцированные, а поглощение воды, минеральных солей, углекислого газа и других веществ идет всей поверхностью тела; проводящие ткани плохо развиты (Элодея канадская (Elodea canadensis)), водяной Лютик (Batrachium sp.), Рдест курчавый (Potamogeton crispus));

- гидрофиты - растения болот, мелководий и побережий, частично погруженные в воду; листья с большим количеством устьиц поднимаются над поверхностью воды, хорошо развиты проводящие и механические ткани (Рогоз широколистный (Typha latifolia), Тростник южный (Phragmites australis));

- гигрофиты - наземные растения влажных мест обитания: сырых лесов, заболоченных лугов; не переносят даже не сильных и непродолжительных засух (Недотрога обыкновенная (Impasiens nolitanger), Сердечник луговой (Cardamine pratensis);

- мезофиты - обширная группа растений, способных переносить не очень продолжительные засухи (древесные породы лесов умеренных широт);

- ксерофиты - растения регионов с недостаточным увлажнением, переживающие засуху в активном состоянии; выделяют две разновидности ксерофитов:

а) суккуленты - сочные растения, активно запасающие воду во время влажного сезона или коротких дождей в тканях листа (листовые суккуленты - Алоэ (Aloe sp.*), стебля (стеблевые суккуленты - Кактусы (Cactaceae) или корня (корневые суккуленты - Аспарагус (Asparagus); для большинства свойственна мощная поверхностная корневая система;

б) склерофиты - растения, сухие на вид, с узкими, мелкими листочками, часто - с длинными глубокими корнями (Верблюжья колючка (Alhagi sp.)) и многие другие растения степей и пустынь).

Среди наземных животных принято выделять три основные группы: гигрофилы, мезофилы и ксерофилы.

Объясните названия экологических групп животных по аналогии с растениями. Приведите соответствующие примеры.

Выберите из списка на стр. 17 адаптации, свойственные каждой группе, обоснуйте свое мнение.

Краткое содержание § 5.

Все биохимические и физиологические процессы протекают в воде, содержащейся в клетках, тканях и органах, вне зависимости от среды обитания организма. Особенности химических свойств этого вещества определяют многообразие его функций: растворитель, участник химических реакций, терморегулятор, среда обитания и многие другие. Источниками влаги могут служить капельно-жидкая вода, газообразная вода, пища и т.д. Большинство адаптаций организмов направлено на приспособление к недостатку влаги. Их можно объединить в четыре основные группы: адаптации, направленные на уменьшение потерь воды, на увеличение поглощения воды, на запасание воды, на "уклонение" от проблемы (переживание засушливого сезона в неактивном состоянии или перемещение в более влажные местообитания).

Экологические группы растений по отношению к воде: гидатофиты - водные растения; гидрофиты - растения болот, мелководий и побережий; гигрофиты - наземные растения влажных мест обитания; мезофиты - обширная группа растений, способных переносить не очень продолжительные засухи; ксерофиты растения регионов с недостаточным увлажнением, переживающие засуху в активном состоянии (суккуленты и склерофиты).

Среди наземных животных принято выделять три основные группы: гигрофилы, мезофилы и ксерофилы.

Задания

1. На основании свойств воды объясните ее роль в поддержании постоянства температуры тела в условиях:

а) постепенного повышения температуры среды;

б) постепенного понижения температуры среды;

в) постоянной высокой температуры среды.

2. Какие свойства воды позволяют живым организмам обитать в водной среде? Какую роль в этом может играть аномальное изменение плотности при колебаниях температуры?

3. Дайте развернутое объяснение высказыванию: "Без воды невозможна жизнь".

4. При наблюдении за какой из перечисленных групп растений

в естественных условиях выше вероятность обнаружить гуттацию? Обоснуйте свой ответ:

- гидатофиты;

- гидрофиты;

- гигрофиты;

- мезофиты;

- ксерофиты-суккуленты,

- ксерофиты-склерофиты