- •Часть I

- •Раздел 1 электронные усилители

- •Тема 1 Основные технические показатели электронных усилителей

- •Тема 1.1 Основные технические показатели электронных усилителей

- •1.1.2 Классификация усилителей

- •1.1.3 Принцип усиления

- •1.1.4 Основные параметры и характеристики усилителя

- •1.1.4 Основные параметры и характеристики усилителя

- •1.2.2 Виды обратной связи

- •1.2.3 Влияние обратной связи на основные показатели усилителя

- •1.3.2 Нестабилизированные схемы смещения

- •1.3.3 Стабилизация положения точки покоя в транзисторных каскадах

- •1.3.4 Нагрузочные и динамические характеристики

- •1.3.5 Эквивалентные схемы и параметры усилительного

1.1.4 Основные параметры и характеристики усилителя

а – Входные и выходные показатели

б - Коэффициент усиления и коэффициент полезного действия

в - Частотные искажения и частотная характеристика. Диапазон

частот

г - Фазовая характеристика усилителя

д – Переходная характеристика

е – Нелинейные искажения

ж - Коэффициент шума

з – Амплитудная характеристика

1.1.4 Основные параметры и характеристики усилителя

Усилитель характеризуется рядом технических показателей, по которым можно судить о его усилительных, энергетических и эксплуатационных свойствах и качестве передачи сигнала.

Основными техническими показателями электронных усилителей являются: входные и выходные показатели; коэффициент усиления и коэффициент полезного действия; амплитудная, частотная, фазовая, переходная характеристики; нелинейные искажения, уровень шумов; динамический диапазон.

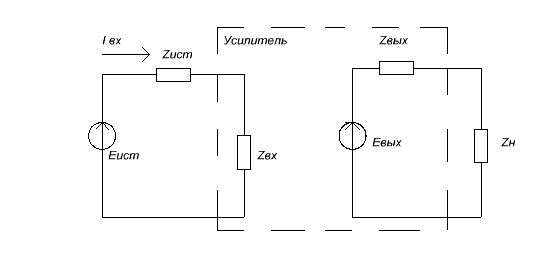

а - Входные и выходные показатели. Поскольку в усилителе имеются две основные цепи - входные и выходные, то различают соответственно входные и выходные показатели.

Ко входным показателям относятся :

- входное напряжение Uвх, входной ток Iвх, входная мощность сигнала Рвх,

при которых усилитель обеспечивает на выходе заданное значения

напряжения, тока или мощности;

- общее входное сопротивление Zвх представляет собой сопротивление между

входными клеммами усилителя переменному входному сигналу. Нередко в

рабочем полосе частот входное сопротивление усилителя можно считать

активным и равным Rвх; в этом случае входные напряжения, ток и

12

мощность связаны соотношениями :

Uвх =Iвx·Rвx ; Rвx=Uвx/Iвx ; Pвx=Uвx·Iвx. ( 1.2 )

Ко входным показателям усилителя относятся также ЭДС источника сигнала Еист. и его внутреннее сопротивление Rист.

Рисунок 1.3 - Входная и выходная цепь усилителя

На рисунке 1.3 показаны входные и выходные электрические цепи усилителя. Здесь видно, что от источника входного сигнала входной ток Iвх протекает через внутреннее сопротивление источника Zист и входное сопротивление усилителя Zвx или Rвx. Следовательно, ЭДС источника сигнала распределяется между внутренним сопротивлением Zиcт и входным сопротивление Zвx ( Rвx). Соотношение между величинами Zвx и Zиcт определяется назначением усилителя. Так, в измерительных усилителях входное сопротивление Zвx должно быть в несколько раз больше внутреннего сопротивления источника сигнала Z ист. Это необходимо для того, чтобы ЭДС источника почти полностью была приложена ко входу усилителя с целью уменьшить погрешность измерений.

Но если на вход усилителя подается от линии или кабеля, то Zвх должно быть равно Zиcт., чтобы согласовать сопротивление источника сигнала с входным сопротивлением усилителя для исключения отражения волн в конце линии.

Входное напряжение составляет чаще всего несколько милливольт.

Чувствительность характеризуется номинальным входным напряжением или током, т.е. величиной входного сигнала, при котором на выходе развивается номинальная мощность. Чем меньше номинальное входное напряжение или ток, тем выше чувствительность усилителя.

Выходными показателями усилителя являются: выходные напряжения Uвых ; выходной ток Iвых ; выходная мощность Рвых, отдаваемая усилителем в нагрузку Zн ; выходное сопротивление Z вых.

В процессе усиления реального сигнала звуковой частоты мощность на выходе все время изменяется в соответствии с громкостью записанного звука. Поэтому увеличение выходной мощности сопровождается ростом нелинейных

13

искажений.

Номинальной или паспортной, выходной мощностью называется наибольшая мощность, при которой нелинейные искажения не превышают заданной величины.

Номинальным выходным напряжением называется действующее напряжение на расчётном сопротивлении нагрузки при номинальной мощности.

Сопротивление нагрузки может быть комплексным Zн. Однако в большинстве случаев на средних частотах его можно считать активным Rн.

Выходное сопротивление - это сопротивление для тока сигнала между выходными зажимами усилителя при отключенной нагрузки. На средних частотах его можно считать активным Rвых.

Выходное сопротивление имеет значение для согласования его с нагрузкой, т.е. получения такого соотношения между ними, при котором усилитель мощности отдает нагрузку максимальную мощность, а усилитель напряжения имеет наибольший коэффициент усиления. Кроме того, от него зависит стабильность усиления, т.е. степень изменения выходного напряжения или тока при изменении сопротивления нагрузки.

б - Коэффициент усиления и коэффициент полезного действия.

Для количественной оценки усилительных свойств устройства пользуются понятием о коэффициенте усиления.

Поскольку сигнал характеризуется величиной мощности, напряжения и тока, различают соответственно три коэффициента усиления.

Коэффициент усиления мощности Кр показывает, во сколько раз мощность сигнала на выходе больше, чем на входе:

Кр = Рвых / Р вх , ( 1.3)

Коэффициент усиления напряжения Ки, или сокращенно, коэффициентом усиления К, называется отношение напряжения сигнала на выходе к напряжению на входе

Ки=Uвых/Uвx , ( 1.4)

Аналогично определяется коэффициентом усиления тока Кi как отношение выходного тока сигнала к входному:

Ki = Iвых/Iвх . ( 1.5)

Коэффициенты усиления напряжения и тока при наличии реактивных сопротивлений в схеме являются комплексными величинами; здесь рассматриваются их модули.

По определению сущности процесса усиления коэффициент усиления мощности всегда больше единицы, в то время как коэффициенты усиления напряжения или тока могут быть меньше единицы; иногда в этом случае называют коэффициент передачи напряжения или тока.

При активном сопротивлении нагрузки

14

Рвых=UвыхIвых, (1.6)

При активном входном сопротивлении усилителя

Рвх=Uвх· Iвх , ( 1.7 )

Тогда коэффициент усиления мощности равен произведению

Kp = Ku·Ki. ( 1.8)

Работу усилителей принято анализировать и исследовать при синусоидальном сигнале на входе.

Мощность определяется через амплитуды и напряжения, как половина их произведения

P = l/2(Uм·Iм), ( 1.9)

Для многокаскадного усилителя коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления его каскадов :

K∑=K1·K2· К3....Кп. ( 1.10)

Более удобны логарифмические единицы измерения- децибелы, в которых могут быть выражены не только коэффициенты усиления и их изменения, но и другие относительные величины.

Таким образом, коэффициент усиления мощности в децибелах:

Кр(dБ)= 10 lg (Pвых/Рвх) или Kp[dБ] = 10 lgKp, (1.11)

Чтобы выразить в децибелах отношение напряжений и токов, надо брать 20 логарифмов этого отношения, учитывая, что отношение мощностей пропорционально квадрату отношения напряжений или токов ( при условии равенства сопротивлений), а при логарифмировании степени показатель степени служит множителем при логарифме основания. Поэтому

Ku[dB]=20· Ig (Uвых/Uвх ) или Ku[dБ]= 20·1g Ku , (1. 12 )

и

Ki[dБ]=20· Ig (Iвых/ Iвx ) или Ki[dБ]= 20·1g Ki , ( 1.13)

При вычислении в децибелах коэффициент усиления многокаскадного усилителя надо алгебраически суммировать коэффициенты усиления его каскадов

15

K[dВ] = Kl[dB] + K2[dB] +Kз[dБ] + ..... +KП[dБ]. , ( 1.14)

Более того, логарифмические единицы оказались настолько удобны при проектировании схем, что появился даже ряд производных от них величин. Например, мощность сигнала в схеме часто оценивается по отношению к уровню мощности 1 мВт. При этом со знаком “+” или “-“ пишется разность в децибелах текущего уровня мощности от уровня 1 мВт, который принимается за точку отсчёта. Такие единицы принято обозначать дБм (децибел милливатт). Например, сигнал мощностью 1 мВт в таких единицах равен 0 дБм, сигнал 10мВт - +10 дБм, 0,01 мВт- -20 дБм. Точно также можно выражать и напряжение сигнала, при этом только необходимо зафиксировать сопротивление нагрузки, на котором обеспечивается данное напряжение. В высокочастотной технике используются единицы дБмкВ (децибел микровольт). Здесь за нулевую принимается точка в 1мкВ,а сопротивление нагрузки всегда считается равным 50 Ом.

Иногда пользуются сквозными показателями. Сквозным коэффициентом усиления по напряжению называют отношение сигнала на нагрузке усилителя Uвых к ЕДС источника сигнала Еист.

Кu = Uвых / Еист. ( 1.15)

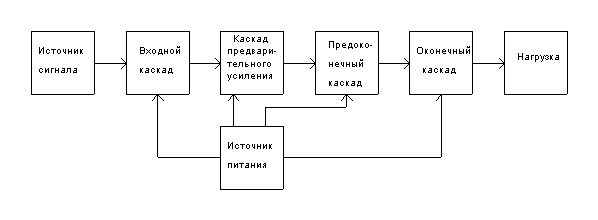

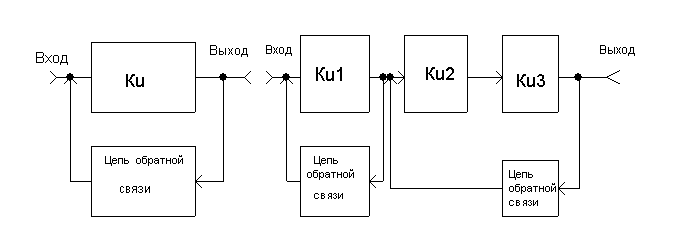

Сквозные показатели характеризуют усилительные устройство в целом. Обычными показателями удобно пользоваться для характеристики отдельных частей усилителя. Один усилительный каскад обычно не обеспечивает достаточный коэффициент усиления. Поэтому для получения требуемого усиления соединяют несколько каскадов так, что выходное напряжение предыдущего каскада является входным для последующего. Такой усилитель называется многокаскадным. Структурная схема многокаскадного усилителя приведена на рисунке 1.4

Коэффициент полезного действия усилителя являются важным показателем экономичности усилителя. Различают два значения КПД : электрический КПД выходной цепи усилителя и полный КПД усилителя (промышленный).

Электрический КПД выходной цепи усилителя - это отношение номинальной выходной мощности Рмакс к мощности, потребляемой выходной цепью усилителя источника питания Ро:

ήэ= Рмакс./Ро, ( 1.16)

Полный КПД усилителя определяется отношением номинальной выходной мощности Р вых к мощности, потребляемой всеми цепями усилителя от источника питания.

η=Рвых/∑Ро . ( 1.17 )

16

16

Рисунок 1.4 - Структурная схема многокаскадного усилителя

в- Частотные искажения и частотная характеристика. Диапазон частот.

В процессе усиления устройство не должно изменять формы кривой сигнала. Однако по разным причинам форма кривой колебаний на выходе усилителя может отличаться от формы кривой на входе, т.е. усилитель вносит искажения сигнала. При воспроизведении звука эти искажения влияют на его тембр и

частоту, в телевизионных устройствах искажается изображение и т.д.

В зависимости от причины появления искажений их делят на линейные (частотны и фазовые, обусловленные реактивными элементами сопротивлениями) и нелинейные.

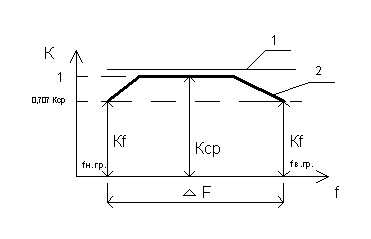

Вносимые усилителем частотные искажения оценивают по амплитудно-частотной характеристике (АЧХ).

Амплитудно-частотной характеристикой называется зависимость модуля коэффициента усиления от частоты. Для простоты её называют частотной характеристику. Она представляет собой графическое изображение зависимости коэффициента усиления от частоты входного сигнала. На оси ординат частотной характеристики откладывают значение коэффициента усиления в линейном масштабе, а на оси абсцисс - значение частоты входного сигнала в

логарифмическом масштабе, так как диапазон частот входного сигнала часто оказывается очень широким.

На рисунке 1.5, а прямой линией 1 показана идеальная частотная характеристика усилителя, не вносящего частотных искажений ; кривой 2 - реальная характеристика усилителя, ослабляющего (срезающего) нижние и верхние частоты заданного диапазона.

Количественно частотные искажения оцениваются коэффициентом частотных искажений М, который является отношением коэффициента усиления на средних частотах Кср. к коэффициенту усиления на заданной частоте Kf.

17

M=Kcp/Kf. ( 1.18)

Рисунок 1.5 - Амплитудно - частотная характеристики

усилителя ( АЧХ )

В усилителях звуковой частоты за среднюю частоту обычно принимают 400Гц или 1000 Гц.

Общий коэффициент частотных искажений многокаскадного усилителя равен произведению частотных искажений отдельных каскадов:

Мобщ.= M1 • М2 • М3 ·... ·Мп , ( 1.19)

Коэффициент частотных искажений может быть выражен также и в логарифмических единицах:

M[dБ] = 20·1gM , (1.20)

Для многокаскадного усилителя общий коэффициент частотных искажений в логарифмических единицах

Мобщ.[dБ]= М1[dБ]+M2[dB]+....+Mn(dВ). ( 1.21)

Рабочим диапазоном частот, или полосой пропускания, называется область частот от fH до fB в пределах, которой частотные искажения не превышает допустимой величины.

В области средних частот, коэффициент частотных искажений М=1, на других частотах, на которых усиление меньше, чем на средних, М>1 (спад частотной характеристики). На частотах подъёма частотной характеристики М<1.

Допустимая величина частотных искажений определяется назначением усилителя. Так, например, в усилителях звуковых частот высшего класса М не должен превышать 2 дБ при частотах от 30 Гц до 20 кГц. Если к усилителю не предъявляются какие-либо специальные требования, то рабочий диапазон частот

18

определяют на уровне 3 дБ., т.е. границами полосы пропускания являются частоты, на которых коэффициент усиления уменьшается не более чем в √2=l,41 раза.

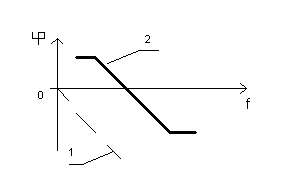

г- Фазовая характеристика усилителя. Зависимость угла сдвига по фазе между выходным и входным напряжением усилителя от частоты называется фазово-частотные (ФЧХ) или фазовой Фазовые сдвиги в усилителе возникают в результате наличия в нем реактивных элементах ( индуктивностей, ёмкостей).

В идеальном усилителе все составляющие независимо от частоты их сдвигаются на одно и то же время. При этом взаимное расположение синусоид различных частот не изменяется. Поэтому и форма выходного сигнала не изменяется. В этом случае фазовая характеристика, выражающая прямую пропорциональную зависимость угла фазового сдвига φ от частоты f, представляет собой прямую линию 1, как показало на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6- Фазовая характеристика усилителя

В реальном усилителе значение угла сдвига по фазе зависит от частоты. И составляющая сигнала, имеющие разные частоты, оказываются сдвинутыми на разные углы. Это искажает форму сигнала на выходе.

Фазово-частотная характеристика реального усилителя на рисунке 1.6 показана 2. При положительных значениях угла сдвига фазы выходной сигнал опережает входной, при отрицательных - выходной сигнал отстаёт от входного. Искажения формы выходного сигнала, вызываемого различным фазовым сдвигом

различных по частоте составляющих сигнала, называются фазовыми искажениями.

В усилителях сигналов звуковой частоты фазовые искажения не учитываются, так как на слух они практически не воспринимаются.

д – Переходная характеристика . В усилителях импульсных сигналов форма выходного напряжения зависит от переходных процессов установления токов и напряжений в цепях, содержащих реактивные элементы. Для оценки линейных искажений, называемых в импульсных переходными, удобно

19

пользоваться переходной характеристикой.

Переходной характеристикой усилителя называют зависимость

мгновенного значения напряжения или тока на его выходе от времени Uвых= f(t) при подаче на вход единичного скачкообразного изменения напряжения или тока (единичной функции).

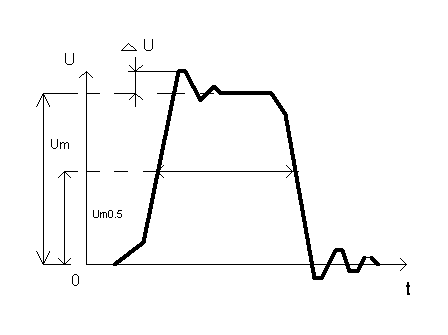

Наиболее часто на вход усилителя воздействует импульс прямоугольной формы конечной длительности, как показано на рисунке 1.7

Рисунок 1.7 - Переходная характеристика усилителя

При подаче на вход усилителя прямоугольного импульса напряжение на выходе будет иметь искаженную форму на рисунке 1.7.

Переходные искажения разделяют на искажения фронта импульса и искажения плоской вершины импульса. Искажения фронта характеризуются :

- временем установления tyc . т.е. временем нарастания импульса от 0,1

Um до 0,9Uмакс;

- выбросом фронта импульса δ, определяемым отношением напряжения

выброса ∆U к напряжению в установившемся режиме U.

Допустимая величина переходных искажений определяется назначением усилителя.

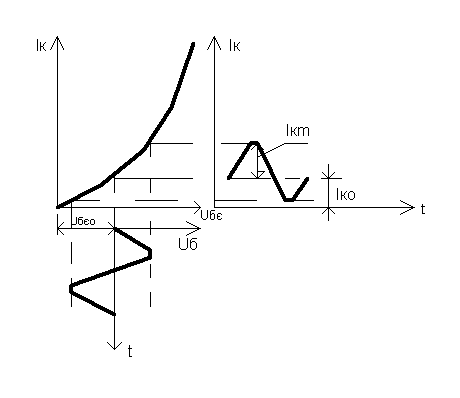

е – Нелинейные искажения. Нелинейные искажения вызывают изменения формы кривой сигнала, вызванные нелинейностью характеристик элементов схемы усилителя ( транзисторов, ламп, диодов, трансформаторов).

При нелинейных характеристик нет прямой пропорциональности между током и напряжениями, вследствие чего при синусоидальном сигнале на входе, выходной сигнал получается несинусоидальным. Чем больше нелинейность используемого участка характеристики, т.е. больше отклонение её от прямой линии, тем сильнее искажается сигнал.

Появление нелинейных искажений в усилителях иллюстрируется графиком рисунок 1.8. При подаче синусоидального напряжения на базу транзистора в первый полупериод используется участок характеристики РБ, имеющий большую

20

крутизну; поэтому кривая тока имеет большую амплитуду. Во второй полупериод используется участок РА, крутизна которого уменьшается с уменьшением напряжения базы; поэтому кривая входного тока получается притупленной.

Получающуюся вследствие нелинейных искажений несинусоидальную кривую выходного сигнала можно разложить гармонические составляющие, или иначе, гармоники.

Рисунок 1.8 - Искажения формы выходного сигнала

Общий уровень нелинейных искажений количественно оценивается коэффициентом нелинейных искажений (коэффициентом

гармоник):

Кг= (V U2m2+U2m3+U2m4) / Um1 , ( 1.22)

где - Um1,Um2,иUm3-амплитуды 1-й,2-й,3-й и т.д. гармоник выходного сигнала.

Практически имеют значение только вторая и третья гармоники, так они имеют наибольшую амплитуду сигнала, остальные гармоники имеют небольшие по величине амплитуды.

Ещё один вид нелинейных искажений обусловлен появлением в выходном сигнале комбинационных частот, т.е. частот, получающихся как сумма или разность между любыми ( в т.ч. и первыми) гармониками различных сигналов, присутствующих на входе усилителя. Такие искажения принято называть интермодуляционными искажениями. На практике имею значения интермодуляционные искажения второго и третьего порядков (если f1 и f2 - частоты, присутствующие на входе, то интермодуляционные искажения второго

21

порядка обусловлены наличием на выходе усилителя сигналов с частотами f1± f2, а интермодуляционные искажения третьего порядка- с частотами 2f1±f2 и 2f2±f1).

Коэффициентом интермодуляции называется отношение мощности интермодуляционных составляющих на выходе усилителя к минимально возможной выходной мощности полезного сигнала, превышающий уровень собственных шумов усилителя.

Нелинейный искажения на слух практически незаметны, если коэффициент гармоник не превышает 0,2... 0,3%.

В усилителях многоканальной связи линейность должна быть высокой, чтобы гармоники и комбинационные частоты не попадали из одного канала в другой, т.е. чтобы не было перекрёстных искажений. В таких усилителях нелинейность оценивается затуханием а или же, затуханием нелинейности второй а2 или а3 гармоник :

a =20lgUm1/(VU2m2+U2m3); a2=20·1gUm1/Um2, a3 = 20·1gUm1/Um3. ( 1.23)

ж- Коэффициент шума. Помехами называют посторонние, не связанные с сигналом и не зависящие от него напряжения на выходе включенного усилителя Помехи возникают в цепях усилителя по разным причинам. Обычно их делят на тепловые шумы резисторов и проводников, шумы усилительных элементов, шумы микрофонного эффекта, фон переменного тока от источника электропитания и наводки от посторонних источников.

Тепловой шум активных сопротивлений создается хаотическим тепловым движением свободных электронов, которые можно рассматривать как ток, беспорядочно изменяющийся по величине и направлению при отсутствии внешнего напряжения.

Шумы усилительных элементов создаются из-за неравномерной эмиссии или инжекции носителей заряда, неравномерного распределения тока между электродами, теплового шума и других причин, зависящих от свойств и физических процессов при работе усилительного элемента.

Шумы микрофонного эффекта возникают при механических воздействиях на элементы усилителя вибраций, звуковых волн, толчков, которые приводят к изменению расстояний между соединительными проводами во входных цепях или между электродами лампы и вызывают изменения тока и появление на выходе напряжения шума. Транзисторы и печатный монтаж практически не обладают микрофонным эффектом; ему подвержены соединительные шланги, входные трансформаторы с пермаллоевым сердечником и монтаж, выполненный проводниками.

Помехи в виде фона переменного тока представляют собой колебания с частотой, кратной частоте питающей сети ( 50, 100, 150Гц), и прослушиваются в громкоговорителе как гудение.

Наводками называют помехи, возникающие из-за наведения напряжения в цепях усилителя за счёт влияния внешних электрических и магнитных полей, токов утечки, гальванических связей.

22

Количественной оценкой шумовых свойств усилителя является коэффициент шума. Поэтому коэффициент шума определяется по формуле

Кш=1+Рш.собст./(Рш.вх.·Кр), ( 1.24)

где- Рш.собст. - собственная мощность шумов (мощность добавляемых в сигнал

шумов); Рш.вх.- мощность шумов на входе усилителя; Кр - коэффициент усиления по мощности.

Коэффициент шума всегда больше единицы. Для нормального усиления напряжения сигнала должно превышать напряжение шума в 2..3 раза. Коэффициент Кш не определяет однозначно абсолютный уровень шумов на

выходе. Поэтому для оценки усилителей высокого класса важным параметром является отношение сигнал / шум, представляющее собой отношение выходного напряжения сигнала (при номинальной выходной мощности усилителя Рн.ном.) к суммарному напряжению шумов на выходе. В усилителях высокого класса отношение сигнал/шум составляет 60... 100 дБ (1000 и более раз).

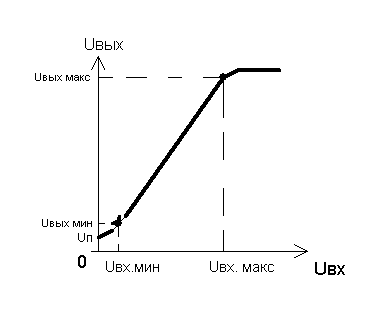

з – Амплитудная характеристика усилителя представляет собой зависимость установившегося значения выходного напряжения сигнал от входа. Так как коэффициент усиления идеального усилителя, постоянная величина, не зависящая от величины входного сигнала, то его амплитудная характеристика - прямая, проходящая через начало координат, под углом, определяемым коэффициентом усиления усилителя (пунктирная линия на рисунке 1.9).

А мплитудная

характеристика реального усилителя

не проходит через начало координат, а

изгибается при малых входных напряжениях,

пересекая вертикальную ось в точке Uп,

так как в отсутствие входного сигнала

выходное напряжение усилителя равно

напряжению собственных шумов в его

выходной цепи Uп.

мплитудная

характеристика реального усилителя

не проходит через начало координат, а

изгибается при малых входных напряжениях,

пересекая вертикальную ось в точке Uп,

так как в отсутствие входного сигнала

выходное напряжение усилителя равно

напряжению собственных шумов в его

выходной цепи Uп.

Рисунок 1.9 - Амплитудная характеристика усилителя

23

При слишком больших входных напряжений реальная амплитудная характеристика также расходится с идеальной, искривляясь из-за перегрузки усилительных элементов, содержащихся в схеме усилителя. Из рисунка 1.9 видно, что реальный усилитель может усиливать подводимые к его входу сигналы с напряжением не ниже Uвх.мин., так как более слабые сигналы будут заглушаться напряжением собственных шумов усилителя Uп и не выше Uвх.макс., иначе усилитель будет вносить большие нелинейные искажения.

Отношение Uвx.макс/ Uвx.мин. характеризуется диапазон напряжений сигнала, усиливаемых данных усилителем без чрезмерных помех и искажений, и называется динамическим диапазоном усилителя Dyс.

Dус. = 20lg(Uвх.макс./Uвх.мин.). ( 1.25)

Для того чтобы при усиления минимального и максимального сигналов не возникло чрезмерных искажений, динамический диапазон усилителя должен быть не меньше динамического диапазона сигнала. В тех случаях, когда это условие выполнить не удается, диапазон сигнала сжимают с помощью ручной или автоматической регулировки усиления. Динамический диапазон магнитной фонограммы 40-50 дБ, студийных микрофонов и магнитофонов высокого качества - 60 дБ.

Вопросы для самопроверки

1 Опишите основные входные и выходные показатели.

2 Опишите о коэффициенте усиления и коэффициенте полезного действия.

3 Нарисуйте амплитудно-частотную характеристику усилителя и как можно по ней определить частотный диапазон.

4 Нарисуйте амплитудную характеристику и как можно по ней определить динамический диапазон усилителя.

5 Нарисуйте фазовую характеристику усилителя и переходную.

6 Опишите о нелинейных искажений в усилителе и приведите график возникновения нелинейных искажений.

7 Опишите о собственных помех усилителя.

8 Почему шумы первого ( входного ) усилительного элемента имеют

большего значения, чем шумы последующих ?

9 Поясните чем отличается динамический диапазон усилителя от

динамического диапазона сигнала.

10 Каковы причины возникновения нелинейных искажений в транзисторных и

ламповых усилителя ?

11 Какова допустимая величина нелинейных искажений в усилителях ?

12 Что такое интермодуляционные искажения в усилителе ?

13 Чем отличается КПД каскада от КПД усилителя ?

14 Почему коэффициент шума возрастает с увеличением тока и напряжения коллектора?

24

15 Дайте определение коэффициента усиления по напряжению, по току и по мощности.

Задачи для самостоятельной работы

1 Сколько одинаковых каскадов с коэффициентом усиления Ku = 10 должен

содержать усилитель, чтобы обеспечить общее усиление 100 дБ?

2 Определить коэффициент усиления по напряжению однокаскадного усилителя

Ku в децибелах, если напряжение на входе Uвх = 0,01 В, а выходное

напряжение Uвых=2 В.

3 Определить коэффициент усиления усилителя по току и по мощности в

децибелах, если оба коэффициента усиления равны 100.

4 Определить величину сигнала на входе двухкаскадного усилителя и его

коэффициент усиления в децибелах, если коэффициент усиления первого

каскада КU1 = 20, второго КU2 = 50, а выходное напряжение равно 20 В.

5 Определить напряжение на выходе трехкаскадного усилителя, если

коэффициенты усиления его отдельных каскадов одинаковы и равны 10.

Напряжение источника входного сигнала 0,02 В.

6 Определить коэффициент усиления по мощности КР усилителя в децибелах,

если его коэффициент усиления по напряжению 20, а по току 5.

7 Определить, выходную мощность усилителя, если коэффициент усиления по

току равен 50, сопротивление на выходе усилителя составляет 100 Ом, а

входной ток 2 мА.

8 Определить коэффициент усиления усилителя по напряжению, если через

нагрузку RН=100 Ом проходит ток 0,1 А, а входное напряжение 0,2 В.

9 Определить коэффициент усиления по напряжению двухкаскадного усилителя,

если выходные напряжения первого и второго каскадов соответственно равны

0,2 и 4 В, а напряжение источника входного сигнала — 0,01 В.

10 Определить мощность, отдаваемую в нагрузку усилителя, если выходное

напряжение Uвых=5 В, а сопротивление нагрузки Rн=100 Ом. Определить

выходную мощность усилителя, если ток в нагрузке и напряжение на выходе

соответственно равны 0,1 А и 2 В.

11 Определить напряжение сигнала на входе усилителя, если сопротивление его

нагрузки 10 Ом, мощность, отдаваемая усилителем, 2,5 Вт, а коэффициент

усиления по напряжению 50.

12 Определить коэффициент усиления усилителя по току и напряжению, если

сопротивление нагрузки 10 Ом, мощность, отдаваемая в нагрузку, 0,45 Вт,

напряжение на входе усилителя 0,1 В, а входное сопротивление первого

каскада 100 Ом.

13 Определить мощность на выходе усилителя, если , Rвых = 40 Ом,

коэффициент усиления по напряжению 200, а напряжение на входе 0,01

14 Определить входное сопротивление второго каскада двухкаскадного

усилителя, если выходные напряжение и ток первого каскада соответственно

равны 2 В и 0,01 А.

25

15 Определить ЭДС источника входного сигнала, если входной ток и входное сопротивление усилителя соответственно равны 1

мА и 400 Ом. Внутреннее сопротивление источника составляет 100 Ом.

16 Определить входное сопротивление усилителя, если на входе действует ЭДС

Ег=0,1 В, ток во входной цепи Iвх = 1 мА и внутреннее сопротивление

источника напряжения Rг = 20 Ом.

17 Определить напряжение на входе усилителя с коэффициентом усиления

Кu = 60 дБ, Рвых= 1 Вт и Rвых = 5 Ом.

18 Определить кпд транзисторного усилителя, если мощность в нагрузке 0,3 Вт,

мощность, рассеиваемая в транзисторе, 100 мВт, мощность, рассеиваемая в

остальных цепях усилителя, 30 мВт.

19 Определить в децибелах коэффициент частотных искажений Мн если на

нижней граничной частоте рабочего диапазона коэффициент усиления

составляет 25, а на средней частоте — 30.

20 Определить в линейных единицах коэффициент частотных искажений Мв, если на высшей частоте рабочего диапазона

коэффициент, усиления по напряжению усилителя Кв=26 дБ, а на средней

частоте Кср=27 дБ.

21 Определить коэффициент усиления Кср на средних частотах, если на низшей

частоте рабочего диапазона коэффициент усиления Кu=40. Коэффициент

частотных искажений Мн=1,1.

22 Определить коэффициент нелинейных искажений |гармоник) Кг, если на выходе

усилителя появляются высшие гармонические составляющие тека с амплитудой

I2m =5 мА, I3m=3,32 мА. Амплитуда первой гармоники выходного тока

I1m=100 мА

Литература

Гольцев В.Р., Богун В.Д., Хиленко В.И. Электронные усилители. М.: Стандарты, 1990. с.8...21.

Цыкина А.В. Электронные усилители. -М.: Радио и связь, 1982. С.10...29.

Федосеева Е.О. Усилительные устройства киноустановок.-М.: 1979. с. 17...3.

Ровдо А.А. Схемотехника усилительных каскадов на

биполярных транзисторов.- М.: Изд. “ДОДЭКА-21”,2002с.39...47.

Криштафович А.К., Трифонюк В.В. Основы промышленной электроники. - М. Высшая школа, 1985.с.88...94.

Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. - К.: Вища школа, 1989.С.233...242.

Колонтаевский Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія i практикум.- К.: Каравела,2003.с.67. ...69.

Пряшников В.А. Электроника: Полный курс лекции.- 4-е изд.- -СПБ.: Корона принт. 2004.С. 181 ... 182.

26

Лекция 3

Экспресс - проверка знаний пройденного материала:

1 Нарисуйте амплитудную характеристику усилителя

2 Нарисуйте характеристики искажения формы выходного сигнала

3 Нарисуйте переходную характеристику усилителя

4 Нарисуйте амплитудно - частотную характеристику усилителя ( АЧХ )

5 Нарисуйте фазовую характеристику усилителя

6 Нарисуйте структурную схему многокаскадного усилителя

7 Нарисуйте входную и выходную цепь усилителя

После изучения лекции 3 студент должен знать : виды обратной связи и как влияет обратная связь на параметры усилителя

Уметь: нарисовать схемы усилителей с обратной связью и пояснить влияние обратной связи на свойства усилителя

План ( логика ) изложения матери

1.2 Основы теории обратной связи в усилителях

1.2.1 Основные определения

1.2.2 Виды обратной связи

1.2.3 Влияние обратной связи на основные показатели

усилителя

1.2 Основы теории обратной связи в усилителях

1.2.1 Основные определения

Обратной связью называется связь между выходом и входом, за счёт которой часть сигнала поступает из выходной цепи усилителя во входную. Энергия сигнала ( напряжение или ток) передаётся с выхода каскада на его вход или вход одного из предыдущих каскадов по цепи, называемой цепью обратной связи. В простейшем случае эта цепь содержит делитель напряжения или резистор. Различаю три возможных случая появления обратной связи:

связь, специально введенная при конструировании усилителя для улучшения его свойстве, называется внешней ;

связь, вызванная влиянием выходных величин на входные благодаря особенностям конструкции усилительных элементов и происходящим в них физическим процессам, называется внутренней;

связь между выходом и входом, возникающая через магнитные поля, акустическую среду, через ёмкости между провода ми и через другие элементы схемы, называется паразитной.

Внутренние и паразитные обратные связи не поддаются точному расчёту и управлению, могут ухудшить свойства усилителя и привести к генерации усилителя. Поэтому при конструировании усилителей стремятся специальными мерами свести эти связи к минимуму.

27

На рисунке 1.10,а приведена структурная схема внешней обратной связи. Замкнутый контур, образуемый цепью обратной связи и усилителем, называется петлёй обратной связи. Здесь β - коэффициент передачи по напряжению. Произведение βКu называется петлевым усилением.

а ) б )

а- однопетлевая;

б- многопетлевая (общая и местная)

Рисунок 1.10 - Структурные схемы усилителей с обратной связью

В многокаскадном усилителе может быть несколько петель обратной связи как независимых, так и связанных между собой. При этом связь, охватывающая один усилительный каскад, называется однопетлевой или местной, а связь, охватывающая весь усилитель, называется общей. На рисунке 1.10,б приведена структурная схема многопетлевой обратной связи.