- •Предисловие

- •1. Введение Предмет, задачи, методы и структура курса патологической физиологии

- •Краткая историческая справка развития патофизиологии

- •Раздел і. Нозология

- •2. Общее учение о болезни

- •Принципы классификации болезней

- •Периоды болезни

- •3. Смерть и принципы оживления организма. Постреанимационная болезнь. Общая характеристика смерти

- •Оживление организма

- •Пути продления клинической смерти

- •Постреанимационная болезнь

- •4. Общая этиология и общий патогенез Общая этиология

- •Общий патогенез

- •5. Патологические и защитно-приспособительные реакции организма История развития и суть проблемы

- •Адаптация и компенсация

- •6. Патогенное действие факторов окружающей среды

- •6.1. Повреждающее действие ионизирующих излучений

- •6.2. Повреждающее действие электрического тока

- •Отдаленные последствия электротравмы

- •7. Реактивность организма, ее роль в патологии Определение понятия

- •Формы и показатели реактивности

- •III. Виды реактивности

- •Взаимоотношение между реактивностью и резистентностью

- •Эволюция реактивности и резистентности

- •Факторы, снижающие неспецифическую резистентность организма; пути и методы её повышения и укрепления

- •8. Конституция человека, ее роль в развитии заболеваний Определение понятия. Классификация конституционных типов

- •Диатезы

- •О трактовке понятия «Конституция»

- •Маркёры конституции

- •Конституция и патология

- •9. Патофизиология наследственности Медицинская генетика и ее задачи

- •Распространение наследственных форм патологии

- •Классификация наследственных форм патологии

- •Методы определения наследственной природы болезней и аномалий развития

- •Этиология наследственных форм патологии

- •Общие закономерности патогенеза наследственных болезней

- •Хромосомные болезни

- •Принципы профилактики наследственной патологии

- •Принципы лечения наследственных болезней и дефектов развития

- •10. Патофизиология внутриутробного развития Функциональная система мать-плацента-плод, ее роль в развитии эмбриона и плода

- •Критические периоды внутриутробного развития, их значение для жизни эмбриона и плода

- •Гестационная доминанта. Ее значение для развития эмбриона и плода

- •Аномалии внутриутробного развития, их виды

- •Этиология внутриутробных повреждений (причины фенокопий)

- •Факторы, оказывающие патогенное воздействие на материнский организм и плод

- •Некоторые подходы к диагностике нарушенных функций плода и их лечению. Профилактика внутриутробных повреждений

- •11. Патофизиология старения

- •Определение понятий

- •Общие закономерности процесса старения

- •Виды старения, факторы, влияющие на его темп

- •Причины и механизмы старения

- •Изменения в организме при старении

- •Старение и болезни

- •И старческом возрасте

- •Прогерия

- •Пути продления жизни

- •Борьба за активное долголетие

- •Раздел II. Типовые патологические процессы

- •12. Нарушение функционирования и повреждение клетки. Местные реакции организма на повреждение

- •Типы клеточной гибели в организме

- •Общие реакции организма на повреждение

- •Ответ острой фазы

- •13. Типовые нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции

- •Артериальная гиперемия (аг)

- •Венозная гиперемия (вг)

- •Ишемия (местное малокровие)

- •Тромбоз

- •Эмболия

- •Типовые нарушения микроциркуляции

- •Нарушение проницаемости сосудов микроциркуляторного русла

- •Внесосудистые нарушения микроциркуляции проявляются:

- •14. Воспаление Определение понятия и общая характеристика

- •Этиология воспаления

- •Основные клинические признаки воспаления

- •Патогенез воспаления

- •Стадия экссудации и эмиграции.

- •Сосудистые реакции. Экссудация плазмы, эмиграция форменных элементов крови и фагоцитоз

- •Пролиферация и исходы воспаления

- •Течение воспаления. Острое и хроническое воспаление

- •Виды воспаления

- •Роль нервной и эндокринной систем в патогенезе воспаления

- •15. Лихорадка

- •Этиология лихорадки

- •Патогенез лихорадки

- •Стадии лихорадки. Изменение теплообмена

- •Разновидности лихорадки. Типы температурных кривых

- •Изменения обмена веществ и функций внутренних органов при лихорадке

- •Гипертермии, имеющие черты сходства с лихорадкой

- •Биологическое значение лихорадки

- •Пиротерапия

- •16. Гипоксия Определение понятия. Виды и причины гипоксии

- •Экзогенные гипоксии

- •Патогенез гипоксий. Повреждающее действие

- •Механизмы гипоксического некробиоза

- •Дисбаризм

- •Компенсаторно-приспособительные реакции

- •Адаптация к гипоксии и дизадаптация

- •Защитные эффекты адаптации к гипоксии

- •17. Патофизиология опухолевого роста Определение понятия. Общая характеристика

- •Эпидемиология опухолей

- •Распространение опухолей в филогенезе

- •Основные биологические особенности опухолей

- •Методы экспериментальной онкологии

- •Этиология опухолей

- •Молекулярно-генетические механизмы канцерогенеза

- •Взаимоотношения опухоли и организма

- •Маркеры опухоли

- •Антибластомная резистентность

- •Предраковые состояния

- •Принципы профилактики и лечения опухолей

- •18. Патофизиология голодания

- •Определение понятий

- •Полное голодание

- •Неполное голодание

- •Витаминная недостаточность

- •Нарушения минерального обмена и обмена микроэлементов

- •Лечение голоданием

- •19. Лечебные принципы в медицине, их научные основы

- •Краткая характеристика народной медицины

- •Краткая характеристика становления и формирования научной клинической медицины и лечения. Ревульсивный и аллопатический лечебные принципы

- •Гомеопатический лечебный принцип

- •Этиологический лечебный принцип

- •Патогенетический лечебный принцип

- •Симптоматический лечебный принцип

- •Неотложная (ургентная) терапия

- •Общая стратегия современной терапии

- •Оглавление

- •Общая патофизиология

Патогенез гипоксий. Повреждающее действие

Чувствительность тканей к гипоксии определяется интенсивностью обмена веществ, т.е. потребностью тканей в кислороде; мощностью гликолитической системы, т.е. способностью вырабатывать энергию без участия кислорода; запасами энергии в виде макроэргических соединений; обеспеченностью субстратами; потенциальной возможностью генетического аппарата обеспечивать пластическое закрепление гиперфункции.

Так, например, кости, хрящ, сухожилия мало чувствительны к гипоксии и могут сохранять нормальную структуру и жизнеспособность в течение многих часов при полном прекращении снабжения кислородом; скелетные мышцы - 2 часа; миокард - 20-40 мин (также печень и почки). Наиболее чувствительна к кислородному голоданию нервная система. При полном прекращении снабжения кислородом признаки нарушения в коре головного мозга обнаруживаются через 2,5-3 мин, а через 6-8 мин наступает массовая гибель корковых клеток.

Расстройства функций организма особенно ярко проявляются при острой гипобарической гипоксической гипоксии.

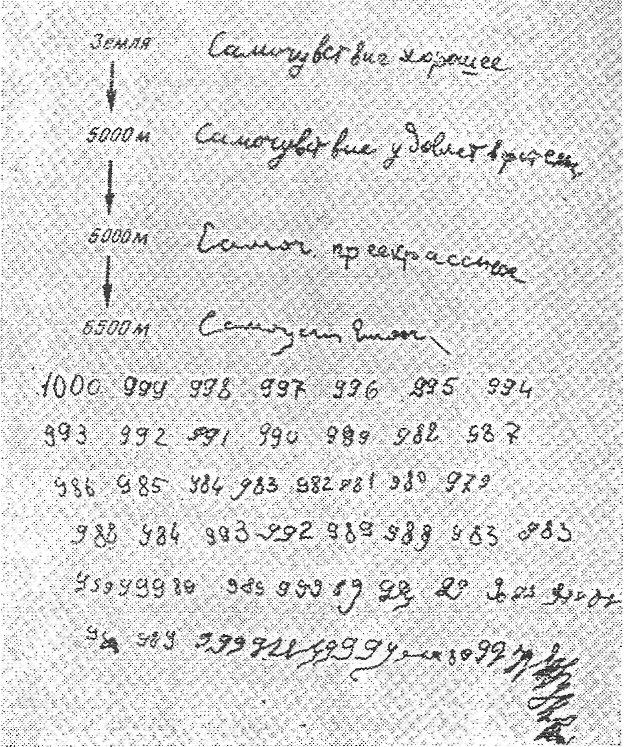

Первые признаки кислородного голодания возникают со стороны высшей нервной деятельности. Они связаны с нарушениями процессов внутреннего торможения. Наблюдаются расстройства сложных аналитико-синтетических функций, возбуждение ЦНС, эйфория, напоминающая легкое алкогольное опьянение; появляется ощущение самодовольства и собственной силы, человек становится веселым, поет или кричит; могут быть эмоциональные расстройства; затем развиваются расстройства почерка (рис. 11), пропуски букв, притупление и потеря самокритики, способности реально оценивать события; могут совершаться необдуманные поступки. Через некоторое время первоначальное возбуждение сменяется депрессией, угрюмостью, сварливостью, даже драчливостью или опасными приступами раздражительности.

Рис.11.

Нарушение почерка при нарастании

высотной гипоксии (по И.Р. Петрову)

У

Рис. 7.

Нарушение почерка при нарастании

высотной гипоксии (по И.Р. Петрову)

С нарастанием острой гипоксии вслед за активацией процесса дыхания нарушаются ритм и равномерность амплитуды дыхательных движений; редкие, короткие дыхательные экскурсии постепенно ослабевают до полного прекращения дыхания. Возникает тахикардия, усиливающаяся параллельно с ослаблением деятельности сердца, затем появляются нитевидный пульс, фибрилляция предсердий и желудочков. Постепенно снижается систолическое давление. Нарушаются пищеварение и функция почек. Снижается температура тела. Возможны судороги, потеря сознания, непроизвольное мочеиспускание, дефекация.

Универсальным, хотя и неспецифическим признаком гипоксических состояний, гипоксического повреждения клеток и тканей служит повышение пассивной проницаемости биологических мембран, их дезорганизация. Это ведет к выходу ферментов в межтканевую жидкость и кровь, вызывая тем самым нарушения обмена веществ и вторичную гипоксическую альтерацию тканей.

Изменения в углеводном и энергетическом обмене приводят к дефициту макроэргов, уменьшению содержания АТФ в клетках, усилению процесса гликолиза, снижению содержания гликогена в печени, угнетению процессов его ресинтеза. В результате в организме повышается содержание молочной и других органических кислот, в крови - массивные количества недоокисленных продуктов распада. Развивается метаболический ацидоз. Недостаточность окислительных процессов приводит к нарушению обмена липидов и белков. Кроме того снижается концентрация в крови основных аминокислот, возрастает содержание в тканях аммиака, возникает отрицательный азотистый баланс, развивается гиперкетонемия, резко активизируются процессы перекисного окисления липидов. Вследствие нарушения обменных процессов возникают структурно-функциональные изменения, повреждаются клетки, а в последующем развивается гипоксический и свободно радикальный некробиоз, гибнут клетки, в первую очередь нейроны. Описанные изменения характерны для острой и подострой гипоксии.

При молниеносной гипоксии, развивающейся, в частности, при вдыхании азота, метана, гелия без кислорода, синильной кислоты высокой концентрации большая часть клинических изменений отсутствует, т.к. очень быстро происходит фибрилляция и остановка сердца, полное прекращение жизненно важных функций организма.

При длительной недостаточности кровообращения, дыхания, болезнях крови и др., возникает хроническая некомпенсированная гипоксия, характеризующаяся стойким нарушением окислительных процессов в тканях, общим дискомфортом, понижением работоспособности, одышкой, болями в сердце, головными болями, головокружением. В различных органах развиваются морфологические изменения: обратимые (жировое перерождение в поперечнополосатых мышцах, миокарде, гепатоцитах) или необратимые (очаговые кровоизлияния во внутренние органы и головной мозг, дегенеративные изменения в ЦНС и др.).