- •Предисловие

- •1. Введение Предмет, задачи, методы и структура курса патологической физиологии

- •Краткая историческая справка развития патофизиологии

- •Раздел і. Нозология

- •2. Общее учение о болезни

- •Принципы классификации болезней

- •Периоды болезни

- •3. Смерть и принципы оживления организма. Постреанимационная болезнь. Общая характеристика смерти

- •Оживление организма

- •Пути продления клинической смерти

- •Постреанимационная болезнь

- •4. Общая этиология и общий патогенез Общая этиология

- •Общий патогенез

- •5. Патологические и защитно-приспособительные реакции организма История развития и суть проблемы

- •Адаптация и компенсация

- •6. Патогенное действие факторов окружающей среды

- •6.1. Повреждающее действие ионизирующих излучений

- •6.2. Повреждающее действие электрического тока

- •Отдаленные последствия электротравмы

- •7. Реактивность организма, ее роль в патологии Определение понятия

- •Формы и показатели реактивности

- •III. Виды реактивности

- •Взаимоотношение между реактивностью и резистентностью

- •Эволюция реактивности и резистентности

- •Факторы, снижающие неспецифическую резистентность организма; пути и методы её повышения и укрепления

- •8. Конституция человека, ее роль в развитии заболеваний Определение понятия. Классификация конституционных типов

- •Диатезы

- •О трактовке понятия «Конституция»

- •Маркёры конституции

- •Конституция и патология

- •9. Патофизиология наследственности Медицинская генетика и ее задачи

- •Распространение наследственных форм патологии

- •Классификация наследственных форм патологии

- •Методы определения наследственной природы болезней и аномалий развития

- •Этиология наследственных форм патологии

- •Общие закономерности патогенеза наследственных болезней

- •Хромосомные болезни

- •Принципы профилактики наследственной патологии

- •Принципы лечения наследственных болезней и дефектов развития

- •10. Патофизиология внутриутробного развития Функциональная система мать-плацента-плод, ее роль в развитии эмбриона и плода

- •Критические периоды внутриутробного развития, их значение для жизни эмбриона и плода

- •Гестационная доминанта. Ее значение для развития эмбриона и плода

- •Аномалии внутриутробного развития, их виды

- •Этиология внутриутробных повреждений (причины фенокопий)

- •Факторы, оказывающие патогенное воздействие на материнский организм и плод

- •Некоторые подходы к диагностике нарушенных функций плода и их лечению. Профилактика внутриутробных повреждений

- •11. Патофизиология старения

- •Определение понятий

- •Общие закономерности процесса старения

- •Виды старения, факторы, влияющие на его темп

- •Причины и механизмы старения

- •Изменения в организме при старении

- •Старение и болезни

- •И старческом возрасте

- •Прогерия

- •Пути продления жизни

- •Борьба за активное долголетие

- •Раздел II. Типовые патологические процессы

- •12. Нарушение функционирования и повреждение клетки. Местные реакции организма на повреждение

- •Типы клеточной гибели в организме

- •Общие реакции организма на повреждение

- •Ответ острой фазы

- •13. Типовые нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции

- •Артериальная гиперемия (аг)

- •Венозная гиперемия (вг)

- •Ишемия (местное малокровие)

- •Тромбоз

- •Эмболия

- •Типовые нарушения микроциркуляции

- •Нарушение проницаемости сосудов микроциркуляторного русла

- •Внесосудистые нарушения микроциркуляции проявляются:

- •14. Воспаление Определение понятия и общая характеристика

- •Этиология воспаления

- •Основные клинические признаки воспаления

- •Патогенез воспаления

- •Стадия экссудации и эмиграции.

- •Сосудистые реакции. Экссудация плазмы, эмиграция форменных элементов крови и фагоцитоз

- •Пролиферация и исходы воспаления

- •Течение воспаления. Острое и хроническое воспаление

- •Виды воспаления

- •Роль нервной и эндокринной систем в патогенезе воспаления

- •15. Лихорадка

- •Этиология лихорадки

- •Патогенез лихорадки

- •Стадии лихорадки. Изменение теплообмена

- •Разновидности лихорадки. Типы температурных кривых

- •Изменения обмена веществ и функций внутренних органов при лихорадке

- •Гипертермии, имеющие черты сходства с лихорадкой

- •Биологическое значение лихорадки

- •Пиротерапия

- •16. Гипоксия Определение понятия. Виды и причины гипоксии

- •Экзогенные гипоксии

- •Патогенез гипоксий. Повреждающее действие

- •Механизмы гипоксического некробиоза

- •Дисбаризм

- •Компенсаторно-приспособительные реакции

- •Адаптация к гипоксии и дизадаптация

- •Защитные эффекты адаптации к гипоксии

- •17. Патофизиология опухолевого роста Определение понятия. Общая характеристика

- •Эпидемиология опухолей

- •Распространение опухолей в филогенезе

- •Основные биологические особенности опухолей

- •Методы экспериментальной онкологии

- •Этиология опухолей

- •Молекулярно-генетические механизмы канцерогенеза

- •Взаимоотношения опухоли и организма

- •Маркеры опухоли

- •Антибластомная резистентность

- •Предраковые состояния

- •Принципы профилактики и лечения опухолей

- •18. Патофизиология голодания

- •Определение понятий

- •Полное голодание

- •Неполное голодание

- •Витаминная недостаточность

- •Нарушения минерального обмена и обмена микроэлементов

- •Лечение голоданием

- •19. Лечебные принципы в медицине, их научные основы

- •Краткая характеристика народной медицины

- •Краткая характеристика становления и формирования научной клинической медицины и лечения. Ревульсивный и аллопатический лечебные принципы

- •Гомеопатический лечебный принцип

- •Этиологический лечебный принцип

- •Патогенетический лечебный принцип

- •Симптоматический лечебный принцип

- •Неотложная (ургентная) терапия

- •Общая стратегия современной терапии

- •Оглавление

- •Общая патофизиология

13. Типовые нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции

В органах и тканях при действии разнообразных раздражителей могут возникать местные расстройства кровообращения.

Несмотря на ограниченное их распространение они представляют собой проявление реакций целостного организма и могут вызывать выраженные общие нарушения. Наиболее часто встречающиеся местные расстройства кровообращения: артериальная и венозная гиперемия, ишемия, тромбоз, эмболия.

Артериальная гиперемия (аг)

Артериальная гиперемия – это увеличение кровенаполнения органа или ткани вследствие избыточного притока крови по артериальным сосудам. Для АГ характерны следующие признаки:

- покраснение участка ткани или органа вследствие того, что поверхностно расположенные сосуды в коже и слизистых заполнены кровью с повышенным количеством оксигемоглобина, а также вследствие артериализации венозной крови;

- увеличение числа функционирующих сосудов засчет раскрытия «запасных» (закрытых) капилляров, превращения их сначала в плазматические, а затем в заполненные цельной кровью функционирующие капилляры;

- пульсация расширенных приводящих мелких артерий, артериол, вен и капилляров вследствие передачи пульсовой волны по расширенному кровеносному руслу;

- возрастание скорости кровотока в капиллярах вследствие увеличения артериовенозной разности давлений в микрососудах;

- повышение местной температуры вследствие усиления кровотока и локального повышения обмена веществ;

- повышение гидростатического давления в артериолах, капиллярах, венах, поскольку расширение сосудов ведет к увеличению объема притекающей и оттекающей крови;

- усиление лимфообращения, так как увеличение числа функционирующих капилляров увеличивает общий объем фильтрации жидкости в ткани; при этом значительно усиливается и лимфоотток;

- увеличение объема гиперемированного участка, повышение его тургора засчет переполнения его кровью и увеличенного лимфообразования;

- усиление функции органа.

Причинами артериальной гиперемии могут быть физические, механические, биологические, психогенные и др. факторы, вызывающие расширение сосудов, в том числе усиленное действие обычных физиологических раздражителей (солнечные лучи, тепло), усиленное образование продуктов нормального метаболизма при работе органов и тканей.

Различают физиологическую и патологическую АГ. Физиологическая возникает при усилении деятельности органа (рабочая), например, гиперемия скелетной мышцы во время сокращения, поджелудочной железы во время пищеварения, головного мозга при психической нагрузке, под влиянием эмоций («краска гнева», «краска стыда»), по условнорефлекторному механизму («эритрофобия» – боязнь покраснеть).

Патологическая АГ возникает под влиянием патогенных агентов (химические вещества, токсины, продукты нарушенного обмена, образующиеся при воспалении, ожоге, лихорадке, аллергии, механические факторы), например, инфекционная сыпь, покраснение лица при инфекциях (корь, скарлатина, сыпной тиф), половины лица при невралгии тройничного нерва и др. Для патологической АГ характерно несоответствие между состоянием кровообращения и функцией органа – кровообращение усилено как в период активного функционирования, так и в состоянии покоя.

Основным звеном в развитии АГ (физиологической и патологической) является увеличение массы протекающей крови вследствие расширения артерий, а затем и вен в гиперемированном участке – увеличена линейная и объемная скорость кровотока, при этом приток крови равен ее оттоку. При ускоренном кровотоке отдача кислорода тканям ограничивается, но это с избытком компенсируется значительным увеличением массы протекающей крови и увеличением числа функционирующих капилляров.

По механизму развития различают следующие виды АГ:

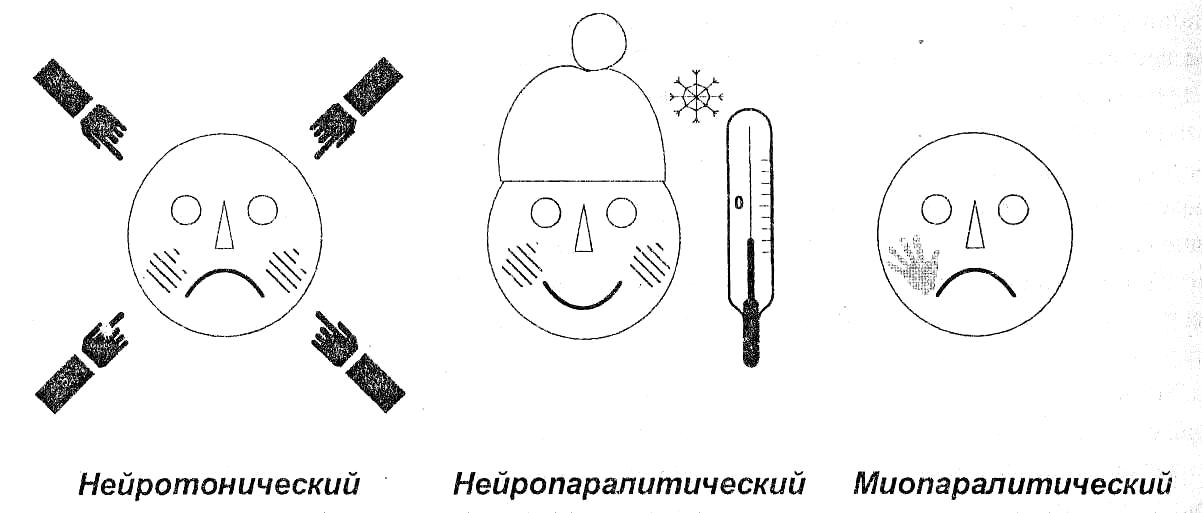

- нейрогенную (нейротоническую и нейропаралитическую);

- миогенную (миопаралитическую), обусловленную местными метаболическими факторами;

Нейротоническая гиперемия возникает при раздражении сосудорасширяющих нервов или центров, а также рефлекторно в связи с раздражением экстеро- и интерорецепторов. Такого типа гиперемия впервые была воспроизведена Клодом Бернаром в эксперименте на кроликах путем раздражения ветви лицевого нерва – chorda tympani, состоящей из сосудорасширяющих волокон. При этом наблюдалась гиперемия и усиление секреции подчелюстной слюнной железы. Артериальная гиперемия, обусловленная холинергическим механизмом (действие ацетилхолина) может возникать и в других органах (язык, наружные половые органы и т.д.), сосуды которых иннервируются парасимпатическими нервными волокнами. Примером рефлекторной гиперемии является покраснение лица при патологических процессах во внутренних органах (в сердце, легких, печени, яичниках и др.).

Нейропаралитическую гиперемию Клод Бернар наблюдал на ухе кролика при перерезке шейного узла симпатического ствола. Ее можно наблюдать в эксперименте на животных при перерезке симпатических адренергических волокон и нервов, обладающих сосудоссуживающим действием. Такой механизм лежит частично в основе ультрафиолетовой эритемы, и воспалительной гиперемии. На этом основано применение периартериальной и ганглионарной симпатэктомии при длительных сосудистых спазмах, сопровождающих эндартериит.

Миопаралитическая гиперемия возникает при непосредственном действии на мышечную стенку сосуда различных метаболитов, медиаторов, обладающих сосудорасширяющим эффектом, снижающих миогенный тонус сосудов (углекислота, уменьшение содержания кислорода, молочная и пировиноградная кислоты, продукты распада АТФ и др.), ацетилхолина, гистамина, брадикинина, простагландинов, а также особого фактора релаксации, выделяемого клетками интактного эндотелия. По последним данным, это оксид азота, образующийся из аминокислоты аргинина. Указанный фактор релаксации действует на гладкомышечные клетки сосудистой стенки и вызывает их гиперполяризацию. Результатом этого является уменьшение базального тонуса кровеносных сосудов и их расширение под действием давления крови. Такая гиперемия возникает независимо от иннервационных влияний и полная денервация не предотвращает ее развития. Основные механизмы развития АГ иллюстрируются рисунком 6 – три случая “красных щек” (от стыда, от холода, от пощечины).

Рис. 6. Механизмы артериальной гиперемии (по А.Ш. Зайчику и Л.П. Чурилову, 2002)

К гиперемии смешанного по механизму характера относятся:

вакатная гиперемия ( от лат. vacuus – пустой), возникающая при местном действии пониженного атмосферного давления, например, при применении медицинских банок; при этом появляются и признаки венозной гиперемии (сниженный отток);

коллатеральная гиперемия, развивающаяся при затруднении кровотока по магистральным сосудам; кровь поступает по обходным путям (коллатералям);

постишемическая (реперфузионная, посткомпрессионная) гиперемия, появляющаяся после предшествующей местной анемии при устранении ее причины. В этих случаях сдавленные, обескровленные сосуды быстро расширяются, переполняются кровью, что может привести к их разрыву, уменьшению притока крови к другим органам, в частности, к головному мозгу. Поэтому такие манипуляции как удаление опухоли, извлечение жидкости из полости тела, сдавливающих сосуды, необходимо осуществлять медленно.

Значение АГ для организма может быть различным. Она имеет положительное, приспособительное значение, поскольку сопровождается усилением обмена веществ и функции органа, восстановлением кровоснабжения ткани по коллатеральным сосудам. Однако, АГ может приводить и к нежелательным для организма последствиям. Так, резкое расширение сосудов и усиление кровотока, например, в ткани головного мозга (избыточное с точки зрения адекватного кровоснабжения) оксигенированная кровь в мозговых венах (симптом «избыточной перфузии мозга» с «красной венозной кровью») - тяжелое, иногда необратимое состояние, особенно опасное для пожилых людей (атеросклероз), может приводить к разрывам сосудов, кровоизлияниям и нередко заканчивается смертью. При реперфузии в ткани образуется большое количество перекисных соединений, с которыми не справляется антиоксидантные системы. Резкое усиление процессов перекисного окисления липидов приводит к повреждению клеточных мембран и развитию свободнорадикального некробиоза (см. раздел «Нарушение функционирования и повреждения клетки»). Если АГ развивается на большой поверхности кожи, обеспечивая терморегуляцию, изменяется не только объемный кровоток в коже, но и системная гемодинамика (минутный объем сердца, артериальное давление). Хроническая АГ может способствовать гипертрофии и гиперплазии органов и тканей. Так, повоторяющиеся или непрерывные формы АГ при гиперфункции сердца сопровождаются гипертрофией миокарда.