- •Академический рисунок

- •Введение На пути к академическому рисунку. Материалы, принадлежности, правильная посадка.

- •2. Материалы и принадлежности.

- •2.1 Карандаши.

- •2.2 Бумага

- •2.2 Ластики

- •2.3 Щетка или широкая мягкая кисть

- •2.4 Канцелярский нож

- •2.5 Кнопки или скотч

- •2.6 Мольберт или планшет

- •3. Правила посадки за мольбертом

- •4. Как держать карандаш

- •Практическая работа №1 начальные упражнения

- •Общие сведения

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •6. Библиографический список

- •Общие сведения

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •5. Библиографический список

- •Общие сведения

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •5. Библиографический список

- •Общие сведения

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •5. Библиографический список

- •Общие сведения

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •I этап – Эскизирование

- •II этап – Компоновка силуэта группы предметов на плоскости листа

- •III этап – Работа над пропорциональными отношениями предметов

- •IV этап – Конструктивное построение геометрических тел в пространстве листа. Перспективное построение конструкций объемных тел

- •V этап – Передача воздушной перспективы. Определение границ собственных и падающих теней, введение конструктивного тона

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •I этап.

- •II этап.

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •Оглавление

- •680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

- •680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

2. Оборудование, инструмент, материалы

2.1. Мольберт;

2.2. Лист бумаги формата А3;

2.3. Набор карандашей ТМ (НВ), М (В), 2М (2В);

2.4. Стирательная резинка;

2.5. Кнопки.

3. Порядок выполнения работы

Выполнить последовательно упражнения 1 – 6, представленные в общих положениях, под руководством преподавателя. При выполнении упражнений не следует один к одному копировать представленные в пособии рисунки – компоновка листа и сам рисунок должен быть индивидуальным.

4. Вопросы для самоконтроля

Объясните важность регулярной работы над представленными упражнениями для начинающих рисовальщиков.

Развитию каких профессиональных художественных качеств и навыков способствуют данные упражнения.

Перечислите упражнения для развития глазомера.

Назовите упражнения, наиболее сильно развивающие подвижность и динамическую моторику кисти.

Назовите прием, с помощью которого в линейном рисунке создается ощущение пространства, глубины.

Назовите базовые приемы штриховки и раскройте их сущность.

6. Библиографический список

1. Тихонов, Демьянов, Подрезков

2. Осмоловская

Практическая работа №2

РИСУНОК КУБА В ПЕРСПЕКТИВЕ

Цель работы: Изучить основы изображения простых геометрических тел в перспективе на примере куба, приобрести навыки рисунка куба в перспективе с натуры.

Общие сведения

Для того, чтобы научиться верно изображать предметы с натуры на плоскости, студентам необходимо иметь представление об их форме, объеме и конструкции. Эти сведения помогут в дальнейшем решить учебные задачи при работе над рисунком, позволят лучше понять и разобраться в строении предметных форм при их изображении. В противном случае студенты могут перейти к механическому и безумному копированию натурных предметов.

Главная задача при учении рисунку – научиться правильно видеть объемную форму предмета и уметь ее логически последовательно изображать на плоскости листа бумаги.

Объем предмета – это трехмерная величина, которая ограничена в пространстве различными по форме поверхностями (любые предметы имеют высоту, ширину, длину, даже в относительном их измерении).

Под формой предмета следует понимать геометрическую сущность поверхности предмета, характеризующую ее внешний вид или внешние очертания. Следовательно, любой предмет есть форма, а форма подразумевает объем.

Эти два понятия – форма и объем – неразрывно взаимосвязаны, составляют единое целое и раздельно в природе не существуют.

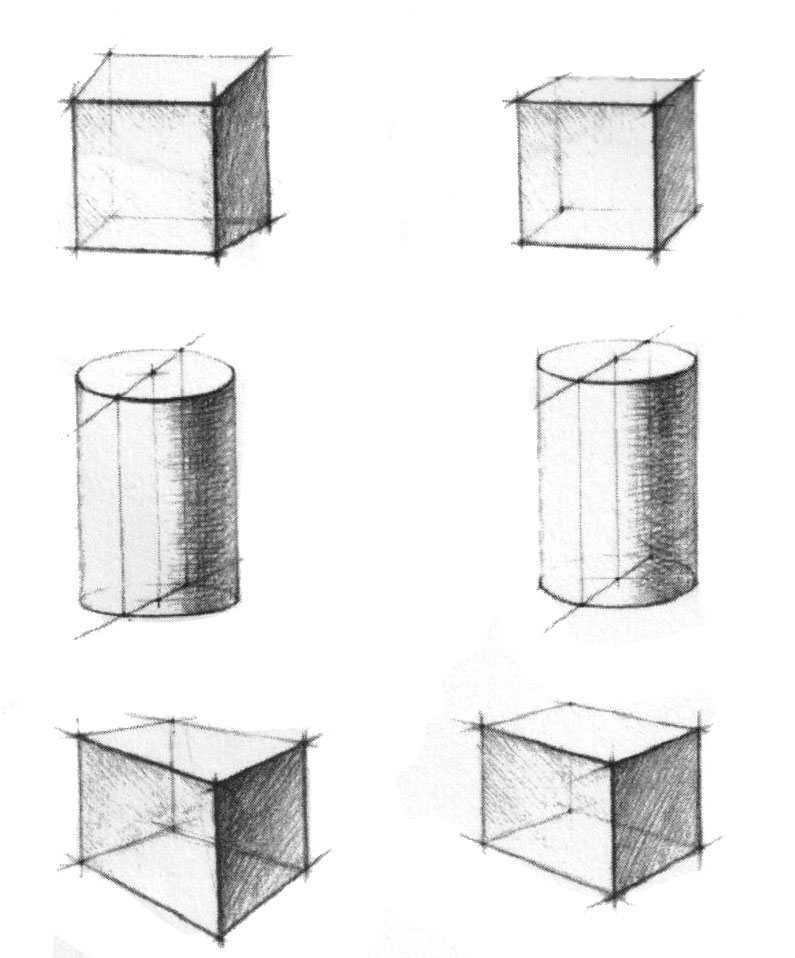

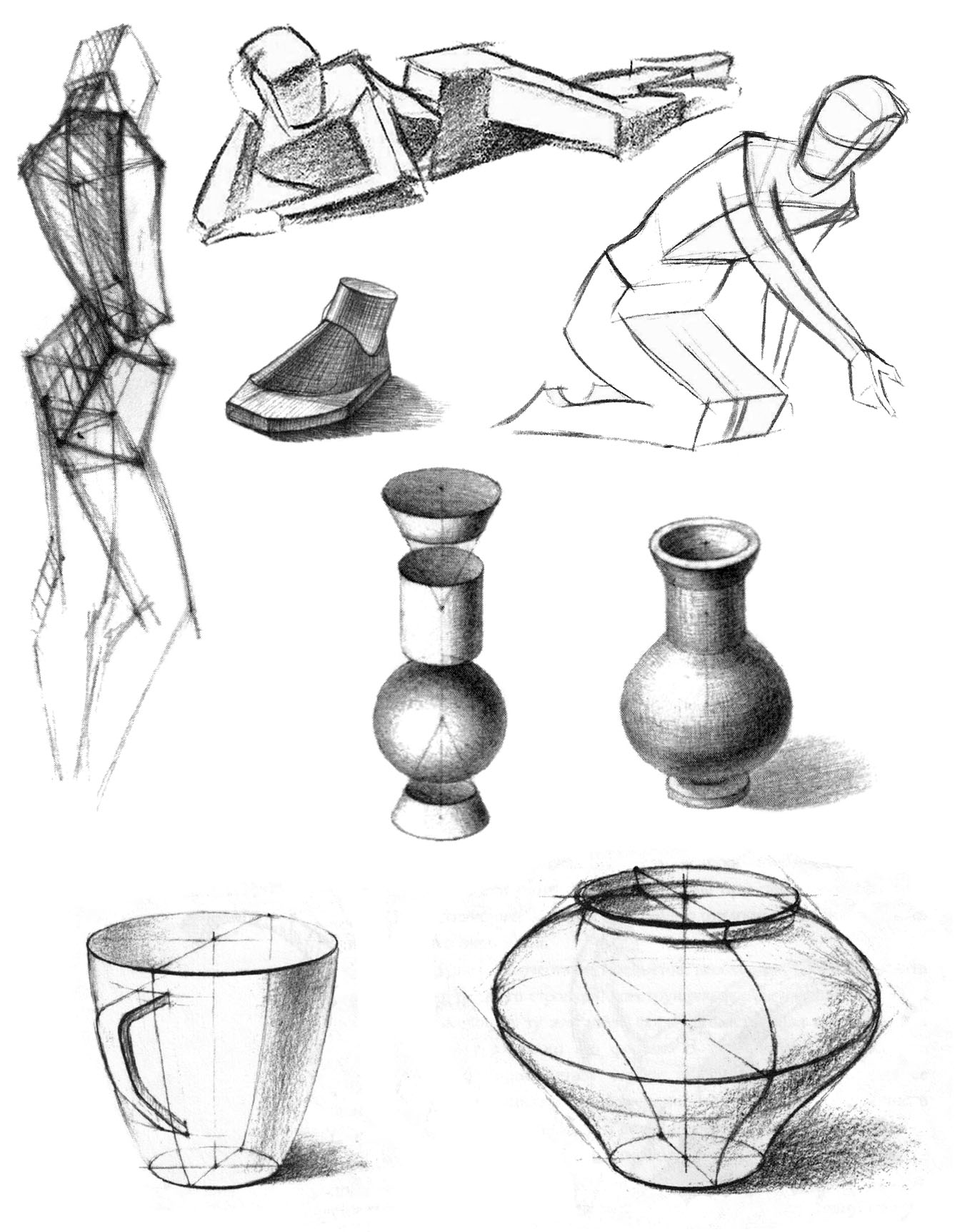

Формы окружающих нас сложных предметов часто можно заключить в близкие к ним по характеру простые геометрические тела (куб, призма, конус и т. д.) и форма человеческого тела здесь не исключение (рис. 1). Умея рисовать простейшие геометрические тела в разнообразных положениях, легко перейти к рисованию предметов более сложной формы (рис. 1).

Под словом конструкция (от латинского construct) подразумевается «строение», «структура»», «план», то есть взаимное расположение частей предмета и их соотношение. Это понятие в равной мере относится к предметам, созданным природой, и к предметам, сделанным рукой человека. Конструкция предмета в подавляющем большинстве определяет характер формы предмета. В учебном рисунке понятие конструкции формы приобретает особое значение с точки зрения ее пространственной организации, геометрической структуры, внешнего пластического строения, материала и ее функционального назначения. Понимание конструкции предмета насыщает его изобразительную форму содержанием и позволяет рисующим более осознанно выполнять рисунок.

Рис. 1 – Объемно-пространственное и конструктивное изображение форм различных предметов и человека

От структуры строения предмета во многом зависят приемы построения его формы на плоскости. Поэтому, анализируя форму предмета, как бы она ни была сложна, на первый взгляд, прежде всего, необходимо проникнуть в сущность его внутреннего строения, не отвлекаясь на мелкие детали, мешающие понять геометрическую основу его конструкции (рис. 1). Это позволит студентам получить более полную информацию о предмете и осознанно выполнить рисунок. Только после этого можно приступить к решению изобразительных задач и свободно, уверенно рисовать как с натуры, так и по воображению, что чрезвычайно важно для профессиональной творческой деятельности.

Основы перспективы

Перспектива (от латинского «perspicere») в переводе означает «смотреть сквозь, правильно видеть» – это научная вспомогательная дисциплина, изучающая закономерности изображения предметного мира в соответствии с его зрительным восприятием.

Различают несколько видов перспективы: линейную, воздушную, измерительную и т. д.

Линейная перспектива – точная наука, которая учит нас изображать на плоскости предметы видимого мира в соответствии с кажущимся изменением их величины, очертаний и четкости, обусловленных степенью отдаленности от точки наблюдения. Линейная перспектива включает в себя наблюдательную. Линейная перспектива изучает законы построения предметов на плоскости, наблюдательная дает свод правил для рисования с натуры. Поэтому их зачастую рассматривают вместе.

Основные законы наблюдательной перспективы:

1. Одинаковые по величине предметы имеют на перспективном рисунке разные величины в зависимости от того, насколько ближе или дальше от зрителя они находятся. Размер предмета, расположенного ближе к зрителю, будет больше, чем размер такого же предмета, расположенного дальше от зрителя.

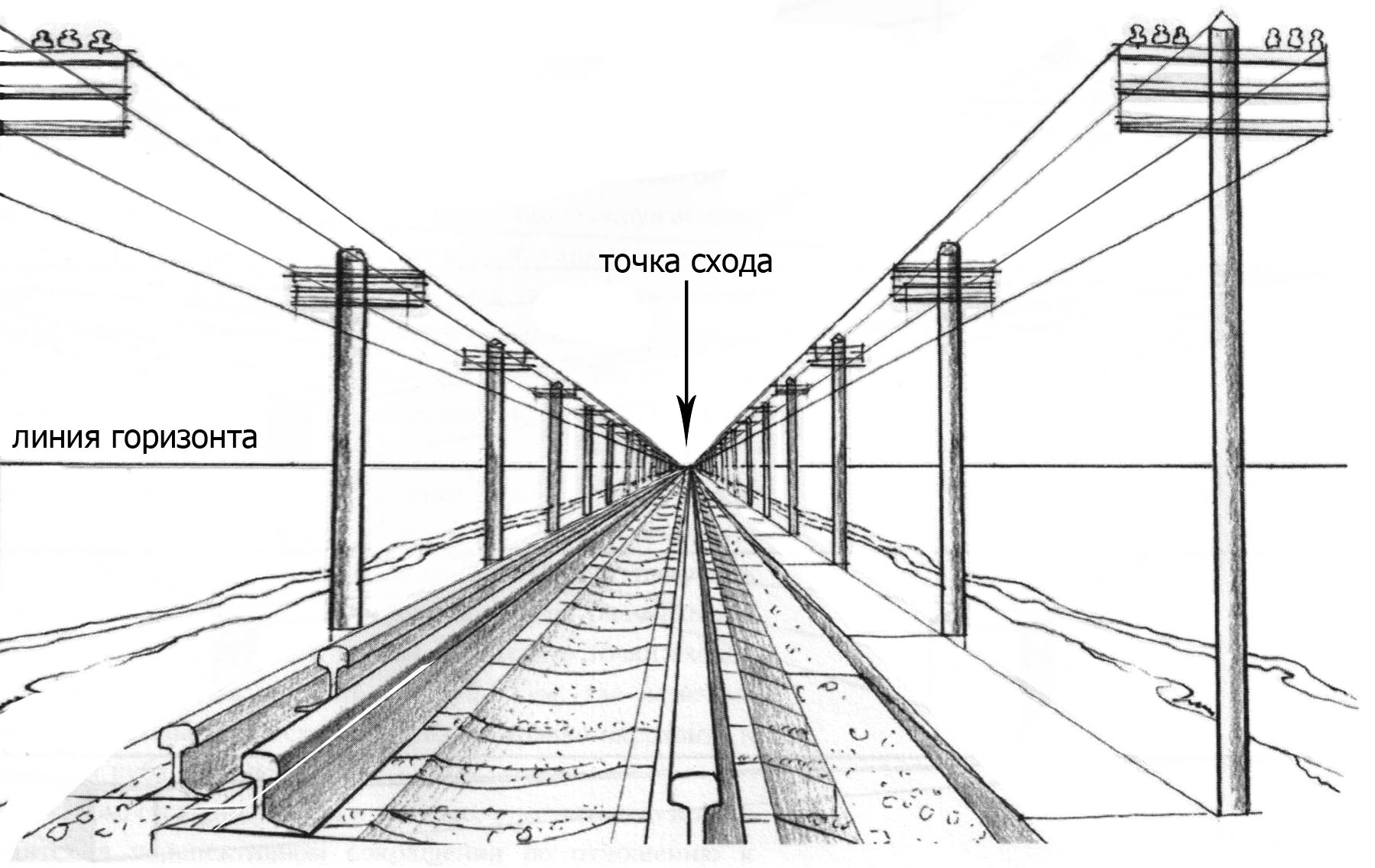

2. Параллельные линии, уходящие от зрителя, сближаются и сходятся в одной точке, называемой точкой схода. Горизонтальные параллельные линии имеют точку схода на линии горизонта.

3. Вертикальные линии на перспективном рисунке остаются вертикальными и параллельными друг другу, за исключением тех особых случаев, когда для них предусматривается дополнительная точка схода.

Указанные законы четко прослеживаются на наиболее характерном примере для понимания перспективы – рисунке уходящих вдаль железнодорожных путей (рис. 2)

Рис. 2 – Перспективное изображение железной дороги

Очень важно знать не только теорию перспективы, но и приемы ее построения, а также ясно представлять себе положение предметов в пространстве и их проекцию на плоскости (картинная плоскость).

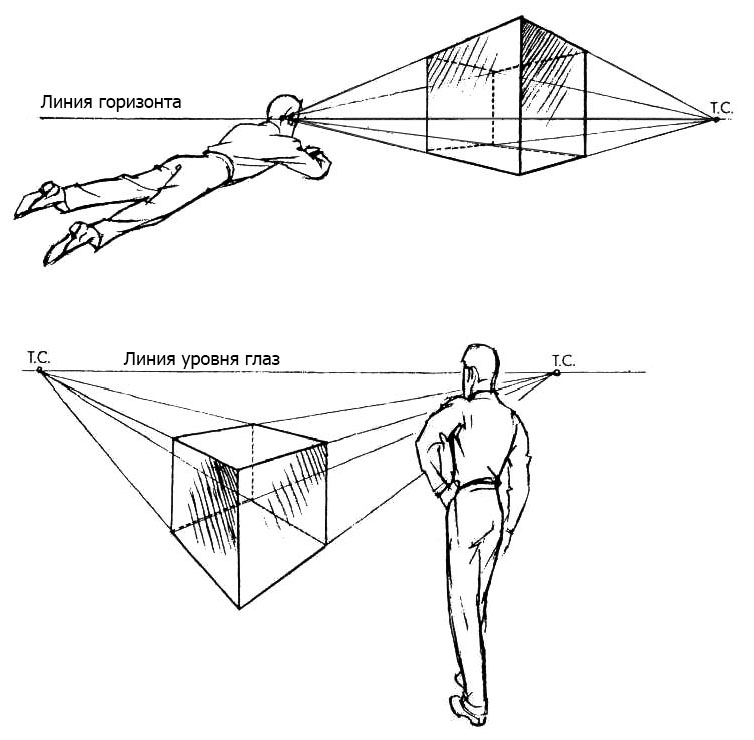

Наибольшие трудности у начинающих рисовальщиков, как правило, вызывает определение положения линии горизонта в пространстве и на плоскости листа и определение точек схода.

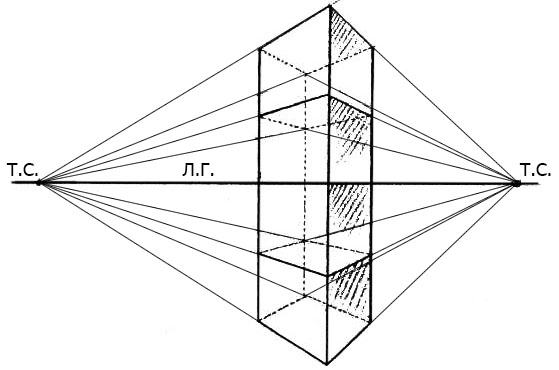

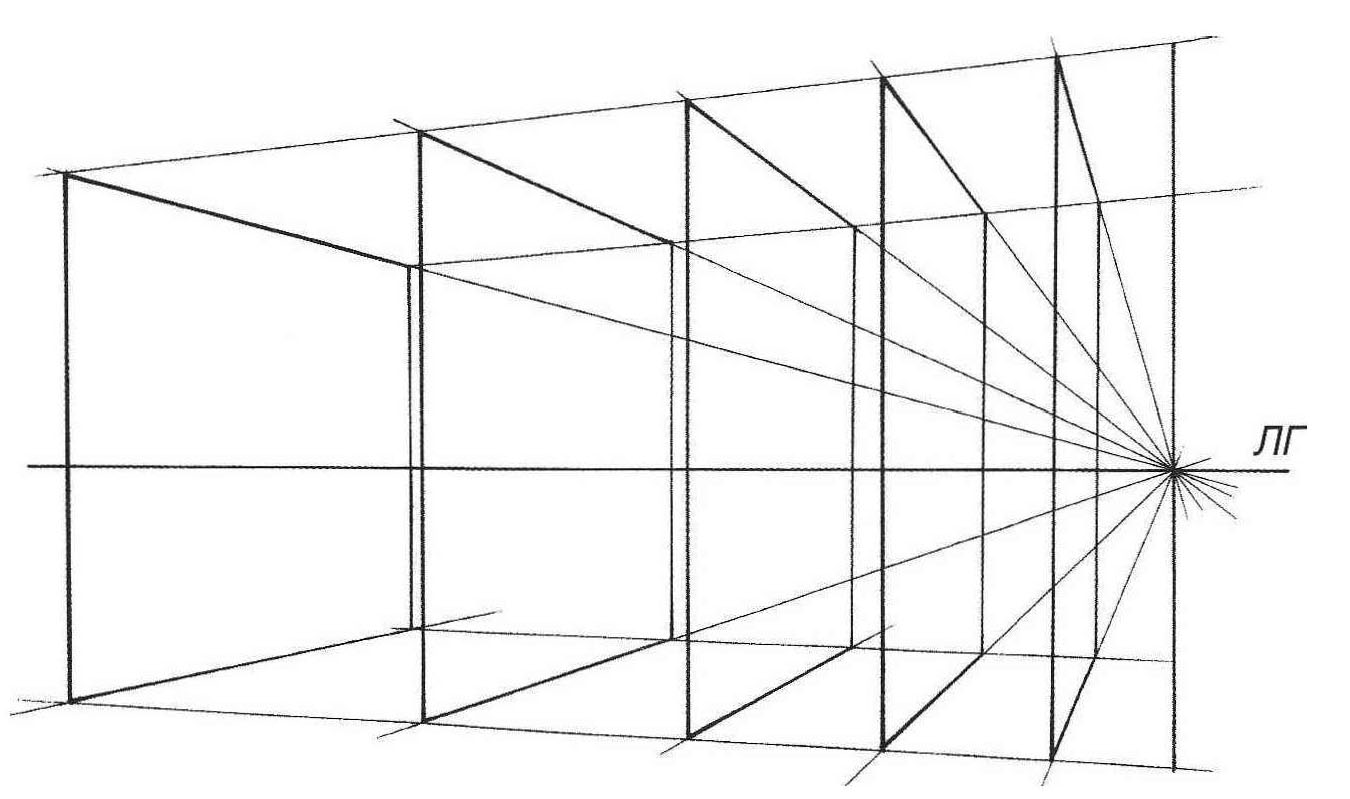

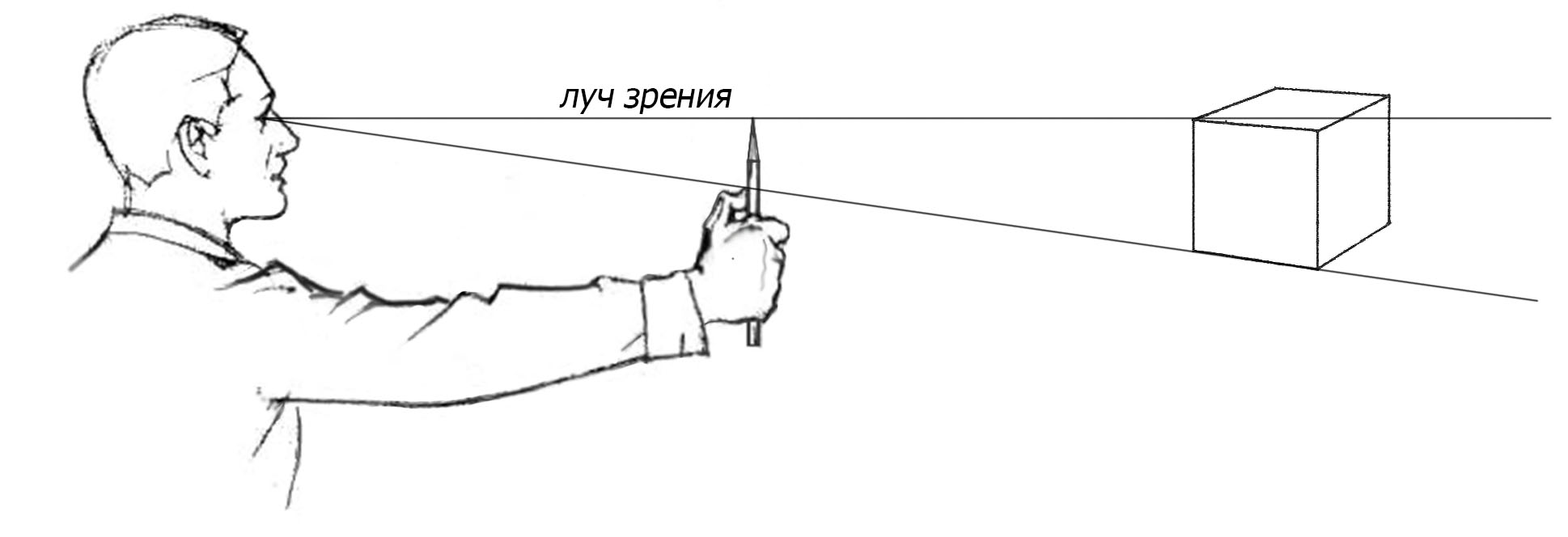

Линия горизонта в натуре всегда совпадает с линией уровня глаз наблюдателя. Словом, где глаза, там и горизонт (рис. 3). Точки схода горизонтальных линий, непараллельных картинной плоскости (плоскости лица наблюдателя), всегда расположены на линии горизонта (рис. 3). Положение их на линии горизонта зависит от ракурса (угла поворота) предметов относительно наблюдателя.

Рис. 3 – Положение линии горизонта и точек схода

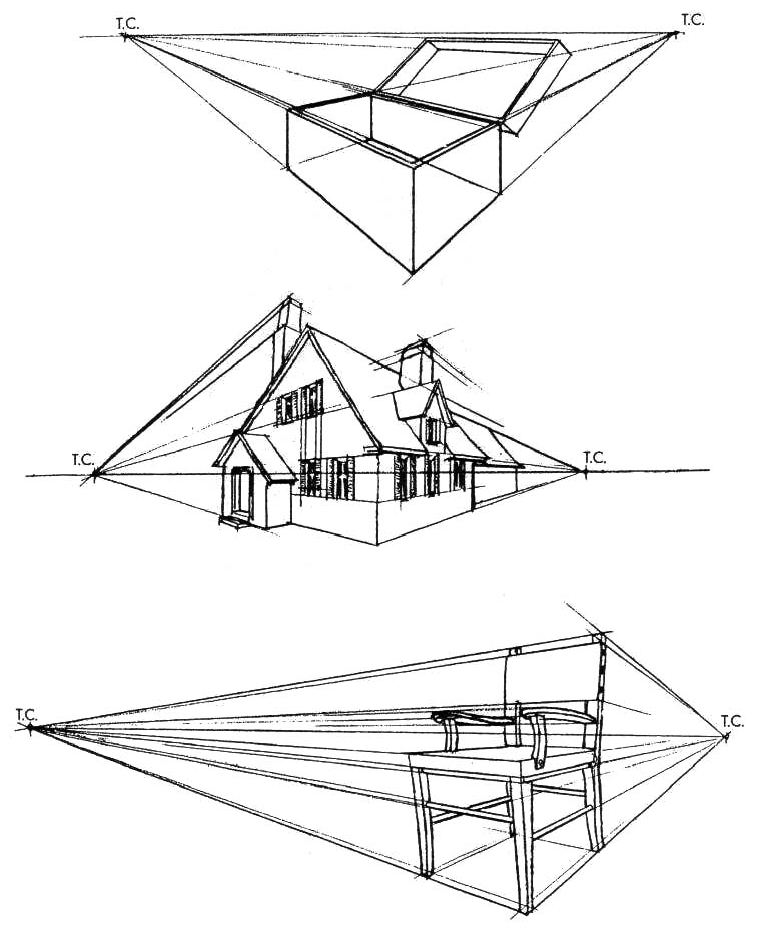

Теоретические знания о перспективе и умение применять их на практике необходимы студенту при работе непосредственно с натурой для ясного представления изображаемых ими предметов на плоскости, чтобы предметы воспринимались глазами зрителя правдиво и убедительно (рис. 4). Обладая этими сведениями, рисовальщик избавится от грубейших ошибок, которые неизбежно привели бы к бездумному, слепому копированию видимых предметов.

Рис. 4 – Примеры перспективного изображения некоторых предметов и объектов

Незнание законов перспективы в работе над рисунком с натуры и без нее, как правило, приводит к явным и порой невероятно нелогичным нарушениям в рисунке. На рис. 5, а геометрические тела изображены неправильно, в так называемой обратной перспективе, а также в чрезмерном перспективном искажении. На рис. 5, б показано правильное перспективное изображение этих же тел.

а б |

|

Рис. 5 – Изображение геометрических тел в перспективе: а – неправильное; б – правильное |

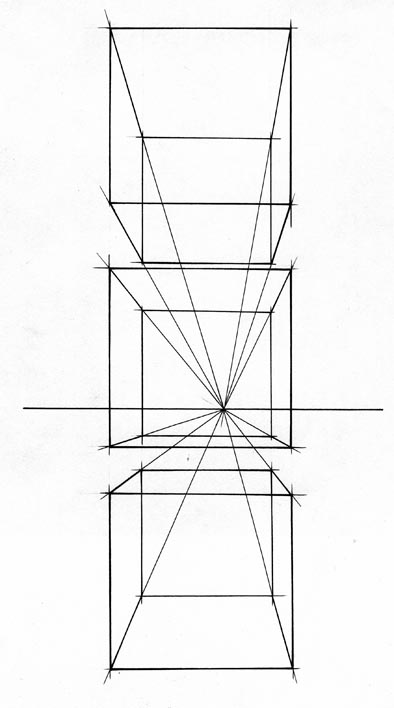

Существует фронтальная и угловая перспектива. Вид перспективы определяется пространственным положением объекта к наблюдателю.

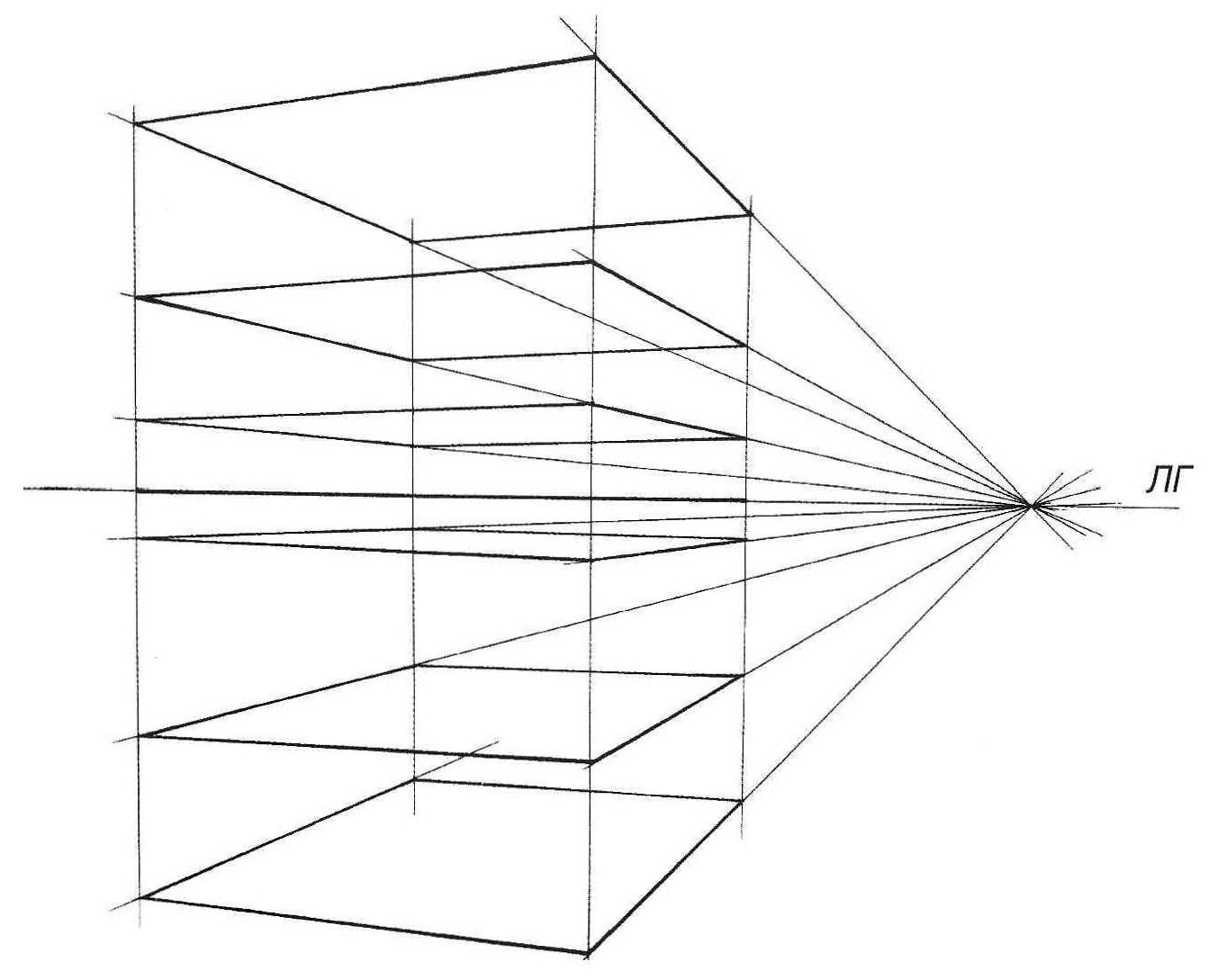

Если объект фронтальной плоскостью параллелен наблюдателю (плоскость предмета перпендикулярна лучу зрения) или большинство изображаемых на рисунке плоскостей параллельны картине (т.е. фронтальны), то в этом случае все удаляющиеся от наблюдателя горизонтальные линии объекта или геометрического тела будут сходиться в одной точке схода на линии горизонта (рис. 6, а). Такой вид перспективы называется фронтальная перспектива или перспектива с одной точкой схода.

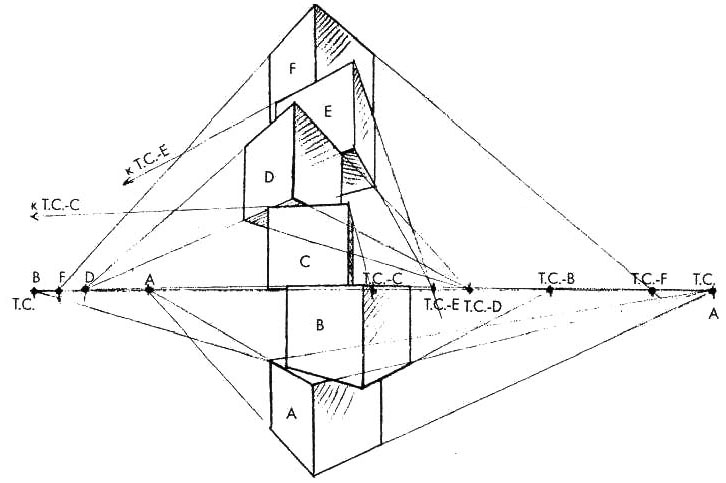

Если же на картине изображаемые вертикальные плоскости расположены по отношению к картине под случайным углом или геометрический объект (скажем, куб) стоит углом к зрителю, то в этом случае наблюдается угловая перспектива, которая характеризуется наличием двух точек схода на линии горизонта – левой и правой, в каждую из которых будут сходиться группа параллельных в пространстве ребер куба, удаляющихся от зрителя соответственно влево или вправо (рис. 6, б). Если на картине находится в угловой перспективе несколько объектов (кубов) непараллельных друг другу, то в этом случае, на линии горизонта будет много точек схода – по две (девая и правая) для каждого объекта (рис. 7)

Каждый вид перспективы имеет свои особенности и в построении, и в изобразительной передаче предметов. Фронтальная перспектива проще в исполнении, но в ней имеются заметные искажения, особенно в крайних частях картины, что сильно ограничивает ее изобразительные возможности. Угловая перспектива сложнее, однако, в ней меньше заметны искажения, поэтому именно этот вид перспективы чаще используется в академическом рисунке.

Следует сказать, что в наблюдательной перспективе перспективные изменения сторон и местоположение точек схода в рисунке определяется на глаз. Точность определения зависит от степени развития глазомера рисующего.

а |

б |

|

|

|

|

Рис. 6 – Виды перспективы: а – фронтальная; б – угловая. |

|

Рис. 7 – Угловая перспектива группы непараллельных друг другу кубов

Рисование геометрических тел

Изучение и рисование геометрических тел в учебном академическом рисунке является основой для освоения принципов и методов изображения более сложных форм.

Вначале рекомендуется использовать белые гипсовые правильные геометрические тела. Благодаря первоначальному рисованию правильных тел (куб, цилиндр, шар, призма и др.) студент быстрее познает закономерности зрительного восприятия натуры, скорее усвоит закономерности перспективного построения рисунка, разовьет глазомер в определении перспективных сокращений и пропорций не только при наблюдении натуры, но и в процессе восприятия рисунка.

Изображая правильные геометрические тела, студент усваивает закономерности распределения светотени на телах и вырабатывает практические навыки выражения объема этих форм на рисунке. Процесс рисования элементарных геометрических форм позволяет накопить необходимые знания для выполнения более сложных натурных постановок.

Упражнения по рисованию простых геометрических тел позволяют не отвлекаться на детали, имеющиеся в более сложных формах, таких, как архитектурные объекты и тело человека, а всецело сосредоточиться на главном – изобразительной грамоте.

Для того чтобы научиться грамотно и правильно изображать форму предмета, необходимо осознать скрытую от глаз внутреннюю структуру предмета – конструкцию. Без ясного понимания строения формы и характера предмета невозможно грамотно освоить рисунок.

Для основательного изучения геометрические формы лучше всего следует рассматривать в виде прозрачных каркасных моделей. Это позволяет лучше понять и усвоить основы пространственного построения конструкций и перспективного сокращения форм геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра, шара, конуса и пирамиды. Каркасные модели позволяют развить у студентов объемно-пространственное мышление, тем самым способствуя правильному изображению геометрической формы на плоскости бумаги.

В целях соблюдения последовательности в работе над рисунком, основанной на принципе «от простого к сложному», необходимо вначале изучить простые геометрические тела: куб, пирамиду, цилиндр.

Рисование куба

Куб является одним из самых простых геометрических тел. Чувство перспективы квадрата и куба должно быть развито особенно хорошо, так как они являются модулями площади и объема (пространства), с которыми соотносятся другие плоские и объемные геометрические формы.

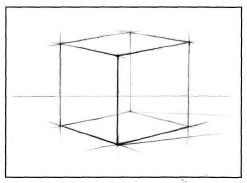

Чтобы лучше понять геометрическую форму куба, его пространственную конструктивную схему (структуру), рассмотрим каркас куба. Это дает возможность ясно представить объемно-пространственную характеристику его формы, позволяет видеть его конструктивные узлы – точки, невидимые на обычных телах. Изображение каркаса куба производится с учетом его пропорции, по законам перспективы.

Итак, каркас куба состоит из шести взаимно перпендикулярных квадрата и двенадцати ребер так, что два квадрата являются горизонтальными плоскостями – дно и крышка – и называются нижним и верхним основаниями соответственно, а четыре вертикальных квадрата примыкают к ним и соединяют их, образуя стены.

Перспектива куба строится на перспективе квадратов его образующих.

Рассмотрим основные правила построения квадрата в перспективе.

Чем дальше от линии горизонта (выше или ниже) находится квадрат, лежащий в горизонтальной плоскости, тем большее раскрытие он имеет, и наоборот, чем ближе к линии горизонта, тем меньше он раскрывается, превращаясь на линии горизонта в отрезок (рис. 8, а).

Чем дальше находится вертикально расположенный квадрат от точки схода его горизонтальных сторон, тем больше он раскрыт, и наоборот, чем ближе к точке схода, тем его раскрытие меньше (рис. 8, б).

Чем дальше точка зрения рисующего от квадрата, тем дальше находятся друг от друга точки схода его сторон и тем меньше их перспективные сокращения. И наоборот, чем ближе рисующий к квадрату, тем точки схода ближе друг к другу и перспективные сокращения его сторон больше.

В произвольном (негоризонтальном и невертикальном) положении квадрата точки схода его сторон могут быть выше и ниже линии горизонта.

|

а |

б |

Рис. 8 – Перспектива квадратов в зависимости от их положения относительно линии горизонта: а – раскрытие горизонтальных квадратов по высоте; б – раскрытие вертикальных квадратов, по ширине

Рассмотрим перспективу куба.

У куба, расположенного фронтально на уровне горизонта, видна только передняя грань. Ребра фронтальных граней параллельны, но изменяются по величине. Ребра передней грани кажутся больше ребер задней грани, поэтому горизонтальные ребра боковых граней кажутся непараллельными и сокращенными при удалении с одной точкой схода. Если куб, расположенный фронтально, поставить выше или ниже горизонта, то ребра, уходящие в глубину, соответственно опустятся или поднимутся, сходясь на линии горизонта в одной точке (рис. 6, а).

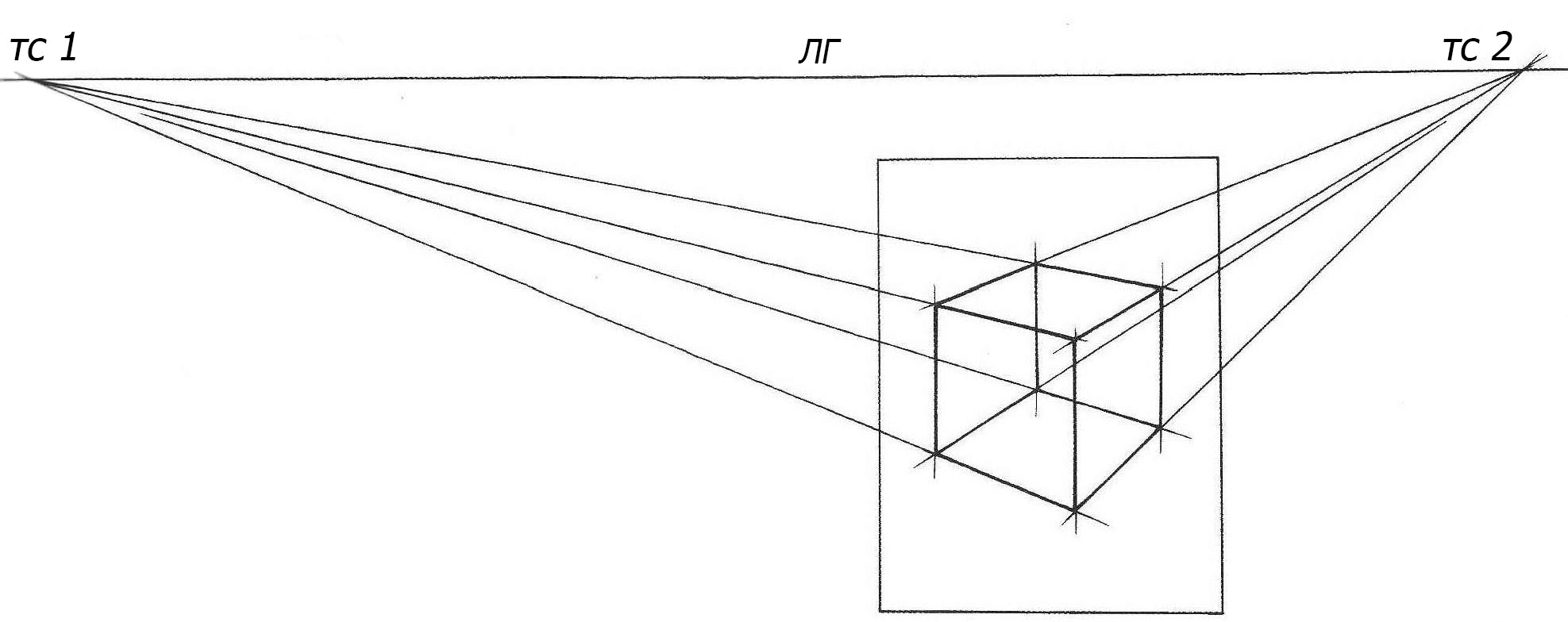

У куба, расположенного под углом к наблюдателю на уровне горизонта, видны две боковые грани. Горизонтальные ребра этого куба имеют две точки схода. Если поставить куб выше или ниже горизонта, то, кроме боковых граней будет видна нижняя или верхняя грань, а точки схода горизонтальные ребер не изменят своего положения (рис. 6, б). Как правило, точки схода находятся достаточно далеко друг от друга и не попадают в плоскость листа (рис. 9).

Рис. 9 – Положение точек схода относительно границ листа в общем случае

Для правильной передачи на рисунке пропорций и формы предмета важны не действительные размеры объекта и его частей, а видимые, перспективно-измененные их соотношения.

Перспективный рисунок куба может быть сравнительно легко построен и проверен различными способами: сравниванием и визированием.

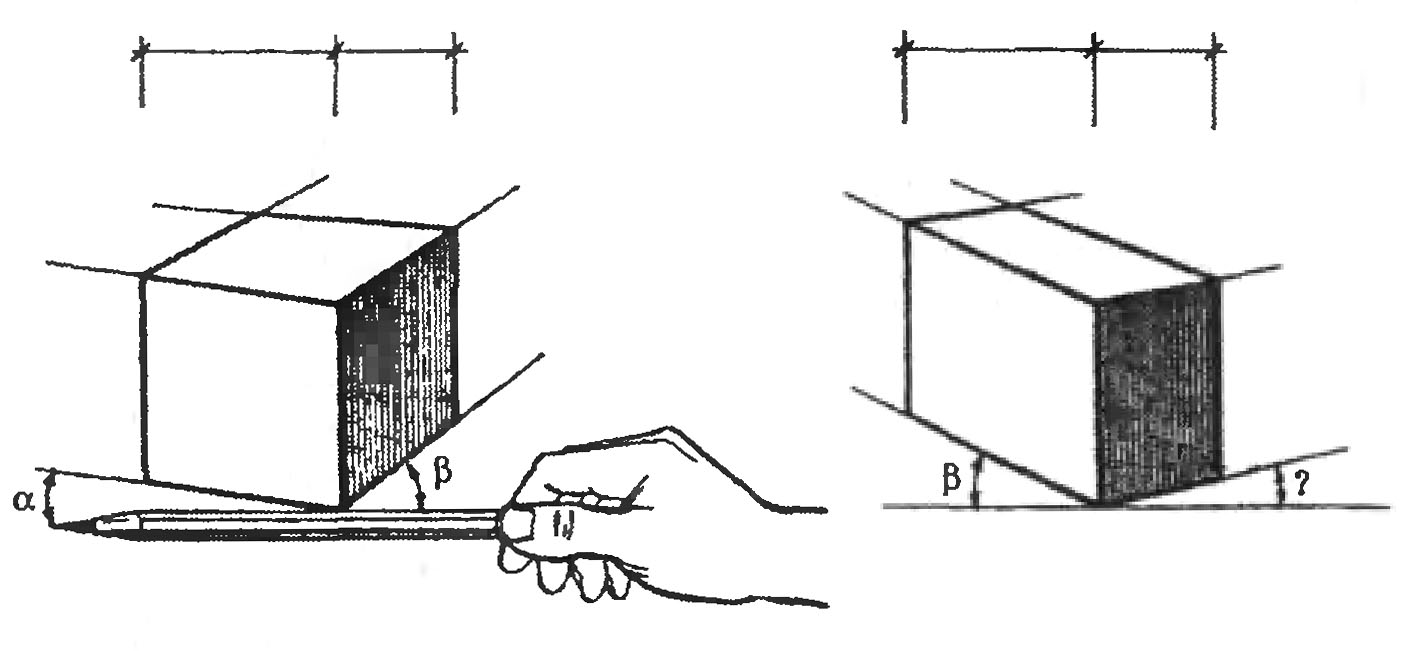

Прием визирования.

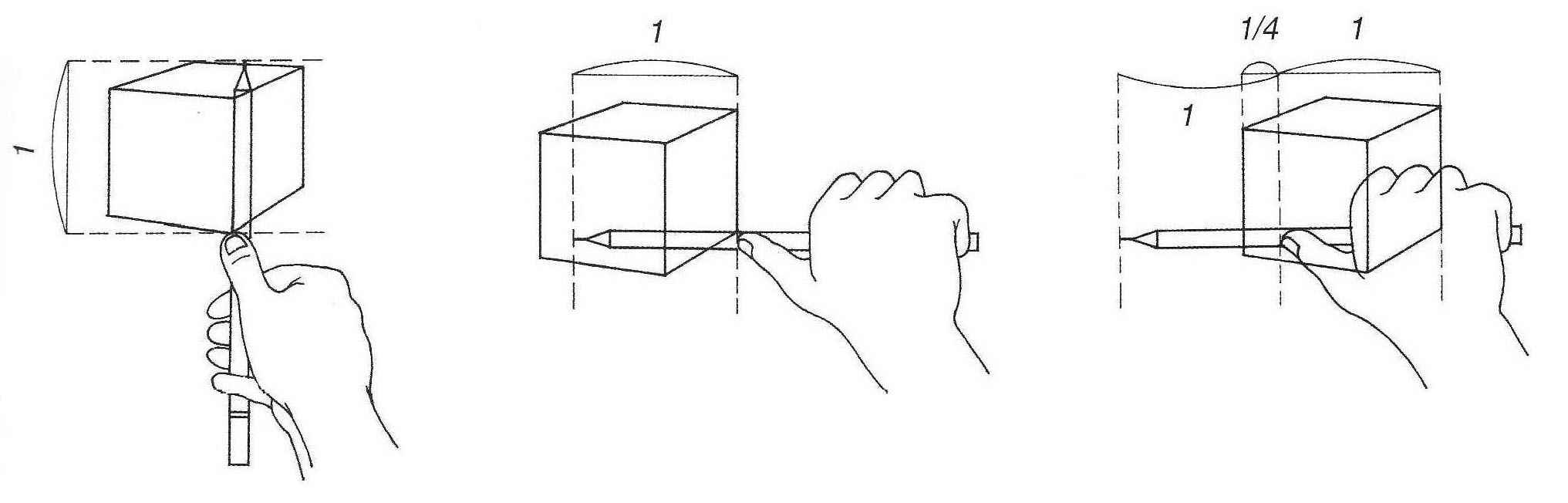

При определении пропорций натуры приемом визирования рисующий использует размер какого-либо предмета как единицу измерения любых других размеров натуры:

Руку с карандашом вытягивают в направлении изображаемого предмета, например, куба, при этом карандаш занимает перпендикулярное положение к направлению луча зрения (рис. 10, а). Расстояние между глазом и карандашом не должно изменяться, для этого руку необходимо полностью выпрямить. В противном случае невозможно будет добиться точности сравнения размеров.

а |

|

Рис. 10 – Прием визирования |

Зрительно совместив конец карандаша, с крайней верхней точкой изображаемого предмета, вертикальный размер которого выбран за основу измерения, нужно передвинуть большой палец на карандаше до зрительного совмещения края пальца с нижним краем этого предмета. Карандаш в данном случае выполняет функцию измерительного инструмента (рис. 11, а).

Не меняя положения пальцев и держа карандаш в вытянутой руке, поворачивают его горизонтально. В этом положении зрительно совмещают край большого пальца с правым краем предмета и зрительно отмечают, против какой точки находится конец карандаша (рис. 1, б). Другими словами, на длине предмета мы откладываем размер его высоты. Затем передвигают этот условный размер еще влево так, чтобы край большого пальца зрительно совпадал на предмете с той точкой, которая только что отмечалась концом карандаша (рис. 11, в). Таким образом, мы определяем, во сколько раз один из габаритов предмета больше другого.

Далее так же определяются соотношения ширины каждой грани с высотой ближнего вертикального ребра куба.

Для правильного определения углов наклона видимых ребер основания куба применяют следующий прием визирования: держа карандаш горизонтально (параллельно полу) и перпендикулярно взгляду на вытянутой руке, нужно совместить линию самого карандаша с вершиной переднего нижнего угла основании предмета и определить на глаз угол наклона предмета в перспективе. Зрительно зафиксировав этот угол, нужно провести на своем рисунке соответствующую вспомогательную горизонтальную линию (рис. 12). Сравнивая величину наклона (угла) правой и левой сторон модели, уточните рисунок. При необходимости дополнительного уточнения следует повторить проверку.

а |

б |

в |

|

||

Рис. 11 – Последовательность визирования: а – высота куба принимается за единицу измерения, б, в – визуальное совмещение высоты куба с его шириной, установление соотношения величин |

||

Рис. 12 – Определение визированием перспективного наклона горизонтальных ребер куба: а – проверка углов относительно горизонтали; б – неверно построенные в перспективе наклоны ребер куба искажают его форму

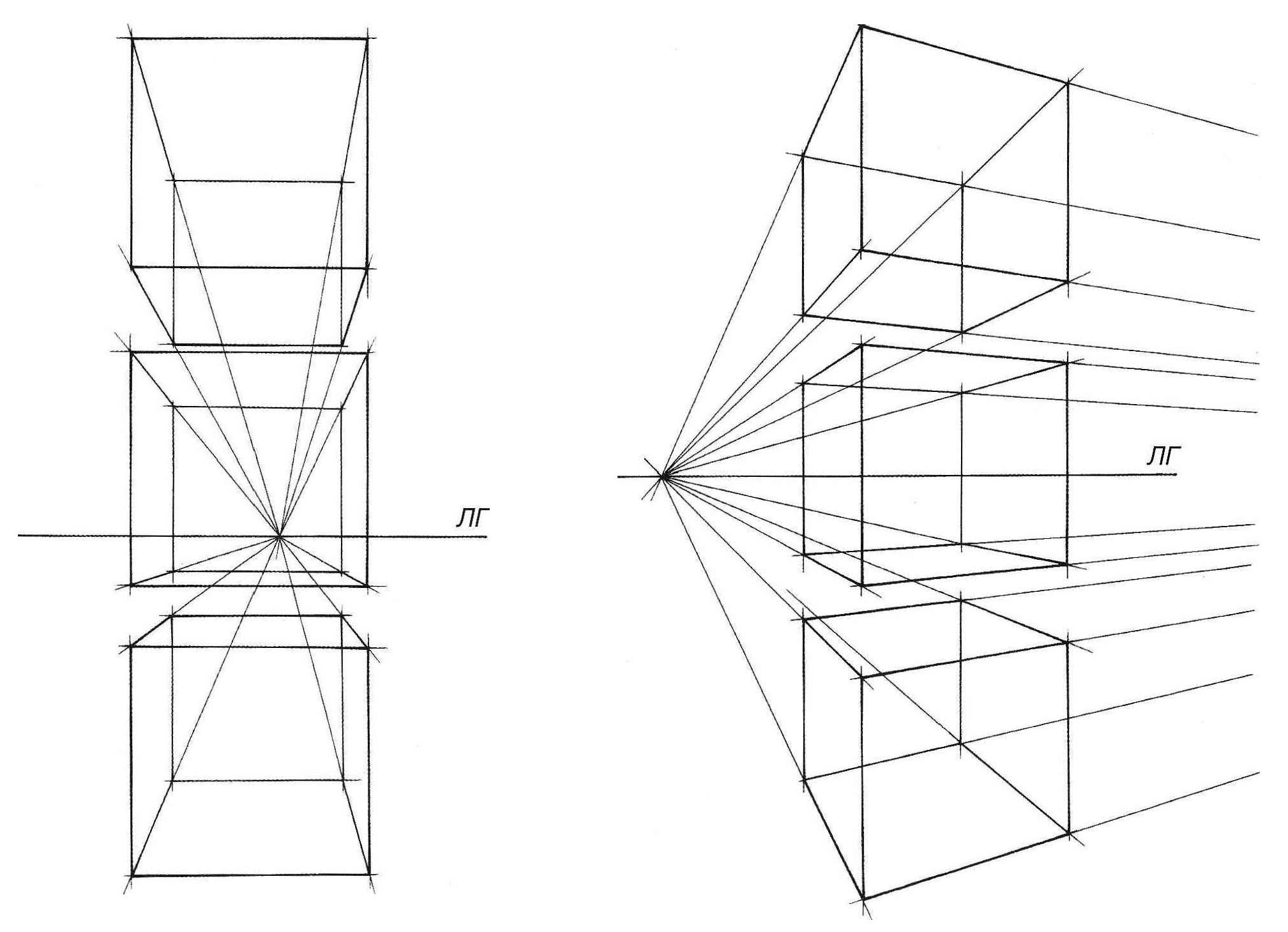

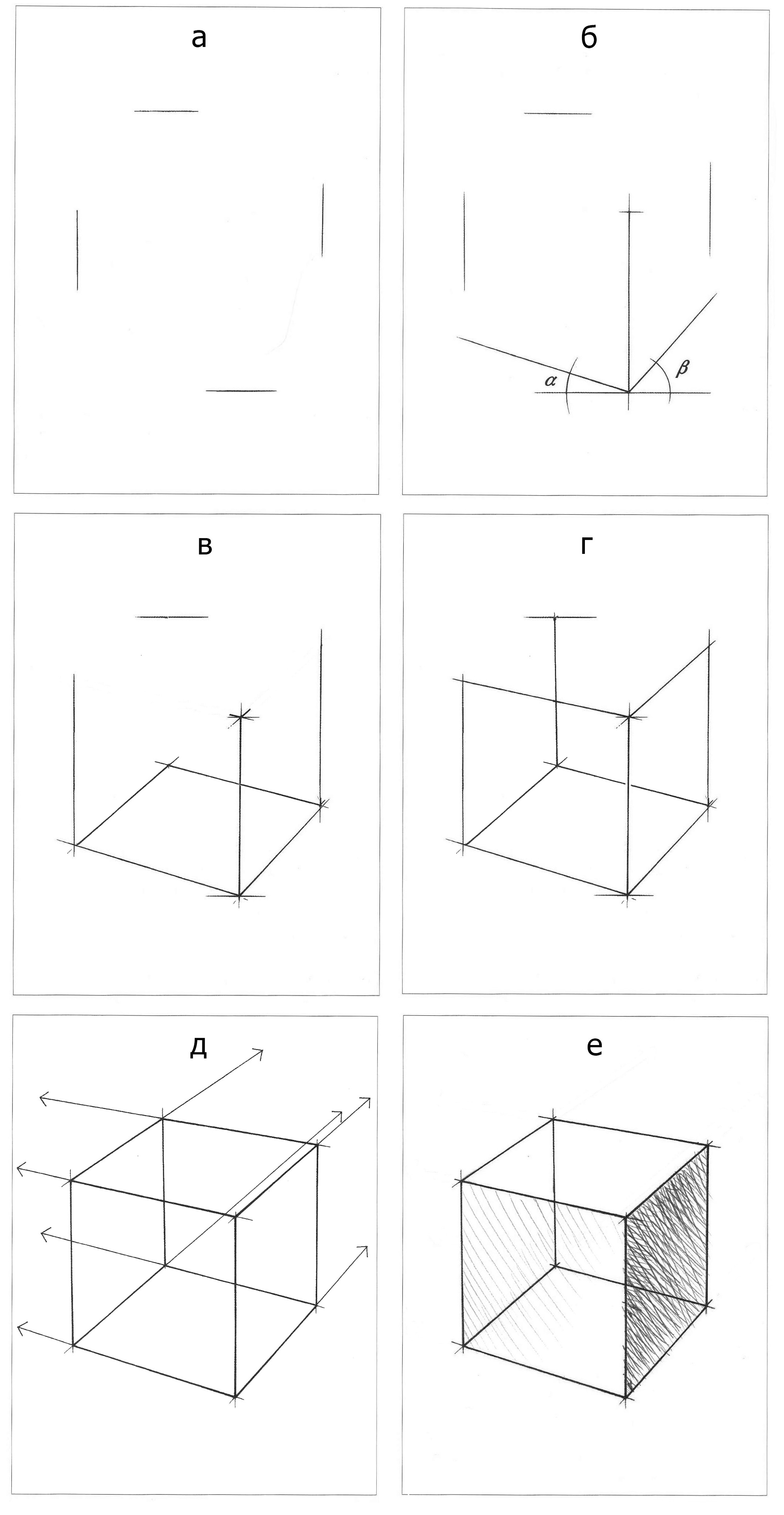

Последовательность построения куба в угловой перспективе.

Начните рисунок куба, с нанесения на бумагу общих габаритов легкими горизонтальными и вертикальными штрихами (Рис. 13, а). Можно на этом этапе очертания куба нарисовать обобщающим пятном-многоугольником. Затем определяем положение переднего вертикального ребра (методом визирования определяем соотношение частей, на которые делит это ребро общую габаритную ширину куба). На этом ребре отмечаем высоту куба и намечаем наклоны горизонтальных ребер основания куба, начиная с нижней точки ближнего ребра (рис. 13, б). Для верной передачи перспективы горизонтальных линий (в нашем примере – ребер куба) также пользуются приемом визирования. Необходимо помнить, что у более широко раскрытой грани горизонтально расположенного куба угол наклона удаляющихся в глубину ребер (α) меньше, чем у грани, сильнее сокращенной в перспективе, а значит, – менее раскрытой (β). Далее, намечаем наклоны всех невидимых уходящих в глубину ребер основания. Основание куба построено (рис. 13, в).

Из вершин основания поднимаем вертикали и обозначаем высоту вертикальных ребер на втором и третьем планах (рис. 13, г). Для завершения построения верхнего основания куба соединяют полученные точки четырьмя линиями. Изображая верхнюю грань куба, важно показать, что она в перспективе сокращается больше, чем нижняя, так как находится ближе к горизонту.

Для уяснения конструкции предмета и контроля правильности перспективных сокращений необходимо линии уходящих в глубину ребер продолжить в пределах листа и проследить степень их сближения в перспективе (рис. 13, д).

Работая над конструктивным построением куба, нужно внимательно следить за его перспективным сокращением и многократно сверять результат на бумаге с натурой методом визирования. Линии близлежащих ребер следует проводить более контрастно, чем тех, что находятся в перспективном удалении.

На заключительном этапе можно ввести конструктивный тон, показав теневую грань куба (рис. 13, е).

Закончив рисунок, полезно сделать ряд набросков куба в других, рассмотренных ранее положениях с целью закрепления навыков, развития глазомера и пространственного представления.

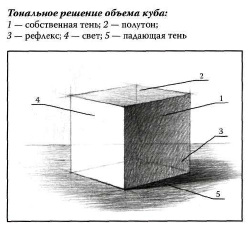

При тоновой моделировке формы куба считывают характер освещения и источник света, а также линейно-конструктивные особенности соотношения плоскостей формы куба.

Нанесение тона на плоскость куба начинают с теневой грани, от линии собственной тени, легкой штриховкой. Главное – планомерно и постепенно усиливать тень, заполняя ею всю плоскость формы с градацией рефлексов, при этом отмечая выделение краевого контраста выходящей, ближней к нам формы. После этого переходят к выявлению полутона, учитывая границы освещенных и неосвещенных граней куба. Они должны читаться четко, особенно к верхнему углу теневой поверхности, который находится ближе к источнику света.

Рис. 13 – Построение куба в угловой перспективе

Теневую грань в нижнем углу куба обычно высветляют, обозначая при этом падающий и отраженный от предметной плоскости свет (рефлекс). Падающую тень намечают после построения ее проекции от крайних вертикальных ребер куба и верхней грани на предметной плоскости. Она также ясная и чистая у нижнего основания куба, поскольку больше удалена от источника света. Спроецированная падающая тень обычно «воздушнее» собственной тени куба.

1 – собственная тень; 2 – полутон; 3 – рефлекс; 4 – свет; 5 – падающая тень

Рис. 14 – Конструктивный рисунок и тональное решение куба

Работа над длительным рисунком требует соблюдения методической последовательности как в анализе строения формы, так и в процессе построения изображения. Это дает возможность закреплять отдельные этапы учебного рисунка, без чего невозможно понять основной смысл учебного материала.