- •Академический рисунок

- •Введение На пути к академическому рисунку. Материалы, принадлежности, правильная посадка.

- •2. Материалы и принадлежности.

- •2.1 Карандаши.

- •2.2 Бумага

- •2.2 Ластики

- •2.3 Щетка или широкая мягкая кисть

- •2.4 Канцелярский нож

- •2.5 Кнопки или скотч

- •2.6 Мольберт или планшет

- •3. Правила посадки за мольбертом

- •4. Как держать карандаш

- •Практическая работа №1 начальные упражнения

- •Общие сведения

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •6. Библиографический список

- •Общие сведения

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •5. Библиографический список

- •Общие сведения

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •5. Библиографический список

- •Общие сведения

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •5. Библиографический список

- •Общие сведения

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •I этап – Эскизирование

- •II этап – Компоновка силуэта группы предметов на плоскости листа

- •III этап – Работа над пропорциональными отношениями предметов

- •IV этап – Конструктивное построение геометрических тел в пространстве листа. Перспективное построение конструкций объемных тел

- •V этап – Передача воздушной перспективы. Определение границ собственных и падающих теней, введение конструктивного тона

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •I этап.

- •II этап.

- •2. Оборудование, инструмент, материалы

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Вопросы для самоконтроля

- •Оглавление

- •680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

- •680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

Практическая работа №1 начальные упражнения

Цель работы: изучить подготовительные упражнения для развития глазомера, динамики и подвижности руки, приобретения навыков свободных и плавных движений руки при нанесении на бумагу линий любых направлений.

Общие сведения

Рисование начинают с простейших упражнений, которые помогут получить навыки начертания различных линий и овладеть техникой рисунка. Начальные упражнения развивают динамику и укрепляют мелкие мышцы кисти руки для длительной работы над рисунком. Их цель – развитие глазомера, приобретение свободных и плавных движений руки при нанесении на бумагу линий любых направлений. Рисующему необходимо добиться, чтобы линии как основное средство для изображения натуры были разнообразными по толщине и плотности тона, передавая пространственную структуру предмета.

Упражнения выполняются карандашом на бумаге формата А4 и более.

Упражнение 1. Проведение прямых линий.

а) Проведение прямых линий.

Первый этап этого упражнения состоит в том, чтобы научиться проводить прямые линии различного направления. Постепенно увеличивая длину линии, усиливайте нажим на карандаш. Линия должна быть ровной, беспрерывной и иметь одинаковый нажим. Необходимо выработать навыки проведения линий одним движением. Это позволит рисовать быстрее, точнее и выразительнее.

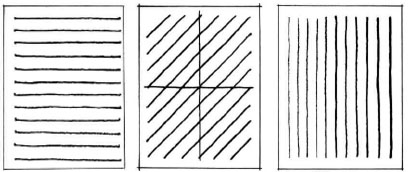

В дальнейшем упражнение усложняется проведением параллельных друг другу горизонтальных, вертикальных и наклонных линий, проведенных с одинаковым шагом (рис. 1).

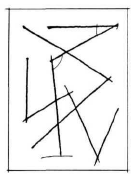

б) Проведение прямых линий через заданные точки.

Расставьте на листе бумаги в произвольных местах 20–30 точек. Теперь нужно их попарно соединить. Проводите линию через точки, глядя не на кончик карандаша, а на конечную точку. Если линия получилась недостаточно прямой или не пришла в заданную точку, сначала проведите новую, верную линию, и потом сотрите с рисунка старую. Расстояние между точками сначала лучше выбрать небольшим (7–10 см.) – легче тренироваться на коротких линиях. Затем расстояние между точками следует увеличить до 20–25см (рис. 2).

Рис. 1 – Проведение прямых линий

Рис. 2 – Проведение прямых линий через заданные точки:

а – расстановка точек на листе; б – проведение первичной линии; в – уточнение и проведение окончательной линии.

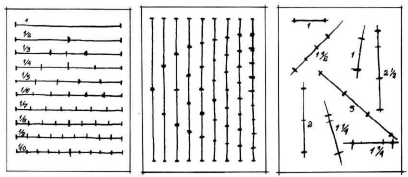

в) Деление отрезков на равные части. Данное упражнение хорошо развивает глазомер и прививает понимание масштаба, пропорциональных отношений и модульности пространства в рисунке. После выполнения упражнения «на глаз» рекомендуется проверить себя измерительным инструментом, например, линейкой или циркулем.

На горизонтальных, вертикальных и наклонных линиях необходимо выполнить деление на равные части: на две, четыре, восемь частей, затем на три, шесть, пять, семь (рис. 3, а, б).

Следующим усложнением данного упражнения является откладывание отрезка заданной длины (модуля) вдоль ранее нарисованных линий любых направлений. Для выполнения этого упражнения предварительно на листе произвольно рисуем несколько прямых линий. Рядом, на свободном поле листа рисуем отрезок, который принимаем за модуль пространства, и откладываем его вдоль нарисованных линий на глаз, измеряя тем самым соразмерность линии и отрезка (рис. 3, в)

Рис. 3 – Деление линий на части: а, б – деление горизонтальных и вертикальных линий на равные части; в – нанесение на линии разных направлений отрезков, находящихся в определенной соразмерности.

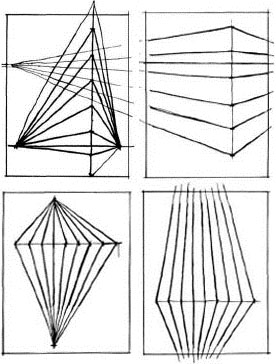

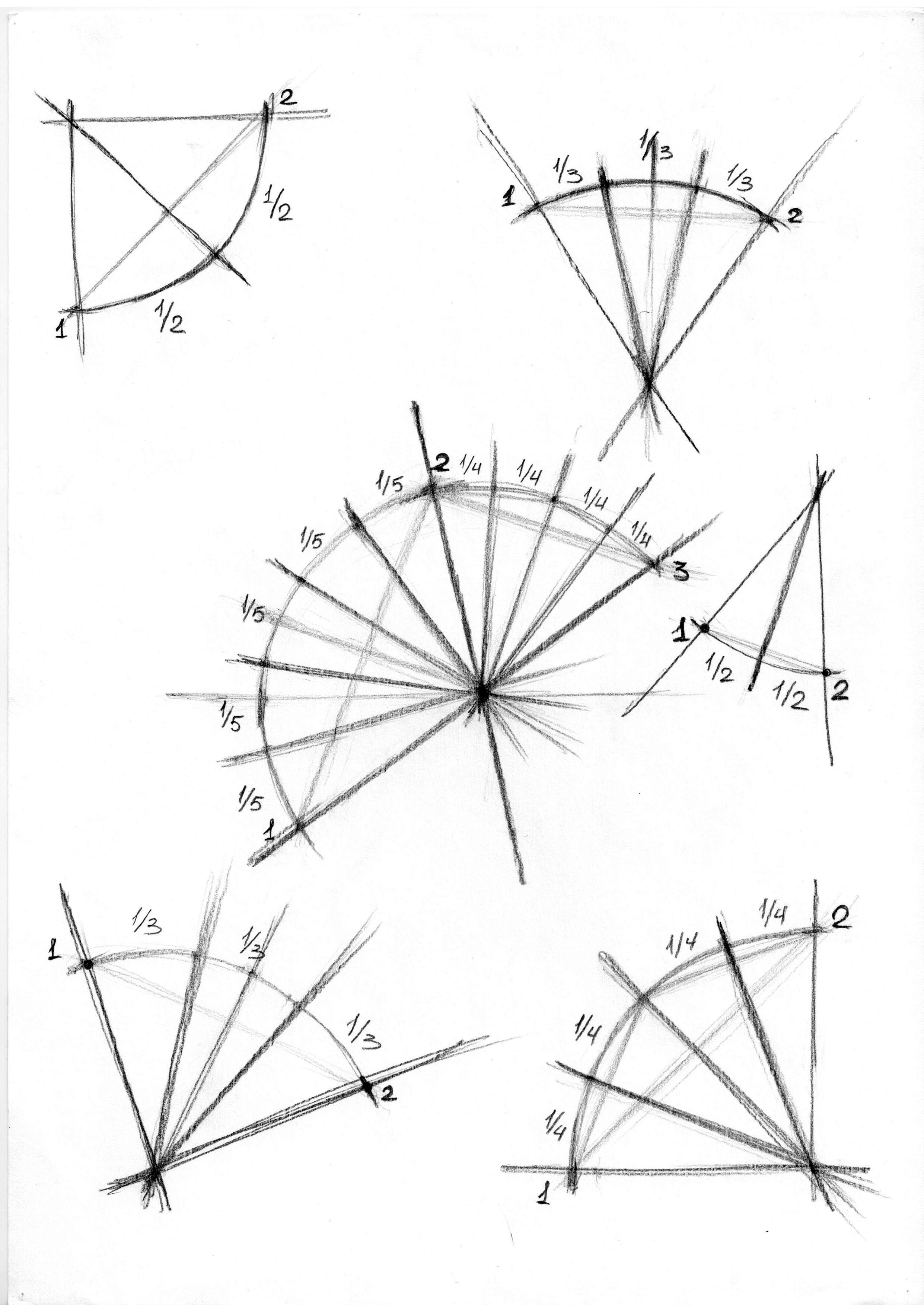

Упражнение 2. Построение сходящихся в точку линий

Суть упражнения сводится к проведению прямых линий, сходящихся в одну точку, находящуюся на листе бумаги (рис. 4, а) и за ее краями (рис. 4, б).

Данное упражнение необходимо для понимания основы перспективного изображения натуры и выработки навыка правильно чувствовать и находить на листе точку схода параллельных линий в пространстве, даже когда точка схода находится за пределами листа.

Этапы выполнения упражнения: на листе формата А4 или А3 провести горизонталь, которая будет выполнять роль линии горизонта все остальные линии будут сходиться в точки схода, лежащие на этой горизонтали. Перпендикулярно горизонтали провести отрезок (вертикальный). Разделить данный отрезок на равные части (число частей произвольно). На линии горизонта отметить точки схода левее и правее вертикального отрезка (на краях листа или вне листа за его границами – по воображению) От полученных засечек провести линии в точки схода влево и вправо. В случае, когда точки схода находится в пространстве за пределами листа, точки схода нужно «зафиксировать» в пространстве относительно какого-либо ориентира (предметы, находящиеся в комнате, точки на стене и пр.) и в дальнейшем проводить сходящиеся линии в эти точки схода, ощущая их расположение. Данная задача может показаться нелегкой, но с наработкой навыков, появится и пространственное ощущение точек схода, что в дальнейшем облегчит задачу правильного перспективного изображения сложных композиций.

-

а

б

Рис. 4 – Построение сходящихся в точку линий

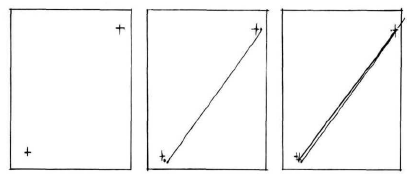

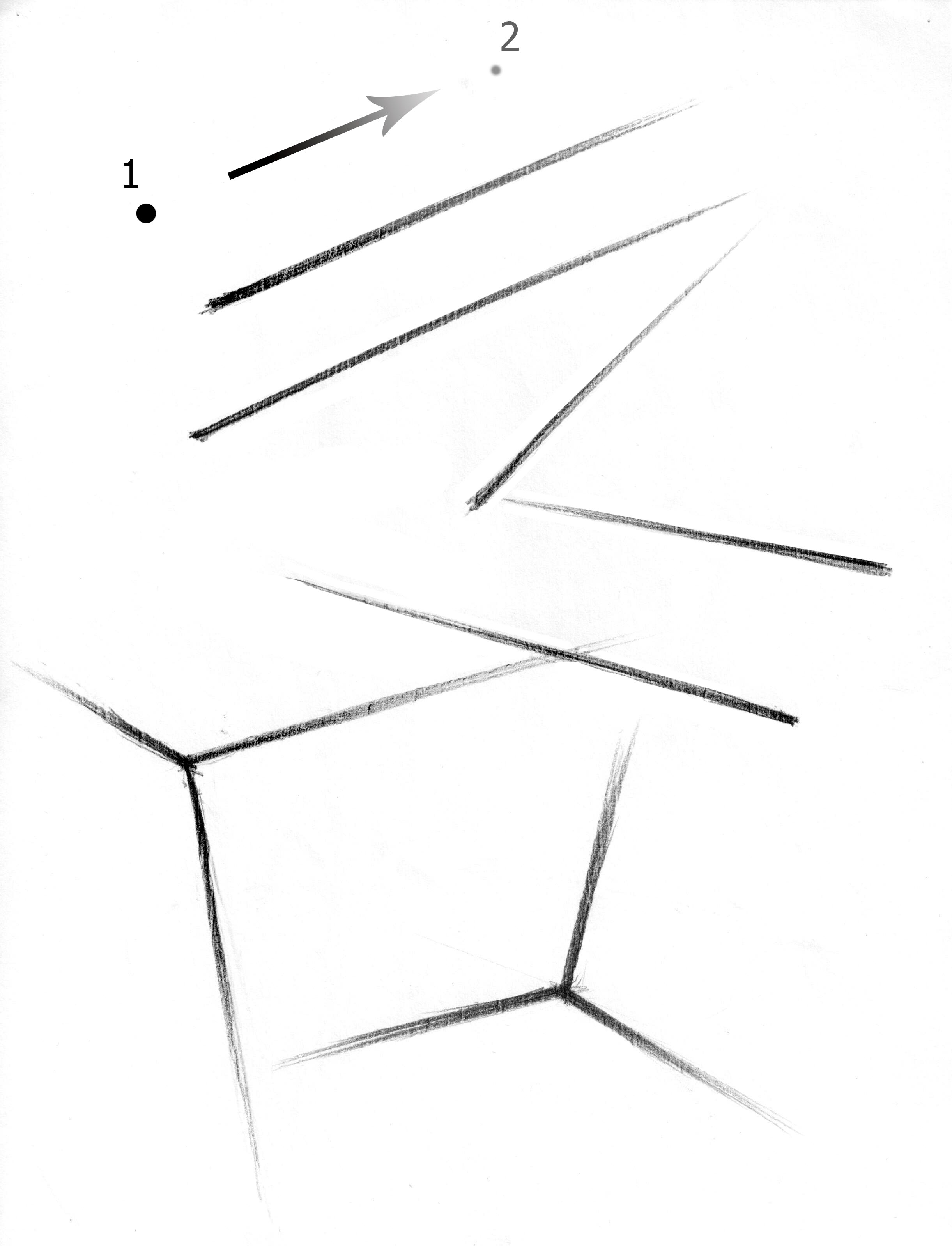

Упражнение 3. Рисование линий в воздушной перспективе

Линия в рисунке позволяет не только решать задачи изображения формы и конструкции предметов, а также их положения в пространстве. Толщина и тональная насыщенность линии должны меняться в зависимости от назначения и места в рисунке. Так, линии, ограничивающие видимые нам поверхности, должны иметь большую толщину и тональную насыщенность; линии, ограничивающие поверхности невидимые в натуре, но изображаемые на листе при построениях – тоньше и слабее по тону; оси, диагонали, высоты геометрических тел и другие, так называемые линии построения – самые тонкие и «легкие».

При изображении воздушной перспективы линии, уходящие в глубину рисунка, должны постепенно становиться тоньше и слабее по тону, чем линии первого плана. Так создается ощущение пространства на плоском листе.

Нарисуйте две точки на листе бумаги так, что предполагаемая ближайшая точка будет больше по размеру и ярче по тону, а вторая будет будто удалена вглубь воображаемого пространства и поэтому уступает первой по размеру и контрасту (рис. 5, вверху). Теперь проведите прямую линую, соединяющие эти точки, несколько раз так, чтобы проходя через ближнюю точку, линия имела тот же размер (толщину) и яркость, что и точка, и, постепенно угасая, приходила во вторую точку, максимально соответствуя ей по размеру и тону. Продолжайте упражнения, произвольно расставляя точки на листе и соединяя их линиями.

Дальнейшим развитием упражнения является построение пространственного прямого угла, образованного тремя перпендикулярными друг другу линиями, с использованием воздушной перспективы (рис. 5, внизу). В этом случае вершина угла – точка пересечения трех линий изображается самой ближней точкой и соответственно изображается максимально ярко и насыщенно, и по мере удаления от этой точки линии теряют свою насыщенность и толщину, как будто удаляясь в пространство, в глубину, а не оставаясь в плоскости листа.

Рис. 5 – Воздушная перспектива

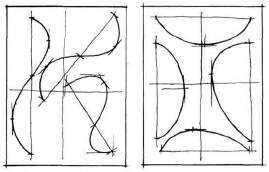

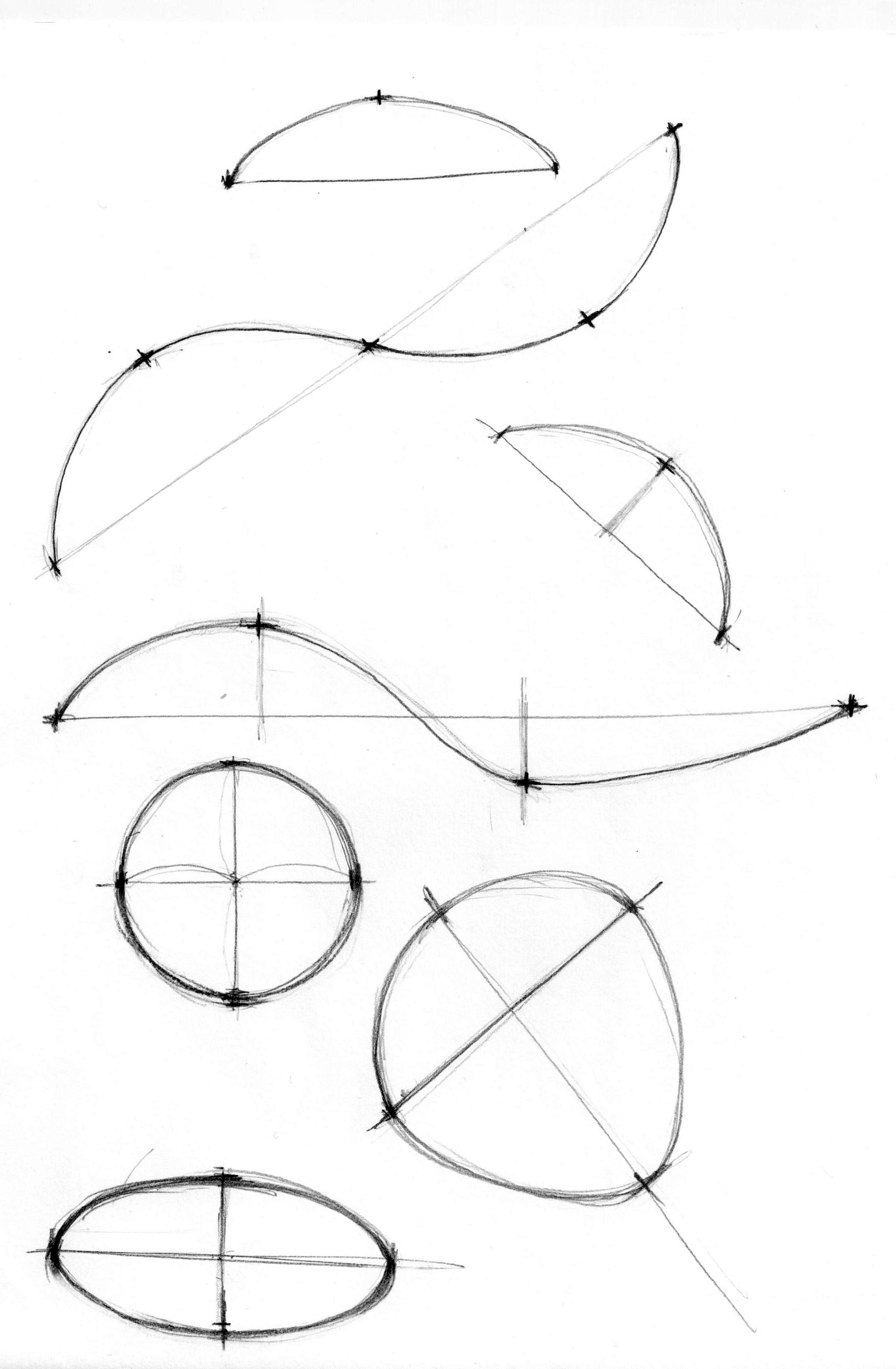

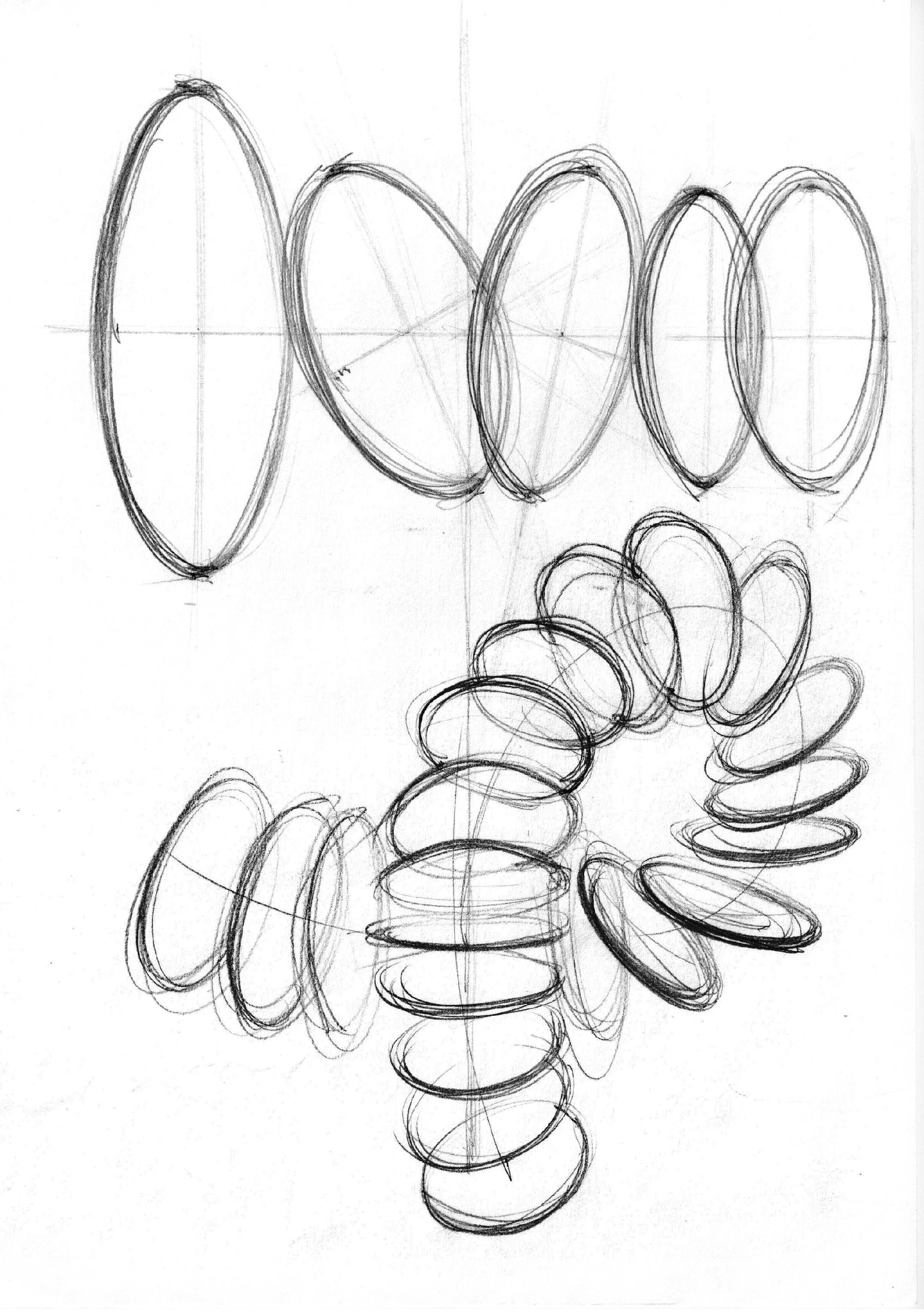

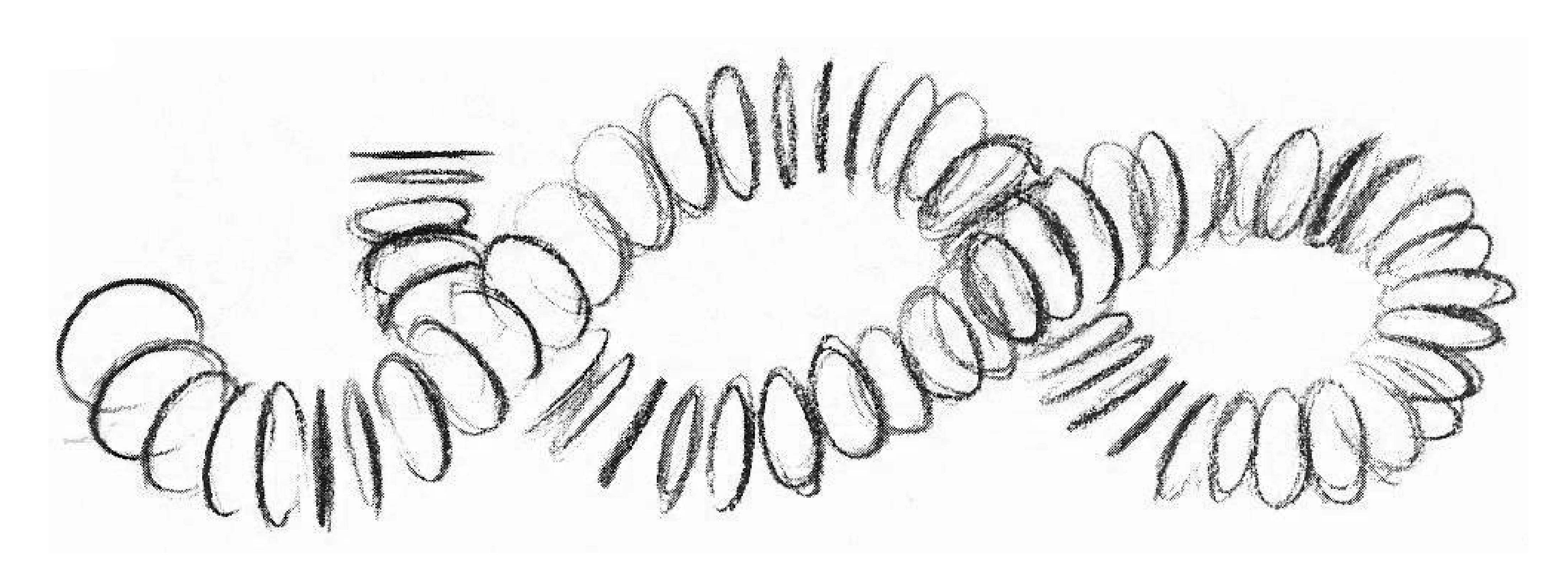

Упражнение 4. Рисование произвольных изогнутых линий, дуг и эллипсов

На плоскости листа произвольно разметить несколько точек. Провести плавную линию через намеченные точки. Линия должна плавно входить в точки без изломов и видимых углов (рис. 6, 7, а).

Построение дуг, окружностей и эллипсов. Линию нужно вести неперывно, не отрывая карандаш от листа, обводя по нескольку раз одну фигуру (рис. 7, б). Можно усложнить задачу, изображая эллипсы в пространстве регулируя толщину и плотность тона линии, тем самым «вытягивая» плоскость листа в глубину объемного пространства (рис. 5, б). При этом сосредоточить внимание нужно не на линии, которую мы рисуем, а на форме, которую мы ограничиваем этой линией. Т.е. рисуя эллипс, мы думаем о нем, как о полноценной геометрической фигуре, а не замыкаемся и ограничиваем наше внимание только ее очертанием.

Рис. 6 – Изображение изогнутых линий и дуг по точкамм

Рис. 7 – Рисование дуг, окружностей, эллипсов по точкам и свободное неотрывное рисование эллипсов с изображением воздушной перспективы.

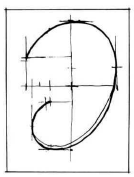

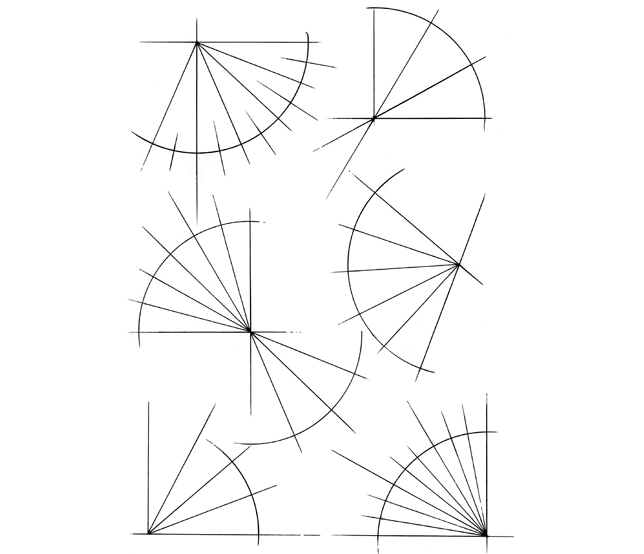

Упражнение 5. Рисование произвольных углов и деление углов на равные части

Для развития глазомера необходимо научиться рисовать прямые и острые углы, а также делить углы на равные части: на две, три, четыре, шесть частей. Для деления угла на равные части необходимо сначала нарисовать вспомогательную дугу и разделить ее на требуемое число равных частей. Затем через полученные засечки и вершину угла провести прямые линии (рис 8, слева).

Второй вариант правильного деления угла на равные части заключается в следующем: на сторонах угла отмеряются одинаковые отрезки от вершины угла. Полученные засечки на сторонах угла соединяются прямой линией. Полученная линия делится на нужное количество частей (на которое нужно разделить угол) и ставятся засечки. После чего соединяют полученные засечки с вершиной угла.

Оба этих метода можно использовать как независимо друг от друга, так и комплексно сочетая их, применяя один метод как основной, а второй в качестве проверочного (рис. 7, справа).

Рис. 8 – Рисование углов

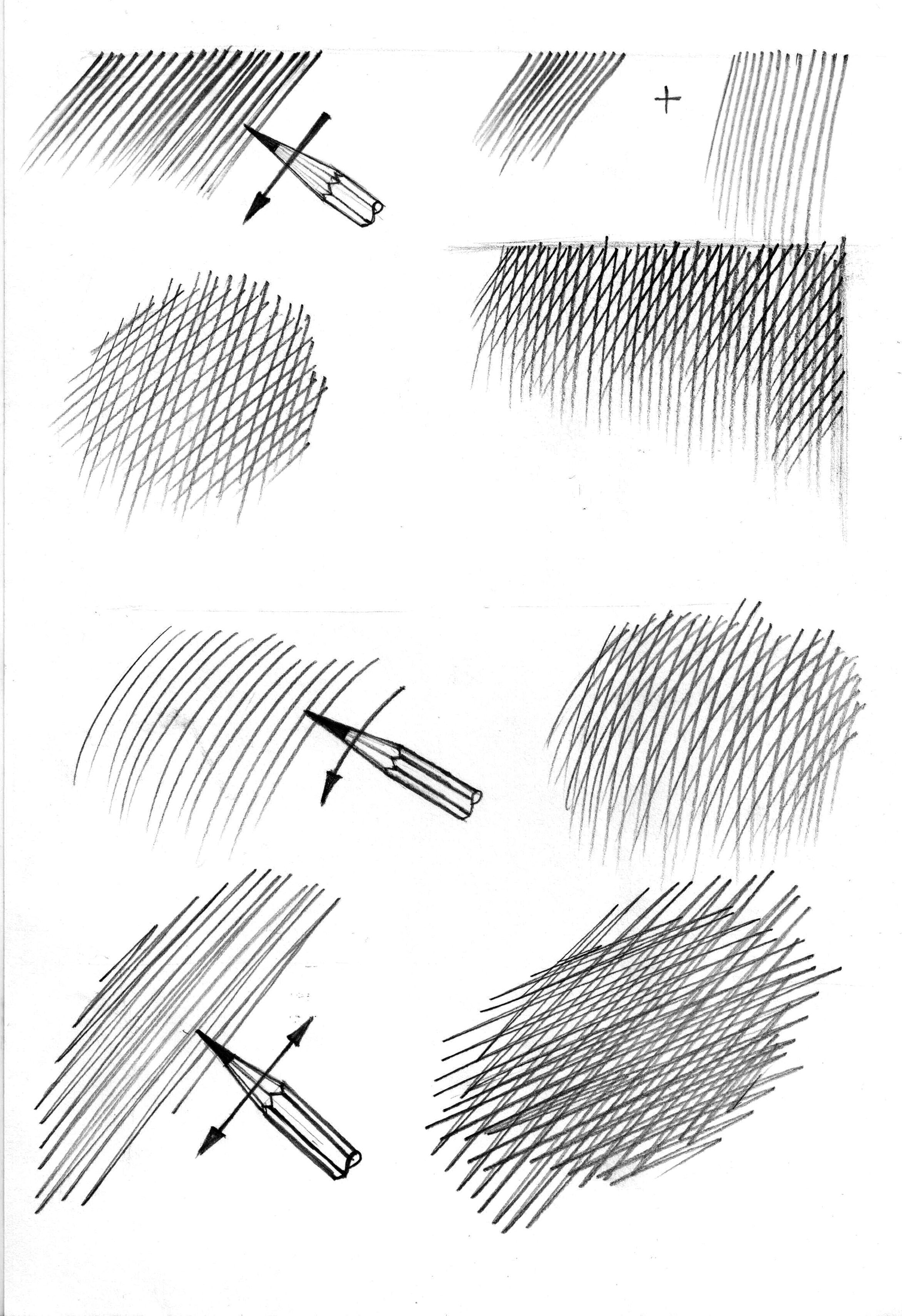

Упражнение 6. Штриховые упражнения

Для выработки хороших моторных навыков очень полезно упражняться в нанесении штрихов различных направлений. При этом не следует стремиться к немедленному достижению скорости движения руки.

Вначале равномерно расположенные штрихи нужно наносить не спеша, затем, после закрепления навыка, штрихи можно рисовать быстрее. Штрихи следует наносить сверху вниз, прямые и криволинейные.

При рисовании обязательно следует обратить внимание на различный характер выполнения штрихов. Регулируя нажим на карандаш, можно придавать штрихам эффект рассеяния, глубины. Так, штрихи могут иметь акцент в своем начале, что достигается сравнительно легко. Мягкий штрих, у которого нажим следовательно, тон) возрастает к середине штриха, а к концу снова сходит на нет, усвоить несколько труднее.

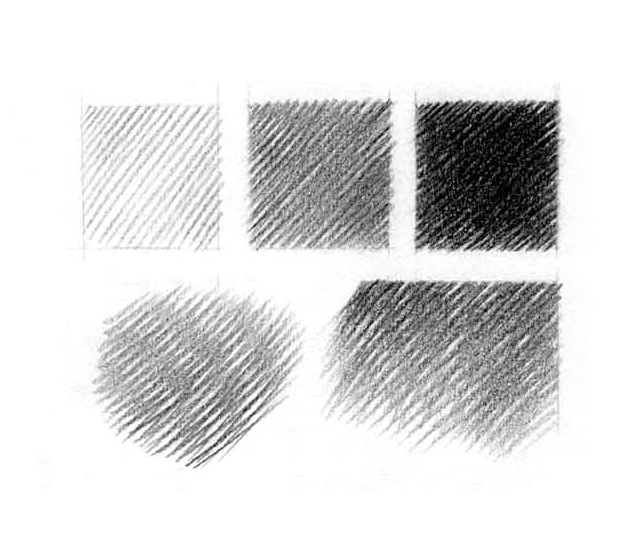

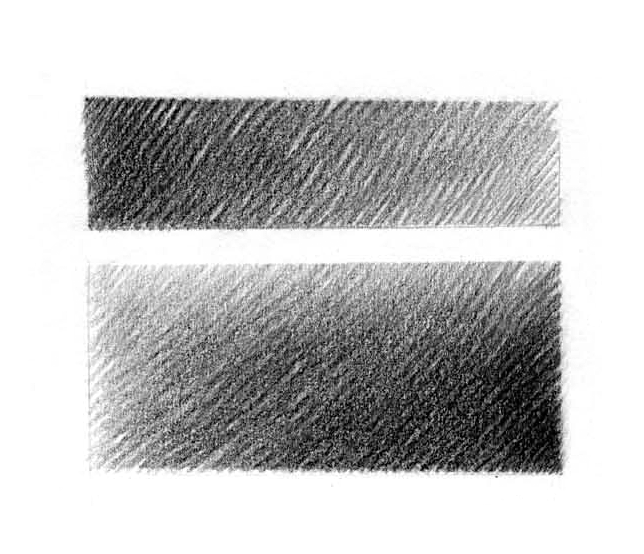

Далее следует упражняться в наслоении равномерных по нажиму и интервалу штрихов, пересекающихся с предыдущими под небольшим углом (рис. 9). Изменив 2-3 раза направление штриха, для дальнейшего усиления тона, следует вернуться к первоначальному направлению, это позволит создать красивую фактуру штрихового пятна (рис. 10). Упражнения по проведению штрихов со временем можно усложнить, увеличивая нажим от первых штрихов к последующим или наоборот, а также путем постепенного, по мере нанесения, уменьшения или увеличения просветов между ними (рис. 11, 12).

Рис. 9 – Приемы штриховки путем наложения нескольких штриховых слоев и с помощью регулирования насыщенности штриха

Рис. 10 – Пример штриховки наложением штриховых слоев

Рис. 11 – Пример штриховки с градиентом тоновой насыщенности (тоновая растяжка)

Рис. 12 – Пример штриховки с двусторонним градиентом тоновой насыщенности (тоновая растяжка)

На этих базовых принципах основывается все многообразие видов штриховок. В дальнейшем, вы освоите и другие приемы штриховки, научитесь варьировать их в соответствии с поставленной задачей. К данным упражнениям следует обращаться регулярно, навыки по нанесению штриха нужно довести до автоматизма, только тогда красивый выразительный штрих станет сильным изобразительным средством в создании рисунка.