- •1. Литосфера 1.1. Понятие о литосфере и рельефе Земли

- •1. Морфологическая классификация, учитывающая величину форм рельефа

- •4. Классификация рельефа но возрасту

- •1.2. Планетарный рельеф Земли

- •1.3. Морфоструктурный рельеф суши

- •1.4. Морфоструктурный рельеф дна Мирового океана

- •1.5. Морфоскульптурный рельеф Земли

- •1.5.1. Флювиальный рельеф

- •1.5.2. Карстовый рельеф

- •1.5.3. Суффозионный рельеф

- •1.5.4. Оползневой рельеф

- •1.5.5. Гляциальная морфоскульптура

- •1.5.7. Эоловые формы рельефа

- •1.5.8. Морские береговые формы рельефа

1.5.1. Флювиальный рельеф

Движущаяся вода размывает, то есть эродирует породы. Она переносит и отлагает, то есть аккумулирует продукты разрушения. Так возникают эрозионные и аккумулятивные формы рельефа.

При движении воды вниз по слонам, особенно если нет растительности, происходил смыв частиц породы и почв. В результате склоны снижаются, а у их подножья формируются делювиальные плащи.

Работа движущейся воды происходит за счет живой силы потока, которая может быть выражена формулой:

F = mV2 / 2,

где F - энергия потока; m - масса воды; V - скорость течения.

Как видно, чем больше объем стекающей воды и чем круче склоны, по которым она стекает, тем больше ее размывающая способность. Определенную роль при этом играет устойчивость пород к размыву, а также растительность. Например, граниты, известняки и мела - более устойчивы, чем пески и суглинки. Растительность тормозит движение воды и уменьшает её скорость

Выделяется несколько типов флювиальных морфоскульптур, формирующихся при: - плоскостном смыве;

под влиянием временных русловых водотоков;

под влиянием постоянных водотоков.

Деятельность плоскостного стока. При движении воды вниз по склонам, особенно если нет растительности, слой стока увлекает за собой частицы почв и пород. В результате склоны снижаются, а у их подножья формируется делювиальный плащ, где накапливаются смытые почвы и грунты.

Склоновый сток, при этом местами создает множество почти параллельных друг другу эрозионных борозд, которые затем могут переходить в эрозионные промоины.

Деятельность временных русловых потоков. Формирование борозд и эрозионных промоин происходит при концентрации стока воды в виде отдельных потоков, в которых движение воды становится турбулентным. Расширяясь и углубляясь эти промоины превращаются в овраги. Таким образом, в процессе работы временного водотока образуется ряд форм, которые отличаются друг от друга размерами. Каждая их них, однако, представляет собой определенную стадию развития эрозионных форм.

Так, борозда переходит в промоину, промоина - в овраг. Все они имеют общие морфологические черты, то есть бровку, склоны и дно или тальвег. Их развитие определяется продольным профилем равновесия, который представляет собой кривую, в каждой точке которой силы разрушения и сопротивления грунтов размыву уравновешиваются. Пределом глубины размыва при этом является местный базис эрозии, которым служит самый низкий уровень поверхности - это уровень воды в ближайшей реке.

Наиболее крупной и развитой эрозионной формой временных русловых потоков является овраг. Это отрицательная форма флювиального рельефа, представляющая собой линейно вытянутую растущую рытвину с крутыми незадернованными склонами. Овраг растет вверх за счет размыва уступа, обычно возникающего в его вершине. Одновременно происходит углубление и расширение оврага. Скорость роста оврага - до нескольких десятков метров в год.

Общая

длина оврага может составлять более 10

км, а глубина до 30 м. Выработав профиль

равновесия, овраг перестает расти,

склоны его выполаживаются и зарастают.

Он превращается в балку. Овраги обычно

развиваются в балочной сети.

При этом овраги бывают: донными;

склоновыми; приводоразделъными.

Общая

длина оврага может составлять более 10

км, а глубина до 30 м. Выработав профиль

равновесия, овраг перестает расти,

склоны его выполаживаются и зарастают.

Он превращается в балку. Овраги обычно

развиваются в балочной сети.

При этом овраги бывают: донными;

склоновыми; приводоразделъными.

Балка - это отрицательная форма флювиалъного рельефа с очень пологими задернованными склонами.Более мелкие выположенные формы -лощина и ложбина. Рельеф, основными элементами которого являются балки и овраги, называется овражно-балочным.

При понижении местного базиса эрозии в балке вновь может появиться овраг, врезающийся в дно балки. Если донный овраг достигает уровня грунтовых вод, то образуется водоток, то есть река. Так овраг может превратиться в речную долину. В устье оврагов формируются так называемые конусы выноса, в которых находятся вынесенные и отложенные почвы и грунты. Это аккумулятивные формы рельефа. От слияния мощных конусов выноса у подножья гор образуются предгорные аккумулятивные равнины. Они формируются в условиях длительного поднятия гор.

В России в целом и Центральном Черноземье в частности процессы смыва почв и рост оврагов весьма распространены и приносят огромный вред хозяйству. В нашем регионе находятся плодородные черноземные почвы, с высоким содержанием гумуса, от которого зависит плодородие почв. Однако в Воронежской области на 30 % площади сельскохозяйственных угодий почвенный горизонт подвергается смыву. Это плоскостная эрозия. Необходимы почвозащитные мероприятия: агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические, а также сооружение противоэрозионных прудов.

Появлению и развитию почвенно-эрозионных процессов способствуют природные факторы: климат, крутизна склонов. А также хозяйственная деятельность человека, которая проявляется в уничтожении лесов и распашке целинных степей. В нашем регионе распахано почти 65 % территории. Тогда как в ФРГ - 32 %, США 26 % и Франции - 42 %. Под лесами в Центрально-Черноземном регионе находится только 10 % территории. Почвозащитные мероприятия в этом регионе сейчас недостаточны.

Деятельность постоянных водотоков. Постоянные водотоки - это реки, которые в процессе своей деятельности вырабатывают речные долины.

Речная долина - представляет собой отрицательную линейно-вытянутую форму рельефа, по дну которой протекает постоянный водоток, то есть река. Основным морфологическим элементом речной долины, отличающими ее от долин временных водотоков, является широкое дно, поделенное на русло и пойму. Характерной особенностью речной долины является террассированность склонов. Долины рек, имеющие русло, пойму и террасированные склоны называются оформленными долинами. Углубление на дне долины, по которому постоянно протекает водоток называется руслом реки.

Поперечный профиль русла обычно ассиметричен, то есть один берег пологий, а другой - крутой. В плане все реки очень извилисты за счет изгибов, которые называются меандрами. Меандры постоянно изменяют свое местоположение, смещаясь вниз по течению. Процесс этот – меандрирование, связан с тем, что струи водотока неравномерно разрушают берега. На поворотах струи ударяются о берег и размывают его. Берег отступает и приобретает вогнутую форму. При этом размытый материал переноситься течением на противоположный выпуклый берег. Там он оседает, образуя аккумулятивные формы, называемые: пляжами - над уровнем воды, и косами - под водой.

Таким образом, в плане - русло реки представляет собой чередование вогнутых эрозионных обрывистых берегов и выпуклых аккумулятивных. Аккумулятивные косы называются перекатами. Перекат - это ассиметричная коса, у которой один склон пологий, а другой - обрывистый. Перекаты приурочены к выпуклым берегам и перемещаются вниз по течению реки, особенно во время половодий. В результате повышения аккумуляции материала на отдельных участках реки могут возникать острова, которые делят русло на рукава. Особенно много островов в речных дельтах и при выходе горных рек на равнину. Меандрирование рек приводит: к образованию поймы или дна долины; к расширению дна долины за счет боковой эрозии, отодвигающей коренной склон долины. Происходит это под влиянием силы Кориолиса.

Выделяют следующие типы меандр:

Первичные меандры. Они определяются рельефом, на котором образовался водоток. Пример: Самарская Лука на р. Волге.

Вторичные меандры сформированы самим водотоком. Они бывают:

вынужденные, то есть образовавшиеся в результате отклонения потока каким-либо препятствием. Например: выходом скальных пород;

свободные (блуждающие), то есть созданные самой рекой;

врезанные, то есть сформированные в условиях интенсивных поднятий земной поверхности, вызывающих сильную глубинную эрозию.

Во время половодья вода переполняет русло и затапливает прилегающие земли. Так образуется пойма реки. По положению относительно русла различают поймы:

прирусловая;

центральная;

притеррасная.

В прирусловой части находятся аккумулятивные прирусловые валы, представляющие собой невысокие гряды, которые тянутся вдоль реки. Они образуются во время половодий, когда водоток выходит из русла и откладывает около него самый тяжелый материал. Скорость потока здесь уменьшается за счет трения, поэтому в прирусловой части накапливается крупнозернистый песок.

Центральная часть поймы - абсолютно плоская, или мелко-гривистая поверхность, то есть имеющая очень небольшие повышения рельефа.

Притеррасная часть поймы - это пониженная площадь, сложенная мелко-и тонкозернистыми песками. После паводков вода здесь долго застаивается и часто образуются болота. Иногда есть конусы выноса оврагов, расположенных на склонах долины.

На каждой реке выделяются: 1- Высокая пойма. Она сформирована во время наиболее высоких паводков и заливается водой не каждый год. 2. Низкая пойма. Формируется во время небольших паводков и заливается ежегодно.

По строению различают:

Поймы аккумулятивные, в к-ых имеется значительная мощность речного аллювия;

Цокольные поймы с маломощным аллювием, залегающим на более древних породах.

Речные террасы -это ступенчатые формы рельефа, сложенные аллювиальными отложениями и протягивающиеся вдоль склонов речной долины, чаще - вдоль левого склона (в северном полушарии). Образуются террасы в результате углубления речного русла реки. Основными причинами для этого являются:

Увеличение водоносности реки, что вызывает усиление эрозионных процессов.

Понижение базиса эрозии.

Поднятие территории и увеличение уклонов в результате тектонических движений.

Возраст террас определяется их положением относительно уровня воды в реке: чем выше терраса, тем она древнее. Самая низкая терраса называется первой надпойменной. Выше располагается вторая надпойменная и так далее.

Образование террас включает в себя: образование поймы - понижение базиса эрозии - врезание потока - расширение поймы. У каждой террасы различают; площадку; уступ; бровку; тыловой шов; подножие уступа.

Террасы бывают:

Эрозионными;

Эрозионно-аккумулятивными;

Аккумулятивными.

Аккумулятивные террасы сложены аллювиальными песками, мощностью до сотен м.

У эрозионных террас аллювий имеет незначительную мощность, ложе аллювия наклонено в сторону бровки террасы.

У эрозионно-аккумулятивных террас достаточно большая мощность аллювия, поверхность цоколя - горизонтальная.

Если вся терраса сложена аллювием и ее основание, то есть цоколь, находится ниже уровня реки, то она называется аллювиальной. Если у подножия она сложена коренными породами, а на поверхности аллювием, то это цокольная терраса.

Терраса, сложенная от подножия до пов-ности коренными породами -коренная.

Строение речных долин определяется геологическими, тектоническими и физико-географическими условиями. Так, в горных странах, где происходит поднятие земной поверхности и интенсивное врезание рек, возникают следующие виды речных долин: теснины, ущелья и каньоны.

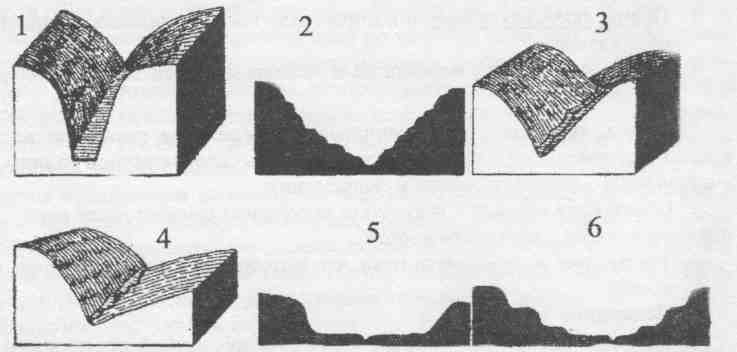

Рис. 6. Морфологические типы речных долин (по Д. Г. Панову)

1 - ущелье; 2 - каньон; 3 — V-образная долина; 4 - асимметричная долина; 5 - ящикообразная долина; 6 - долина с террасами.

Теснина - это глубоко врезанная эрозионная форма с вертикальными склонами.

Ущелье отличается от теснины V - образным поперечным профилем, оно часто имеет выпуклые склоны.

Каньон имеет V - образный профиль, но отличается ступенчатостью склонов.

У всех этих типов дно почти целиком занято руслом. Поперечные профили их обычно симметричны.

Профили большинства речных долин на равнине асимметричны. Причиной этого являются:

Геологическое строение и неотектонические движения;

Отклонение течения рек силой Кориолиса;

3. Влияние склоновых процессов.

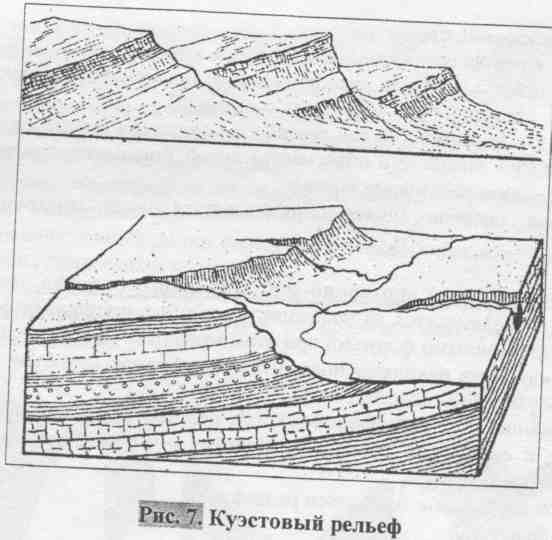

Примером влияния геологического строения является куэстовый тип долин, формирующийся в условиях наклонного залегания пород различной плотности. Большинство рек северного полушария имеют крутой правый берег и пологий левый. Это объясняется силой Кориолиса, отклоняющей течение рек в северном полушарии вправо. Асимметрия склонов может образовываться из-за многочисленных оползней.

Типы эрозионного и эрозионно-денудационного рельефа. Флювиальный тип рельефа складывается из положительных и отрицательных форм. Отрицательными эрозионными формами при этом являются: речные долины, балки, овраги. Между ними - положительные формы: междуречья, межбалочные и межовражные водоразделы.

Формирование этого рельефа происходит под действием как постоянных водотоков, так и склоновых процессов. Поэтому его называют эрозионно-денудационным рельефом. Различают следующие типы этого рельефа:

Долинно-балочный;

Овражно-балочный;

Плоскогорный;

Рельеф типа «дурных земель» или бедлеид;

Куэстовый.

Долинно-балочный рельеф характерен для пластовых равнин, сложенных супесями, суглинками и глинами. Характер рельефа увалистый за счет чередования речных долин и балок с вытянутыми возвышенностями, или увалами, с плоской вершинной поверхностью. Встречается этот рельеф на юге лесной, в лесостепи и очагами в степи.

Овражно-балочный рельеф развит в пределах пластовых равнин, сложенных рыхлыми породами - лессами, суглинками. Здесь кроме речных долин основными формами рельефа являются овраги и балки, образующие сложно-разветвленные системы.

Плоскогорный тип рельефа (эрозионно-денудационный) сформировался в условиях горизонтальной структуры пластов стойких пород (Ставропольская возвышенность). В условиях тектонического покоя и длительного воздействия эрозионных процессов плоскогорный рельеф может превратиться в рельеф островных столово-останцовых возвышенностей.

Рельеф типа «дурных земель» - (бедленд) характеризуется тем, что крутостенные ветвящиеся овраги располагаются так близко друг к другу, что склоны их пересекаются образуя острые гребни. Ровных площадей почти нет. Этот рельеф образуется в условиях аридного климата на водоупорных глинистых породах. Пример предгорья Тянь-Шаня.

Куэстовый тип рельефа формируется в областях, где распространены наклонные пласты различной стойкости.

Геологическим строением и составом пород определяется большое разнообразие флювиальной скульптуры. Так, в предгорьях Среднеазиатских гор, сложенных различными рыхлыми породами, во времена ливней образуются овраги, имеющие почти округлую форму. Это адырный тип рельефа.

Сыртовый рельеф - характерен для районов, сложенных тонким глинистым материалом. Овраги здесь приобретают округлые, вытянутые формы.

Кыровый рельеф формируется на плато, там, где с поверхности залегает плотный пласт, под которым находятся рыхлые слои. Местами возникают провалы - кыры.

Устья рек могут быть очень разнообразными. При впадении рек в море, океан или озеро обычно образуются дельты. Дельтой называется аккумулятивная форма, создаваемая рекой при впадении ее в конечный водоем. Название дано от греческой буквы ∆, на которую по форме похожа дельта реки, которая обычно характеризуется разделением реки на отдельные рукава.

Простейшим видом является клювовидная дельта, которая состоит из устьевого русла и двух прирусловых кос по обе стороны (Тибр). Бывает лопастная дельта, за счет деления русла на 2-3 рукава (р. Миссисипи). Многорукавная или мелколопастная дельта (р. Волга). Часто дельты выдвинуты далеко в море. Дельты выполаживания образуются при впадении реки в мелководный залив. Дельтовые отложения могут достигать большой мощности (в дельте р. Миссисипи они превышают 1000 м). По площади дельты занимают десятки км2, образуя дельтовые равнины. Т.о., реки - мощный фактор аккумулятивного выравнивания рельефа и переноса осадков с континентов в океаны.