- •1. Литосфера 1.1. Понятие о литосфере и рельефе Земли

- •1. Морфологическая классификация, учитывающая величину форм рельефа

- •4. Классификация рельефа но возрасту

- •1.2. Планетарный рельеф Земли

- •1.3. Морфоструктурный рельеф суши

- •1.4. Морфоструктурный рельеф дна Мирового океана

- •1.5. Морфоскульптурный рельеф Земли

- •1.5.1. Флювиальный рельеф

- •1.5.2. Карстовый рельеф

- •1.5.3. Суффозионный рельеф

- •1.5.4. Оползневой рельеф

- •1.5.5. Гляциальная морфоскульптура

- •1.5.7. Эоловые формы рельефа

- •1.5.8. Морские береговые формы рельефа

1.4. Морфоструктурный рельеф дна Мирового океана

В отличие от материков дно океана характеризуется меньшей мощностью земной коры, отсутствием гранитного слоя и большей, по сравнению с континентальной корой, жесткостью. Особенностью океанического дна является постоянное обновление состава пород за счет вещества мантии, поднимающегося по разломам.

Эндогенные процессы проявляются здесь в виде формирования трещин и разломов в земной коре. Широко распространен вулканизм: излияния лавы происходят не только по разломам, но и на больших площадях. Отмечаются землетрясения, приводящие к смещениям дна океана и сползанию склонов.

Из экзогенных процессов наибольшее значение имеют:

Волнение океанических вод. При этом ветровые волны воздействуют на дно до глубины 200 м, то есть только в прибрежной зоне.

Постоянные поверхностные течения, которые воздействуют до глубины 1500-2400 м.

- Перенос обломков и частиц горных пород плавучими материковыми и речными льдами.

При таянии льда на дне океана накапливаются ледниковые отложения. Так, широкая полоса таких отложений окружает Антарктиду. В Северный Ледовитый океан обломочный материал приносят речные льды в объеме 0,4 млрд. г / год.

Деятельность организмов приводит к поступлению в океан 1 млрд. т. органических осадков в год.

Таким образом, за счет процессов, происходящих, как в самом океане, так и на суше в него поступает за год 21,72 млрд. т. осадков. Их накопление на дне океана является важнейшим процессом рельефообразования, который направлен на выравнивание рельефа путем заполнения понижений.

Еще недавно считалось, что мощность осадков в океане должна составлять тысячи метров. Однако исследования показали, что она обычно не превышает несколько сотен метров, а иногда составляет лишь десятки метров. Есть участки на дне океана, где осадков вовсе нет. Этот говорит о сравнительной молодости дна. Действительно, в океане не найдены отложения старше 160 млн. лет.

Таким образом, рельеф дна океана формируется, так же, как и рельеф суши, - под совместным действием эндогенных и экзогенных процессов. Однако, последние - менее интенсивны, чем на суше.

В рельефе дна океана выделяют четыре крупные морфоструктуры первого порядка:

Подводная окраина материков;

Переходная зона;

Срединно-океанические хребты;

Ложе океана.

Подводная окраина материков. Это затопленные водами Океана участки материков, на долю которых приходиться 35 % всей их площади. Здесь выделяют три морфоструктуры II порядка:

шельф:

материковый склон;

материковое подножие.

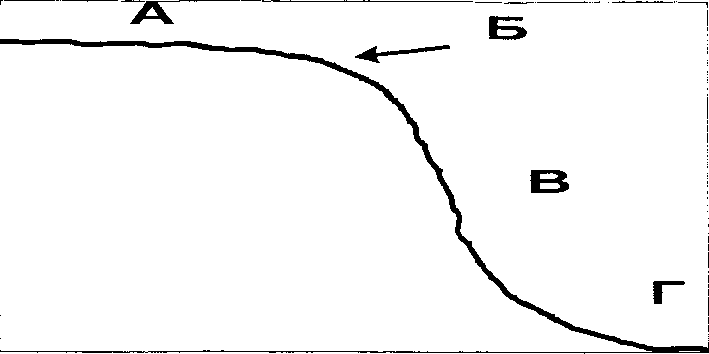

Шельф - это прибрежная мелководная часть морского дна, имеющая выровненный рельеф. Шельф - продолжение прилегающей суши, более 90 % его - это затопленные материковые платформы. Здесь находятся равнины с незначительным наклоном поверхности -до 1°. на них сохранились реликтовые формы, образовавшиеся в континентальных условиях. Например, балки и долины рек. Границей между шельфом и материковым склоном на глубине 200-500 м является линия перегиба или бровка.

Материковый склон представляет собой узкую полоску морского дна с уклоном поверхности от 5 до 20е, склон этот ступенчатый. При этом каждая ступень является наклонной равниной. Уступы разрезаны поперечными каньонами глубиной до 2000 м. это тектонические разломы, по которым переноситься осадочный материал, поступающий с материков к подножью. Он откладывается там, в виде конуса выноса. Уступы имеют тектоническое происхождение и образованы в результате сбросов по разломам.

Материковое подножье представлено равнинами шириной в несколько сот километров и с углами наклона поверхности до 2,5°. Местами эти равнины прорезаны крупными каньонами. Однако основным фактором рельефообразования здесь является поступление осадочных отложений с континентов. В результате этого образуются обширные аккумулятивные равнины. Заканчивается материковое подножье на глубине 2,5-4,9 км.

-

Рис. 3. Подводная окраина материков.

Переходная зона дна океана. Морфоструктуры этой зоны наиболее полно представлены у восточных окраин Азии. Однако они встречаются и в других частях планеты. Их происхождение связано с зонами субдукции, т.е. с областями, где происходит соприкосновение и «подныривание» одних плит земной коры под другие. Плоскость, по которой идет подныривание одной плиты под другую называется плоскостью субдукции. Для этих зон характерно:

Чередование участков с материковой и океанической корой.

Очень высокая интенсивность землетрясений и вулканизма.

Контрастность рельефа на небольших расстояниях: размах высот - до 10-15 км.

Переходная зона делится на три морфоструктуры II порядка:

дно котловин окраинных морей;

островные дуги;

глубоководные желоба.

Котловины окраинных морей представляют собой прогибы с равнинной, местами холмистой поверхностью. Здесь формируются аккумулятивные равнины. Здесь, например, размещаются Японской, Восточно-Китайское и другие моря.

Островные дуги имеют материковую кору. Это участки суши, представляющие собой горные поднятия, вершины которых находятся выше уровня океана в виде островов. В плане эти острова обычно располагаются в виде двух дуг, вытянутых параллельно друг другу и разделенных поперечными проливами на отдельные острова. Островные дуги обычно имеют цоколь, сложенный материковой корой, и вулканическую надстройку. Для них характерны вулканизм и сильные землетрясения. Примерами подобных островов могут служить Японские, Курильские, Марианские, Алеутские и др.

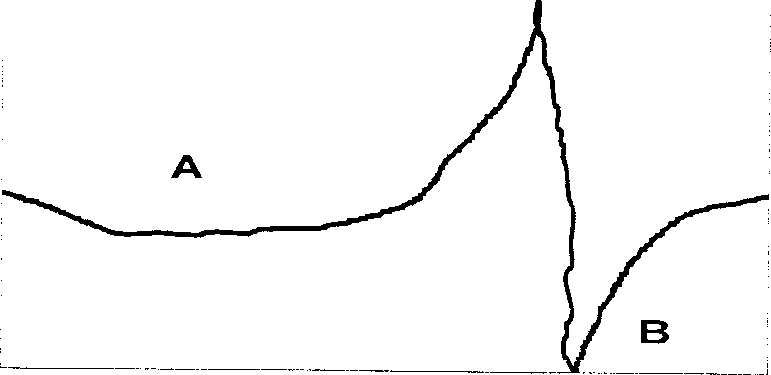

Глубоководные желоба расположены с внешней стороны островных дуг и протянуты также дугообразно (Курило-Камчатский, Идзу-Бонинский, Филиппинский, Японский и др.). Это вытянутые углубления с узким (менее 20 км) почти плоским дном.

-

Поперечный профиль имеет V - образную форму, но склоны ассиметричны - так. что склон со стороны континента выше и круче противоположного. Сползающие со склонов осадки выстилают дно желоба слоем в 1,5 - 2,0 км. Глубоководные желоба являются структурной границей между материками и океанами (рис. 4, В).

Срединно-океанические хребты. Эти хребты образуют грандиозную систему общей протяженностью более 80 тыс. км. Система эта охватывает все океаны. Срединно-океанические хребты сложены вулканическими породами -в основном базальтами, поднявшимися из недр Земли, совершенно не смятыми в складки. В этом основное отличие океанических гор от материковых.

Все подводные хребты представляют собой валообразные поднятия шириной 1000 - 2500 км. Они состоят из осевой части и двух флангов. В осевой части находятся гигантские разломы, глубиной до 2000 м, которые называются рифтами. Ширина их - десятки километров. Здесь отмечаются постоянно сейсмичность и вулканизм.

Рифты - это гигантские разломы земной коры, в которых происходит «раздвижение» дна океана в обе стороны, или спрединг. Здесь происходит подъем мантийного вещества из недр Земли, при застывании которого образуется «молодое» дно Океана.

На склонах срединно-океанических хребтов находятся вулканы, что говорит об активных тектонических процессах. Хребты пересекаются поперечными разломами, по которым происходят сдвиги и перемещения, составляющие 20 -100 км. В зонах сдвигов также находятся вулканы. Склоны хребтов - это широкие расчлененные плато с небольшим наклоном в сторону от осевой части.

Ложе мирового океана. Занимает 60 % площади океанического дна. Земная кора здесь типично океаническая, то есть тонкая, подвижная. Гранитного слоя нет. На базальтовом слое лежат вулканические породы с очень неровной поверхностью, которая покрыта осадочными породами, не смятыми в складки.

В каждом океане ложе находится между срединными хребтами и переходной зоной океана. Рельеф ложа разнообразен. Здесь встречаются:

Глубоководные, так называемые абиссальные аккумулятивные равнины, чаще всего плоские. На дне их обычно залегает слой осадков мощностью 300-600 м;

Холмистые равнины, получившие название от возвышенностей, высота которой от нескольких метров до сотен метров. Холмы располагаются одиночно, или группами среди равнин и имеют тектоническое происхождение.

Горы глыбовые или глыбово-вулканические, без признаков складчатости. Они занимают относительно небольшие пространства. На этих горах находятся вулканы.

Изучение морфоструктуры дна океана подтверждает гипотезу движения жестких плит литосферы. По этой гипотезе срединные хребты образуются в результате наращивания краев плит литосферы при излиянии магмы по разломам и трещинам.

Высота и крутизна склонов хребта определяется соотношением скорости наращивания и скорости раздвижения плит. При быстром раздвижении, то есть более 3 см/год, высота хребта меньше и склоны положе, чем при медленном.

Там, где литосферные плиты уходят одна под другую - возникают глубоководные желоба. Поэтому склоны желоба со стороны океана подстилаются корой океанической, а противоположные - корой материковой.

Образование островных дуг объясняется поднятием внешнего края материковой плиты океанической плитой, опускающейся под нее. Т.е., теория мобилизма, то есть подвижности земной коры в настоящее время полностью подтверждается. При сравнении рельефа суши с рельефом океанического дна, можно обнаружить сходства и различия: Так основными элементами рельефа и на суше и в океане являются горы и равнины. Однако для суши типичны горы складчатые и складчато-глыбовые, а для океана - вулканические. На суше преобладают равнины денудационные. Океаническое дно выравнивается за счет осадконакопления, поэтому здесь равнины аккумулятивные.