- •1 Структура строительных процессов и определение их продолжительности.

- •2 Классификация и сущность методов разработки грунтов в зимнее время, в том числе вечномерзлых.

- •3 Уплотнение грунтов. Технология и механизация работ.

- •4 Поверхностный водоотвод и понижение уровня подземных вод.

- •5 Методы искусственного закрепления грунтов и создание противофильтрационных завес.

- •6 Технология производства свайных работ, в том числе в вечномерзлых грунтах.

- •7 Назначение, технология и механизация буровых работ в строительстве.

- •8 Классификация опалубок и требования, предъявляемые к ним.

- •9Транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси.

- •10 Специальные методы производства бетонных работ (торкретирование, вакуумирование, подводное бетонирование).

- •11Теоретические основы и классификация методов зимнего бетонирования

- •12Правила разрезки каменной кладки. Системы перевязки швов. Технология и организация возведения зданий из кирпича.

- •13Производство каменной кладки в зимних условиях.

- •14.Классификация и структура процесса монтажа строительных конструкций. Признаки монтажной технологичности.

- •15. Технология возведения зданий из монолитного бетона и ж/б.

- •16. Технология возведения заглубленных сооружений способом опускного колодца и «стена в грунте»

- •17. Технология возведения стальных резервуаров и газгольдеров.

- •18. Технология монтажа конструкций промышленных зданий (одноэтажного легкого, среднего, тяжелого режимов работы, многоэтажных)

- •19. Технология устройства покрытий большепролетных зданий – купольных, арочных, висячих, балочных, форменных, перекрестно-стержневых систем. (2-3 примера)

- •20. Технология возведения башенно-мачтовых сооружений.

- •21. Технология сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, замоноличивания и герметизации стыков и швов сборных конструкций.

- •22. Классификация гидроизоляционных работ.

- •23. Последовательность операций при устройстве кровельных покрытий (на примере рулонных, металлических, асбестоцементных или других видов кровель)

- •25. Технологические операции при устройстве полов: монолитных, мастичных, из рулонных, штучных материалов, деревянных и других (на 3-х, 4-х примерах).

- •2. Основные принципы проектирования и расчета сварных и болтовых соединений. Болтовые соединения

- •Сварное соединение

- •3. Принципы проектирования центрально сжатых сплошных металлических колонн.

- •4. Принципы проектирования центрально сжатых сквозных металлических колонн.

- •8. Основные положения метода расчета строительных конструкций по предельным состояниям и его применение в железобетонных конструкциях.

- •10. Особенности расчета статически неопределимых ж/б конструкций. Метод предельного равновесия.

- •14. Общие положения проектирования ж/б конструкций зданий и сооружений в сейсмических районах.

- •4 . Конструирование и расчет конструкций сквозного сечения (фермы).

- •5. Конструирование и расчет пространственных конструкций (кружально-сетчатый свод).

- •6. Защита древесины от гниения и возгорания.

- •7 . Фундаменты в открытых котлованах. Типы и принципы проектирования фундаментов.

- •8. Область применения свайных фундаментов, последовательность проектирования.

- •9 . Особенности проектирования фундаментов на вечномерзлых грунтах.

- •10. Особенности проектирования фундаментов в сейсмических районах.

- •1. Маркетинг (м.) строительной продукции. Организация маркетинговой службы.

- •2. Порядок сдачи готовых объектов в эксплуатацию.

- •3. Моделирование, алгоритмизация и формализация в стр-ве. Виды автоматизированных систем, сапр.

- •4. Назначение, виды и содержание оперативных планов.

- •5. Особенности организации строительства при реконструкции зданий и сооружений.

- •6. Организационные структуры управления строительными фирмами различных уровней.

- •7. Лизинг и инжиниринг в условиях рыночной экономики.

- •8. Разработка строительного генерального плана в условиях реконструкции.

- •9. Права и обязанности линейных инженерно-технических работников. Исполнительная документация.

- •10. Материально-техническая база (мтб) строительства.

- •11. Организация комплектного снабжения строительства.

- •12. Принципы проектирования сгп, виды сгп:

- •13. Корректировка кп, тэп календарных планов.

- •Календарное планирование в составе пос:

- •Календарное планирование в составе ппр:

- •14. Поточный метод организации работ, виды и классификация потоков.

- •15. Организационно-технологическая подготовка строительного производства, ее задачи.

- •16. Изыскания в строительстве, стадии изыскания. Задачи и результаты изысканий.

- •17. Состав проекта организации строительства (пос).

- •18. Состав проекта производства работ (ппр).

- •19. Стадии проектирования. Состав проектной документации. Экспертиза проектной документации.

- •20. Вахтовый метод строительства.

- •22. Стили управления и психологический климат в коллективе.

- •23. Методы управления строительного производства.

- •24. Строительство объектов под ключ.

- •25. Диверсификация и риски в строительстве.

- •1. Строительство в условиях рынка, его особенности и место в экономике страны

- •2. Инвестиционный процесс в строительстве, состав участников, источники инвестиций.

- •3. Экономическая оценка инвестиционных проектов в строительстве, расчет показателей.

- •Показатели абсолютной экономической эффективности

- •Сравнительные показатели эффективности

- •4. Система ценообразования и определения сметной стоимости строительства в рыночных условиях.

- •Накладные расходы

- •5. Структура сметной стоимости строительства, порядок определения сметных затрат. (см. 4)

- •6. Состав и назначение сметно-нормативной базы строительства

- •Нормативная база 1991

- •Нормативная база 2001 года

- •7. Методы определения стоимости строительства

- •Локальный сметный расчет

- •Ресурсно-индексный

- •Метод банка данных

- •8. Порядок составления локальных смет с применением различных методов расчета.

- •9. Объектные сметы

- •10. Сводный сметный расчет стоимости строительства, его состав и назначение

- •11. Свободные (договорные) цены на строительную продукцию, порядок формирования и расчета.

- •12. Подрядные торги в строительстве, их цель и организация.

- •Тендерный комитет

- •13. Основные фонды в строительстве, их состав, структура, амортизация.

- •14. Оценка основных фондов, показатели эффективности их использования.

- •Оценка основных фондов

- •15. Оборотные средства строительных организаций, структура и процесс их образования.

- •16. Трудовые ресурсы строительной организации, их состав, структура, управление.

- •17. Производительность труда в строительстве, ее назначение и методы измерения.

- •18. Форма, система и методы оплаты труда в строительстве.

- •19. Себестоимость смр, состав ее затрат.

- •20. Система налогообложения строительных организаций

- •21. Механизм формирования и распределения прибыли в строительстве.

- •22. Система финансово-кредитного механизма в строительстве, ее особенности

- •23. Содержание проектно-сметной документации на различных этапах и стадиях проектирования

- •24. Методы определения экономической эффективности проектных решений

- •25. Определение сметной стоимости и ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

11Теоретические основы и классификация методов зимнего бетонирования

В естественных условиях выдерживания прочность бетона при температуре воздуха от +5 до +25 на 28 сутки практически стабилизируется. При отрицательных температурах в воде затворения появляются микроскопические образования льда, увеличивающие ее объем примерно на 9%. Возникающие при этом силы внутреннего давления разрушают еще неокрепшую кристаллическую структуру цементного камня (явление физической деструкции). Нарушенная структура после оттаивания бетона и твердения в нормальных условиях уже не восстанавливается, и поэтому конечная прочность бетона снижается на 15—20%. Кроме того, при раннем замораживании вокруг крупного заполнителя и арматуры образуется пленка, которая при оттаивании уменьшает силы сцепления и, следовательно, нарушает монолитность железобетона.

Критической называется прочность бетона, при которой замораживание уже не опасно и замороженный бетон после оттаивания и твердения в нормальных температурных условиях набирает проектную прочность. Прочность бетона к моменту замораживания должна быть не менее 5 МПа (для бетона марки не ниже 100) и не менее 50 % проектной мощности.

В зависимости от источников энергии, характера конструкции и требуемых сроков ее готовности применяют различные методы выдерживания бетона.

1. Выдерживание в искусственных укрытиях (тепляках), где калориферами или другими отопительными приборами поддерживается температура, необходимая для нормального твердения бетона. Этот метод используется лишь при особой необходимости, например при возведении в зимних условиях железобетонных скульптурных сооружений, сложных отдельно стоящих фундаментов и т. д.

2. Выдерживание «методом термоса». Сущность его состоит в том, что бетон, имеющий температуру 15—20°С, укладывается в утепленную опалубку. За счет начальной температуры бетонной смеси, которая достигается подогревом составляющих, и тепла, выделяемого в процессе гидратации, бетон набирает заданную прочность до того момента, когда в какой-либо части забетонированной конструкции температура упадет до 0 °С.

Таким образом, количество теплоты, внесенной в бетон и выделенной при экзотермической реакции, должно быть сбалансировано с ее расходом (теплопотерями) при остывании. Время, необходимое для достижения заданной прочности (обычно критической), устанавливается расчетом, в котором учитываются температура наружного воздуха, начальная и средняя температура бетона, расход цемента на 1 м3 бетона и тепловыделение в нем, а также общее термическое сопротивление опалубки и теплоизоляции.

Применение метода термоса оправдано для массивных конструкций с модулем поверхности до 6 Модулем поверхности называется отношение площади охлаждаемых поверхностей к объему прогреваемой конструкции.). Он может оказаться достаточно эффективным и для конструкций с большим модулем поверхности. Однако в этом случае необходим предварительный электроразогрев бетонной смеси непосредственно в бункерах перед укладкой в опалубку. При этом бетонная смесь форсированно разогревается в течение 5—15 мин до 70—80°С (рис. 7.38).

Для конструкций с модулем поверхности более 6—10 широко используются изотермические методы прогрева с помощью электрического тока. Методы электротермообработки можно разделить на три группы: электродный прогрев, индукционный прогрев и электрообогрев с применением различных электронагревательных устройств.

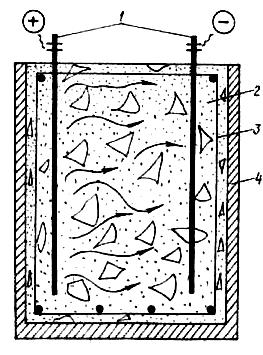

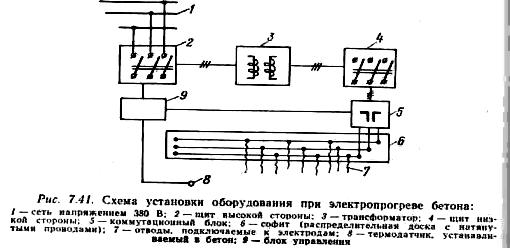

Э

лектродный

прогрев бетонных и железобетонных

конструкций основан на превращении

электрической энергии в тепловую

при прохождении тока напряжением (50—100

В) через свежеуложенный бетон, который

с помощью электродов включается в

электрическую цепь (рис. 7.39). В отдельных

случаях при прогреве малоармированных

конструкций может быть разрешен

бестрансформаторный прогрев током

напряжением 120—220 В. Электрический

прогрев обычно осуществляется по

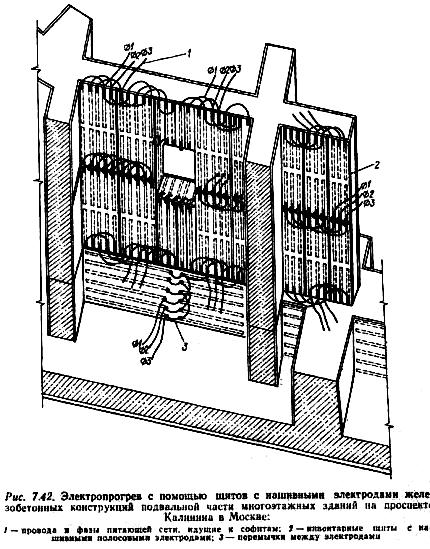

трехступенчатому режиму (рис. 7.40): 1)

подъем температуры до расчетной с

интенсивностью до 10—15°С в час.

Интенсивность подъема температуры

зависит от вида цемента и модуля

поверхности конструкции; 2) изотермический

прогрев бетона (при постоянной температуре)

до момента достижения заданной

прочности. Так как при прогреве

электрическое сопротивление бетона

возрастает, то, для того чтобы сохранить

постоянной силу тока и, следовательно,

температуру, нужно периодически

повышать напряжение (ступенчатый

прогрев); 3) отключение электрического

тока и остывание бетона до

0 °С. Для

экономии энергии может быть использован

так называемый комбинированный режим

прогрева: подъем температуры до

расчетной, отключение источника тока

и медленное остывание бетона» уложенного

в утепленную опалубку. При этом остывание

бетона происходит в «термосном режиме»,

т. е. за счет остаточного тепла происходит

некоторое увеличение прочности бетона.

лектродный

прогрев бетонных и железобетонных

конструкций основан на превращении

электрической энергии в тепловую

при прохождении тока напряжением (50—100

В) через свежеуложенный бетон, который

с помощью электродов включается в

электрическую цепь (рис. 7.39). В отдельных

случаях при прогреве малоармированных

конструкций может быть разрешен

бестрансформаторный прогрев током

напряжением 120—220 В. Электрический

прогрев обычно осуществляется по

трехступенчатому режиму (рис. 7.40): 1)

подъем температуры до расчетной с

интенсивностью до 10—15°С в час.

Интенсивность подъема температуры

зависит от вида цемента и модуля

поверхности конструкции; 2) изотермический

прогрев бетона (при постоянной температуре)

до момента достижения заданной

прочности. Так как при прогреве

электрическое сопротивление бетона

возрастает, то, для того чтобы сохранить

постоянной силу тока и, следовательно,

температуру, нужно периодически

повышать напряжение (ступенчатый

прогрев); 3) отключение электрического

тока и остывание бетона до

0 °С. Для

экономии энергии может быть использован

так называемый комбинированный режим

прогрева: подъем температуры до

расчетной, отключение источника тока

и медленное остывание бетона» уложенного

в утепленную опалубку. При этом остывание

бетона происходит в «термосном режиме»,

т. е. за счет остаточного тепла происходит

некоторое увеличение прочности бетона.

По способу расположения в прогреваемой конструкции различают электроды внутренние (стержневые, струнные) и поверхностные (нашивные, плавающие).

Стержневые электроды изготавливают из 6—10-миллиметровой арматурной стали и применяют для прогрева фундаментов, балок,

прогонов, колонн, монолитных участков узлов пересечений сборных конструкций массивных плит и других конструкций. При электропрогреве обычно установка электрооборудования

Струнные электроды из арматурной стали диаметром 6-16 мм используются в основном для прогрева колонн и слабоармированнйых тонкостенных конструкций. Расстояние между одиночными электродами при напряжении до 65 В принимается не менее 20—25, при более высоких напряжениях — 30-40 см. Допустимые расстояния между электродами и арматурой в зависимости от напряжения в начале прогрева составляют от 5 (при напряжении 50 В) до 50 см (при напряжении 220 В).

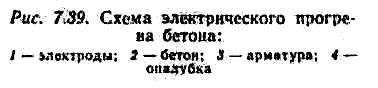

Нашивные электроды через 10—20 см «нашивают» на плоскость опалубки, соприкасающуюся с бетоном, а концы выводят наружу.

Плавающие электроды используют для прогрева верхних поверхностей бетонных и железобетонных конструкций. Их втапливают на 2-3 см в свежеуложенный бетон.

Электрообогрев осуществляется с помощью электрических отражательных печей, цилиндрических обогревателей и др. Могут также применяться греющие опалубки (для прогрева стыковых соединений, заделок, плит), которые обычно выполняются в виде стальных унифицированных металлических щитов с проложенным в их толще греющим кабелем толщиной 4,5 мм.

Прогрев инфарктным излучением используется для монолитных заделок стыков сложной конфигурации, густоармированных стыков старого бетона с вновь укладываемым, тонкостенных сооружений, возводимых в скользящей опалубке, т. е. когда применение контактных методов прогрева затруднено. Генератор в виде электроспирали помещается в металлический рефлектор на расстоянии 5-8 см от отражающей поверхности. Продолжительность для нагрева до температуры 70-80 °С — 15 ч, из которых около 5 ч приходится на изотермический прогрев. Расход электроэнергии на 1 м3 прогреваемого бетона составляет в зависимости от вида конструкции от 50 до 140 кВт-ч.

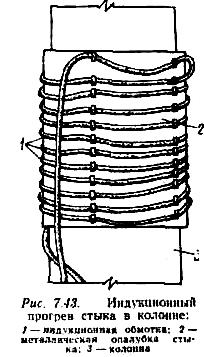

И ндукционный

прогрев

(в электромагнитном поле) целесообразен

для монолитных заделок стыков сложной

конфигурации, густоармированных

стыков конструкций линейного типа

(балки, ригели, трубы, колонны), особенно

колонн с жесткой арматурой (рис. 7.43).

Вокруг прогреваемого железобетонного

элемента устраивают обмотку-индуктор

из изолированного провода и включают

ее в сеть. Под воздействием переменного

электромагнитного поля за счет

перемагничивания и вихревых токов

металлическая опалубка и арматура,

выполняющие роль сердечника соленоида,

нагреваются и передают тепло бетону.

За счет генерации тепла в прогреваемом

железобетонном элементе создаются

благоприятные условия для твердения

бетона.

ндукционный

прогрев

(в электромагнитном поле) целесообразен

для монолитных заделок стыков сложной

конфигурации, густоармированных

стыков конструкций линейного типа

(балки, ригели, трубы, колонны), особенно

колонн с жесткой арматурой (рис. 7.43).

Вокруг прогреваемого железобетонного

элемента устраивают обмотку-индуктор

из изолированного провода и включают

ее в сеть. Под воздействием переменного

электромагнитного поля за счет

перемагничивания и вихревых токов

металлическая опалубка и арматура,

выполняющие роль сердечника соленоида,

нагреваются и передают тепло бетону.

За счет генерации тепла в прогреваемом

железобетонном элементе создаются

благоприятные условия для твердения

бетона.

Паровой

прогрев

бетона обеспечивает «мягкий» режим

выдерживания с наиболее благоприятными

тепловлаж-ностными условиями для

твердения бетона. Однако этот вид

прогрева требует большого расхода пара

(от 0,5 до 2 т на 1 м3

бетона), а также устройства паровых Ч

рубашек, прокладки трубопроводов и т.

д. Максимальная температура не должна

превышать 70-80°С при применении

портландцемента и 60-70°С—шлако-портландцемента

и пуццоланового портландцемента.

Наиболее эффективно пропаривание

конструкций (с модулем поверхности

больше 8-10) с относительно большой

площадью поверхности обогрева. Существуют

следующие способы паропрогрева: а)

прогрев в паровой бане, при  котором

открытый пар подают в огражденное

пространство, где находится прогреваемое

сооружение. Так как этот способ требует

повышенного расхода па

котором

открытый пар подают в огражденное

пространство, где находится прогреваемое

сооружение. Так как этот способ требует

повышенного расхода па

ра, его применение ограничено. Он может оказаться целесообразным для фундаментов, расположенных в отдельных укрытых котлованах (при наличии дренирующих грунтов), перекрытий небольших помещений и т. д.; б) прогрев в рубашке, когда пар подается в замкнутое пространство, образованное вокруг прогреваемой конструкции паропроницаемым ограждением. Ограждение должно отстоять от опалубки на 15 см и быть паронепроницаемым, для чего устраивают пароизоляцию из толя. Прогрев в паровой рубашке эффективен для конструкций с большой площадью поверхностей, например для монолитных ребристых перекрытий.

У скорители

твердения — это химические добавки,

которые обеспечивают достижение

бетоном критической прочности до

замерзания. Они вводятся в бетонную

смесь в дозах, составляющих 0,5— 3 % от

массы цемента. Применение химических

добавок при электрическом прогреве

бетона не допускается.

скорители

твердения — это химические добавки,

которые обеспечивают достижение

бетоном критической прочности до

замерзания. Они вводятся в бетонную

смесь в дозах, составляющих 0,5— 3 % от

массы цемента. Применение химических

добавок при электрическом прогреве

бетона не допускается.

Противоморозные добавки (3—5 % от массы цемента) — это химические соединения, снижающие точку замерзания жидкой фа

зы бетонной смеси. При бетонировании армированных конструкций чаще всего применяют поташ (КдСОз) и нитрит натрия (NaNOz), которые не вызывают коррозии арматуры и не образуют высолов на поверхности бетона. Поэтому они могут использоваться при прогреве скульптурных сооружений и декоративных деталей.

П рименение

бетонов с противоморозными добавками

не допускается в конструкциях,

подвергающихся динамическим нагрузкам,

тепловым воздействиям свыше 60 °С,

соприкасающихся с агрессивной средой,

содержащей примеси кислот, щелочей и

сульфатов. Не допускается применение

солевых добавок для конструкций,

расположенных на расстоянии менее

100 м от источников тока высокого

напряжения.

рименение

бетонов с противоморозными добавками

не допускается в конструкциях,

подвергающихся динамическим нагрузкам,

тепловым воздействиям свыше 60 °С,

соприкасающихся с агрессивной средой,

содержащей примеси кислот, щелочей и

сульфатов. Не допускается применение

солевых добавок для конструкций,

расположенных на расстоянии менее

100 м от источников тока высокого

напряжения.