- •Сравнительная характеристика внехромосомных факторов наследственности

- •Изменчивость бактерий

- •Сравнительная характеристика изменчивости

- •Генотипическая изменчивость

- •Фенотипическая изменчивость

- •Практическое использование изменчивости

- •Медицинская биотехнология и генная инженерия

- •Геномика

- •Учение об инфекционном процессе инфекционные заболевания в патологии человека

- •Инфекционный процесс и факторы, влияющие на него

- •Особенности микроорганизма-возбудителя:

- •Вид возбудителя.

- •Факторы, влияющие на восприимчивость макроорганизма:

- •Состояние конститутивных (врожденный иммунитет) и индуцибельных (приобретенный иммунитет) иммунных механизмов.

- •Возраст.

- •Индивидуальная восприимчивость.

- •Наследственная предрасположенность.

- •Перенесенные заболевания и другие факторы, подавляющие защитные функции организма.

- •III. Условия (факторы) внешней среды, в которых взаимодействуют макро- и микроорганизм:

- •Классификации инфекционных заболеваний

- •В зависимости от хозяина:

- •По природе возбудителя:

- •В зависимости от степени выраженности клинических проявлений:

- •По длительности течения (по продолжительности взаимодействия возбудителя с макроорганизмом):

- •По кратности заражения (инфицирования):

- •Инфекция с однократным заражением организма.

- •По числу видов возбудителей:

- •По пути проникновения возбудителя (инфицирования):

- •По месту заражения:

- •Внебольничная.

- •По источнику инфекции:

- •Характеристика механизмов и путей передачи инфекции

- •В зависимости от поражаемых систем органов:

- •По степени распространения возбудителя в организме хозяина:

- •Генерализованная (общая) — микроорганизм распространяется (диссеминирует) из ворот инфекции лимфогенным, гематогенным путем или по отросткам нейронов:

- •По распространению и охвату территории:

- •Периоды инфекционного заболевания

- •Характеристика периодов инфекционного заболевания

- •Патогенность

- •Потенциальность — может реализоваться при определенных условиях:

- •Полидетерминантность — контролируется совокупностью хромосомных генов и мобильных генетических элементов (плазмид, транспозонов, умеренных фагов).

- •Качественная категория.

- •Генотип патогенного микроорганизма фенотипически проявляется вирулентностью. Вирулентность

- •Количественная категория. Определение вирулентности. Качественное определение вирулентности проводится прямым (биопроба) или косвенным (наличие ферментов вирулентности) способами.

- •Факторы патогенности

- •Колонизацию — размножение бактерий на поверхности клеток макроорганизма;

- •Инвазию — проникновение бактерий через слизистые и соединительнотканные барьеры макроорганизма в подлежащие ткани;

- •Переход возбудителя к другому хозяину.

- •У Грам– бактерий — пили I и общего типов;

- •Капсульные полисахариды клебсиелл, поверхностные белки, лпс;

- •Гемагглютинины вирусов.

- •Нативные — существующие изначально;

- •Приобретенные — появляются при определенных условиях (Ig, альбумины, фибронектин).

- •Активная подвижность лептоспир, обеспечивающая проникновение в макроорганизм через неповрежденные кожу и слизистые оболочки;

- •Внедрение бледной трепонемы через микротравмы кожи и слизистых.

- •Полисахаридными капсулами s. Pneumoniae, h. Influenzae, t. Pallidum, к. Pneumoniae;

- •Поверностным полисахаридом p. Aeruginosa;

- •Белком a s. Aureus, который связывается с Fc-фрагментом IgG и блокирует его опсонинсвязывающую способность;

- •Ферменты агрессии микрорганизмов:

- •Другие:

- •I. По молекулярной организации экзотоксины делятся на 2 группы:

- •II. По степени связи с бактериальной клеткой экзотоксины делятся на 3 класса:

- •Характеристика бактериальных токсинов

- •Различные клинические формы инфекционных заболеваний, вызываемые разными патогенными штаммами одного вида бактерий, связаны с их способностью продуцировать различные типы токсинов.

- •Активация комплемента по альтернативному пути;

- •Поликлональная стимуляция и пролиферация в-лимфоцитов, синтез Ig m;

- •Сравнительная характеристика бактериальных экзотоксинов и эндотоксинов

- •Генетический контроль факторов патогенности

- •Синдром системного воспалительного ответа

- •Химиопрофилактика и химиотерапия инфекционных заболеваний этапы становления химиотерапии

- •Классификация антимикробных средств

- •Группы химиопрепаратов

- •Антибиотики. Антибиотики

- •Требования к антибиотикам

- •Классификация

- •1. По антимикробному спектру действия:

- •2. По происхождению:

- •3. По типу действия:

- •4. По направленности действия:

- •5. По химическому строению:

- •Классификация и спектр активности пенициллинов

- •Классификация и спектр активности аминогликозидов

Практическое использование изменчивости

Данная способность бактерий может использоваться в следующих целях:

получение аттенуированных вакцинных штаммов;

получение антибиотиков;

изучение механизмов антибиотикорезистентности;

биотехнология (получение диагностических, лечебных и профилактических препаратов с помощью генно-инженерных методов);

разработка биологического оружия (с этой целью отбираются вирулентные штаммы микроорганизмов, резистентные к антимикробным веществам);

изменчивость патогенных микроорганизмов — основная движущая сила в развитии и совершенствовании систем защиты человека от чужеродной генетической информации. Микроорганизмы — важный фактор естественного отбора в человеческой популяции.

Медицинская биотехнология и генная инженерия

Биотехнология — прикладное научное направление, занимающееся созданием биологических продуктов с использованием методов генной инженерии.

Быстрое развитие биотехнология получила во второй половине ХХ в. благодаря развитию науки и экономической выгодности: с помощью микроорганизмов многие вещества получать в тысячи раз дешевле, чем синтезировать химически.

В настоящее время с помощью генно-инженерных методов получают диагностические, лечебные и профилактические препараты, в т. ч. вакцины, антигены, диагностикумы, гормоны (инсулин), антибиотики, иммуномодуляторы, интерфероны, цитокины, моноклональные антитела.

Генная инженерия — направление биотехнологии, позволяющее целенаправленно изменять наследственный материал живых существ.

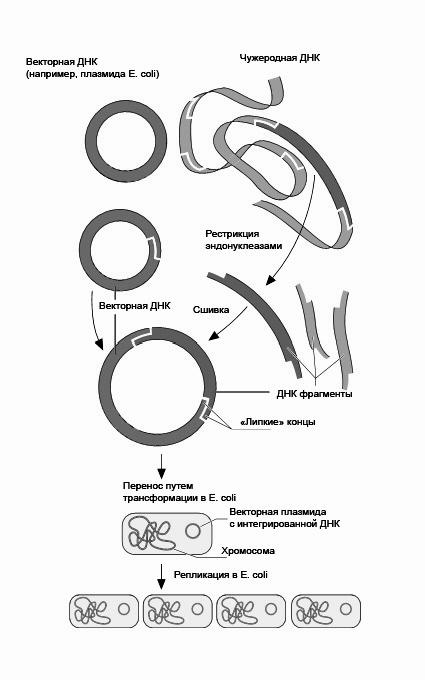

Открытие, лежащее в основе методов генной инженерии, было сделано В. Арбером в конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. Он установил, что бактерии пытаются защитить себя от действия бактериофагов: с помощью ферментов-рестриктаз они разрезают ДНК вирусов, проникших в бактерию, на фрагменты и делают вирус неактивным. Десять лет спустя Г. Боуэр показал, что действие рестриктаз высокоспецифично: они разрезают ДНК в строго определенных местах по одним и тем же основаниям, причем место фрагментации одной цепи смещено по отношению к другой на 4 пары оснований. При этом неровном разрезе возникают два выступающих конца, которые притягиваются друг к другу благодаря наличию водородных мостиков. Поэтому их называют «липкими» концами. Другой фермент — ДНК-лигаза — может, расходуя АТФ, легко вновь соединить липкие концы.

Если с помощью рестриктаз вырезать фрагменты ДНК из разных организмов, то они будут иметь подходящие друг к другу липкие концы, которые в присутствии ДНК-лигазы можно легко соединить. В результате образуются гибридные молекулы из ДНК различных организмов. Таким образом, чужеродная наследственная информация «встраивается» в исходную ДНК.

В качестве векторов для переноса генов в генной инженерии используют плазмиды и бактериофаги.

Метод клонирования заключается в том, что выделенный ген вводится в состав вектора. Затем вектор трансфецируется в быстро размножающуюся, неприхотливую бактерию-хозяина для репликации. Поскольку бактерии делятся очень быстро, то введенная чужеродная ДНК быстро удваивается, т. е. происходит ее клонирование. Путем клонирования любой фрагмент ДНК может быть размножен в бактериях в миллиарды раз, а потом с помощью рестриктаз снова выделен. Так была найдена возможность получения как нужных фрагментов ДНК в больших количествах, так и определенных генов, которые, будучи встроенными в микроорганизмы, направляют синтез новых белков (рис. 77).

Рис. 77. Клонирование ДНК

Цели генной инженерии:

модификация естественных генов человека, животных, микроорганизмов (удаление генов вирулентности и получение аттенуированных вакцинных штаммов);

синтез новых генов (перенос генов в геном других микроорганизмов) и изучение закономерности экспрессии генов;

получение генно-инженерных продуктов и использование их в клинической практике.

Используемые технологии:

Создание трансгенных организмов с заданными свойствами. Основная проблема — неясность отдаленных последствий применения трансгенных организмов.

Гибридизация клеток и получение моноклональных антител, отличающихся высокой специфичностью действия. Сегодня моноклональные антитела широко используется в диагностических исследованиях (определение иммунофенотипа клеток), начинается их использование с лечебной целью.

Использование рекомбинантных микроорганизмов, продуцирующих гормоны (инсулин, продуцируемый E. coli), вакцины (HBs-антиген, продуцируемый дрожжами-сахаромицетами — вакцина против гепатита В), цитокины (рекомбинантный интерферон, продуцируемый E. coli).