- •1. Лекции по экономической статистике предприятия

- •1. Лекции по экономической статистике предприятия

- •2.1.Население как источник трудовых ресурсов предприятий и организаций

- •2.2. Статистика численности персонала предприятия.

- •2.3. Статистика рабочего времени персонала (ппп) предприятия.

- •2.4. Статистика производительности труда.

- •2.5. Статистика заработной платы.

- •2.6. Статистические показатели соотношения темпов роста и прироста производительности труда и заработной платы.

- •3. 2. Статистика Оборотных фондов

- •3.3. Статистика уровня нтп на предприятии.

- •3.4. Статистика и показатели эффективности производственных ресурсрв и процессов на предприятии

- •5.2.1. Статистика себестоимости продукции

- •5.22.. Методика расчета себестоимости продукции в инновационных проектах

- •5. 1. Статистика себестоимости продукции .

- •5.2. Методика расчета себестоимости продукции в инновационных проектах

- •5.3.1. Статистика и расчет цены продукции

- •6.1. Рыночная конъюнктура предприятия

- •6.3. Оценка финансового состояния и финансовой устойчивости фирмы на основе расчета показателей чистой прибыли

- •6.1. Рыночная конъюнктура предприятия

- •6.3. Оценка финансового состояния и финансовой устойчивости фирмы на основе расчета показателей чистой прибыли предприятия

- •7.2. Место риска в инвестировании капитала

- •7.3. Способы оценки степени риска

- •7.5. Сущность и содержание риск-менеджмента

- •7.6. Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента

- •8.2. Расчет вероятности и величины риска

- •8.3. Снижение степени неопределенности при определении вероятности и степени (уровня) риска

- •Список литературы

- •Часть 2. Экономическая статистика предприятия

- •Тема 1: «статистики населения»

- •1 Теоретические основы статистики населения

- •1.1 Социально экономическая статистика населения и «уровня жизни»

- •Тема 2: «статистики занятости и безработицы»

- •1. Статистика доходов и расходов населения.

- •Источники данных и задачи статистики при изучении доходов и расходов населения.

- •1.2. Виды доходов и методы их расчета

- •Формирование выборочной сети бюджетов домашних хозяйств

- •1.4. Программа наблюдения и основные показатели доходов и

- •1.5. Модели распределения населения по среднедушевому денежному доходу (расходу)

- •1.6. Дифференциация доходов

- •1.7. Методы измерения и система показателей уровня и распространения бедности.

- •2. Расчетная часть

- •Тема 4 : « статистические показатели и анализ численности персонала предприятия»

- •Тема 5: «статистика численности работников и рабочего времени на предприятии».

- •Глава 1 Показатели численности работников на предприятии 114

- •Глава 2 Рабочее время на предприятии 116

- •Введение

- •Глава 1 Показатели численности работников на предприятии

- •1.2 Определении избытка или экономии рабочей силы на промышленном предприятии

- •Глава 2 Рабочее время на предприятии

- •Тема 6: «статистические показатели и анализ использования рабочего времени на предприятии».

- •1 Показатели и рабочее временя. 123

- •2 Анализ использования рабочего времени 126

- •Тема 7 : “статистика производительности труда и заработная плата на промышленном предприятии”

- •1. Производительность труда. Основные показатели и методы расчета.

- •2. Затраты на оплату труда.

- •3. Система оплаты труда.

- •4. Анализ динамики заработной платы.

- •Тема 8: «статистика фонда заработной»

- •Заключение

- •Тема 11: «статистика и анализ показателей основных и оборотных фондов»

- •1: «Основные фонды предприятий»

- •1.1 Понятие, сущность, значение и их классификация.

- •1.2 Основные фонды предприятий в денежном (стоимостном) выражении.

- •1.3.Амортизация и методы ее начисления.

- •1.4 Показатели использования основных фондов

- •2: «Оборотные средства предприятий».

- •2.1 Понятие, значение и основы организации

- •2.2 Нормирование оборотных средств

- •Тема12 : «статистика и методы анализа оборотных фондов»

- •1. Статистические методы анализа оборотных фондов

- •1. 1. Состав оборотных фондов

- •1. 2. Метод группировок при анализе оборотных фондов

- •1.3. Абсолютные и относительные показатели наличия оборотных фондов

- •1.4. Использование рядов динамики при анализе оборотных фондов

- •1.5. Использование средних величин при анализе оборотных фондов

- •1.6. Применение коэффициентов при анализе оборотных фондов

- •1.7. Применение индексного метода при анализе оборотных фондов

- •1.8. Корреляционно – регрессионный анализ в статистике оборотных фондов

- •2. Экономическая характеристика оборотных средств Каменского сельского лесхоза

- •2.1. Монографическое описание Каменского сельского лесхоза

- •2. 2. Состав оборотных фондов Каменского сельского лесхоза

- •3. Статистические методы анализа оборотных фондов

- •Среднегодовая стоимость оборотных средств Каменского сельского лесхоза за 2002 год.

- •Каменского сельского лесхоза (средняя величина).

- •Реализация продукции Каменского сельского лесхоза за 2002г., тыс. Руб.

- •Показатели использования оборотных средств Каменского сельского лесхоза в 2002 г.

- •Показатели динамики использования оборотных средств Каменского сельского лесхоза в 2002 году.

- •Перенесем или заполним таблицу исходных данных.

- •Оценим полученный индекс корреляции.

- •Анализа в ms Excel.

- •Исходные данные и расчетные показатели для корреляционно-регрессионного анализа оборотных средств Каменского сельского лесхоза в 2002 г., тыс. Руб.

- •Тема 14а: «статистические показатели физического объема продукции»

- •1 Теоретические аспекты изучения статистических показателей физического объема

- •1.1 Статистика промышленной продукции

- •1.2 Система стоимостных показателей для учета объема производства предприятия (на микроуровне) и в снс (на микроуровне)

- •Заключение

- •Тема 14: «статистика нтп и оценки эффективности инноваций на предприятии»

- •(Бакаев в.В.)

- •1 Показатели нтп

- •1.1 Эффективность нтп

- •2.2 Оценка инноваций

- •Тема 15: «статистика научно-технической и инновационной деятельности»

- •Введение

- •1. Теоретические основы статистического изучения научно-технической и инновационной деятельности

- •1.1. Система показателей статистики науки и инноваций.

- •1.2. Особенности статистического изучения научной деятельности.

- •1.2.1. Показатели кадрового потенциала.

- •1.2.2. Показатели материально-технической базы.

- •1.2.3. Показатели финансирования исследований и разработок.

- •1.3. Особенности статистического изучения инновационной деятельности.

- •1.3.1. Оценка инновационной активности предприятий.

- •1.3.2. Показатели затрат на технологические инновации.

- •1.4. Статистическое изучение результативности научной и инновационной деятельности.

- •2. Нормативная часть статистического изучения научной и инновационной деятельности.

- •3. Статистический анализ научной и инновационной деятельности на примере Калининградской области.

- •4. Расчет отдельных показателей научной и инновационной деятельности на примере ооо “Айсберг - Аква”.

- •Заключение

- •Тема 17: «статистика и анализ себестоимости и цены продукции индексным методом»

- •1. Статистика себестоимости продукции

- •1.1 Понятие себестоимости продукции, ее значение и задачи

- •1.2 Основные показатели себестоимости продукции

- •2. Предмет, задачи и основные показатели статистики обращения общественного продукта

- •3. Задачи и система показателей статистики цен

- •3.1. Задачи и система показателей статистики цен в индексной форме

- •Тема 18: «статистика и анализ показателей прибыли предприятия»

- •2 Анализ прибыли

- •Тема 20: «статистка и анализ рентабельности предприятия»

- •Введение

- •1 Статистические показатели

- •1.1 Виды статистических показателей

- •1.2 Абсолютные показатели

- •1.3 Относительные показатели

- •1.4 Средние показатели

- •2. Анализ рентабельности предприятия

- •2.1. Понятие рентабельности.

- •2.2. Анализ рентабельности хозяйственной деятельности.

- •2.3. Анализ финансовой рентабельности.

- •2.4. Анализ рентабельности продукции.

- •Заключение

- •Тема 21: «статистика финансов промышленного предприятия»

- •1 Теоретическая часть

- •Задачи статистики финансов

- •Показатели, характеризующие финансовую деятельность предприятия

- •1.3 Показатели использования оборотных активов

- •Показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости предприятия

- •2 Расчетно-практическая часть. Исходные данные.

- •2.2 Определение среднего возраста оборудования и эксплуатационных расходов

- •2.3 Определение среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации для каждого статистического признака

- •2.4 Определение медианы возраста оборудования

- •2.5 Аналитическая группировка данных

- •2.6 Определение коэффициента корреляции

- •2.7 Вычисление уравнения линии регрессии и построение поля корреляции

- •Заключение

- •Тема 22: «статистические методы анализа финансовых показателей»

- •2. Анализ финансовых коэффициентов

- •Формирование и распределение прибыли

- •2. Оценка эффективности управления

- •5. Система критериев и методика оценки неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий

- •Тема 23: «статистика рыночной конъюнктуры и ликвидности предприятия»

- •Введение

- •Заключение

- •Тема 24: «статистика кредита»

- •Тема 25: «статистики финансовой и кредитной деятельности предприятия»

- •1. Теоретические аспекты статистики финансовой и кредитной деятельности предприятия 287

- •1.1. Основные показатели финансовой деятельности и задачи статистики финансов 287

- •1.2 Показатели статистики кредита 290

- •Введение

- •1. Теоретические аспекты статистики финансовой и кредитной деятельности предприятия

- •1.1. Основные показатели финансовой деятельности и задачи статистики финансов

- •1.2 Показатели статистики кредита

- •Заключение

- •Тема 27: «статистические методы оценки рисков па предприятии»

- •2 Риск-менеджмент

- •2.2 Методы управления риском

- •Тема 28: «статистический анализ бизнес рисков на предприятии»

- •Введение

- •2. Методы оценки бизнес-рисков

- •Заключение

- •Тема 29: «статистика и анализ хозяйственной деятельности предприятия» (с242)

- •Введение

- •1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: предмет, содержание и задачи

- •Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности

- •1.2. Статистическая классификация анализа хозяйственной деятельности.

- •2. Метод и методика комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия

- •2.1.Экономико-статистические методы анализа финансовой устойчивости хозяйственной деятельности предприятия

- •2.2. Расчет и статистический анализ финансовых показателей хозяйственной деятельности предприятия

- •Статистика и анализ состава и динамики балансовой прибыли.

(Бакаев в.В.)

1 Показатели нтп

1.1 Эффективность нтп

Под эффективностью НТП понимают соотношение эффекта и вызвавших его затрат.

Эффективность ‑ относительная величина, измеряемая в долях единицы или в процентах и характеризующая результативность затрат. Критерий эффективности ‑ максимизация эффекта при заданных затратах или (чаще) минимизация затрат на достижение заданного эффекта.

Эффектом НТП считают результат научно-технической деятельности, который в теории эффективности отождествляется с физическим объемом чистого продукта (в масштабе национальной экономики он в стоимостной форме соответствует национальному доходу).

На уровне отраслей и предприятий эффектом считают либо чистую продукцию (этот показатель получает все большее распространение в практике хозяйствования), либо часть чистой продукции – прибыль:

П = Ц – С, (1)

где П - прибыль за единицу продукции;

Ц – цена единицы продукции;

С – себестоимость единицы продукции [4, c.211].

В последнее время своеобразным элементом эффекта считают и снижение экономического ущерба, например от загрязнения окружающей среды.

Под затратами на НТП понимается вся совокупность израсходованных для достижения эффекта ресурсов (или отдельных видов ресурсов). В масштабах национальной экономики затратами является совокупность капитальных вложений, оборотных фондов и живого труда (заработная плата).

В зависимости от уровня оценки, объема учитываемых эффекта и затрат, а также назначения оценки различают несколько видов эффективности.

1. Народнохозяйственная эффективность НТП характеризует отношение эффекта к затратам в масштабах народного хозяйства и в показателях, принятых для характеристики его функционирования.

2. Хозрасчетная эффективность НТП характеризует результативность затрат в масштабах отрасли, объединения, предприятия и рассчитывается на базе показателей, принятых для оценки деятельности этих звеньев. Наиболее распространенным показателем хозрасчетной эффективности является рентабельность производства.

3. Полная эффективность НТП отражает отношение полного эффекта хозяйственной и социальной деятельности, например полный объем национального дохода или прибыли, ко всем затратам, вызвавшим этот эффект (как в прошлом, так и в расчетном периоде).

4. Приростная эффективность НТП характеризуется отношением прироста эффекта за расчетный период к приросту вызвавших его затрат.

5. Сравнительная эффективность НТП представляет частный случай приростной эффективности, когда базой для расчета эффекта и затрат являются показатели не прошлой деятельности, а одного из сравниваемых вариантов. В качестве эффекта здесь чаще всего выступает рост прибыли за счет снижения себестоимости при реализации одного варианта по сравнению с другим, а в качестве затрат - дополнительные капитальные вложения, обеспечивающие снижение себестоимости по лучшему варианту.

6. Абсолютная эффективность НТП характеризует отношение конечного народнохозяйственного или хозрасчетного эффекта к затратам на реализацию варианта, отобранного по критериям максимальной сравнительной эффективности или минимума приведенных затрат.

К мероприятиям НТП относятся создание, производство и использование новых, реконструкция или модернизация существующих средств и орудий труда, предметов труда и потребления, технологических процессов, в том числе содержащих изобретения и рационализаторские предложения, а также способов и методов организации производства, труда и управления.

Показатель экономического эффекта на всех этапах реализации мероприятий НТП определяется как превышение стоимостной оценки результатов над стоимостной оценкой совокупных затрат ресурсов за весь срок осуществления мероприятий НТП [1, c.191].

Экономический эффект мероприятия НТП рассчитывается по условиям использования продукции за расчетный период.

Суммарный по годам расчетного периода экономический эффект рассчитывается по формуле:

Эт = Рт – Зт, (2)

где Эт - экономический эффект мероприятия НТП за расчетный период;

Рт - стоимостная оценка результатов мероприятия НТП за расчетный период;

Зт - стоимостная оценка затрат на мероприятия НТП за расчетный период.

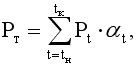

Стоимостная оценка результатов за расчетный период осуществляется следующим образом:

(3)

(3)

где Рт - стоимостная оценка результатов в t-м году расчетного периода;

tн и tk - начальный и конечный годы расчетного периода;

аt - стоимостная оценка отдельного результата в году t.

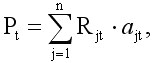

Социальные и экологические результаты осуществления мероприятий НТП, через определение их стоимостной оценки определяется по формуле:

(4)

(4)

где Pt - стоимостная оценка социальных и экологических результатов

осуществления мероприятий в году t;

Rjt - величина отдельного результата (в натуральном измерении) с учетом масштаба его внедрения в году t;

ajt - стоимостная оценка единицы отдельного результата в году t;

n - количество показателей, учитываемых при определении воздействия мероприятия на окружающую среду и социальную сферу.

1.2 Показатели научно-технического прогресса и экономическая оценка его эффективности

Научно-технический прогресс характеризуют следующие группы показателей.

· Кадровые, к которым относят количество и квалификацию научно-технических специалистов (с распределением по типам организаций, отраслям науки и техники, ученым степеням и званиям и т.п.); количество и качество подготовки лиц с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве.

· Материально-технические: ежегодные расходы государства на научно-технические и опытно-конструкторские работы и подготовку научно-технических специалистов; уровень оснащенности науки и инженерной деятельности опытно-экспериментальным оборудованием и т.д.

· Показатели уровня развития и возможностей системы научно-технической информации. Они отражают количество и качество накопленных информационных фондов (библиотек, пакетов прикладных программ, алгоритмов и математических моделей, информационно-поисковых и экспертных систем, банков данных и т.п.).

· Организационно-управленческие показатели, которые отражают состояние планирования и управления в науке и технике; степень оптимальности взаимодействия НИИ, ОКБ, вузов и производства в интересах ускорения НТП; степень соответствия организационной и штатной структуры научно-технической сферы решаемым ею задачам, объективным потребностям НТП.

· Обобщающие показатели, характеризующие функционирование и развитие научно-технического потенциала. Это повышение производительности труда, рост эффективности общественного производства, национального дохода за счет внедрения достижений науки и техники.

От того, какие качественные и количественные параметры закладываются в развитие производства, будет зависеть и качество научных решений, поскольку тем самым они ориентируют и науку на эти параметры [5, c.105].

Научно-технический прогноз ‑ обоснованная вероятностная оценка перспектив развития определенных областей науки, техники и технологии, а также требуемых для этого ресурсов и организационных мер.

Объектом прогнозирования могут быть техника, технология и их параметры, организация производства и труда, управление предприятием, новая продукция, требуемые финансы, НИР, подготовка научных кадров и др.

В целом прогнозирование НТП включает в себя:

· установление объекта прогноза;

· выбор метода прогнозирования;

· разработку самого прогноза и его верификацию (вероятностную оценку).

После прогнозирования идет процесс планирования НТП на предприятии. При его разработке необходимо придерживаться следующих принципов: приоритетность, непрерывность планирования, комплексность планирования, экономическая обоснованность и обеспеченность ресурсами.

Для корректировки плана необходимо знать, как повлияет реализация плана НТП на технико-экономические показатели работы предприятия в плановом периоде [2].

Планируемый прирост прибыли от производства новой или модернизированной продукции определяется по формуле:

DП = (Цн – Сн)Vн – (Цст – Сст)Vст, (5)

где DП ‑ планируемый прирост прибыли от производства новой или модернизированной продукции;

Цн, Цст ‑ оптовая цена новой и старой продукции;

Сн, Сст ‑ себестоимость производства единицы новой и старой продукции;

Vн,Vст ‑ объем выпуска продукции до и после реализации проекта.

Величина снижения себестоимости продукции от внедрения нововведений определяется по формуле:

D C = (C1 – C2)V2, (6)

где DС ‑ величина снижения себестоимости продукции за счет внедрения нововведения;

C1, С2 ‑ себестоимость единицы продукции до и после внедрения нововведения;

V2 ‑ объем выпуска продукции после внедрения нововведений.

Внедрение нововведений влияет и на рост производительности труда (выработки). Рост производительности труда (ПТ) определяют по формуле:

DПТ = Ппл / По * 100% (7)

где ПТпл, ПТо ‑ производительность труда в плановом и отчетном периоде.

Это влияние можно определить и по следующей формуле:

DПТ = (DNобщ / N - DNобщ )*100% (8)

где DПТ ‑ темпы прироста производительности труда;

DNобщ ‑ общая величина реального высвобождения работников вследствие внедрения новой техники;

N ‑ общая величина численности персонала при плановом объеме и базовой производительности труда.

2 Оценка эффективности инноваций

2.1 Необходимость оценки эффективности инноваций

Проблема комплексной оценки эффективности капитальных вложений постоянно находилась и находится в центре внимания ученых-экономистов и руководителей-практиков различных уровней и рангов. И прежде чем приступить к рассмотрению конкретных методик оценки инновационных проектов, целесообразно остановиться на некоторых методологических вопросах в области капитальных вложений, ориентируясь при этом на современное состояние и перспективы развития экономики страны. В общем случае проблема оценки эффективности инвестиций возникает перед потенциальным инвестором, т.е. перед тем хозяйствующим субъектом, в распоряжении которого находятся капитальные ресурсы, инвестирование которых может принести их собственнику некоторую выгоду.

Дисконтирование основано на том, что любая сумма, которая будет получена в будущем, в настоящее время обладает меньшей ценностью. Идея дисконтирования состоит в том, что для фирмы предпочтительнее получить деньги сегодня, а не завтра, поскольку будучи инвестированы в инновации, они завтра уже принесут определенный дополнительный доход. Кроме того, откладывать получение денег на будущее рискованно: при неблагоприятных обстоятельствах они принесут меньший доход, чем ожидалось, а то и совсем не поступят.

Т

(9)![]()

Поскольку инвестиции характеризуются одноразовостью или ограниченным периодом вложений, длительным сроком окупаемости, большой величиной, а издержки производства — это величина, как правило, годовая, то для того чтобы привести их к единой годовой размерности с помощью коэффициента экономической эффективности или уровня процентной ставки, берут часть инвестиций (капитальных вложений). Отсюда и появился термин «приведенные затраты».

3i = Сi + Ен Кi = min, (10)

где 3i — приведенные затраты по каждому варианту;

Сi — издержки производства (себестоимость) по тому же варианту;

Ен — норматив эффективности капитальных вложений;

Кi — инвестиции по тому же варианту.

В плановой экономике величина Ен устанавливается централизованно. В рыночной экономике каждая отдельная фирма, предприятие устанавливает такой норматив либо на уровне процентной ставки E, либо как норматив рентабельности инвестиций Rн.

Эффект инновационной деятельности является многоаспектным (таблица 1). Размер эффекта от реализации инноваций непосредственно определяется их ожидаемой эффективностью, проявляющейся:

а) в продуктовом смысле (улучшение качества и рост товарных ассортиментов);

б) в технологической смысле (рост производительности труда и улучшение его условий);

в) в функциональном смысле (рост эффективности управления);

г) в социальном смысле (улучшение качества жизни).

Следовательно, экономическая ценность (стоимость) нововведений для их покупателя непосредственно определяется их ожидаемой (прогнозируемой) полезностью, позволяющей ему преодолевать проблему ограниченности того или иного вида привлеченных ресурсов. Стоимость инноваций для их продавца непосредственно определяется ожидаемой выгодностью их продажи. Понятия стоимости и полезности инноваций в экономическом смысле идентифицируются во взаимосвязанном анализе качества и количества: а) производимых вещей (продуктов); б) выполняемого труда (работ и функций); в) изменения издержек производства и реализации; г) изменения объема продаж, доли на рынке, прибыли и других показателей конкурентности в рамках существующего спроса [3, c.283].

Таблица 1 - Виды эффекта от реализации инноваций

Вид эффекта |

Факторы, показатели |

Экономический

Научно-технический Финансовый Ресурсный

Социальный

Экологический

|

Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды результатов и затрат, обусловленных реализацией инноваций Новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность Расчет показателей базируется на финансовых показателях Показатели отражают влияние инновации на объем производства и потребления того или иного вида ресурса Показатели учитывают социальные результаты реализации инноваций Шум, электромагнитное поле, освещенность (зрительный комфорт), вибрация. Показатели учитывают влияние инноваций на окружающую среду

|

Эффективность инноваций непосредственно определяется их конкретной способностью сберегать соответствующее количество труда, времени, ресурсов и денег в расчете на единицу всех необходимых и предполагаемых полезных эффектов создаваемых продуктов, технических систем, структур. Само понятие "эффективность науки" распространяется на комплекс проблем оценки научной деятельности в различных ее аспектах: экономическую эффективность, научно-технический уровень, социальную эффективность и т. д. Сравнительно недавно стали появляться исследования, в которых эффекты НИОКР базируются на концептуальном подходе, согласно которому выделяют три их вида: социально-политический, научно-технический и экономический. Эти виды эффектов находятся в определенном единстве, взаимно влияют друг на друга. Результат, получаемый от реализации НИОКР, имеет экономический, социальный или чисто научный характер. Экономическим называется результат, приводящий к сбережению трудовых, материальных или природных ресурсов либо позволяющий увеличить производство средств производства, предметов потребления и услуг, получающих стоимостную оценку.