- •Роль микоплазм в патологии

- •Сравнительная характеристика спирохет, актиномицетов, риккетсий, хламидий, микоплазм

- •Обмен веществ и энергии (метаболизм) у прокариот

- •Химическая структура и питательные потребности бактерий

- •Питание микроорганизмов

- •Пассивная (простая) диффузия:

- •Способы проникновения питательных веществ через цпм в бактериальную клетку

- •Облегченная (ускоренная) диффузия:

- •Активный транспорт:

- •Перенос химически модифицированных молекул (транслокация):

- •У бактерий обнаружены ферменты 6 классов:

- •По месту функционирования микробные ферменты делятся на 2 группы:

- •В соответствии с механизмами генетического контроля у бактерий различают ферменты:

- •Конструктивный метаболизм

- •Пути получения энергии у прокариот

- •Энергетический метаболизм

- •Классификация бактерий по отношению к кислороду воздуха

- •Метаболическое направление эволюции микроорганизмов

- •Рост и размножение микроорганизмов рост

- •Размножение

- •II. Бесполые способы размножения.

- •Покоящиеся формы микроорганизмов

- •Противомикробные мероприятия

- •Стерилизация

- •Способы

- •Наиболее часто используемые режимы стерилизации паром под давлением

- •Стерилизации инструментов и изделий медицинского назначения

- •Виды контроля стерилизации в лпу

- •Максимальные сроки сохранения стерильности объектов в зависимости от вида упаковки

- •Последствия нарушения режимов стерилизации

- •Жизнеспособность спор Clostridium botulinum

- •Дезинфекция

- •Способы

- •Корреляция классификации медицинских инструментов с уровнем дезинфекции

- •Характеристика дезинфектантов

- •Антисептика

- •Способы

- •Препараты нпо «БелАсептика», зарегистрированные мз Республики Беларусь и рекомендованные к применению

- •Особенности применения антисептиков в стоматологической практике

- •Критерии рациональной антисептикотерапии

- •Асептика

- •Противомикробный режим

- •Генетика бактерий

- •Наследственность бактерий

- •Генетический аппарат бактерий

- •I. Нуклеоид:

Классификация бактерий по отношению к кислороду воздуха

Группа бактерий |

Наличие ферментов, нейтрализующих токсические кислородные продукты |

При доступе кислорода воздуха |

Без доступа кислорода воздуха |

||

Супероксиддисмутаза (О•→ Н2О2) |

Каталаза (Н2О2→ Н2О+ О2) |

||||

Облигатные аэробы |

+ |

+ |

Растут |

Не растут |

|

Микроаэрофилы |

+ |

± |

↓О2 — растут |

||

Капнофилы |

+ |

± |

↑СО2 — растут |

||

Анаэробы |

Облигатные |

– |

– |

Погибают |

Растут |

Аэротолерантные |

+ |

– |

Не растут, но не погибают |

||

Факультативные |

+ |

+ |

Растут |

||

Рис. 60. Выявление типа дыхания микроорганизмов при культивировании в высоком столбике агара

Анаэробы очень широко распространены. Они являются возбудителями ряда опасных инфекционных заболеваний человека, используются в промышленности как продуценты ценных для народного хозяйства соединений.

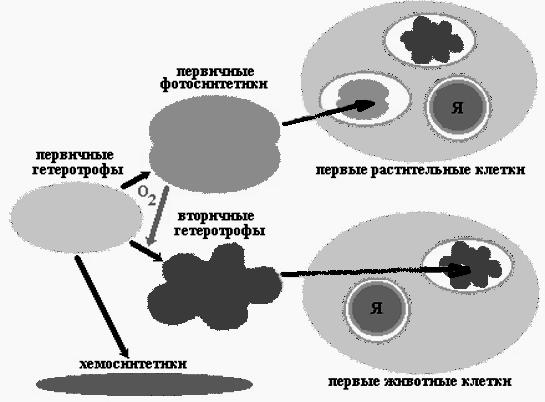

Метаболическое направление эволюции микроорганизмов

Пробионты, появившиеся 3,6 млрд лет назад, были первичными гетеротрофами и получали энергию при расщеплении органических веществ абиогенного происхождения, в изобилии имевшихся в окружающей среде. Примером древнего способа обмена веществ, дошедшего до наших дней, является гликолиз — ферментативное бескислородное расщепление глюкозы. По мере истощения запаса органического материала возникала жесткая конкурентная борьба за него, что ускорило процесс эволюции первичных гетеротрофов. Таким образом, первичными организмами нашей планеты были анаэробы (2,5–3 млрд лет назад).

Исключительным событием стало возникновение фотосинтеза у анаэробных бактерий. Фотосинтез освободил клетки от зависимости доступности органики абиогенного происхождения. Побочным продуктом фотосинтеза являлся кислород, накопление которого в атмосфере привело к коренному изменению хода эволюции. Появление озонового экрана защитило первичные организмы от смертельного УФО и положило конец абиогенному синтезу органики.

Первые аэробные бактерии появились 2,4–2,8 млрд лет назад благодаря приобретению аппарата окислительного фосфорилирования. Продукты брожения подвергались дальнейшему окислению до СО2 и Н2О. Аэробные (вторичные) гетеротрофы могли более эффективно, чем анаэробные (первичные) гетеротрофы, расщеплять органические вещества, образующиеся в результате фотосинтеза (рис. 61).

Я

Я

Рис. 61. Эволюция пробионтов

С ростом концентрации кислорода в атмосфере усложнялась жизнь первичных анаэробных гетеротрофов. Некоторые из них вымерли, другие нашли бес-кислородную среду (метанобразующие бактерии или серные бактерии, живущие в горячих подземных источниках).

Некоторые первичные гетеротрофы пошли по пути, приведшему к образованию эукариотических клеток. Часть из них вступила в симбиоз с аэробными бактериями, способными к окислительному фосфорилированию. Поглотив вторичных гетеротрофов, первичные не расщепили их на молекулы, а сохранили в качестве энергетических станций, называемых сегодня митохондриями. Такие симбионты дали начало царствам животных и грибов.

Другая часть первичных гетеротрофов «заключила союз» не только с аэробными гетеротрофами, но и с первичными фотосинтетиками, сохранив последних в качестве хлоропластов. Такие симбионты дали начало царству растений.

В пользу симбиотической теории образования эукариот говорят наличие двух мембран у митохондрий и хлоропластов (внутренняя — своя, наружная — образована клеткой-захватчиком) и идеальный генетический код, позволивший эукариотам отстранится от чужой генетической информации. Митохондрии и хлоропласты имеют кольцевую ДНК и бактериальные рибосомы потому, что их предки были бактериями.

Сравнительный биохимический анализ показывает, что в основе энергетического обмена всех без исключения организмов лежат одни и те же поразительно сходные между собой цепи реакций, не связанных с потреблением свободного кислорода, — реакции, которые происходят в клетках современных анаэробов.