- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.2. Управление безопасностью жизнедеятельности

- •Глава 2

- •Раздел II

- •Глава 3

- •3.3. Рельеф местности

- •Расчетные скорости на дорогах

- •3.4. Животный и растительный мир

- •Глава 4

- •4.1 Сведения о чрезвычайных ситуациях природного характера на территории рф в 2000 — 2002 гг.

- •4.2. Стихийные гидрометеорологические явления

- •Сила и скорость ветра

- •Последствия наводневвй конца XX в.

- •Раздел III

- •Глава 5 организация деятельности по охране труда

- •5.!. Условия и режимы труда работников

- •5.3. Профессиональные заболевания

- •Глава 6 микроклимат и освещение на производстве

- •6.1. Размещение и территория производственных объектов

- •6.3. Запыленность и загазованность воздуха в рабочих зонах

- •6.4. Вентиляция, отопление и водоснабжение

- •6.5. Естественное и искусственное освещение

- •Глава 7

- •7.2. Отрицательное влияние электромагнитных полей и излучений

- •Глава 8 электрическая и пожарная безопасность

- •8.1. Уровни электробезопасности

- •Характер воздействия тока на человека

- •8.2. Защита от воздействия электрического тока

- •8.4. Требования пожарной безопасности

- •Глава 9

- •9.1. Управление подвижным составом

- •9.2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

- •9.3. Перегрузочные работы

- •9.5. Перевозка опасных грузов

- •Глава 10

- •Раздел IV

- •Глава 11

- •Глава 12

- •12.1. Нормативно-правовая база

- •Глава 4, Зависимость транспортной безопасности от стихийных

- •Глава 9. Техника безопасности при осуществлении производственных процессов .............................................................................................. 179

Глава 10

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

10.1. Требования по обеспечению безопасности движения

Движение транспорта — это совокупность общественных от-4-ношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств в пределах путей сообщения. Но своей значимости дорожное движение входит в первую десятку важнейших систем жизнеобеспечения общества.

Безопасность движения— это состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от транспортных происшествий и их последствий.

Безопасность движения характеризует способность транспортной системы функционировать в заданных пределах параметров, обеспечивающих выполнение транспортной задачи и исключающих либо минимизирующих нарушения, которые являются потенциальной или реализованной угрозой для жизни и здоровья пассажиров, сохранности подвижного состава, постоянных устройств и грузов, а также для окружающей среды. Безопасность предполагает возможность изменять параметры движения в случае возникновения потенциальной угрозы для недопущения дальнейшего развития опасной ситуации. Это реализуется путем подачи предупреждающего сигнала, снижения скорости, остановки транспортного средства и другими приемами.

Нарушениями безопасности движения следует считать отклонение от норм работы транспортной системы, в результате, которого создается угроза для жизни, здоровья пассажиров и персонала, сохранности транспортных объектов и грузов, окружающей среды или происходит сбой в работе, выразившийся в невыполнении установленного графика (расписания) движения.

Для обеспечения безопасности движения необходимо выполнение требований к транспортным средствам, производственной базе и объектам инфраструктуры транспорта, участникам и организации движения, содержащиеся в законодательных актах РФ. К таким актам, создающим правовую основу построения системы безопасности движения, следует отнести Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Уголовный кодекс РФ от 11 июня 1996 г. № 63-ФЗ, Положение о Российской транспортной инспекции Министерства транспорта РФ, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 515, Правила дорожного движения:•• РФ, утвержденные Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090, Правила техники безопасности на судах морского флота РД 31.81.10 — 91 и другие нормативно-правовые документы. Требования к транспортным средствам. Техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в движении, должны обеспечивать его безопасность и соответствовать государственным стандартам, правилам технической эксплуатации, инструкциям заводов-изготовителей и другой нормативно-технической документации.

Поддерживать подвижной состав в технически исправном состоянии обязаны владельцы или лица, эксплуатирующие транспортные средства. Они несут ответственность за последствия, которые могут произойти вследствие невыполнения правил движения или пренебрежения мерами предосторожности, необходимыми в соответствии с обычной практикой вождения либо особыми обстоятельствами данного случая. Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии технических неисправностей, создающих угрозу безопасности движения.

Транспортные средства, изготовленные в России или ввозимые из-за рубежа для эксплуатации на срок свыше 6 мес, подлежат обязательной сертификации. Находящиеся в эксплуатации транспортные средства должны подвергаться периодическому осмотру и техническому обслуживанию.

Автомобили проходят обязательный государственный технический осмотр. С 1 марта 2002 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2002 г. № 127 «О правилах дорожного движения». Оно содержит изменения и дополнения в Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Данный Перечень является приложением к Основным положениям по обеспечению безопасности дорожного движения и предназначен главным образом для водителей, которые не должны эксплуатировать транспортные средства с неисправностями, указанными в Перечне. Принятие вышеуказанного постановления связано с вступлением в силу с 1 января 2002 г. ГОСТ Р 51709 — 200! «Требования безопасности к техническому состоянию автотранспортных средств. Методы проверки взамен ранее действовавшего ГОСТ 25478 — 91 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки». Согласно новому ГОСТу количественные требования допускается проверять только с использованием измерений, применяя для этого средства измерений и средства технического диагностирования. Качественные требования, которые предъявляются к работоспособности частей транспортных средств, их комплектности, пригодности к применению и отсутствию следов износа или повреждения деталей, должны проверяться как с использованием технических средств, так и экспертным путем с привлечением квалифицированных специалистов.

В обновленном Перечне максимальный тормозной путь и установившееся замедление, характеризующие эффективность торможения рабочей тормозной системы, несколько снижены. Данное положение стало соответствовать Правилам ЕЭК.ООН, применяемым при сертификационных испытаниях новых транспортных средств. В Перечень неисправностей дополнительно включена неисправность по рулевому управлению, связанная с неработоспособностью фиксации положения регулируемой рулевой колонки. Расширен перечень неисправностей колес и шин, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Не разрешается установка на одну ось транспортных средств шин различных размеров и моделей. Нельзя устанавливать на одну ось шины морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные. Данные требования введены в связи с различным поведением тин на одной оси при разных условиях движения, что может привести к заносу или уводу автомобиля.

При перевозках пассажиров не допускается эксплуатация автобусов с неработающими аварийными выключателями дверей и сигналом требования остановки, а также приборами внутреннего освещения салона. Указанные повреждения при возникновении аварийной или другой нештатной ситуации, например при пожаре, не позволяют людям вовремя покинуть салон автобуса.

Обязательным является наличие подголовников сидений, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства. Такая мера обеспечивает защиту шейных позвонков водителей и пассажиров при ударе автомобиля сзади. На повышение безопасности нацелен запрет эксплуатации автомобилей с неработающими держателем запасного колеса, лебедкой, механизмом подъема-опускания запасного колеса и др.

Особое внимание уделено требованиям безопасности газовой системы питания двигателей. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей, должны соответствовать данным свидетельства по датам последнего и 1анируемого освидетельствования.

В конструкцию транспортного средства не допускается вносить ^изменения без разрешения ГИБДД.

Для повышения экологической безопасности запрещается эксплуатация автомобилей с двигателями, имеющими нарушения герметичности системы вентиляции картера. Согласно По-1становлению правительства РФ № 127, начиная с 2003 г. во время проведения государственного технического осмотра автотранспортных средств осуществляются проверки на соответствие (техническим нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В 1993 г. Международной морской организацией (ИМО) был принят Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнений (МКУБ), который стал обязательным для судоходных компаний. В России введением в действие этого документа с 1994 г. начал заниматься Российский морской регистр судоходства по поручению Министерства транспорта РФ. В 1996 г. прошла первая сертификация судоходных компаний. Данный Международный кодекс окончательно принят в 2002 г. К этому времени была усовершенствована нормативная база, организовано обучение представителей компаний и экипажей судов в учебно-тренажерных центрах. Это способствовало внедрению и эксплуатации систем управления безопасностью. В настоящее время большинство российских судоходных компаний сертифицированы или находятся в стадии сертификации. Компании, прошедшие сертификацию, получают документ о соответствии Кодексу и свидетельство об управлении безопасностью для судов. Если на судне отсутствует такое свидетельство, судно задерживают в порту до получения документов из компании. Судно будет либо простаивать в ожидании сертификационных документов, либо работать в каботажном плавании.

Требования к производственной базе и инфраструктуре. Проектирование, строительство, реконструкция и содержание автомобильных и железных дорог, водных путей должны обеспечивать безопасность движения и соответствовать требованиям строительных норм, правил, стандартов и других нормативных документов. Дороги обустраиваются объектами сервиса с учетом удовлетворения потребностей участников движения, обеспечения их информацией о расположении ближайших учреждений здравоохранения, связи, питания и отдыха, пунктов технической помощи, а также информацией о местных условиях движения.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и предоставляющие услуги по техническому сервису автотранспортных средств, обязаны иметь лицензию и сертификат соответствия на выполнение этих работ и услуг.

Аэропорты гражданской авиации, в состав которых входят аэродром, аэровокзал, почтово-грузовой комплекс, средства хранения и заправки горюче-смазочных материалов, центры технического 11 коммерческого обслуживания воздушных судов, объекты обеспечения энергетических потребностей аэропорта и др., должны иметь сертификат годности и пройти государственную регистрацию. Требования к участникам движения. Права граждан на безопасные условия движения гарантируются государством и обеспечиваются путем выполнения законодательства РФ. Участники движения обязаны соблюдать требования безопасности движения, изложенные в документах федеральных органов, ведомственных инструкциях и положениях. Нарушение законодательства о безопасности движения его участниками влечет за собой в установленном порядке дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность.

Медицинское обеспечение безопасности движения заключается в обязательном медицинском освидетельствовании и переосвидетельствовании кандидатов в водители и водителей (пилотов, машинистов, судоводителей), а также проведении предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров, оказании медицинской помощи пострадавшим в транспортных происшествиях. Право на управление транспортным средством предоставляется гражданам, которые по медицинским показаниям могут быть допущены к управлению, прошли соответствующее профессиональное обучение и имеют требуемую квалификацию.

В процессе производственной деятельности персонал транспорта постоянно совершенствует профессиональное мастерство, что способствует повышению безопасности.

Требования к организации движения. Единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации устанавливается Правилами дорожного движении. Порядок движения и маневрирования речных судов регламентируется Правилами плавания но внутренним водным путям РФ, утвержденными приказом Минтранса РФ от 14 октября 2002 г. № 129- Организация движения на железнодорожном транспорте осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог, утвержденными приказом МПС России № ЦРБ-176. На воздушном транспорте действуют Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ и Наставление но производству полетов, утвержденное приказом МГА СССР от 8 апреля 1965 г. № 77.

Контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности автомобильного движения осуществляет Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России (ГИГ.ДД).

Организация движения на уровне служб дорожного движения представляет собой комплекс организационных и инженерных мероприятий по обеспечению безопасное™ и достаточной скорости транспортных средств и пешеходов. К числу организационных мероприятий относится в первую очередь управление дорожным движением, объектом которого являются транспортные потоки автомобилей и пешеходов.

Частным видом управления движением служит регулирование, т.е. поддержание параметров движения в заданных пределах. Суть г регулирования заключается в том, чтобы запрещать, рекомендовать или обязывать водителей и пешеходов выполнять те или иные действия в интересах безопасности движения. Задачи регулирования движения возложены на сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД и других лиц, имеющих соответствующие полномочия.

К инженерным мероприятиям организации движения относится использование технических средств: светофорного регулирования, дорожных знаков и разметки, пешеходных ограждений, островков безопасности и т.д. Перечисленные технические средства интенсивно совершенствуются и широко применяются для целей регулирования движения, что в значительной степени повышает его безопасность.

Постоянно проводятся работы в области транспортной светотехники. С 1997 г. ведется разработка светооптических систем железнодорожных светофоров. В их основу положено применение светоизлучающих диодов повышенной яркости со сроком службы до 100 тыс. ч и малым потреблением электроэнергии. Основная цель использования светооптических систем состоит в создании необслуживаемых светосигнальных приборов, значительно улучшающих условия труда машинистов локомотивов и работников дистанции сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи. Это позволит повысить безопасность движения, сократить эксплуатационные расходы за счет уменьшения потребления электроэнергии в 3 раза.

Оптические светодиодные системы должны прийти на смену существующему линзовому комплекту и лампам накаливания в мачтовых железнодорожных светофорах. Они позволяют надежно воспринимать в яркий солнечный день сигнал светофора с расстояния 1 км.

Светоизлучающие диоды использованы также в разработке светофорной светодиодной головки красного цвета для железнодорожных переездов. Красный сигнал светофора на переезде хорошо воспринимается водителями автотранспорта.

10.2. Человеческий фактор и опасности движения '

Комплекс всех качеств человека, оказывающих влияние на безопасность жизнедеятельности, возникновение транспортных происшествий и аварий, объединяют понятием «человеческий фактор». Человеческий фактор определяет разную степень подверженности людей опасности. Это подтверждается данными статистического анализа, которые показывают, что в определенных условиях внешней среды разные люди оказываются участниками происшествий с разной частотой и различными последствиями. Действия человека в экстремальных ситуациях зависят от его технологической дисциплинированности, наличия навыков выполнения работ, знания технологии работ, способности правильно оценивать информацию и принимать решения, самообладания, облученности действиям в нештатных ситуациях, мотивационной установки.

О потенциальных опасностях в процессе движения предупреждают дорожная информация, световые и звуковые сигналы, надписи на перекрестках дорог, на территории предприятии, т. е. в тех местах, где может возникнуть помеха движению. Однако уберечься от скрытых, потенциальных опасностей удается не всегда. Это объясняется как внезапным характером возникновения опасностей, так и пренебрежением водителя к сигналам опасности, сознательным нарушением правил безопасности, которые ему Хорошо известны. В результате опасность из потенциальной превращается в действительную, реализуется и приносит ущерб как отдельным людям, так и обществу в целом.

Установлено, что причиной более половины всех несчастных случаев является человеческий фактор. Участники движения и пешеходы надеются, что опасность, которая носит вероятностный 'характер, их не коснется. Если водитель часто нарушает правила .движения и при этом ничего опасного не происходит, он утрачивает способность адекватно реагировать на опасность. Аналогична и реакция пешеходов.

На морском транспорте, как свидетельствует статистика ИМО,

человеческий фактор является причиной аварий в 80% случаев. Половина аварий на судах происходит вследствие их неумелой эксплуатации и нарушения мер безопасности. Столкновения, посадка на мель, взрывы, пожары на борту ведут к травмам и гибели людей. Неправильное расположение грузов и плохое их крепление вызывают опрокидывание судов. Аварии на судах по большей части обусловлены субъективными факторами, к которым

Ё относятся пренебрежение мерами безопасности, снижение чувства ответственности у членов экипажа, недостаточная профессиональная подготовка, нарушение требований нормативных документов, чрезмерная усталость членов экипажа и др.

Ключевые проблемы безопасности, связанные с человеческим фактором, включают в себя разные аспекты: определение уровней рабочей нагрузки на экипаж и оценку степени утомления;

. обучение и подготовку водителей для предотвращения транспортных происшествий; изучение психомоторных функций поведения членов экипажа; развитие профессиональной мыслительной способности водителя; влияние автоматизации на организацию работы экипажа; медицинские показания и проблему старения, учет индивидуальных свойств характера водителя и др.

Определение уровней рабочей нагрузки. Определение уровней рабочей нагрузки на экипаж (команду, бригаду) должно вестись с учетом характера и сложности задания, эмоционального напряжения, информационной загрузки, сложности и неординарности принимаемых решений, резерва времени на выполнение работы. Уровень рабочей нагрузки должен находиться в пределах нормального, характеризующегося наилучшими условиями восприятия, умственной и физической деятельности и сохранением работоспособности в течение сравнительно большого времени. При превышении уровня рабочей нагрузки сверх нормального наступает утомление.

Утомление — это постепенное ухудшение способности человека к выполнению порученной ему работы. В результате у водителя снижаются зрительное восприятие, контрастная чувствительность, концентрация внимания, точность оценки расстояния до объектов и скорости их движения, что ведет к снижению качества управления транспортным средством.

Различают три степени утомления в зависимости от характера работы и длительности периода восстановления: утомление, которое проходит после полноценного ночного отдыха; кумулятивное утомление, для снятия которого обычного отдыха между рейсами недостаточно и требуется несколько дней для восстановления; хроническое утомление, требующее медицинской помощи. Поведенческие симптомы всех трех видов утомления одинаковы: раздражительность, физический дискомфорт, ошибки в работе. Возникновению утомления способствуют плохое планирование рейсов, неоправданные задержки рейсов из-за неисправности подвижного состава, метеоусловий, моральное состояние, отсутствие сотрудничества между членами экипажа и пр. Таким образом, утомление оказывает непосредственное негативное влияние на те функции водителя, от которых зависит безопасность движения.

Для контроля степени утомления водителя и предупреждения транспортных происшествий в Японии разработаны специальные датчики, которые позволяют следить за состоянием водителя за рулем. Если водитель начинает засыпать во время управления автомобилем, включается громкая музыка, которая способствует активизации внимания. Работа датчиков основывается на контроле кровяного давления и частоты пульса водителя. Как только эти показатели выходят за допустимые пределы, датчик срабатывает и передает сигнал на включение музыки.

Роль обучения и подготовки. Для экипажей, команд, бригад и водителей роль обучения и подготовки в предотвращении транс портных происшествий весьма значительная и представляет собой

важнейший элемент безопасной, надежной и прибыльной эксплуатации подвижного состава, В настоящее время на цели обучения и подготовки транспортного персонала в мироном масштабе расходуются многие миллионы долларов. Первостепенным при обучении является определение предметов и программ обучения, направленных на уменьшение частоты транспортных происшествии.

Важное место отводится выбору методики подготовки персонала, осуществляющего эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств. Большой интерес вызывает использование

в процессе обучения новых методов, техники, в том числе тренажеров и обучающих комплексов.

Влияние психомоторных функций. Это влияние связано с оценкой правильности приема информации и реакцией на нее членов также в сложных и критических ситуациях. В процессе обработка* информации человеком она проходит пять барьеров. Первый ^барьер — ощущение, возникающее при восприятии входных сигналов органами чувств, т.е. с помощью слуха, зрения и т.д. Если органы чувств сигнал не воспримут, реакции не будет. Второй барьер — восприятие, которое предполагает, что сигнал, пережданный от органов чувств мозгу, будет правильно истолкован и понят. Третий барьер — внимание, которое должно быть сконцентрировано на получаемом сообщении. Если одновременно человек получает несколько входных сигналов, он переключает свое I внимание на более важный, а остальные могут быть забыты. Четвертый барьер — решение. Око должно быть выбрано путем перебора вариантов. Однако принятое решение может оказаться не-• верным. Пятый барьер — действие- Ошибки здесь могут возникнуть из-за отсутствия точности исполнения принятого решения, т.е. из-за того, что воздействие водителя на органы управления Ц транспортным средством не соответствует требуемому в данных условиях. Например, он может сильнее, чем нужно, нажать на педаль или ручку, случайно ошибиться в выборе нажимаемой кнопки, повернуть рычаг управления на меньший угол. Рассмотренная упрошенная модель обработки информации человеком свидетельствует о возможности возникновения многочисленных ошибок, которые приводят к тяжелым последствиям. Развитие профессиональном мыслительной способности. Профессиональная мыслительная способность водителя отражает его способность к принятию решении. Она представляет серьезную и слабо изученную проблему. В процессе движения человек, управляющий транспортным средством, сталкивается с необходимостью решения вопросов, которые не могли быть заранее предугаданы, изучены и рассмотрены в ходе обучения. Водитель должен в течение ограниченного времени продумать различные варианты решений и предвидеть последствия принятия каждого из них, в результате чего выбрать лучшее. Таким образом, термин «профессиональная мыслительная способность» отражает способность водителя к обнаружению опасной ситуации, оценке ее и проявление им умственной активности по выбору варианта действий из ряда возможных для преодоления опасности. Профессиональная мыслительная способность может совершенствоваться под воздействием тренировки.

Влияние автоматизации на организацию работы экипажа. Достоинствами автоматизации системы «человек— машина» являются уменьшение ручной рабочей нагрузки и утомления, освобождение от рутинных операций, исключение мелких ошибок управления, повышение экономичности работы.

его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб.

Статистика показывает, что ежегодно в мире регистрируется около 60 млн ДТП. в результате которых 300 тыс. человек погибают и свыше 10 млн получают телесные повреждения. По данным Всемирной организации здравоохранения, на долю транспортного травматизма приходится более 30 % смертельных исходов от несчастных случаев. В XX в. автомобиль стал причиной смерти примерно 30 млн человек |13|.

Примерно половина ДТП происходит по вине пешеходов. 13 СТА на дорогах ежегодно гибнет около 50 тыс. человек и серьезно травмируется примерно 300 тыс. Велико число жертв ДТП в Великобритании, Франции. Германии и Японии. Мировой банк подсчитал, что в связи с авариями на автомобильном транспорте по всему миру ежегодно гибнет 700 тыс. человек, а более 10 млн получают ранения и травмы. С 1885 г., когда Карл Бсни построил первый автомобиль, автомобили стали причиной смерти около 17 млн человек, что в 130 раз превышает число погибших при атомной бомбардировке в Хиросиме. Таким образом, автомобильный транспорт представляет одну из самых больших опасностей повседневной жизни людей. Однако общая тенденция динамики численности погибших и травмированных в ДТП благоприятна. Об этом свидетельствуют данные о числе аварий с ранениями в странах ЕС, которое с 1970 по 2000 г. сократилось на 15%, а число погибших — более чем на 40%, несмотря на постоянный рост автопарка.

Автомобильный транспорт давно стал самым опасным из всех способов передвижения, причем в несколько раз превосходящим по этому показателю все остальные виды транспорта, вместе взятые.

Каждые сутки на улицах городов и дорогах России совершается более 430 ЛТП, в которых погибают более 80 и получают травмы около 470 человек. При этом из общего числа смертельно травмированных 70% составляют люди трудоспособного возраста [13].Каждый год в дорожно-транспоргных происшествиях в нашей стране гибнет от 35 до 40 тыс. человек. причем четвертая часть погибших —

пассажиры транспортных средств. Ежегодно число пострадавших на дорогах многократно превышает число жертв межнациональных конфликтов, катастроф, землетрясений и других стихийных бедствий Последствия ДТП, связанные с гибелью и ранением людей, повреждением материальных ценностей, наносят большой ущерб российской экономике. Так, по расчетам специалистов, величина социально-экономического ущерба от ДТП в 2000 г. оценивалась в 191,7 млрд руб. За тот же период потери от гибели и ранения людей в результате ДТП составили 2,8 % валового внутреннего продукта страны.

Тревожные цифры, свидетельствующие о погибших и пострадавших на дорогах, затрагивают целый комплекс проблем, в числе | которых обучение водителей; качество изготовления автомобилей, запчастей, топлива и материалов; состояние дорог; контроль за техническим состоянием автотранспортной техники в новых условиях; нормативно-правовая база работы автотранспортников и 'ряд других. Заметную роль в решении проблем безопасности крупных городов играет своевременное и качественное информационное обеспечение автотранспортной деятельности.

Наиболее крупная и разрастающаяся проблема — насыщение

-,автомобилями современных городов и увеличение опасности движения. Большинство экономически развитых стран уже прошли этап «взрывного» увеличения количества легковых автомобилей. Как правило, он продолжается до уровня 300 автомобилей в расчете на 1000 жителей, после чего темпы роста автомобилизации замедляются. В настоящее время число легковых транспортных средств, приходящихся на 1000 жителей, превышает 500 единиц в Люксембурге, 400 — в Австрии, Бельгии, Великобритании, Испании, Норвегии. Португалии, Франции, Швеции, 300 — в Дании и Финляндии. 13 России, где этот показатель составляет 129 автомобилей, процесс насыщения потребностей в транспортных средствах еще не наступил. Поэтому специалисты прогнозируют рост количества как транспортных средств, так и ДТП в перспективе, если не принимать мер по стабилизации и снижению аварийности.

Опасность распространяется на единую систему, участвующую

в движении и представляющую собой условное сочетание элементов: автомобиль — водитель — дорога — среда движения (АВДС).

Совокупность элементов АВДС в целом образует транспортные

•потоки, в которых перемещаются также пешеходы и другие участники

движения.

Для обеспечения безопасности движения необходимо учитывать каждый элемент системы АВДС. не исключая и пешеходов. В этой связи во всех странах мира ведется целенаправленная работа по совершенствованию системы АВДС: улучшается конструкция ^автомобилей, ужесточаются требования безопасности к техническому состоянию автомобилей при эксплуатации, совершенствуются и внедряются методы и средства регулирования движения, обновляются правила дорожного движения, их изучение начинается со школьного возраста, ведется воспитательная работа и обучение водителей, повышается информативность населения по безопасности движения средствами печати, радио, телевидения, кино.

Аварийность на автотранспорте в России. Состояние дел по обеспечению безопасности дорожного движения имеет важное экономическое и социальное значение для государства в целом. С начала 90-х гг. XX в. аварийность на автомобильном транспорте России

и особенно тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий превышают аналогичные показатели в промышленности развитых странах. В странах с высоким уровнем автомобилизации и высокой интенсивностью движения (Австрия, Франция, Германия, США) эти показатели ниже в 4—5 раз, а в небольших странах со средним уровнем автомобилизации (Дания, Швеция) — ниже в 4—7 раз. При :>том среднегодовые пробеги транспортных средств в России меньше, чем в высокоавтомобилизированных странах [13].

Причины такого положения заключаются в том, что в структуре автопарка Российской Федерации большой удельный вес составляют транспортные средства, имеющие длительные сроки эксплуатации, в том числа за пределами установленного моторесурса, и не отвечающие международным требованиям по техническому уровню и безопасности конструкции. Так, свыше 65% легковых автомобилей составляют, мелели, выпускаемые с конца 70-х — начала 80-х гг. XX в.. в которых отсутствуют современные технические решения по снижению тяжести последствий аварий: антиблокировочные, электронные системы управления, системы встроенной диагностики, подушки безопасности и другие средства защиты водителя и пассажиров. Более 50 % грузового автол-парка представлено автомобилями, модели которых разработаны 25 лет назад и ранее. Поэтому в конструкции не прел усмотрены технические решения по активной и пассивной безопасности, в частности, влияющие на эффективность торможения, особенно большегрузных автомобилей.

В 2002 г. в России был отмечен самый высокий уровень аварийности регистрируется в июне-октябре, с максимумом в августе. Наиболее аварийно-опасными днями традиционно оказываются последние дни недели — пятница, суббота и воскресенье, причем эти дни характеризуются и самой высокой тяжестью последствий. По времени суток пик ДТП приходится на интервал с 11 до 18 ч, т.е. более половины всех ДТП в городах происходит в светлое время суток, однако последствия происшествий в темное время суток намного тяжелее. Почти каждое пятое ДТП происходит на участках с включенным наружным освещением.

Многих ДТП является качество дорожной сети: скользкое дорожное покрытие, не соответствующие стандартам ограждения, неукрепленные обочины, плохая видимость на дороге, недостаточная ширину проезжей части. По действующим нормам в целях обеспечения безопасности ширина полосы движения для автобусов и грузовых автомобилей должна составлять 3,5 м для скорости 30 км/ч и 4,5 м — для 90 км/ч. Практически все касательные столкновения при встречных разъездах, а также большая часть опрокидываний происходят на дорогах, ширина проезжей части которых менее 7 м. В условиях интенсивного движения и необходимости соблюдения сроков перевозки водители на узкой дороге с неоправданным риском пытаются совершать обгоны с выездом на встречную полосу, что может привести к ДТП.

Аварии с тяжелыми последствиями часто связаны с ошибочным представлением водителя, совершающего обгон, о времени, требуемом для этого маневра, особенно если это касается автопоездов большой длины. Очень трудно проанализировать ситуацию при объёме в темное время суток или при ограниченной видимости. В дождливую погоду или в снегопад плохо различим также припаркованный па обочине крупногабаритный и длинномерный автотранспорт. В связи с этим с 2000 г., согласно ГОСТ Р 51.253 —99 «Автотранспортные средства: Цветографические схемы размещения светоотражающей маркировки. Технические требования» и ГОСТ Р 41.104 — 99 «Единообразные предписания, касающиеся официальною утверждения снетоотражаюшей маркировки .тля транспортных средств большой длины и грузоподъемности», вводится контурная маркировка светоотражающим материалом боковых и задней поверхностей грузовых автомобилей и автобусов для обозначения их габаритов. Цвет светоотражающих материалов должен быть желтым; ширина полос составляет 50...60 мм. Применение данной маркировки является обязательным при междугородных и международных перевозках, однако стандарты не запрещают ее использование и для автомобилей, осуществляющих перевозки в городах.

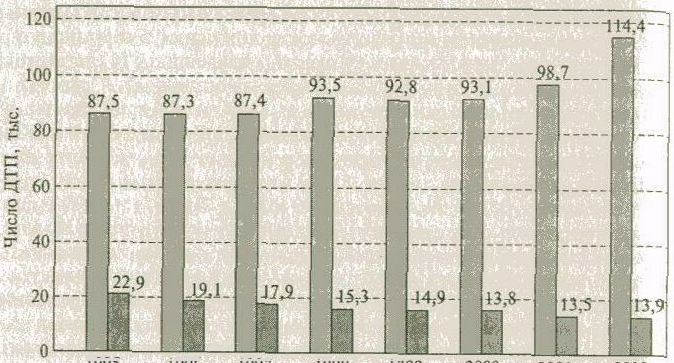

С развитием предпринимательства в России началось массовое использование транспорта физических лиц для выполнения различных служебных и производственных функций. Это обусловило рост ДТП, совершаемых на автомобилях физических лиц, при унижении аварийности на транспорте юридических лиц (рис. 10.1) 7].

Для водителей грузового и пассажирского транспорта, находягося в собственности физических лиц, характерным является вождение технически неисправного и устаревшего транспорта

рис. 10.1. Динамика ДТП вследствие нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств различной принадлежности:

— транспорт физических лип;

| — транспорт юридических лиц

с большими пробегами и сроками эксплуатации. Такие водители

превышают нормативные сроки проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей. Имеются факты отсутствия у них лицензии на осуществление перевозочной деятельности. К ДТП приводит и перегрузка транспортных средств, нарушение водителями режимов работы и отдыха.

Огромное число погибших в ДТП свидетельствует об очень малой эффективности системы обнаружения, оказания первой помощи и эвакуации, пострадавших с места происшествия в медицинские учреждения.

Неудовлетворительное положение с организацией безопасности дорожного движения объясняется несовершенством механизма управления и стимулирования работы по сокращению дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий.

Существовавшая до 1991 г. система организации мероприятий по предупреждению и снижению аварийности на автотранспорте практически распалась: ведомственные службы безопасности движения и системы медицинского и технического контроля отсутствуют, ослаблена работа территориальных комиссий по безопасности дорожного движения. Ухудшилось материально-техническое обеспечение автотранспортных предприятий, большинство из которых перестали получать поддержку государства; снизилась социальная защищенность работников транспорта, их ответственность за предупреждение аварийности; появилось большое число предпринимателей-водителей, слабо подготовленных в вопросах организации безопасности движения. Рост численности мелких хозяйствующих субъектов, владеющих транспортными средствами, негативно сказывается на организации работы по профилактике аварийности, поскольку у них отсутствует собственная ремонтная и диагностическая база и при выезде водителей на линию ведется недостаточный контроль за состоянием технических средств.

В настоящее время проблема наведения порядка в дорожном движении стала особо актуальной. Она может быть решена только совместными усилиями всех ведомств и организаций, ответственных за выполнение этой работы. Только проведение единой государственной политики, объединение усилий органов управления л правоохранительных органов в центре и на местах позволят изменить сложившееся положение в области безопасности движения в лучшую сторону.

Классификация ДТП. Дорожно-транспортные происшествия подразделяются на следующие виды; столкновение, опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, наезд на животных и др.

Столкновение — вил ДТП, при котором движущиеся транспортные средства сталкиваются между собой или с подвижным составом железных дорог. К а! ому виду ДТП относятся также столкновения движущегося транспортного средства с другим, внезапно остановившимся (из-за технической неисправности или перед светофором), или же столкновения железнодорожного подвижного состава с остановившимся на переезде автомобилем,

Опрокидывание — событие, при котором автомобиль опрокинулся сам без столкновения или наезда на препятствие. Чаще всего опрокидывание происходит из-за резкого маневрирования или торможения, выезда на скользкую дорогу или обочину, а также в случае, когда водитель не справляется с управлением.

Наезд на стоящее транспортное средство — это происшествие, при котором движущийся автомобиль совершает наезд на стоящее транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп,

Наезд на препятствие — это ДТП, при котором транспортное средство наезжает на неподвижный объект (перила моста, столб, дерево, ограждение и т.п.),

Наезд на пешехода — это трагический вид ДТП, возникающего в случаях, когда транспортное средство совершило наезд на человека, переходящего дорогу, или он сам натолкнулся на движущийся автомобиль либо перевозимый им груз, выступающий за пределы кузова (доски, бревна, трубы, плиты, металлоконструкции и т.п.). На долю пешеходов в России приходится свыше 40% погибших в ДТП и 38 % раненых. В среднем по стране из каждых 100 пострадавших пешеходов погибают 16. Наезд транспортных средств на пешеходов остается самым распространенным видом ДТП. Практически половина таких наездов совершается в результате несоблюдения правил движения самими пешеходами. Рост количества ДТП с наездом на пешехода отмечается с 1999 г.

Наезд на велосипедиста — это происшествие, при котором автомобиль совершает наезд на велосипедиста или сам велосипедист сталкивается с движущимся автомобилем.

Наезд на гужевой транспорт — ДТП, при котором транспортное средство наехало на упряжки животных или повозку, передвигаемую животными, или сами упряжные животные натолкнулись на движущийся автомобиль.

Наезд на животных — это вид ДТП, при котором автомобиль наехал на диких или домашних животных, птиц или они ударились о лобовую часть автомобиля, в результате чего пострадали люди или причинен материальный ущерб.

Прочие ЛТП относятся к группе происшествий, которые не характеризуются признаками, относящимися к вышеперечисленным видам дорожно-транспортных происшествий. Прочие происшествия возникают, в частности, при падении перевозимого груза, повлекшем материальный ущерб или телесные повреждения других участников движения; при попадании какого-либо предмета (камень, щебень), отскочившего от колеса впереди движущегося автомобиля, на транспортное средство с причинением ему вреда; при наезде на лип. не являющихся участниками движения (пешеходы, идущие по тротуару или стоящие на остановке в ожидании транспорта); при падении пассажиров с движущегося транспортного средства или внутри салона в результате резкого изменения скорости, траектории движения.

Статистические данные свидетельствуют, что наиболее распространенные из всех ДТП — наезды на пешеходов и лобовые столкновения на встречной полосе движения, заканчивающиеся тяжелыми последствиями- Придорожно-транспортном происшествии могут возникнуть события, влекущие за собой уголовную ответственность. В этом случае ДТП квалифицируется как преступление и регулируется уголовно-правовыми нормами.

Учет дорожно-транспортных происшествий. В Российской Федерации создана система учета, обработки и анализа данных о ДТП. Информация в систему вводится из учетных карточек ДТП, заполняемых работниками ГИБДД. ГИБДД фиксирует все ДТП независимо от их тяжести. Учет ведется по тем ДТП, которые повлекли за собой телесные повреждения или гибель людей, либо повреждение транспорта или иного имущества. Не подлежат учету происшествия:

• с тракторами и другими специальными механизмами во время выполнения ими работ, для которых они предназначены;

• возникшие в результате нарушения техники безопасности и правил эксплуатации транспорта при отсутствии водителя за рулем, а также не связанные с технической неисправностью автомобиля (например, пуск двигателя водителем при включенной передаче переднего хода заводной рукояткой, в результате чего автомобиль начинает двигаться и травмирует водителя);

• возникшие в результате стихийных бедствий; явившиеся результатом умышленных действий, которые были ^направлены на причинение вреда здоровью людей пли имуществу;

• явившиеся следствием попытки пострадавшею покончить

жизнь самоубийством. Учет ДТП в ГИБДД производится по месту его возникновения

.. месту регистрации транспорта. ГИБДД передаст сообщения о дорожно-транспортных происшествиях на предприятия, в организации, владельцам транспорта. На автотранспортных предприятиях ведется журнал учета ДТП, который должен быть пронумерован

и скреплен печатью.

На каждое дорожно-транспортное происшествие, подлежащее включению в государственную статистическую отчетность, наполняется карточка учета ДТП, хранящаяся в ГИБДД по месту возникновения ДТП. В государственной статистической отчетности отражаются сведения о дорожно-транспортных происшествиях, 1 повлекших ранения или гибель людей, а также сведения о количестве всех ДТП и размере материального ущерба от них. ; На основе карточек учета ДТП, журналов учета ДТП автотранспортных предприятий, государственной статистической отчетности И[и других материалов по ДТП проводится аналитическая работа ^'Министерством транспорта и связи РФ, ведомственными научно-исследовательскими учреждениями, федеральными и территориальными правоохранительными органами. Они выявляют реальные причины и условия возникновения ДТП, взаимосвязанные факторы, их порождающие, и разрабатывают меры по их предупреждению.

Расследование дорожно-транспортных происшествий. Расследование проводят работники ГИБДД, милиции, прокуратуры, суда И предприятия — владельца транспортного средства, участвовавшего в происшествии. В связи с этим различают служебное и судебное расследование.

Цели служебного расследования заключаются в выявлении нарушений правил и норм безопасности движения и выяснении обстоятельств и причин ДТП для разработки мероприятий по профилактике допущенных нарушений. Служебное расследование осуществляют предприятия совместно с органами дознания, ГИБДД или по их материалам. Служебное расследование проводится в соответствии с Положением о порядке служебного расследования и разбора ДТП, утвержденным Министерством транспорта РФ и согласованным с ГИБДД, Центральным комитетом отраслевого профсоюза и Госстрахом. В тех случаях, когда дорожно-транспортное происшествие связано с неудовлетворительными дорожными условиями, для участия в служебном расследовании приглашаются представители дорожных, коммунальных, строительных и других организаций. По результатам служебного расследования составляется акт, включающий в себя разделы:

• состав служебной комиссии и данные о водителе, транспортном средстве, месте, времени, обстоятельствах и последствиях Д

• сведения о состоянии дороги (ширина проезжей части и обочин, дорожное покрытие), условиях видимости, наличии дорожных знаков, дефектов в обустройстве дороги и соответствии дорожных элементов требованиям СНиП

• подробные данные о водителе (фамилия, имя, отчество, возраст, стаж, состояние здоровья, сведения о прохождении медосмотра и т.д.);

• подробные данные о техническом состоянии транспортного средства (тип, марка, год выпуска, выполнение технических обслуживании и текущего ремонта);

• состояние профилактической работы на автотранспортном предприятии по предотвращению ДТП;

• причины возникновения ДТП;

• заключение.

По итогам служебного расследования и дополнительной документации в транспортной организации проводится разбор ДТП. Для повышения безопасности движения разрабатываются мероприятия по предупреждению в дальнейшем дорожно-транспортных происшествий (рис. 10.2).

Происшествия и аварии на других видах транспорта. Возникновение транспортных происшествий на воздушном, морском, речном, железнодорожном транспорте связано со случаями, когда транспортному средству или находящимся на нем людям угрожает опасность, либо потеряна связь с транспортным средством, либо оно потерпело бедствие или полностью разрушено, либо оно совершило вынужденную остановку (посадку), не достигнув пункта своего следования (вне аэродрома, порта захода судна, железнодорожной станции). При возникновении любого из перечисленных случаев отклонения от нормальной эксплуатации транспортное средство признается терпящим или потерпевшим бедствие и подлежит немедленному поиску и спасанию.

Для передачи сообщений с целью своевременного оказания помощи терпящим или потерпевшим бедствие транспортным средствам, пассажирам и экипажам используются единые международные сигналы бедствия. Сообщения о терпящих бедствие имеют категорию абсолютного приоритета. Поиск и спасание пострадавших в транспортных происшествиях осуществляют специально уполномоченные органы во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, на которые возложены обязанности по формированию и содержанию служб поиска и спасания. К спасательным работам привлекаются транспортные средства (корабли), находящиеся поблизости от района бедствия, и персонал транспортных предприятий.

Все транспортные происшествия или инциденты подлежат обязательному расследованию. Его целями являются установление причин происшествия или инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем. Установление чьей-либо вины или ответственности не является целью расследования. Расследование осуществляется специально уполномоченными органами. Порядок проведения, классификация и учет расследований транспортных происшествий установлен Правительством РФ.

Согласно сведениям Госкомстата России, самое меньшее число погибших пассажиров приходится на железнодорожный транспорт. В последнее десятилетие XX в. среднее число погибших пассажиров на железных дорогах составило 11 человек в год. Однако необходимо учитывать, что кроме пассажиров на железных дорогах погибает довольно большое число людей на переездах, рельсовых путях, при пожарах, и число этих жертв оказывается на два порядка больше числа погибших пассажиров.

В 90-е гг. XX в. на российском морском и речном транспорте не случалось крупных катастроф, подобных тем, которые произошли с паромом «Эстония» и атомным крейсером «Курск». Даже единичные катастрофы такого масштаба резко изменяют показатели безопасности этих видов транспорта.

По числу неблагоприятных с точки зрения безопасности факторов воздушный транспорт не имеет себе равных. К таким факторам относятся большая масса воздушного судна, очень высокая скорость полета и обусловленная ею быстрота смены ситуации, которая приводит к дефициту времени, необходимого для анализа ситуации и принятия решения, а также множество разнообразных опасных метеоявлений. В связи с этим проблеме безопасности на воздушном транспорте постоянно уделялось первостепенное внимание со стороны административных органов, авиационной науки и практики.

Однако хроника авиационных происшествий в России свидетельствует о заметном ухудшении показателей безопасности после 1992 г., когда взамен монопольно действовавшего Аэрофлота стали формироваться многочисленные компании-перевозчики. Участились отступления от требований авиационных норм и правил, допускаемые экипажами и наземным персоналом. Для улучшения ситуации был создан Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который уполномочен проводить в России и странах СНГ расследования авиационных происшествий. Благодаря усилению государственного контроля деятельность авиапредприятий в области безопасности полетов активизировалась. Специалисты МАК являются членами международного общества расследователей авиационных происшествий.

Данные по проведенным расследованиям свидетельствуют о том, что лишь малая доля авиационных катастроф происходила при выполнении регулярных пассажирских перевозок, и средние показатели аварийности в конце 90-х гг. XX в. оказались лучше, чем в среднем по странам — участницам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Они сопоставимы с аналогичными данными в США. Но в сфере нерегулярных перевозок (чартерных рейсов) уровень безопасности полетов по крайней мере в десять раз ниже, чем на регулярных рейсах, и не может быть признан приемлемым. Причиной такой ситуации является отсутствие достаточного опыта коммерческой эксплуатации у /небольших авиакомпаний, которые в основном выполняют эти полеты. Регулярность полетов у таких перевозчиков невысокая и .зависит от поступления заявок от случайных заказчиков, отчего утрачиваются навыки пилотирования, происходит растренировка экипажей и снижается качество предполетной подготовки самолетов.

Большое число летных происшествий совершается также при выполнении авиационных перевозок и работ на вертолетах и легких самолетах, что обусловлено тяжелыми условиями эксплуатации, часто в отрыве от постоянного места базирования и с недостаточно укомплектованными службами обеспечения. Экипажи вынуждены использовать аэродромы, не имеющие необходимого свето-и радиотехнического оборудования, или даже подобранные с воздуха посадочные площадки. Кроме того, инспектирование таких полетов затруднено. Таким образом, в гражданской авиации Рос-1 сии и других стран СНГ сфера нерегулярных перевозок и авиаработ практически полностью определяет аварийность.

Показатель

|

Порядок расчета

|

Значение показателя

|

|||

Германия

|

Франция

|

США

|

Россия

|

||

Риск гибели от

|

Число погибших на

|

2,6

|

2,8

|

2,4

|

12,4

|

транспортного

|

10 тыс. транспорт-

|

|

|

|

|

средства

|

ных средств

|

|

|

|

|

Личный риск

|

Число погибших на

|

12,1

|

14,7

|

15,6

|

24,0

|

гибели в ДТП

|

100 тыс. человек

|

|

|

|

|

Риск гибели

|

Число погибших в

|

2,5

|

6,4

|

1,9

|

20,4

|

участника ДТП

|

100 ДТП

|

|

|

|

|

Риск гибели

|

Число погибших на

|

1,9

|

4,3

|

1,2

|

15,8

|

пострадавшего в

|

100 пострадавших в

|

|

|

|

|

ДТП

|

ДТП

|

|

|

|

|

Уровень автомо-

|

Число транспорт-

|

0,46

|

0,53

|

0,65

|

0,18

|

билизации

|

ных средств на

|

|

|

|

|

|

одного жителя

|

|

|

|

|

Системы спасения и оказания медицинской помощи пострадавшим в транспортных происшествиях. Огромные людские и материальные потери от транспортных происшествий являются причиной усиления внимания к спасению людей при катастрофах и авариях транспортных средств. По числу погибших и раненых, размерам материального ущерба транспортные происшествия значительно превосходят все остальные аварии, катастрофы и стихийные бедствия. Поэтому в последние годы в составе мероприятий по обеспечению безопасности движения помимо направлений активной и пассивной безопасности выделилось направление послеаварийной безопасности, нацеленное на спасение пострадавших. Так, в подпрограмме «Безопасность дорожного движения» в рамках Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» на 2002—2010 гг., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. № 848, большая доля мероприятий направлена на повышение эффективности обнаружения ДТП, привлечение необходимых сил и средств для спасения пострадавших.

До настоящего времени организация и технология оказания помощи пострадавшим в ДТП была несовершенной, что явилось одной из главных причин значительного превышения относительных показателей тяжести последствий ДТП в России над аналогичными показателями зарубежных стран (табл. 10.1). По уровню автомобилизации Россия значительно отстает от передовых зарубежных стран, но по относительному числу погибших в результате ДТП наша страна опережает Германию, Францию и США.

Состояние системы спасения пострадавших в ДТП в России характеризуется также тем, что более половины пострадавших в ДТП умирают еще до прибытия в лечебное учреждение, так как долгое время находятся в ожидании медицинской помощи на месте происшествия.

Опыт показывает, что наиболее эффективно оказание помощи пострадавшим в течение 30 мин с момента получения травмы. По данным Минздрава России в случае остановки дыхания у пострадавшего это время сокращается до 5... 10 мин. Среди лиц, получивших первую медицинскую помощь в течение 30 мин после ранения, осложнения возникают в два раза реже, чем у тех, кому помощь была оказана после указанного срока. Отсутствие помощи в течение первого часа с момента получения травмы увеличивает число летальных исходов среди тяжело пострадавших в результате ДТП на 30 %, до трех часов — на 60 % и до шести часов — почти в 2 раза.

По данным Минздрава России общая смертность пострадавших в ДТП в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других происшествий, инвалидность — в шесть раз, а пострадавшие впоследствии нуждаются в госпитализации в семь раз чаше. Более чем для 70 % пострадавших требуется дорогостоящее лечение в стационаре [13].

Помощь пострадавшим в ДТП оказывают медицинские работники, а также сотрудники Госавтоинспекции и аварийно-спасательные формирования МЧС России. Спасатели МЧС участвуют, как правило, в оказании помощи пострадавшим при их блокировании (зажатии) в салоне автомобиля, препятствующем доступу к пострадавшим медицинского персонала. В 2002 г. МВД, МЧС, Минздравом России в рамках Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» на период 2002— 2010 гг. разработан Технический регламент ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в котором определены основные технологические операции, выполняемые спасателями при освобождении блокированных в транспортном средстве пострадавших.

Для сокращения сроков оказания помощи пострадавшим в МЧС России ведутся работы по созданию автоматизированной информационно-управляющей системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС), которую планируется ввести в действие в полном объеме в 2005 г. В рамках АИУС РСЧС в большинстве крупных городов страны уже созданы единые дежурно-диспетчерские службы, которые принимают экстренную информацию, в том числе и о ДТП. Система функционирует на федеральных дорогах общей протяженностью примерно 12 тыс. км и включает в себя 202 диспетчерских пункта, оборудованных радио- и телефонной связью и компьютерной техникой.

По данным МЧС России, среднее время прибытия аварийно-спасательных бригад на место ДТП составляет 20 мин после принятия оповещения при средней территориальной удаленности спасателей 19,3 км. Большое расстояние пунктов дислокации подразделений Госавтоинспекции, аварийно-спасательных служб и лечебных учреждений от мест ДТП (особенно происходящих вне населенных пунктов) увеличивает сроки прибытия спасателей и эвакуации пострадавших. Ситуация еще больше осложняется в крупных городах из-за перегруженности улично-дорожной сети. Ускорение доставки пострадавших в лечебные учреждения возможно за счет применения аварийно-спасательных вертолетов.

Таким образом, совершенствование системы спасания при ДТП должно в первую очередь идти по пути сокращения времени обнаружения, оповещения и доставки к месту ДТП спасателей и медицинских работников, улучшения их оснащенности специализированным оборудованием и медикаментами.

Еще более длительный интервал времени от момента аварии до нахождения транспортного средства проходит при поиске терпящего бедствие корабля или летательного аппарата. Вместе с тем исследование результатов спасения потерпевших бедствие при катастрофах показало, что если поиск продолжался свыше двух дней, то в живых оставалось не более 10% пострадавших. Если место аварии или катастрофы обнаружено в пределах 8 ч, вероятность выживания составляет 60 %. Чем быстрее будет обнаружено место разыскиваемого объекта, тем быстрее будет завершена операция по спасению людей.

Разработки систем поиска и спасения пострадавших в транспортных происшествиях, прежде всего на воздушном и морском транспорте, ведутся в области применения для этих целей космических систем. Канада, Франция, а несколько позже Советский Союз и США создали космическую систему поиска и спасения СО8РА8 — 8АК8АТ. Первый спутник системы СО5РА5-1 был запущен в 1982 г., второй и третий спутники — в 1983 г. К концу XX в. на орбитах находились шесть спутников системы. Спутники воспринимают специальные сигналы от терпящих бедствие транспортных средств, которые ретранслируются на наземные терминалы. По сигналам получают данные о национальной принадлежности, типе пользователя и другую относящуюся к проблеме информацию. База данных системы должна быть зарегистрирована в ИКАО, однако не все государства имеют установленные стандартом базы данных, что создает существенные проблемы в пользовании системой. Доступ в базу данных должен быть обеспечен круглые сутки. Основным требованием к системе является обеспечение надежной передачи сообщений.

Для координации усилий специалистов авиации и морского флота ИКАО создало при ООН рабочую группу, которая уточняет руководство по пользованию системой, географические границы зон ответственности за поиск и спасение, проблемы координации и кооперации усилий авиационных и морских специалистов.

В Конвенции по системе безопасности на море, принятой в 1999г., описана Глобальная система спасения терпящих бедствие на море, которая по мере ее совершенствования будет осуществлять взаимодействие с Системой поиска и спасения терпящих бедствие самолетов, кораблей и других транспортных средств, что требует расширения возможностей последней. С 1999 г. согласно Положению Международной конвенции СОЛАС-74/98 и принятым Российской Федерацией обязательствам по поддержанию национальных систем безопасности мореплавания, являющихся частью мировой системы, введена в действие Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). Эффективность ее работы оценивается повышением уровня безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море

В России при Министерстве транспорта РФ функционирует Государственная морская и спасательно-координационная служба Российской Федерации (Госморспасслужба России), в состав которой входят Главное управление Госморспасслужбы России, четыре бассейновых аварийно-спасательных управления (БАСУ), два управления аварийно-спасательных и подвод но-технических работ, экспедиционный отряд аварийно-спасательных и подводно-технических работ, арендное предприятие Бассейновое аварийно-спасательное управление, пять морских спасательно-координационных центров. Госморспасслужба проводит аварийно-спасательные операции с судами, операции по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов в море, судоподъемы аварийных судов, подводно-технические работы и океанские буксировки.

Для проведения поисковых и аварийно-спасательных операций на воздушном транспорте при Министерстве транспорта РФ создана Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (ПАСОП) гражданской авиации. Она включает в себя отдел ПАСОП Департамента авиационной безопасности и специального обеспечения полетов гражданской авиации, координационный центр поиска и спасания гражданской авиации, 17 региональных координационных центров, 16 отделов и групп поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов в межрегиональных территориальных управлениях Государственной службы гражданской авиации, 26 региональных поисково-спасательных баз и другие структуры. Служба ПАСОП осуществляет эвакуацию и спасение пассажиров и членов экипажей самолетов и вертолетов, потерпевших бедствие, а также оказывает помощь населению, пострадавшему в результате авиационных происшествий.

Сложности организации аварийно-спасательных операций и своевременной медицинской помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте связаны с многообразием специфических условий и факторов, влияющих как на масштабы последствий железнодорожных аварий, так и на характер оказываемой медицинской помощи. При крушениях поездов образуется очень большой контингент пораженных, в который входят не только железнодорожный персонал, но и пассажиры, находящиеся в поездах, на пассажирских платформах и в зданиях вокзалов, а также население прилегающих территорий. Травмы, получаемые людьми при происшествиях на железных дорогах, отличаются множественными механическими повреждениями различной локализации (прежде всего это черепно-мозговые травмы и травмы конечностей). При крушениях с возгоранием подвижного состава появляется много пострадавших с ожогами, отравлениями и комбинированными поражениями. Несвоевременность оказания экстренной медицинской помощи бывает обусловлена возникновением аварий в любое время суток и года, а также в таких неблагоприятных географических и ландшафтных условиях, как труднодоступная местность, на перегонах вдали от населенных пунктов и мест расположения медицинских учреждений. При аварии, связанной с перевозкой опасных грузов, ситуация усугубляется химическим или радиоактивным заражением местности, где она произошла. Указанные особенности, а также дефицит сил и средств для оказания медицинской помощи пострадавшим в необходимом объеме приводит к более тяжелым негативным последствиям.

Для повышения результативности медицинской помощи в последнее время создана железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЖТСЧС), являющаяся подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В состав ЖТСЧС входят все отраслевые лечебно-профилактические и санитарно-эпидемиологические учреждения, в том числе мобильные медицинские формирования. В ЖТСЧС созданы три уровня управления для ликвидации медико-санитарных последствии аварий и крушений поездов: отделенческий (отделенческие, узловые, линейные пункты управления), дорожный (врачебно-санитарная служба дороги) и центральный (Департамент здравоохранения Министерства транспорта РФ). На всех уровнях действует система оперативного дежурства, позволяющая получать и передавать в вышестоящие органы медицинскую информацию, а также направлять исполнителям соответствующие распоряжения в период ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общую координацию и контроль за проведением необходимых ликвидационных санитарно-гигиенических мероприятий, а также при возникновении необходимости подключение дополнительных резервов осуществляет Департамент здравоохранения Министерства транспорта РФ.

Особенностью работы органов здравоохранения на железнодорожном транспорте является наличие собственных транспортных средств: вагон-поликлиника, вагон-амбулатория, вагон-аптека, вагон-перевязочный пункт, вагон для переливания крови, вагоны —- радиологическая и бактериологическая лаборатории и др. Большинство из них используются для планового лечебно-профилактического обслуживания железнодорожников и членов их семей, постоянно проживающих на отдаленных участках железных дорог. При необходимости передвижные медицинские средства могут использоваться для оказания помощи при крупномасштабных авариях, катастрофах и других экстремальных ситуациях.

В связи с недостаточностью собственных сил и средств ЖТСЧС актуальным является их взаимодействие с территориальными органами здравоохранения, а также силами и средствами Всероссийской службы медицины катастроф и МЧС России, особенно при крушениях и авариях, связанных с тяжелыми медико-санитарными последствиями или другими осложненными условиями.

Несмотря на достигнутые результаты в деле организации оказания помощи при авариях на железных дорогах, еще многие вопросы требуют решения. Особое внимание должно быть уделено повышению оперативности и качества проведения медицинской сортировки пораженных и оказанию им помощи на месте происшествия.