- •Издание второе, переработанное и дополненное

- •Пяткин Кирилл Дмитриевич, Маркова Надежда Степановна, Трофимова Нина Дмитриевна Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии

- •Издательство «Медицинаэ Москва, ПетроверигскиЯ пер., 6/8 Заказ 7. 11-я типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров ссср. Москва, Нагатинская ул., д. 1. Цена 72 коп.

- •Микробиологическая лаборатория и ее оборудование. Принципы устройства микроскопов и правила микроскопии Микробиологическая лаборатория и ее оборудование

- •Принципы устройства микроскопов и правила микроскопии

- •Задания

- •Методика приготовления препаратов (мазков) и простые способы окраски. Морфология и строение бактерий (изучение основных форм)

- •2 Заказ ш 7

- •Феноловый фуксин Циля

- •Фуксин Пфейффера

- •Метиленовый синий (тиазин-тетраметил-тионин)

- •Задания

- •Задания

- •Способ Нейссера

- •Морфология и строение актиномицетов и спирохет Морфология и строение актиномицетов

- •Морфология и строение спирохет

- •Задания

- •Морфология и строение вирусов

- •Задания

- •Морфология и строение грибов

- •Задания

- •Морфология и строение простейших

- •Задания

- •Методы стерилизации

- •Культивирование микроорганизмов. Методы посева и выделения чистых культур аэробных бактерий

- •Методы посева чистых культур аэробных бактерий

- •Выделение чистых культур аэробных бактерий

- •Задания

- •Методы выделения чистых культур аэробных бактерий (продолжение). Культивирование и выделение чистой культуры анаэробных бактерий

- •Выделение чистых культур аэробных и анаэробных бактерий (продолжение). Изучение ферментативных свойств бактерий

- •Методы культивирования и выделения риккетсии

- •Методы культивирования и выделения вирусов

- •Задания

- •Действие физических и химических факторов а микроорганизмы. Санитарно-бактериологическое исследование почвы, воды и воздуха

- •Санитарно-бактериологическое исследование почвы, воды и воздуха

- •3 Адания

- •Микрофлора тела человека

- •Действие биологических факторов на микроорганизмы

- •Задания

- •Методические указания о правилах взятия некоторых материалов для микробиологического исследования

- •Задания

- •Задания

- •Задания

- •Задания

- •Получение диагностических сывороток

- •Взаимодействие токсина с антитоксином

- •Реакция преципитации

- •Задания

- •Реакции агглютинации

- •Реакция лизиса и гемолиза

- •Задания

- •Реакция связывания комплемента

- •Реакция фагоцитоза

- •Приготовление и применение вакцин

- •Задания

- •Получение и применение лечебных сывороток

- •Аллергические пробы

- •Лабораторная диагностика стафилококковых и стрептококковых инфекций Лабораторная диагностика стафилококковых болезней

- •Лабораторная диагностика стрептококковых болезней

- •Лабораторная диагностика инфекций, вызываемых пневмококками

- •Задания

- •Лабораторная диагностика эпидемического менингита, гонореи и бленнореи Лабораторная диагностика эпидемического менингита

- •Лабораторная диагностика гонореи и бленнореи

- •Лабораторная диагностика туляремии

- •Лабораторная диагностика бруцеллеза

- •Лабораторная диагностика инфекций, вызываемых escherichia coli. Лабораторная диагностика брюшного тифа, паратифов а и в

- •Задания

- •Лабораторная диагностика холеры

- •Задания

- •Задания

- •Лабораторная диагностика сибирской язвы

- •Задания

- •Задания

- •Свойства дифтерийных и непатогенных коринебактерий

- •Задания

- •Лабораторная диагностика туберкулеза

- •Задания

- •Лабораторная диагностика актиномикоза и трепанематозов Лабораторная диагностика актиномикоза

- •Лабораторная диагностика сифилиса

- •Лабораторная диагностика лептоспирозов

- •Задания

- •Лабораторная диагностика болезней, вызываемых риккетсиями

- •Задания

- •Лабораторная диагностика вирусных инфекций

- •Задания

- •Лабораторная диагностика полиомиелита

- •Лабораторная диагностика Коксаки и echo

- •19 Заказ № 7

- •Задания

- •Задания

- •Лабораторная диагностика дерматомикозов

- •Задания

- •Лабораторная диагностика инфекций, вызываемых простейшими

- •Лабораторная диагностика малярии

- •Лабораторная диагностика лейшманиозов

- •Лабораторная диагностика токсоплазмоза

- •Лабораторная диагностика амебиаза

- •Задания

- •Физиология микроорганизмов

Задания

Демонстрация мазков из культуры Bordetella pertussis и характер роста коклюшных и паракоклюшных бактерий на различных питательных средах.

Демонстрация препаратов, применяющихся для профи? лактики коклюша.

Лабораторная диагностика сибирской язвы

Возбудителем сибирской язвы является Bacillus anthra-cis.

У больных в зависимости от клинической формы (кожная, легочная, кишечная) исследуют содержимое сибиреяз-венного; карбункула, мокроту, испражнения, при подозрении на сепсис — кровь.

От трупа берут кровь, кусочки внутренних органов. Материал собирают в стерильные пробирки или флаконы. При

230

К роме

того, ставят реакцию агглютинации с

сыворотками больных. Для получения

устойчивой взвеси бактерий их засевают

на казеиново-угольный агар, после смыва

центрифугируют и используют

надосадочную культуру. Взвесь бактерий

можно готовить впрок, для чего добавляют

0,2% формалина и хранят в холодильнике.

Стандарт антигена должен равняться 10

млрд. бактериальных тел. Реакцию

агглютинации используют для выявления

неясно выраженных форм заболеваний.

С такой же целью применяют реакцию

связывания комплемента, а также

аллергическую пробу, которую учитывают

через 24 часа после введения внутрикожно

0,1 мл антигена.

роме

того, ставят реакцию агглютинации с

сыворотками больных. Для получения

устойчивой взвеси бактерий их засевают

на казеиново-угольный агар, после смыва

центрифугируют и используют

надосадочную культуру. Взвесь бактерий

можно готовить впрок, для чего добавляют

0,2% формалина и хранят в холодильнике.

Стандарт антигена должен равняться 10

млрд. бактериальных тел. Реакцию

агглютинации используют для выявления

неясно выраженных форм заболеваний.

С такой же целью применяют реакцию

связывания комплемента, а также

аллергическую пробу, которую учитывают

через 24 часа после введения внутрикожно

0,1 мл антигена.

Возбудитель паракоклюша—паракоклюшная бактерия (Bordetella parapertussis) , дифференциальные признаки которой приводятся в табл. 24.

Диагноз мягкого шанкра устанавливают на основании бактериоскопического исследования. Грануляционную ткань берут из глубины язвы и осторожно, чтобы не на-

Необходимости транспортировки трупного материала в лабораторию кровь, селезеночную пульпу, костный мозг наносят толстым слоем на предметные стекла для того, чтобы произошло развитие спор, обладающих высокой устойчивостью к действию факторов внешней среды. После высушивания стекла заворачивают в бумагу, помещают в ящик, опечатывают и отправляют в лабораторию нарочным. По эпидемиологическим показаниям изучают различные объекты внешней среды.

Все исследования, связанные с выявлением культуры сибиреязвенных бацилл, проводят в специальных лабораториях. Бактериоскопиче-ское исследование. Материал от больного и трупа микроскопируют. Наличие в мазках крупных грамположительных бацилл, складывающихся в цепочки, окруженных капсулой (см. рис. 79, б), дает возможность поставить предварительный

диагноз.

Бактериологическое и биологическое исследования. Для окончательного подтверждения диагноза производят посев в питательные среды и зараже-

»™Гс мМясТо'Ко„„ьш агаром, а пробирки с мясо- сеют в чашки ^ 0—7 6) и помещают в термостат

„Г„Т7"ХГвЬр°еменноР (—о, заражав 2 белых мы-шей.

231

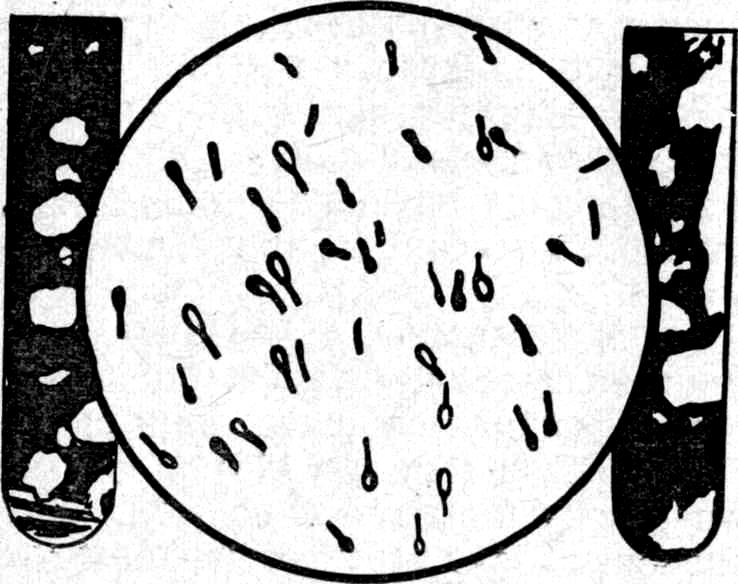

Через 20—24 часа изучают посевы и вскрывают погйоших мышей (гибель наступает через 24—48 часов после заражения). В чашках обнаруживают характерные шероховатые колонии (голова медузы), края колоний имеют вид локонов (рис. 84, а). На бульоне появляется придонный рост, напоминающий комочек ваты, среда остается прозрачной. Из осадка делают мазок и препарат «висячей» капли. В мазке бациллы располагаются длинными цепочками (рис. 84, б). Возбудитель сибирской язвы в отличие от подвижных почвенных бацилл неподвижен. Для выделения чистой культуры типичные колонии сеют на скошенный агар.

При вскрытии трупа мыши отмечают признаки, характерные для сибиреязвенной инфекции: отек в месте введения материала, потемневшую несвернувшуюся кровь, кровоизлияния в клетчатке, рыхлую селезенку и плотную красную печень. В мазках из внутренних органов и крови обнаруживают типичные бациллы, окруженные капсулой. На основании морфологических, тинкториальных, культуральных и биологических данных делают заключение об обнаружении Вас. anthracis.

На 3-й день исследования производят идентификацию выделенной культуры, которую сеют в желатину, агар с кровью и заражают животных. Сибиреязвенные бациллы дают характерный рост в столбике желатины в виде стержня, от которого отходят отростки, имеющие вид елочки, перевернутой вершиной вниз, в дальнейшем желатина разжижается; на агаре с кровью гемолиза не наблюдается.

Зараженные мыши погибают через 24—48 часов. В мазках из отечной жидкости, крови сердца и внутренних органов обнаруживаются бациллы, окруженные капсулой.

Для выявления капсул рекомендуется окрашивать мазки по Романовскому — Гимзе. Бациллы приобретают темно-синий цвет, а капсулы — розовый.

Изучение ферментативных и биологических свойств выделенной культуры позволяет дифференцировать сибиреязвенные и почвенные бациллы.

Проба с пенициллином также дает возможность определять сибиреязвенные и почвенные бациллы. Проводится она следующим образом. В чашки с мясо-пептонным агаром, содержащем 0,5 и 0,05 ЕД/мл пенициллина, сеют 3-часовую бульонную культуру выделенного микроба. Через 3 часа пребывания в термостате делают мазки, микроскопируют и наблюдают появление «жемчужного ожерелья» — распад сибиреязвенных бацилл с образованием шаров. Поч-

232

У больных берут рвотные массы, промывные воды, кровь, мочу, испражнения; от трупа — кровь, кусочки внутренних органов, содержимое желудка и кишечника, головной и спинной мозг. Исследуют также пищевые продукты, воду, почву.

Бактериологическое исследование. Перед посевом исследуемый материал предварительно растирают

Рис. 85. Культура и колонии Clostridium botulinurn.

в фарфоровой ступке. Сеют большие количества: 10—26 мл в 2 флакона со средой Китта — Тароцци. Один флакон прогревают в водяной бане при 80° в течение 20 минут. Посевы помещают в термостат при температуре 30—35°. Остатки образцов исследуемого материала сохраняют в холодильнике до окончания анализа.

Через сутки пребывания посевов в термостате в среде накопления отмечают помутнение и газообразование. Из среды с наличием роста готовят мазки, окрашивают по Граму. Если обнаруживают типичные клостридий (рис. 85) со спорами (ракетки), делают пересев на плотные питательные среды для получения отдельных колоний. Выделение чистой культуры представляет трудности, так как клостридий ботулизма часто находятся в прочных ассоциациях с некоторыми аэробными бактериями. Иногда только многократные рассевы дают возможность получить чистую культуру. Clostridium botulinurn на сахарном кровяном агаре образует неправильной формы с гладкой или шероховатой поверхностью колонии, окруженные зоной гемолиза. В глубине

234

венные микробы сохраняют форму палочек, расположенных цепочками.

Серологический метод применяют в тех случаях, когда в материале не может быть обнаружен возбудитель. Для установления наличия сибиреязвенного антигена в разложившемся трупе, кожах (свежие, сухие, выделанные), кожаных изделиях, шкурах, мехе, шерсти и др. используют реакцию термопреципитации Асколи. Исследуемый материал измельчают, заливают 10—20-кратным объемом изотонического раствора, кипятят в течение 10—45 минут или выдерживают 16—20 часов при температуре 6—14°. Затем жидкость фильтруют и полученную прозрачную вытяжку наслаивают на преципитирующую сыворотку. Помутнение, которое появляется в течение 10 минут, в виде облачка в месте соприкосновения двух жидкостей оценивается как положительная реакция (см. рис. 69). Появление преципитата после 10 минут является неспецифической реакцией. Опыт обязательно сопровождается контролями вытяжки и преци-питирующей сыворотки (см. стр. 144).

Аллергический метод применяется для определения реактивности после перенесенного заболевания и после вакцинации. Аллерген-антраксин вводят внутрикожно в объеме 0,05 мл. Результат учитывается через 24—48 часов. Наличие гиперемии диаметром не менее 16 мм и инфильтрата свидетельствуют о положительной реакции.