- •Издание второе, переработанное и дополненное

- •Пяткин Кирилл Дмитриевич, Маркова Надежда Степановна, Трофимова Нина Дмитриевна Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии

- •Издательство «Медицинаэ Москва, ПетроверигскиЯ пер., 6/8 Заказ 7. 11-я типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров ссср. Москва, Нагатинская ул., д. 1. Цена 72 коп.

- •Микробиологическая лаборатория и ее оборудование. Принципы устройства микроскопов и правила микроскопии Микробиологическая лаборатория и ее оборудование

- •Принципы устройства микроскопов и правила микроскопии

- •Задания

- •Методика приготовления препаратов (мазков) и простые способы окраски. Морфология и строение бактерий (изучение основных форм)

- •2 Заказ ш 7

- •Феноловый фуксин Циля

- •Фуксин Пфейффера

- •Метиленовый синий (тиазин-тетраметил-тионин)

- •Задания

- •Задания

- •Способ Нейссера

- •Морфология и строение актиномицетов и спирохет Морфология и строение актиномицетов

- •Морфология и строение спирохет

- •Задания

- •Морфология и строение вирусов

- •Задания

- •Морфология и строение грибов

- •Задания

- •Морфология и строение простейших

- •Задания

- •Методы стерилизации

- •Культивирование микроорганизмов. Методы посева и выделения чистых культур аэробных бактерий

- •Методы посева чистых культур аэробных бактерий

- •Выделение чистых культур аэробных бактерий

- •Задания

- •Методы выделения чистых культур аэробных бактерий (продолжение). Культивирование и выделение чистой культуры анаэробных бактерий

- •Выделение чистых культур аэробных и анаэробных бактерий (продолжение). Изучение ферментативных свойств бактерий

- •Методы культивирования и выделения риккетсии

- •Методы культивирования и выделения вирусов

- •Задания

- •Действие физических и химических факторов а микроорганизмы. Санитарно-бактериологическое исследование почвы, воды и воздуха

- •Санитарно-бактериологическое исследование почвы, воды и воздуха

- •3 Адания

- •Микрофлора тела человека

- •Действие биологических факторов на микроорганизмы

- •Задания

- •Методические указания о правилах взятия некоторых материалов для микробиологического исследования

- •Задания

- •Задания

- •Задания

- •Задания

- •Получение диагностических сывороток

- •Взаимодействие токсина с антитоксином

- •Реакция преципитации

- •Задания

- •Реакции агглютинации

- •Реакция лизиса и гемолиза

- •Задания

- •Реакция связывания комплемента

- •Реакция фагоцитоза

- •Приготовление и применение вакцин

- •Задания

- •Получение и применение лечебных сывороток

- •Аллергические пробы

- •Лабораторная диагностика стафилококковых и стрептококковых инфекций Лабораторная диагностика стафилококковых болезней

- •Лабораторная диагностика стрептококковых болезней

- •Лабораторная диагностика инфекций, вызываемых пневмококками

- •Задания

- •Лабораторная диагностика эпидемического менингита, гонореи и бленнореи Лабораторная диагностика эпидемического менингита

- •Лабораторная диагностика гонореи и бленнореи

- •Лабораторная диагностика туляремии

- •Лабораторная диагностика бруцеллеза

- •Лабораторная диагностика инфекций, вызываемых escherichia coli. Лабораторная диагностика брюшного тифа, паратифов а и в

- •Задания

- •Лабораторная диагностика холеры

- •Задания

- •Задания

- •Лабораторная диагностика сибирской язвы

- •Задания

- •Задания

- •Свойства дифтерийных и непатогенных коринебактерий

- •Задания

- •Лабораторная диагностика туберкулеза

- •Задания

- •Лабораторная диагностика актиномикоза и трепанематозов Лабораторная диагностика актиномикоза

- •Лабораторная диагностика сифилиса

- •Лабораторная диагностика лептоспирозов

- •Задания

- •Лабораторная диагностика болезней, вызываемых риккетсиями

- •Задания

- •Лабораторная диагностика вирусных инфекций

- •Задания

- •Лабораторная диагностика полиомиелита

- •Лабораторная диагностика Коксаки и echo

- •19 Заказ № 7

- •Задания

- •Задания

- •Лабораторная диагностика дерматомикозов

- •Задания

- •Лабораторная диагностика инфекций, вызываемых простейшими

- •Лабораторная диагностика малярии

- •Лабораторная диагностика лейшманиозов

- •Лабораторная диагностика токсоплазмоза

- •Лабораторная диагностика амебиаза

- •Задания

- •Физиология микроорганизмов

Задания

Приготовление антигена (экстракта) для реакции преципитации.

Постановка реакции кольцепреципитации для обнаружения природы антигена.

3. Изучение различных преципитирующих сывороток.

Реакции агглютинации

Агглютинацией называется склеивание микробов или других клеток при воздействии на них специфических антител в присутствии электролита. Для постановки реакции агглютинации необходимо наличие трех компонентов: 1) антигена (агглютиноген), 2) антитела (агглютинин) и 3) электролита (изотонический раствор NaCl). Такая реакция называется специфической.

К неспецифическим относится спонтанная и кислотная агглютинации. Спонтанная агглютинация наблюдается у R-вариантов микробов. Они не образуют гомогенной взвеси в 0,85% растворе поваренной соли, а осаждаются в виде клеточных агрегатов. Кислотная агглютинация наступает в результате воздействия на взвесь микробов кислот, которые снимают одноименный заряд на поверхности микробных

147

бок, укрепленных Ма Штативе под углом; сверху в месте соё» динейця трубок находится лупа, а в нижней части—узкая щель,\ затененная пластинкой. В агглютиноскопе имеется зеркало, которое направляет луч света в щель. Мельчайшие хлопья, освещенные сильным пучком света и увеличенные лупой, хорошо различимы.

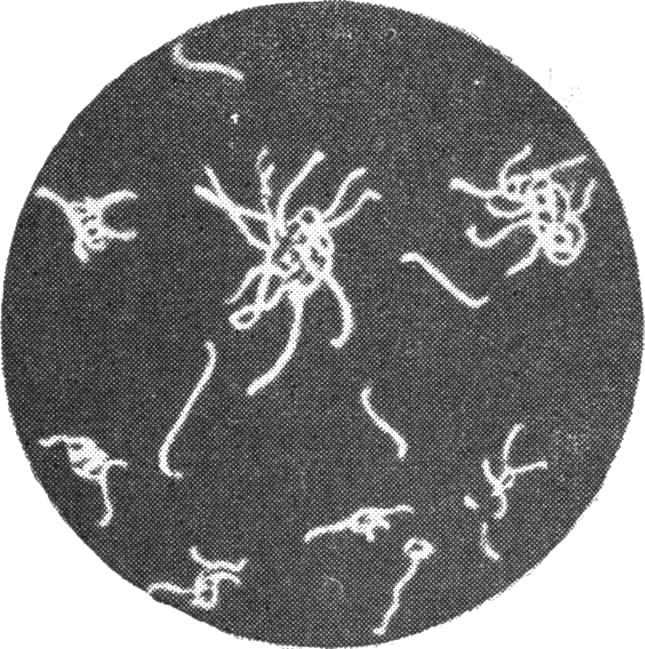

А гглютинацию

живых лептоспир изучают в препарате

раздавленной капли при боковом освещении.

На темном фоне видны склеившиеся

лептоспиры в виде светящихся «паучков»

(рис. 73).

гглютинацию

живых лептоспир изучают в препарате

раздавленной капли при боковом освещении.

На темном фоне видны склеившиеся

лептоспиры в виде светящихся «паучков»

(рис. 73).

Реакцию агглютинации применяют для диагно- стики многих инфекцион- ных болезней. Она ис- пользуется в двух целях: 1) обнаружение антител в сыворотке крови больно- го и 2) определение вида или типа микроба. Как и в других реакциях им- мунитета, неизвестный компонент выявляют по заведомо известному. Сле- довательно, МОЖНО уста- Рис. 73. Агглютинация лептоспир НОВИТЬ ВИД ИЛИ ТИП МИК- (образование «паучков»),

роба, применяя известную

агглютинирующую сыворотку, а также выявить антитела в сыворотке крови больного, вводя в реакцию известный антиген (микроб).

Агглютинирующие сыворотки и взвеси убитых микробов — диагностикумы изготовляют специальные производственные институты.

Реакцию агглютинации с целью определения вида микроба используют при брюшном тифе, пищевых токсикоинфек-циях, дизентерии, бруцеллезе, туляремии, чуме, холере и других заболеваниях.

Для приготовления агглютинирующих сывороток животных (кролики и др.) подвергают гипериммунизации. Им вводят 5—7 раз подкожно, а затем внутривенно в возрастающих количествах взвесь убитых, а последние 3 инъекции — живых микробов. Интервалы между инъекциями колеблются от 2 до 5—7 дней. Через неделю после окончания иммунизации делают пробное кровопускание и ставят ре-

149

акцию агглютинации для определения титра сыворотки,' Если титр сыворотки недостаточно велик, иммунизацию продолжают. При наличии высокого титра производят массивное кровопускание или тотальное обескровливание животного.

Титром агглютинирующей сыворотки называется ее максимальное разведение, которое агглютинирует гомологичный микроб. Титр сыворотки указывается на этикетке ампулы.

Полученные таким путем агглютинирующие сыворотки называются видовыми, хотя они не лишены групповых агглютининов и могут в небольших разведениях склеивать родственные в антигенном отношении микробы. Поэтому для определения вида микроба надо ставить развернутую реакцию с сывороткой, разведенной от 1 : 100 до ее титра. Агглютинация микроба сыворотками в малых разведениях не имеет диагностического значения и расценивается как неспецифическая.

Более достоверные результаты при определении вида или типа микробов дают монорецепторные или типоспецифиче-ские сыворотки, которые не имеют групповых агглютининов. Для получения их извлекают групповые антитела, насыщая иммунные сыворотки неспецифическими микробами, имеющими родственные со специфическим микробом антигены. После выдерживания в термостате отделяют агглютинат и получают монорецепторные сыворотки, которые имеют только специфические агглютинины. Они не вызывают групповой агглютинации.

При работе с этими сыворотками нет необходимости ставить развернутую реакцию и обычно ограничиваются агглютинацией бактерий на стекле.

Взвесь микробов (антиген) готовят из суточной или 20-часовой изучаемой культуры на скошенном агаре. Ее смывают 5 мл 0,85% раствора хлористого натрия и переносят в чистую пробирку. В каждую пробирку с разведенной сывороткой, за исключением контрольной, вносят по 1—2 капли взвеси микробов.

Реакцию агглютинации ставят по схеме (табл. 9). Все ингредиенты разливают по пробиркам в определенной последовательности.

Сыворотку, разведенную 1 : 100, наливают только в 1-ю, 2-ю и 9-ю пробирки, после чего 1 мл из 2-й пробирки переливают в 3-ю пробирку ит. д., а из 8-й пробирки удаляют 1 мл.

Таблица У Схема постановки развернутой реакции агглютинации с целью определения вида микроба (титр агглютинирующей сыворотки 1 : 12 800) |

Контроль |

культуры |

10-я |

1 - 1 |

сыворотки J |

w |

о о 1 - 1 2 |

||

к СО |

о о 00 |

|||

« |

о о а ^ - t — со |

|||

« со |

о о — f *- со |

|||

w LO |

о о а ю |

|||

к |

о ( и 00 |

|||

3-я |

8 |

|||

« |

О о - - - ^ |

|||

w |

о о |

|||

rt / ft / Я / XO / О /-^ ft / 4 / -3 / 2 / ^ / я / я / fcf / <L> / °" / я / S |

0,85% раствор NaCl Агглютинирующая сыворотка, разведенная 1 : 100 Взвесь исследуемых микробов в каплях Конечное разведение сыворотки Учет результатов |

|||

150

плюсом. По реакции агглютинации можно судить о принадлежности микроба к тому или иному виду, если он агглютинируется специфической сывороткой, разведенной до титра или до половины титра.

Ориентировочная реакция агглютинации. В некоторых случаях, когда болезнь может быть вызвана различными видами микробов, для облегчения работы (исключение постановки развернутой реакции агглютинации с несколькими сыворотками) ставят предварительно ориентировочную реакцию агглютинации. Так поступают при диагностике брюшного тифа и паратифов. Возбудителями брюшного тифа являются брюшнотифозная, а паратифов — паратифозные А и В салмонеллы. Микроб, выделенный от больного брюшным тифом, агглютинируют на стекле тремя сыворотками. На два предметных стекла наносят брюшнотифозную, паратифозные А и В сыворотки, разведенные 1:10 или 1 : 25, и для контроля — изотонический раствор хлористого натрия. Во все 4 капли вводят взвесь исследуемого микроба, и покачивают стекла в течение 2—3 минут до появления агглютинации в какой-либо капле сыворотки. Развернутую реакцию агглютинации ставят с одной сывороткой, реагировавшей положительно в ориентировочном опыте. Иногда микроб агглютинируется двумя сыворотками. В таком случае развернутую реакцию ставят с каждой из этих сывороток.

Ориентировочную реакцию агглютинации используют также для постановки предварительного диагноза, например при подозрении на заболевание холерой.

Реакция микроагглютинации на стекле применяется в том случае, если микробов очень мало. При выявлении холерного вибриона уже через 5—6 часов после посева материала исследуют пленку в жидкой среде в начальной стадии ее образования и ставят реакцию агглютинации на стекле. В пленке еще мало вибрионов и невооруженным глазом даже при положительном результате реакция не может быть учтена. Поэтому каплю сыворотки с вибрионами высушивают, фиксируют, окрашивают фуксином Пфейффера и микроскопируют. При положительной реакции все поле зрения свободно от микробов, только в отдельных участках наблюдается скопление вибрионов. При отрицательной реакции вибрионы распределены равномерно по всему полю зрения.

Реакция агглютинации для определения агглютининов в сыворотке больных использует-

152

В данной схеме 9-я пробирка является контролем сыворотки, 10-я пробирка — контролем взвеси микроба. Пробирки энергично встряхивают и помещают на 2 часа в термостат, затем производят предварительный учет, начиная с контро-лей. В 10-й и 9-й пробирках не должно быть агглютинации, наличие взвешенных хлопьев в опытных пробирках свидетельствует о положительной реакции. Для оценки интенсивности реакции пробирки оставляют при комнатной температуре на 18—20 часов, после чего окончательно учитывают результат. Интенсивность реакции выражается плюсами. Полная агглютинация обозначается 4 плюсами (+ + + +)— жидкость совершенно прозрачна, а на дне осадок из хлопьев склеившихся микробов. Чем меньше микробов агглютинировалось, тем мутнее жидкость и тем меньше хлопьевидный осадок на дне. В зависимости от этого результаты реакции отмечают 3 (+ + +), 2 (+. + ) или одним ( + )■■

ся с целью Подтверждения инфекционной болезНй, вызМН-ной тем или иным возбудителем; для диагностики брюшного тифа и паратифов (реакция Видаля), сыпного тифа (реакция с риккетсиями Провачека), бруцеллеза (реакция Райта и Хеддльсона), туляремии и других заболеваний.

Кровь у больного берут шприцем из локтевой вены в объеме 3—5 мл или стерильной иглой из пальца, мочки уха, а у маленьких детей из пятки в объеме 1 мл и помещают в термостат для свертывания. Сыворотку крови отделяют и разводят 0,85% раствором хлористого натрия от 1 : 50 или 1 : 100 до 1 : 800 или 1 : 1600. Более низкие концентрации антител обычно не используют лишь потому, что в крови могут находиться нормальные антитела, способные в небольших разведениях вызывать реакцию агглютинации.

В качестве антигена в этой реакции используют диагно-стикумы — взвеси заведомо известных убитых и в отдельных случаях живых микробов. Диагностикумы из убитых микробов— весьма устойчивые препараты, они не теряют своих свойств в течение 2 лет и, кроме того, не представляют опасности заражения.

Техника постановки и учета реакции агглютинации с сывороткой больного не отличается от постановки развернутой реакции агглютинации для определения вида микробов.

Пробирки помещают на 2 часа в термостат, после чего извлекают и оставляют на 18—20 часов при комнатной температуре. Исключением является реакция агглютинации с бруцеллами и риккетсиями, в этих случаях пробирки выдерживают в термостате 20 часов. Диагностическое значение имеет положительная реакция агглютинации в определенных разведениях. Так, например, диагноз бруцеллеза подтверждает положительная реакция в разведении сыворотки 1 :200, при туляремии такое же значение имеет положительная реакция в разведении 1 : 100. Изучение этих реакций в динамике дает более достоверные результаты. Кровь у больного берут повторно и вновь ставят реакцию агглютинации с соответствующим диагностикумом. В процессе болезни, как правило, увеличивается количество антител, следовательно, повышается титр агглютининов. Если положительные результаты агглютинации были обусловлены присутствием специфических антител в результате перенесенного заболевания или вакцинации (анамнестическая или поствакцинальная реакция), титр антител не нарастает, а порой даже уменьшается.

153

В реакций агглютинации с сыворотками больных имеет значение выявление О-, Н- и Vi-антител. Обнаружение О-ан-тител подтверждает заболевание брюшным тифом, тогда как Н-антитела выявляются у перенесших заболевание или вакцинированных, Vi-антитела — у брюшнотифозных носителей.

Для обнаружения О-, Н- и Vi-антител используют О-, Н-, Vi-диагностикумы. О-диагностикумы готовят из густой взвеси бактерий, прогретых в водяной бане при 100° в течение Р/г—2 часов или обработанных спиртом, в результате чего происходит разрушение жгутикового антигена. Для получения Н-диагностикума взвесь микробов обрабатывают формалином, который понижает активность О-антигена, сохраняя неизмененным Н-антиген. Vi-диагностикум получают из определенных штаммов, обработанных спиртом брюшнотифозных салмонелл, содержащих Vi-антиген.

Реакция гемагглютинации не относится к реакции иммунитета, она является результатом действия фермента (гемагглютинина) вируса на эритроциты. Некоторые вирусы вызывают агглютинацию эритроцитов определенных видов животных. Установлено, что вирусы гриппа и эпидемического паротита агглютинируют эритроциты кур, морских свинок, вирус клещевого энцефалита — эритроциты овец, вирус полиомиелита — эритроциты барана.

Реакцию гемагглютинации ставят в пробирках, на специальных досках из плексигласа и на предметных стеклах. Материал, содержащий вирус, разводят изотоническим раствором от 1 : 10 до 1 : 1280. К 0,5 мл каждого разведения добавляют равный объем 1—2% взвеси эритроцитов. Пробирки помещают в термостат на 30 минут, а стекла или доски оставляют при комнатной температуре на 45 минут. Учет реакции производят по характеру осадка.

Положительная реакция, обозначаемая 4 плюсами (+ + + +), характеризуется интенсивной и быстрой агглютинацией эритроцитов, которые осаждаются на дне и стенках пробирки или в углублениях доски из плексигласа, осадок имеет звездчатую форму с фестончатыми краями. Тремя плюсами ( + + +) отмечается несколько менее интенсивная реакция с меньшим количеством агглютинированных эритроцитов на стенках, 2 плюсами (++) —с менее выраженным осадком и одним плюсом ( + ) —с незначительным аг-глютинатом только на дне пробирки. При отрицательном результате осевшие эритроциты образуют диск с равными краями.

154

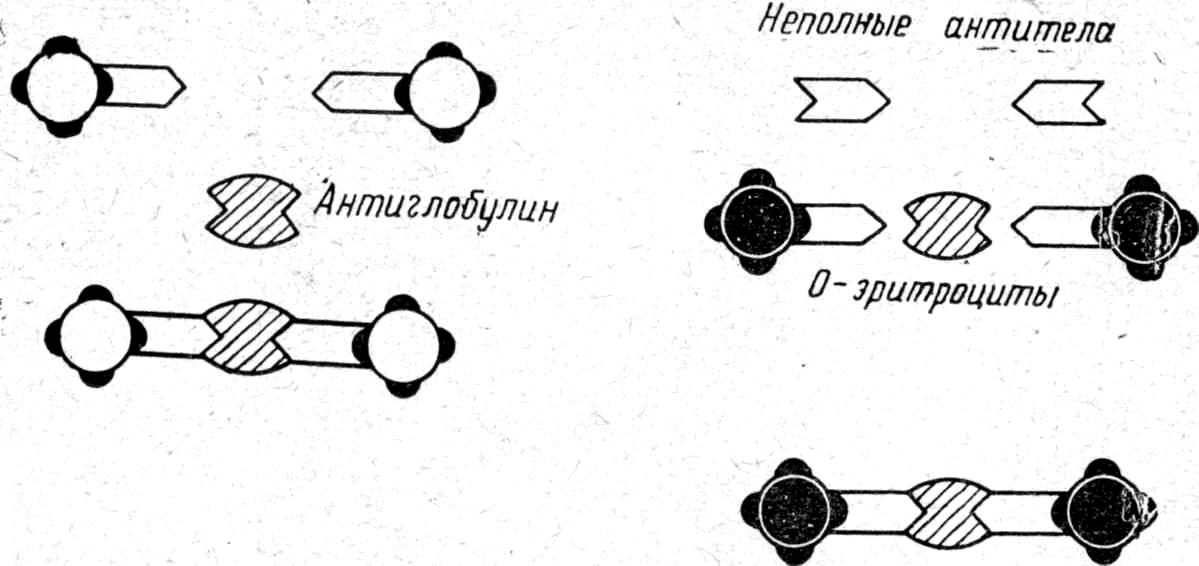

молекулами неполных антител, обусловливают агглютинацию эритроцитов (рис. 75), клеток бактерий или риккетсий.

Различают прямую и непрямую реакцию Кумбса. В прямой реакции устанавливают наличие антител в крови больного, связанных с эритроцитами, а в непрямой — несвязанных антител в сыворотке больного.

Во втором случае исследуемой сывороткой обрабатывают нормальные эритроциты, бактерии или риккетсий, а затем ставят реакцию так же, как и прямую реакцию Кумбса.

2

Рис. 75. Реакция Кумбса. / — прямая; 2 — непрямая.

Техника постановки прямой реакции Кумбса заключается в том, что берут три различные взвеси эритроцитов: исследуемые эритроциты, нормальные (контроль) и сенсибилизированные известными глютининами. Предварительно их отмывают большими объемами изотонического раствора и готовят 1 % взвесь. Антиглобулиновую сыворотку титруют с применением эритроцитов, сенсибилизированных известной дозой неполных антител. На белую поверхность фарфоровой пластинки наносят по 0,1 мл каждого разведения ан-тиглобулиновой сыворотки (не менее двух), к каждой капле добавляют по 0,05 мл взвеси эритроцитов.

Неполные антитела появляются при риккетсиозах по отношению к риккетсиям, при бактериальных инфекционных болезнях — к бактериям. Для выявления их ставят непря-

158

Титром вируса называют его наибольшее разведение, при котором еще наблюдается агглютинация эритроцитов.

Реакция торможения гемагглютинации. Если на вирус воздействуют специфической сывороткой, то агглютинация эритроцитов не наступает. Это явление называется реакцией торможения гемагглютинации, протекающей в результате взаимодействия антигена и антител.

Техника постановки реакции заключается в следующем. Сыворотку разводят от 1 : 10 до 1 : 2560. К каждому разведению сыворотки в объеме 0,25 мл добавляют равное количество жидкости, содержащей вирус в 4-кратном титре (если вирус, разведенный 1 : 640, агглютинирует эритроциты, делают разведение 1 : 160) и выдерживают в термостате 30 минут. После извлечения из термостата добавляют по 0,5 мл 1—2% взвеси эритроцитов. Контролем является пробирка, где сыворотка заменена изотоническим раствором NaCl.

Реакция читается после выдерживания в течение 30 минут в термостате или 45 минут при комнатной температуре. Титром сыворотки называют ее максимальное разведение, которое вызвало задержку агглютинации эритроцитов.

Реакции гемагглютинации и торможения гемагглютинации широко применяются для диагностики вирусных болезней.

Способность вируса агглютинировать эритроциты используется для выявления его в зараженных культурах тканей в виде реакции гемадсорбции.

Реакция гемадсорбции. Во флаконы с тканью, где выращивались вирусы, вводят 0,2 мл 0,4% взвеси стерильных эритроцитов морской свинки или курицы. Пробирки оставляют при комнатной температуре в наклонном положении на 3—5 минут, а затем помещают на несколько минут во вращающийся барабан для удаления не адсорбированных эритроцитов. Реакцию учитывают, используя малое увеличение микроскопа. Ее считают положительной, если эритроциты адсорбируются на ткани беспорядочно или своеобразно группируются в виде гроздей, розеток и других скоплений. При отрицательном результате адсорбируются единичные эритроциты, а остальные остаются свободными. Добавление специфической сыворотки задерживает реакцию.

Реакция непрямой (пассивной) гемагглю-т и н а ц и и основана на .способности эритроцитов, обработанных антигеном,*склеиваться при воздействии сыворот-

155

мую реакцию. Риккетсий или бактерии обрабатывают исследуемой сывороткой, а затем добавляют антиглобулиновую сыворотку, вызывающую агглютинацию.

Задания

Постановка ориентировочной реакции агглютинации культуры, выделенной от больного с подозрением на брюшной тиф, агглютинирующими сыворотками брюшного тифа, паратифов А и В.

Постановка и предварительный учет развернутой реакции агглютинации с целью определения вида микроба.

Изучение различных агглютинирующих сывороток и диагностикумов.

Демонстрация препарата Вас. anthracis, обработанного флюоресцирующими антителами (люминесцентная микроскопия).