Методы и средства измерений, испытаний и контроля Литература

1.Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин: Учеб. пособие для вузов.- Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1983.- 320 с.

2. Спектор С.А. Электрические измерения физических величин : Методы измерений: Учебное пособие для вузов. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1987.-320 с.

3. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние. 1991.- 304 с.

4. Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике. -М.: Постмаркет, 2002.-352 с.

Измерения и их роль в нашей жизни: мысли и высказывания великих людей прошлого и настоящего.

Галилей: Измеряй все доступное измерению и делай доступным все недоступное ему.

Кельвин: Каждая вещь известна лишь в той степени, в какой ее можно измерить.

Менделеев: Наука начинается с тех пор, как начинают измерить. Точная наука немыслима без меры.

Планк: В физике существует только то, что можно измерить.

Герман (Якоби): Искусство измерения является могучим оружием, созданным человеческим разумом для проникновения в законы природы и подчинению ее сил нашему господству.

Гельвеций: Всякий изучающий историю народных бедствий может убедиться в том, что большую часть несчастий в жизни людей приносит невежество.

Галилей: Измерять, что измеримо, делать измеримым то, что еще не измеримо.

Крылов: Мера и число должны лежать в основе всякого дела.

Менделеев: В природе – мера и вес – суть, главные орудия познания.

Менделеев: Пригодными могут быть лишь такие данные, которые носят в себе признаки значительной точности.

М.Ф. Маликов: Измерение – познавательный процесс, заключающийся в сравнении путем физ. эксперимента данной величины с известной величиной, принятой за единицу сравнения.

Измерение – совокупность операций по применению тех. средства, хранящего единицу Ф.В. и обеспечивающего нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.

Постановка измерительной задачи и организация измерительного эксперимента.

Измерительная задача возникает в науке, технике, народном хозяйстве в связи с потребностью в технике в этой отрасли. Ее ставит не метролог.

Метролог проводит анализ измерительной задачи:

- устанавливает какие Ф.В. подлежат измерению;

- анализирует условия проведения измерений;

- анализирует возможные ПГ измерений;

- выбирает методы измерений;

- выбирает число измерений;

- осуществляет подготовку оператора-измерителя;

- осуществляет опробование СИ;

- подготавливает изм. эксперимент;

- участвует в проведении измерения, но измерение осуществляет оператор;

- рассчитывает ПГ измерений;

- оформляет отчет о проведении измерений и отправляет заказчику.

Классификация измерений:

Измерением называют совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства измерения, с целью нахождения численных значений измеряемой величины в принятых единицах измерения.

- по методам (непосредственной оценки, дифференциальный, нулевой, метод измерения замещением, измерения дополнением);

- по способу получения РИ:

Прямые измерения – это измерения, при которых искомое значение физической величины получают непосредственно, например измерение массы на весах, длины детали микрометром.

Совокупные измерения – это проводимые одновременно измереня нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях.

Совместные измерения – это проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними.

- по условиям измерения:

равноточные – ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности СИ и в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью;

неравноточные – ряд измерений какой-либо величины, выполненных различающимися по точности СИ и (или) в разных условиях;

- по характеру РИ:

абсолютные – измерения, основанные на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант, например измерение силы F основано на измерении основной величины массы т и использовании физической постоянной - ускорения свободного падения g;

относительные – измерения отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерение изменения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную;

допусковые -

- по числу измерений:

однократные – это измерения, выполненные 1 раз;

многократные – это измерения ФВ одного и того же размера, результат которого получен из нескольких, следующих друг за другом измерений, т.е. состоящие из ряда однократных измерений.

- по степени достоверности (необходимые, избыточные);

- по наличию контакта с измеряемой величиной:

контактный метод – метод измерений, основанный на том, что чувствительный элемент прибора приводится в контакт с объектом измерения.

бесконтактный метод - метод измерений, основанный на том, что чувствительный элемент средства измерений не приводится в контакт с объектом измерения.

- по точности (технические, исследовательские);

- по характеру изменения измеряемой величины:

статические, измерения ФВ, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения;

динамические, в процессе которых измеряемая величина изменяется и является непостоянной во времени;

статистические,

Методы измерений.

Метод измерений - совокупность приемов использования принципов и средств измерений. Средствами измерений являются используемые технические средства, имеющие нормированные метрологические свойства.

Метод непосредственной оценки – метод измерений, при котором значение величины определяют непосредственно по показывающему устройству.

Метод сравнения с мерой – метод измерения, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой (измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями).

Нулевой метод – метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля. Измерение эл. сопротивления мостом с полным его уравновешиванием.

Дифференциальный метод – это метод измерения, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины и при котором измеряется разница между этими величинами.

Например, измерения, выполняемые при поверке мер длины сравнением с эталонной мерой на компараторе.

Достоинства: высокая точность измерения, универсальность, требует большую квалификацию.

Метод измерений замещением – метод, при котором измеряемую ФВ замещают эталонной однородной ФВ (мерой) при этом результаты замещения делают одинаковыми. Метод реализуется в 2 этапа: 1. измеряют ФВ в измерительной установке и запоминают значение ФВ измерительного прибора; 2. измеряемую ФВ замещают эталонной ФВ и добиваются изменением этой ФВ того же показания.

Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов.

Метод измерений дополнением – это метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняют мерой этой же величины с таким же расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению. Высокая точность, но высокая квалификация.

Метод непосредственной оценки, заключающийся в определении величины непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия.

Пример: взвешивание на циферблатных весах, определение размера детали с помощью микрометра или измерение давления пружинным манометром.

П ри

подаче тока в катушку в ней возникает

магнитное поле, оно взаимодействует с

магнитным полем магнитопровода, при

этом возникает механическая сила,

стремящееся минимизировать магнитное

поле в зазора за счёт магнитного поля

катушки. Эта сила проворачивает катушку

в зависимости от направления тока.

Возникает вращающий момент, тарированная

пружина противодействует этому моменту

за счет силы растяжения или сжатия. При

равновесии стрелка и катушки

останавливаются. Угол отклонения стрелки

пропорционален моменту вращения,

напряженности маг. поля и силе тока в

катушке.

ри

подаче тока в катушку в ней возникает

магнитное поле, оно взаимодействует с

магнитным полем магнитопровода, при

этом возникает механическая сила,

стремящееся минимизировать магнитное

поле в зазора за счёт магнитного поля

катушки. Эта сила проворачивает катушку

в зависимости от направления тока.

Возникает вращающий момент, тарированная

пружина противодействует этому моменту

за счет силы растяжения или сжатия. При

равновесии стрелка и катушки

останавливаются. Угол отклонения стрелки

пропорционален моменту вращения,

напряженности маг. поля и силе тока в

катушке.

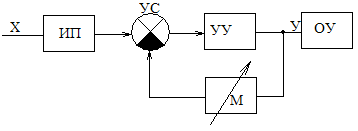

Структурная схема электрического СИ с автоматическим уравновешиванием:

И П

– измерительный преобразователь;

П

– измерительный преобразователь;

УС – устройство сравнения;

УУ – устройство уравновешивания (электронный усилитель, интегратор);

ОУ – отсчетное устройство;

М – многозначная регулирующая мера.

Погрешность метода непосредственной оценки определяется погрешностью данного СИ и погрешностью оператора.

Преимущества: измерения с помощью этого метода проводятся очень быстро, просто и не требуют высокой квалификации оператора, поскольку не нужно создавать специальные измерительные установки и выполнять какие-либо сложные вычисления.

Недостатки: точность измерений чаще всего оказывается невысокой из-за погрешностей, связанных с необходимостью градуировки шкал приборов и воздействием влияющих величин (непостоянство температуры, нестабильность источников питания и пр.).

Метод сравнения с мерой – это метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

Примеры:

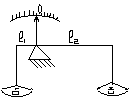

1 Измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями (мерами массы с известным значением).

2 Измерение напряжения постоянного тока на компенсаторе сравнением с известной ЭДС нормального элемента

Нулевой метод – Метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля.

Он позволяет производить измерения ФВ одного размера с помощью однородной ФВ другого размера.

Метод позволяет измерять ФВ разных размеров с помощью образцовых мер ФВ большего/меньшего размера. Большая квалификация, для некоторых ФВ невозможно (темп.).

Дифференциальный метод – это метод, при котором измеряемая ФВ сравнивается с однородной с ней ФВ, имеющей известное значение (близкое к значению измеряемой ФВ), при котором измеряется разность м/у ними.

Высокая точность измерения, универсальность, требует большую квалификацию.

Метод замещения – это метод, при котором измеряемую ФВ в измерительной установке замещают ФВ, воспроизводимой мерой, и при этом результаты измерений измеряемой и эталонной величины должны быть равны.

измеряемую ФВ измеряют и результат измерения запоминают в запоминающем устройстве.

Измеряемую ФВ замещают однородной с ней ФВ воспроизводимой меры до запомненного значения. Результат измерения равен значению меры.

Для повышения точности надо, чтобы запоминающее устройство было не сколько точным, чем стабильным. Высокая точность, но нужно быстро проводить измерения.

Метод дополнений – это метод, при котором измеряемую ФВ дополняют известной ФВ с тем, чтобы их сумма = заданному значению. Высокая точность, но высокая квалификация.

Нулевой метод – метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля.

Он позволяет производить измерения ФВ одного размера с помощью однородной ФВ другого размера.

Преимущества: 1. метод позволяет измерять ФВ разных размеров с помощью

образцовых мер ФВ большего/меньшего размера.

Недостатки: 1. высокая квалификация;

2. измерение некоторых ФВ невозможно, например, температуры.

P

x*l1=Pm*l2

x*l1=Pm*l2

Px=(Pm*l2)/l1

Преимущества: повышенная точность измерений.

Недостатки: длительный процесс уравновешивания.

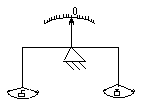

Дифференциальный метод – это метод измерений, при котором измеряемая ФВ сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, и при котором измеряется разность между этими двумя величинами.

универсальность,

требует большую квалификацию.

универсальность,

требует большую квалификацию.

lx = lm ± lcc

(lcc- длина, считываемая со средства сравнения).

Преимущества: 1. применение однозначной меры,

2. высокая точность,

3. невысокие требования к средству сравнения,

4. использование минимального количества мер.

Недостатки: 1. требует высокой квалификации,

2. необходимость применения средств сравнения однородных ФВ,

3. невозможность измерения некоторых величин,

например, температуры.

Метод измерений замещением – метод, при котором измеряемую ФВ замещают мерой с известным значением. Метод реализуется в 2 этапа: 1. Измеряют ФВ в измерительной установке и запоминают значение ФВ измерительного прибора; 2. Измеряемую ФВ замещают эталонной ФВ и добиваются изменением этой ФВ того же показания.

Примеры. Взвешивание с поочерёдным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов (Метод Борда).

Для повышения точности надо, чтобы запоминающее устройство было не столько точным, сколько стабильным. Для обеспечения высокой точности нужно измерения проводить быстро.

Преимущество: применение грубых неточных средств для получения точных результатов.

Недостаток: сложность измерений.

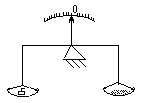

Метод измерений дополнением – это метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняют мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению.

Высокая точность, минимальное число образцовых средств, но высокая квалификация.

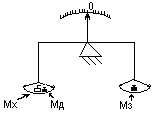

М х

= Мз - Мд

х

= Мз - Мд

Преимущества: высокая точность.

Недостатки: 1. сложность измерений,

2. необходимость создания мер для каждой ФВ.

Средства измерений: основные, вспомогательные, стандартизованные и нестандартизованные.

Средство измерений (СИ)– это техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и/или хранящее единицу ФВ, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

Метрологические характеристики – это характеристики свойств СИ, влияющие на результат измерений и на его погрешность.

Рабочее СИ – это СИ, предназначенное для измерений, не связанных с передачей размера единицы другим средствам измерений.

Основное СИ – это СИ той ФВ, значение которой необходимо получить в соответствии с измерительной задачей.

Вспомогательное СИ – это СИ той ФВ, влияние которой на основное СИ или объект измерений необходимо учитывать для получения результата измерений требуемой точности.

Стандартизованное СИ – это СИ, изготовленное и применяемое в соответствии с требованиями государственного или отраслевого стандарта. Обычно это СИ подвергают испытаниям и вносят в Госреестр.

Эталон - СИ (или комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы ФВ и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке.

6) Не стандартизованное СИ – СИ, на которое не распространяются требования гос. стандартов.

Первичные измерительные преобразователи, их классификация, структурные схемы преобразований ФВ

Основой любого СИ является первичный преобразователь – измерительный преобразователь, на который воздействует непосредственно измеряемая ФВ. Часто они называются первичными измерительными преобразователями (ПИП), датчиками ФВ или сенсорами.

Датчики ФВ и их особенности:

- датчик, как правило, непосредственно контактирует с измеряемой ФВ часто в условиях повышенных температур, агрессивных и взрывоопасных сред;

- датчики эксплуатируются в условиях повышенной влажности, больших механических нагрузок, но при этом определяют основную составляющую погрешности СИ, которую при дальнейших преобразованиях невозможно исключить;

- датчик имеет малые габариты, вес;

- по характеру преобразований датчики (ПИП) преобразуют измеряемую ФВ, непосредственно воздействующую на него, в др. ФВ, удобную для дальнейшей обработки, преобразований и передачи. При этом может иметь место не одно, а несколько преобразований;

- как правило, в датчиках реализуется один из физических законов;

- при преобразовании входных ФВ в выходные в датчиках такое преобразование осуществляется через промежуточные ФВ;

Наиболее широкое применение в датчиках получили преобразования измеряемой ФВ в электрические ФВ:

- электрических величин мало, а ФВ много;

- электрическую величину удобно преобразовать в другие, их удобно масштабировать, фильтровать, линеаризовать и т. д.;

- электрические величины удобно передавать на расстоянии;

- электрическую величину удобно коммутировать, переключать, преобразовывать в цифровой код и обратно;

- электрическую величину легко унифицировать и тем самым стандартизировать выходные сигналы датчиков и СИ.

Классификация датчиков:

Пассивные и активные

Пассивные не нуждаются в дополнительном источнике энергии, и в ответ на изменение внешнего воздействия на его выходе всегда появляется электрический сигнал (т.е. датчик преобразует энергию внешнего сигнала в выходной сигнал). Например, термопары, фотодиоды, пьезоэлектрические чувствительные элементы.

Активным датчикам для работы требуется внешняя энергия (сигнал возбуждения). В активных датчиках происходит преобразование изменения их внутренних характеристик в электрические сигналы. Например, резистивные тензодатчики, термисторы. Термисторы являются температурно-чувствительными резисторами. Сами по себе термисторы не производят никаких электрических сигналов, но при прохождении через них электрического тока (сигнала возбуждения), их сопротивление может быть определено по изменению тока и/или падению напряжения на них. Значение сопротивления (в Омах) отражает измеряемую температуру, которая может быть найдена по известным зависимостям.

В зависимости от выбора точки отсчета датчики можно разделить на абсолютные и относительные

Абсолютные датчики определяют внешний сигнал в абсолютных физических единицах, не зависящих от условий проведения измерений, тогда как выходной сигнал относительного датчика в каждом конкретном случае может трактоваться по-разному. Примером абсолютного датчика является термистор. Его электрическое сопротивление напрямую зависит от абсолютной температуры по шкале Кельвина. Примером относительного датчика является термопара, потому что напряжение на его выходе является функцией градиента температуры на проводах термопары.

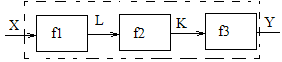

С труктурная

схема.

труктурная

схема.

X – входная ФВ.

Y – выходная ФВ.

L, K – промежуточные ФВ, которые могут быть другими по природе

f1, f2, f3 – функции преобразования ФВ.

Основные законы, используемые для преобразования ФВ в датчиках.

1. Эффект Зеебека. При нагревании спая из двух разных металлов или сплавов на выводах этого спая возникает термо-ЭДС, пропорциональная температуре. Это явление используется в термопарах (датчики температуры).

2. При нагревании металла или полупроводника происходит изменение их сопротивлений. Это явление используется в термосопротивлениях, термисторах для преобразования температуры в сопротивление (обычно Cu, Pt, Si).

3. Растяжение или сжатие металла или полупроводника в пределах его упругих свойств вызывают изменение их сопротивлений (это явление используется в тензодатчиках для преобразования механической силы в сопротивление).

4. При освещении металла или полупроводника меняется их сопротивление (используется в фоторезисторах).

5. Зависимость яркости свечения тела от температуры используется в бесконтактных датчиках температуры (пирометрах).

6. На границе некоторых кристаллов при сжатии (растяжении) возникает ЭДС это явление называется прямым пьезоэффектом и, наоборот, при приложении напряжения к кристаллу в них возникает механическое напряжение (обратный пьезоэффект).

7. Магнитная проницаемость тел из ферромагнитных материалов зависит от приложенных механических сил (магнитострикция). Используется в магнитострикционных преобразователях механических воздействий в электрическую величину (индуктивность).

8. Изменение электрической емкости между двумя параллельными плоскими проводниками, один из которых подвижен, позволяет преобразовать линейное перемещение в электрическую емкость.

9. При перемещении сердечника из ферромагнитного материала внутри катушки, происходит изменение магнитного потока. Это явление используется в ПИПах типа LVDT (линейное перемещение в индуктивность).

10. На малый отрезок провода с током и длиной ΔL помещенный в однородное магнитное поле с индукцией B действует сила, вызывающая перемещение проводника (закон Ампера). Это явление используется в эталоне тока – токовых весах.

11. Если проводящий контур находится в переменном магнитном поле, то в нем возникает ЭДС самоиндукции. Это явление используется для измерения напряженности магнитного поля и преобразования ее в электростатическое.

12. Эффект Холла. При воздействии магнитного поля и протекании через проводник или полупроводник постоянного тока, возникает разность потенциалов пропорциональная магнитной индукции и тока.

13. При нагревании p-n- перехода изменяется падение напряжения на нем (изменение – 2 мВ на 1ºС), используется в термодиодах, термодатчиках.

14. При освещении p-n- перехода, ток через p-n- переход возрастает, это явление используется в фотодиодах.

Датчики электрических величин (напряжения, тока и мощности) и их применение для измерений

В науке, промышленности и технике используются электрические ФВ в широком диапазоне значений (I (10-12до106А), U(10-12до107В), R(0до1015Ом)). Для измерения этих электрических величин их необходимо преобразовать в электрические в сравнительно узком диапазоне или одну ФВ в другую.

Особенности преобразования электрических величин:

- широкий диапазон значений ФВ;

- разные значение рода токов (~ или =);

- широкий диапазон частот;

- разная необходимая точность преобразования;

- зависимость от условий эксплуатации.

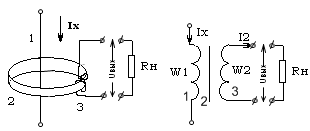

Датчик электрического тока

(резистивный, трансформаторный, полупроводниковый)

Трансформаторные датчики тока

Провод, ток в котором подлежит измерению (один виток первичной обмотки (силовая)).

Сердечник из ферромагнитного материала (сталь, пермаллой).

Вторичная обмотка (сигнальная).

I1=Ix; I2/I1=1/n =w1/w2; Uвых=I2*Rн=(I1/n)*Rн

Эквивалентная схема (идеальный трансформатор тока):

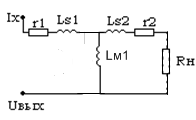

r1

– сопротивление провода первичной

обмотки;

r1

– сопротивление провода первичной

обмотки;

r2 – сопротивление провода вторичной обмотки, пересчитанное к первичной обмотке;

Ls1 – индуктивность рассеивания первичной обмотки, характеризует выход магнитного поля за границы сердечника;

Ls2 – индуктивность рассеивания вторичной обмотки, приведенной к виткам первичной обмотки;

Rн - сопротивление нагрузки, пересчитанное к виткам первичной обмотки;

Lμ1 – индуктивность намагничивания.

Недостатки: не используется при постоянном токе.

Преимущества: - большой диапазон частот

(от 50 Гц до 2,4 кГц)

- высокая точность.

Погрешность возникает за счет активных сопротивлений r1 и r2 и падения напряжения на индуктивностях рассеивания.

Датчики напряжения

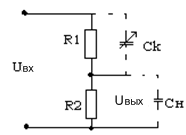

Резистивный

делитель напряжения

Резистивный

делитель напряжения

Для постоянного напряжения коэффициент деления: Кд = R2/(R1+R2). Uвых= Кд·Uвх.

Ск – корректирующий конденсатор. Без емкостей для Uпост, с емкостью Ск для Uпер.

Самостоятельно записать выражение коэффициента передачи и построить графики АЧХ и ФЧХ.

Наличие паразитных емкостей при переменном напряжении приводит к изменению коэффициента деления в зависимости от частоты.

Недостатки:

– погрешность коэффициента деления определяется точностью резисторов;

– емкость нагрузки меняется при смене средств измерений, со временем и от температуры;

– разное входное и выходное сопротивления, что не позволяет использовать делитель в высокочастотных схемах, в которых используются согласованные цепи, для которых входное и выходное сопротивления равны.

Преимущества - малые габариты, работа при постоянном и переменном напряжении. При выполнении резисторов из одного материала, можно добиться температурной компенсации изменения сопротивлений резисторов и уменьшения температурной погрешности Кд.

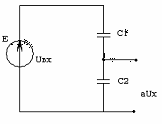

Емкостные делители

Кд = С1/(С1+С2)

Недостатки:

- невозможность делить постоянное напряжение,

- сложность изготовления,

- большая погрешность из-за влияния температуры, ёмкости соединительных проводов.

Преимущества - деление высоких напряжений.

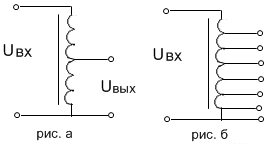

Индуктивные

делители

Индуктивные

делители

Рис. а – однопредельный индуктивный делитель, рис. б – многопредельный индуктивный делитель.

Коэффициент деления: Кд = w2/wобщ, w2- число витков выходной части автотрансформатора, wобщ – общее число витков.

Преимущества:

– коэффициент деления отличается высокой точностью, применяется, в основном, в эталонах переменного напряжения, в образцовых установках;

– коэффициент деления определяется отношением чисел витков, но так как числа витков – целые числа, то и коэффициент деления – отношение целых чисел.

Недостаток: невозможность делить постоянное напряжение.

Датчики температуры.

Основные физические эффекты, используемые в датчиках.

Температура – мера кинетической энергии колеблющихся частиц, характеризующая состояние равновесия пропорциональна кинетической энергии хаотического движения частиц системы.

Температура является одним из основных факторов определяющих жизнедеятельность человека, эффективность и качество промышленного производства, надежность функционирования приборов и систем. Температура важный параметр в химической промышленности, в космических исследованиях. Диапазон измерения температуры от 0 К до температуры на солнце. В этом диапазоне используются различные средства измерения температуры. Например, контактные и бесконтактные.

Термопара

Явление Зеебека: при нагревании спая двух металлов на выводах этого спая образуется термоэдс, пропорциональная температуре.

1![]() ,2

– разные проводники.

,2

– разные проводники.

3 – места спая

Т1,Т2 – температуры.

Т1=Т2 – термо ЭДС нет.

Т1≠Т2 – термо ЭДС в спаях будет отличаться – возникает электрический ток.