- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Часть 1. Виды познавательных процессов

- •Часть 2. Развитие познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Часть 1. Теории восприятия

- •Часть 2. Теории мышления

- •Тема 15

- •Часть 1. Виды познавательных процессов

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •16 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •38 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Попытка его повторения вызывает более расплывчатый образ (справа)

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •1000 Испытуемых, он разделил фосфены на 15 классов, каждый из которых

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •80 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •3. Виды мышления: критерии их классификации

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •124 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§1. Эгоцентризм мысли ребенка

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •140 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 2. Трудности осознания и нарушение равновесия мыслительных операций

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 3. Неспособность к логике отношений и узость поля наблюдения

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 4. Неспособность к синтезу и соположение

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •§ 5. Синкретизм

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 6.Трансдукция и нечувствительность к противоречию

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§7. Модальность детской мысли, интеллектуальный реализм и неспособность к формальному рассуждению

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 8. Предпричинность у ребенка

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Часть 2. Развитие познания

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виду и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •X. Шифман перцептивное развитие1

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •244 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •340 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •376 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •428 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 16

- •Часть 2. Теории мышления

- •Часть 1. Теории восприятия

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •X. Шифман гештальт-подход1

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Часть 2. Теории мышления

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познаний

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •163002 Архангельск, пр. Новгородский, 32

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

Зрительное восприятие отвесной плоскости

Американский психолог Элеонора Гибсон однажды во время пикника на краю Большого Каньона заинтересовалась тем, упадет ли с обрыва маленький ребенок. Эта мысль привела ее к очень красивому эксперименту, в котором она воспроизвела в миниатюре обрыв Большого Каньона. Ситуация опыта показана на рис. 1, на котором изображена модель центрального «настила»: с одной стороны — обычный твердый пол; над пустым пространством положен большой кусок толстого стекла. Ребенок (или в других опытах молодое животное) помещается на этот настил; спрашивается, будет ли он ползти по стеклу, покрывающему «пропасть»? Эксперимент показал, что ребенок не покидает настила и не переходит на стекло. Ребенка не может заманить на эту часть настила даже его мать, потряхивающая погремушкой, хотя он беспечно ползает по обычному полу на другой стороне «моста». По-видимому, из этого опыта следует сделать вывод, что дети-ползунки могут зрительно оценивать глубину. Эта оценка опасной высоты полезна, однако ценность ее несколько снижается тем фактом, что дети иногда забывают о своих ногах и поворачиваются так, что падают навзничь в «обрыв», покрытый прозрачным йолом.

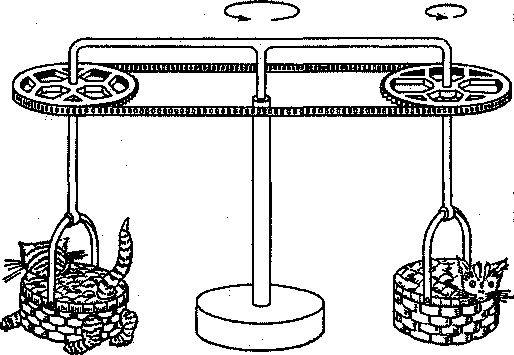

Рис. 4. Аппарат, предложенный Хелдом и Хейном для того, чтобы выяснить, возникнет ли перцептивное научение у пассивного животного. Активный котенок слева возит по кругу котенка справа. Они получают одинаковые зрительные впечатления. Но только активный котенок может выполнить зрительные задания, имея зрительный опыт, ограниченный лишь этой ситуацией

Грегори Р.Л.. Нужно ли нам учиться видеть?

229

Существуют новые данные, полученные, главным образом, в работах Р.Хелда и его сотрудников, особенно Хейна. <...> Один из его экспериментов с котятами особенно изобретателен и интересен. Он воспитывал котят в темноте, позволяя им зрительно ориентироваться только в ситуации эксперимента, которая была, мягко выражаясь, необычной. Два котенка помещались в корзинки, прикрепленные к противоположным концам перекладины, которая могла вращаться вокруг центра, при этом корзинки тоже начинали вращаться. Эта «карусель» была устроена так, что вращение одной корзинки вызывало аналогичное вращение другой (это устройство показано на рис. 4), и таким образом оба котенка получали одни и те же зрительные впечатления в одно и то же время. Один котенок, находясь в корзинке, перемещался пассивно, в то время как другой был активен, его лапки были свободны, и он сам двигал свою корзинку и корзинку соседа. Хелд обнаружил, что зрительное восприятие сформировалось только у активного котенка, пассивное животное оставалось по существу слепым. Таким образом, на основании опытов Хелда можно допустить, что активное осязание — существенный фактор, необходимый для развития зрительного восприятия.

P. P. Хок

TO, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ, — ЭТО ТО, ЧЕМУ ВЫ НАУЧИЛИСЬ1

Метод

<...> В конце 1950-х и начале 1960-х гг. Тенбалл2 находился в густых лесах Итури (Ituri Forest) в Заире (в настоящее время территория Конго), изучая жизнь и культуру пигмеев БаМбути.

Поскольку Тенбалл — антрополог, базовым методом его исследования было естественное наблюдение; т.е. наблюдение за поведением по мере того, как оно развертывается в естественных условиях. Для психологов данный метод исследования также имеет большое значение. Например, различия в агрессивном поведении между мальчиками и девочками во время игры могут быть изучены посредством техник наблюдения. Для изучения социального поведения, проявляемого такими приматами, как шимпанзе, также потребовался бы метод, предполагающий наличие естественного наблюдения. Подобные исследования часто бывают дорогими и поглощающими много времени, но существуют определенные поведенческие феномены, которые не могут быть правильно исследованы при использовании каких-либо других способов.

Тенбалл совершал экспедицию, перемещаясь по лесу от одной группы живущих там пигмеев к другой. Его сопровождал молодой человек (ему было около 22 лет) — Кенж (Kenge), житель одной из деревень местных пигмеев. Кенж всегда сопровождал Тенбалла, когда тот проводил свои исследования, выполняя функции гида и представляя Тенбалла тем группам БаМбути, которые не были с ним знакомы. Наблюдения Тенбалла, во-

1 Хок Р.Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экспериментов. СПб.: Прайм-Еврознак; М.: ОЛМА-Пресс, 2003. С. 55, 59-62.

2 См.: Turnbull CM. Some observations regarding the experiences and behavior of the BaMbuti Pygmies // American Journal of Psychology. 1961. 74. P. 304-308.

Хок P.P. То, что вы видите, - это то, чему вы научились 231

шедшие в его опубликованный доклад, начались, когда он и Кенж достигли восточного склона холма, очищенного от деревьев для постройки там миссионерского пункта. Вследствие произведенной вырубки деревьев открывался дальний вид над лесом — такой, что просматривались высокие горы Рувензори (Ruwenzori Mountains). Поскольку леса Итури чрезвычайно плотны, крайне необычно было видеть пейзажи наподобие этого.

Результаты

Перед Кенжем никогда ранее в его жизни не открывались виды на столь большие расстояния. Он показал на горы и спросил, что это — холмы или облака. Тенбалл ответил ему, что это холмы, но они были больше тех холмов, которые Кенж когда-либо видел в своем лесу. Тогда Тенбалл спросил у Кенжа, хотел ли бы тот доехать до гор на машине и посмотреть на них с более близкого расстояния. После некоторых колебаний — Кенж никогда ранее не покидал леса — он согласился. Как только началась их поездка, разразилась сильная гроза и не переставала до тех пор, пока они ни достигли назначенного места. При грозе видимость была сокращена до 9—10 м, что помешало Кенжу видеть приближающиеся горы. В конце концов они все-таки достигли Национального Парка Исханго (Ishango National Park), расположенного на склоне у озера Эдвард (Lake Edward), совсем рядом с горами. Тенбалл пишет:

«Когда мы проезжали через парк, дождь прекратился, небо очистилось от туч, и наступил тот редкий момент, когда горы Рувензори были полностью свободны от облаков и возвышались в послеполуденном небе, а их заснеженные вершины сверкали в послеполуденном солнце. Я остановил машину, и Кенж весьма неохотно вылез из нее»1.

Кенж огляделся вокруг и объявил, что это плохая страна, поскольку здесь нет деревьев. Затем он кинул взор на горы и буквально онемел. Жизнь и культура БаМбути были ограничены густыми джунглями, и поэтому их язык не содержал слов, позволяющих описать подобный пейзаж. Кенж был очарован находящимися в отдалении заснеженными вершинами и решил, что это нечто, образованное из камней. При отъезде в поде их зрения попала также равнина, расстилающаяся впереди. То, о чем говорится далее, и есть центральный момент данной статьи и данной главы.

Поглядев на равнину, Кенж увидел стадо буйволов, пасущихся в нескольких милях от него. Помните о том, что изображение (от ощущений) буйвола, проецируемое на сетчатку глаз Кенжа, было очень малень-

1 Turnbull CM. Some observations regarding the experiences and behavior of the BaMbuti Pygmies // American Journal of Psychology. 1961. 74. P. 304.

232