- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Часть 1. Виды познавательных процессов

- •Часть 2. Развитие познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Часть 1. Теории восприятия

- •Часть 2. Теории мышления

- •Тема 15

- •Часть 1. Виды познавательных процессов

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •16 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •38 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Попытка его повторения вызывает более расплывчатый образ (справа)

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •1000 Испытуемых, он разделил фосфены на 15 классов, каждый из которых

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •80 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •3. Виды мышления: критерии их классификации

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •124 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§1. Эгоцентризм мысли ребенка

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •140 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 2. Трудности осознания и нарушение равновесия мыслительных операций

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 3. Неспособность к логике отношений и узость поля наблюдения

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 4. Неспособность к синтезу и соположение

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •§ 5. Синкретизм

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 6.Трансдукция и нечувствительность к противоречию

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§7. Модальность детской мысли, интеллектуальный реализм и неспособность к формальному рассуждению

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 8. Предпричинность у ребенка

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Часть 2. Развитие познания

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виду и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •X. Шифман перцептивное развитие1

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •244 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •340 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •376 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •428 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 16

- •Часть 2. Теории мышления

- •Часть 1. Теории восприятия

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •X. Шифман гештальт-подход1

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Часть 2. Теории мышления

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познаний

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •163002 Архангельск, пр. Новгородский, 32

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

не нарушали условия повседневной жизни наших испытуемых. Эксперименты не причиняли детям никакого беспокойства, но зато требовали от исследователей огромного терпения. Интерес к предъявляемым объектам исчезает у детей быстрее, чем у детенышей шимпанзе, и они склонны засыпать во время опытов. <...>

С ролью зерен в жизни цыпленка, пожалуй, сравнима та роль, которую играют в жизни грудного ребенка окружающие его люди. Строение лица — самая характерная особенность человека; это самый надежный признак, позволяющий отличить его от всех других объектов, а также от других людей. Поэтому можно ожидать, что фигура, похожая на человеческое лицо, наверное, будет привлекать внимание ребенка, если он вообще способен к избирательному восприятию.

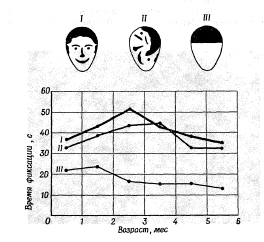

Мы провели опыты с тремя плоскими объектами, сходными по величине и форме с головой человека (рис. 5). На одном из них мы изобразили черной краской стилизованные черты человеческого лица; на другом мы нарисовали те же элементы лица, разбросанные в беспоряд-

Рис. S. Приспособительное значение восприятия формы видно из того, что дети предпочитали «настоящее» лицо (I) фигуре, где черты лица изображены в беспорядке (П), и обе эти фигуры — контрольной фигуре (III). На графиках представлено среднее время фиксации каждой из этих трех фигур при предъявлении их во всех возможных парных сочетаниях грудным детям разного возраста

Фанц Р. Восприятие формы

189

ке, а на третьем сплошь закрасили черной краской верхний участок, равный по площади всем чертам лица. Отдельные черты мы сделали достаточно крупными, чтобы их могли различить дети самого младшего возраста и острота зрения не играла никакой роли. Все три объекта мы предъявляли во всех возможных парных сочетаниях 49 младенцам в возрасте от 4 дней до 6 месяцев.

Результаты были примерно одинаковыми для всех возрастов: дети чаще всего смотрели на «настоящее» лицо, несколько реже — на фигуру с беспорядочно разбросанными чертами лица и почти не обращали внимания на третью, контрольную фигуру. Избирательность в отношении «настоящего» лица была сравнительно невелика, но она постоянно проявлялась у отдельных детей, особенно у младших. Зтот результат указывал на то, что восприятие формы присуще детям (как, впрочем, и цыплятам).

Эта мысль получила дальнейшее подкрепление, когда мы предложили нашим маленьким испытуемым выбор между шаром и плоским диском одинакового диаметра (рис. 6). Когда текстура поверхности и распределение тени позволяли ясно отличать шар от диска (иными словами, при наличии заметного различия в их виде), объемная форма вызывала у детей в возрасте от 1 до 6 месяцев больший интерес. Этот не обусловленный прошлым опытом выбор структуры, ассоциирующейся с трехмерным объектом, служит свидетельством восприятия глубины.

Рис. 6. Для выявления интереса к трехмерным объектам использовались диски и шары с гладкой и шероховатой поверхностью (вверху слева). Интерес к человеческому лицу проверяли с помощью трех фигур овальной формы (внизу слева). Шесть тест-объектов, изображенных справа, включают: лицо, печатный текст, концентрические круги и три одноцветных диска — белый, желтый и красный. Диаметр круглых объектов около 15 ем, длина овальных объектов около 22 см

190 Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

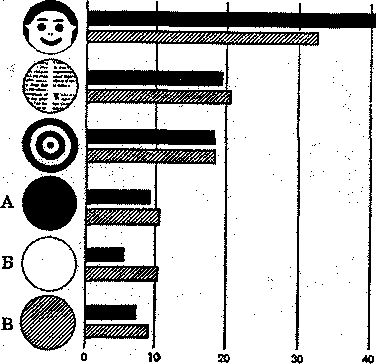

Последний эксперимент, который мы здесь рассмотрим, чрезвычайно убедительно демонстрирует большую привлекательность формы и структуры по сравнению с цветом и яркостью. На этот раз мы предъявляли 6 тест-объектов — плоских дисков около 15 см в диаметре; три из них были с изображениями лиц, концентрических кругов и печатного текста. Три других были однородными (красный, желтый и белый) (рис. 7). Мы предъявляли их на голубом фоне, один за другим в различной последовательности, и отмечали длительность первой фиксации взглядом каждого из них.

Гораздо интереснее других для детей оказалось изображение лица; далее следовали печатный текст и концентрические круги. Три ярко окрашенных однородных диска оставались далеко позади и ни в одном случае не заняли первого места. Не было никаких указаний на то, что интерес к формам и структурам представляет собой вторичное явление или обусловлен прошлым опытом.

Почему сложные структуры столь привлекательны для детей самого раннего возраста? Мне кажется, что это связано с характером использования зрения ребенком и взрослым человеком. Одна из функций зрения — распознавание предметов при различных условиях. Цвет и яркость меняются в зависимости от освещения, кажущийся размер зависит от рас-

Время фиксации,%

Рис. 7. Реакции грудных детей на объекты, изображенные слева, указывают на гораздо большее значение формы и структуры по сравнению с цветом и яркостью (А, Б и В — красный, белый и голубой диски). Даже в самом раннем возрасте дети предпочитали смотреть на объекты, обладающие видимой структурой. Черные столбики — результаты, полученные с детьми в возрасте от 2 до 3 мес, заштрихованные столбики — результаты опытов с детьми старше 3 мес.

Фанц Р. Восприятие формы

191

стояния, общие контуры — от ракурса; бинокулярное восприятие глубины эффективно лишь на небольших расстояниях, и только видимая структура объекта — текстура его поверхности, расположение деталей, сложность контура — может служить надежным признаком для идентификации в разнообразных условиях.

Хорошим примером служит восприятие ребенком человеческого лица. Как мы уже отмечали, общая конфигурация лица позволяет грудному ребенку распознать человеческое существо. В более позднем возрасте распознается уже определенный человек — главным образом благодаря более тонкому восприятию черт лица. Еще позднее тонкие детали выражения лица будут говорить ребенку о настроении человека— о том, весел он или печален, доволен или недоволен, дружелюбен или враждебен.

Еще одна важная функция зрения — это ориентация в пространстве. В частности, Дж.Гибсон ясно показал, что важную роль в этом отношении играет восприятие текстуры поверхностей. Например, наличие текстуры указывает на то, что мы видим твердую поверхность, в то время как однородное светлое поле — это обычно воздух или вода. Постепенное изменение текстуры позволяет видеть, как расположена данная поверхность — вертикально, горизонтально или наклонно, плоская она, искривленная или с резкими перегибами и, значит, можно ли ходить по ней, перелезать через нее или обойти ее сбоку. Границы различных текстур соответствуют краям предметов или внезапным изменениям в характере поверхностей.

Даже эти немногие примеры ясно показывают, как велико значение структуры зрительных объектов в повседневной жизни. Поэтому есть основание предполагать, что ранний интерес грудных детей к видимой форме и структуре вообще, а также к определенным видам структуры играет важную роль в развитии поведения, концентрируя внимание на стимулах, которые впоследствии будут существенны для адаптации к окружающей среде.

Для того чтобы уточнить и конкретизировать эти и другие соображения, вытекающие из полученных результатов, потребуются дальнейшие исследования, но мы уже сейчас должны отвергнуть представление о том, что новорожденному ребенку или детенышу, когда он учится видеть (т.е. организовать сложный зрительный материал), приходится начинать с самого начала. И приматы, и куры, несмотря на все различие в уровне их нервной организации, воспринимают форму и реагируют на нее без обучения, если им представляется такая возможность на надлежащем этапе развития. При этом в обоих случаях проявляется врожденное «знание» окружающей среды: только что вылупившийся цыпленок предпочитает формы, указывающие на вероятную съедобность видимого предмета, а грудного ребенка интересуют те виды форм, которые впоследствии будут помогать ему узнавать предметы, реагировать на других людей и ориентироваться в пространстве. Это примитивное «знание» служит фундаментом для накопления огромной массы познаний в результате жизненного опыта.

Т. Бауэр [ВОСПРИЯТИЕ Y МЛАДЕНЦЕВ]1

<...> В изучении восприятия удаленности у младенцев есть три большие проблемы. Во-первых, воспринимают ли младенцы вообще удаленность или же они воспринимают переменные, которые лишь специфицируют ее? Когда им показывается приближающийся предмет, видят ли они его приближающимся (восприятие удаленности) или же они просто видят его увеличивающимся в размерах (восприятие проксимальных переменных)? Во-вторых, когда и каким образом младенцу удается достичь координации восприятия и действия, необходимой для успешного поведения в пространстве? Наконец, в-третьих, как организм приспосабливается к росту внутри моторной и сенсорной систем после установления координации восприятия и действия?

Первый из этих вопросов вызвал большое количество теоретических споров, но очень мало исследований. Как отмечалось, решение этой проблемы предполагает использование в качестве показателя какой-либо формы пространственного поведения, тогда как именно в этом отношении поведенческий репертуар младенца очень беден. <...>

Многие авторы полагали, что анализ ответов на приближающиеся предметы мог бы позволить нам оценить перцептивные способности детей более юного возраста. <...>

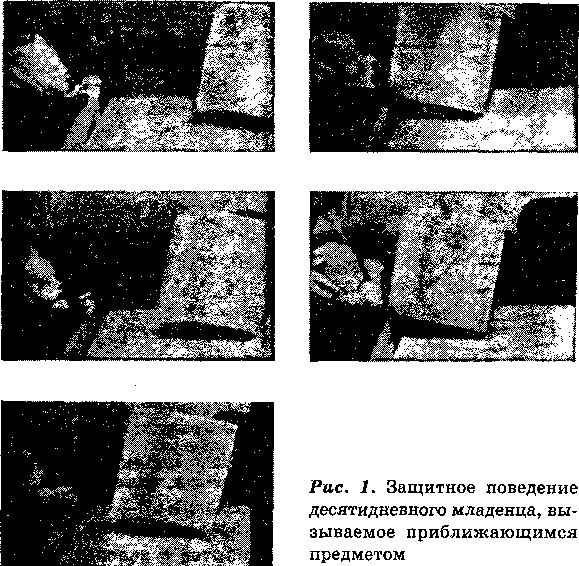

Бауэр, Броутон и Мор2 <...> предъявляли младенцам реальные движущиеся предметы, создававшие как зрительные изменения, так и движение воздуха. Предметы двигались достаточно медленно, и во время опыта регистрировались не только мигательные реакции, но и другие проявления младенцев. Результаты, однако, были весьма скудными до тех пор, пока в условия эксперимента не была введена еще одна моди-

1 Бауэр Т. Психическое развитие младенца. М.: Прогресс, 1979. С. 101,103,105-109, 111,112-117-119,122-125,127,130-131.

2 См.: Bower T.GJl, Broughton JM„ Moore M.K. Infant responses to approaching objects: an indicator of response to distal variables // Perception and Psychophysics. 1970. 9.

Бауэр Т. [Восприятие у младенцев]

193

фикация. Ее суть состояла в том, что предметы показывались ребенку только тогда, когда он находился в вертикальном или полувертикальном положении. Эта модификация была существенной, так как выяснилось, что младенцы до 2—3 месяцев никогда не находятся в полностью бодрствующем состоянии, если они лежат на спине1. Поскольку трудно ожидать координированного поведения от того, кто находится в полусонном состоянии, изменение позы оказалось необходимым. Как только эта модификация была введена в эксперимент, у младенца в возрасте двух недель стали наблюдаться отчетливые защитные реакции. Они показаны на рис. 1. Защитное поведение состояло из трех четко различающихся компонентов: 1) широкое раскрытие век, 2) откидывание головы и 3) поднимание рук до положения, при котором они оказывались между предметом и лицом. Моргания не наблюдалось. Это поведение явно носило функциональный, приспособительный характер. Оно должно было бы создать наилучшую возможную защиту в том случае, если бы предмет действительно ударил младенца. Разумеется, этот ответ был ответом

1 См.: Prechtl H.P.R. Problems of behavioral studies in the newborn infant // D.S. Lehrman, R.A. Hinde, E. Shaw (eds.). Advances in the study of behaviour. N. Y.: Academic Press, 1965.

13 Зак. 2228

194