- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Часть 1. Виды познавательных процессов

- •Часть 2. Развитие познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Часть 1. Теории восприятия

- •Часть 2. Теории мышления

- •Тема 15

- •Часть 1. Виды познавательных процессов

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •16 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •38 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Попытка его повторения вызывает более расплывчатый образ (справа)

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •1000 Испытуемых, он разделил фосфены на 15 классов, каждый из которых

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •80 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •3. Виды мышления: критерии их классификации

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •124 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§1. Эгоцентризм мысли ребенка

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •140 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 2. Трудности осознания и нарушение равновесия мыслительных операций

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 3. Неспособность к логике отношений и узость поля наблюдения

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 4. Неспособность к синтезу и соположение

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •§ 5. Синкретизм

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 6.Трансдукция и нечувствительность к противоречию

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§7. Модальность детской мысли, интеллектуальный реализм и неспособность к формальному рассуждению

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 8. Предпричинность у ребенка

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Часть 2. Развитие познания

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виду и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •X. Шифман перцептивное развитие1

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •244 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •340 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •376 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •428 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 16

- •Часть 2. Теории мышления

- •Часть 1. Теории восприятия

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •X. Шифман гештальт-подход1

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Часть 2. Теории мышления

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познаний

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •163002 Архангельск, пр. Новгородский, 32

Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

Никто не станет отрицать, что большинство приводимых Юмом примеров подтверждают его тезис. «Из того, что вода текучая и прозрачная, Адам <...> не мог бы сделать вывод о том, что она погубит его; из того, что огонь излучает тепло и свет, он также не мог знать, что он его уничтожит». Подобно этому не существует (непосредственно сознаваемой) связи между воспринимаемыми качествами хлеба и тем фактом, что он съедобен для человека. «<...> Иначе говоря, когда на основании множества примеров мы узнаем, что две вещи всегда сопутствуют одна другой (пламя и тепло, снег и холод), то, например, при повторном восприятии пламени или снега мы по привычке заключаем о том, что следует ожидать тепло или холод».

До сих пор все было хорошо. Прямые ассоциации являются тем мостом, который соединяет прорыв между так называемыми «ощущаемыми качествами» и «неведомыми силами». Но никогда слепое обобщение не было настолько опасным, как в философии Юма. Неужели всякая очевидность (или всякая непосредственность для индивида) связи между объектами и качествами или между данной проблемной ситуацией и ее решениями является делом привычки, прошлого опыта, врожденной способности, короче, делом ассоциации? Здесь мы подходим к последнему и самому строгому определению нашей проблемы: действительно ли неврожденная связь между проблемной ситуацией и решением необходимо обусловливается тем фактом, что это решение прежде уже приводило к данной цели?

Во всяком решении задачи мы должны различать три стороны: 1) проблемную ситуацию; 2) ответное действие как определенное событие или действие организма; 3) тот факт, что ответное действие практически удовлетворяет условиям ситуации.

Все теории мышления (за исключением гештальтпсихологии) так или иначе пытались объяснить связь между пунктами 1 и 2, ссылаясь на пункт 3 (появившийся после философии Юма). Мы будем называть эти теории «теориями третьего фактора или теориями, основанными на привлечении внешних опосредствующих факторов» (внешних относительно связи между 1 и 2). Вот краткий перечень понятий, применяемых представителями этих теорий к решению задач.

Частота: правильная реализация повторяется чаще.

Новизна: ряд проб заканчивается после правильной реакции.

Эмоциональность или возбудимость: в этом случае правильная реакция приводит к цели.

Прошлый опыт: с его помощью правильная реакция отличается от других возможных реакций.

Ассоциация по смежности: обеспечивает тесную связь между проблемной ситуацией и правильной реакцией.

Повторение: правильная реакция повторяется снова и снова, если повторяется соответствующая обстановка.

Дункер К. Подходы к исследованию продуктивного мышления

647

Информация, передаваемая людьми и с помощью книг: с ее помощью контролируется то, что передается из поколения в поколение в устном или письменном виде.

Я не собираюсь утверждать, что указанные выше третьи факторы не играют никакой роли в разрешении проблемной ситуации. Безусловно, они играют свою роль в тех случаях, о которых говорит Юм (в дальнейшем мы будем называть их юмовскими случаями), т.е. когда не существует никакой связи, относящейся к содержанию проблемной ситуации и содержанию решений.

Примером неюмовского случая может служить любая из задач, которые Келер1 ставил перед обезьянами.

Мы можем дать первую часть нашего определения мышления (в которой имеется необходимый, но еще недостаточный критерий): благодаря инсайту существенные черты феноменального содержания непосредственно определяются (внушаются) внутренними свойствами стимулирующего материала.

Сам по себе процесс, который ведет от стимулирующей ситуации к ответному действию, может быть назван инсайтным, если он непосредственно определяет содержание действия, соответствующее существенным чертам данной ситуации.

Далее возникают вопросы: что отличает мышление от других ин-еайтных процессов? Мышление характеризуется следующим:

1) так называемым исследованием проблемной ситуации (S) и 2) наличием задачи (Р).

В проблемной ситуации обязательно чего-то недостает (иначе она была бы не проблемной, а простой ситуацией), и это недостающее звено должно быть найдено с помощью мыслительного процесса.

Дадим полное определение мышления: мышление — это процесс, который посредством инсайта (понимания) проблемной ситуации (S, Р) приводит к адекватным ответным действиям (М).

Чем глубже инсайт, т.е. чем сильнее существенные черты проблемной ситуации определяют ответное действие, тем более интеллектуальным оно является.

В неюмовских случаях М может быть найдено посредством «его определенных формальных связей с ситуацией в целом» (Вертгеймер). С точки зрения нашего определения, М внутренне и непосредственно определяется существенными чертами целостной проблемной ситуации.

Проблемная ситуация неюмовского типа должна быть прежде всего постигнута субъектом, т.е. быть воспринята как целое, заключающее в себе определенный конфликт. Это постижение, или понимание, является основой процесса мышления.

После полного понимания проблемной ситуации как таковой включается процесс мышления с его «проникновением в конфликтные усло-

1 См.: Kohler W. Optische Untersuchtingen am Schimpanzen und am Haushuhn. 1915.

648 Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

вия проблемной ситуации». Это проникновение является первой и основной стадией мышления. Ее содержание заключается в инсайтном схватывании тех особенностей в S, которые вызывают конфликт.

В левой колонке следующей таблицы представлены конфликты из двух различных задач, а в правой — вызывающие их обстоятельства, органически связанные с проблемной ситуацией.

Конфликт |

Проникновение в ситуацию |

Обезьяна не может достать фрукт передними конечностями Субъект не может из-за быстроты деформации проверить ее |

Конечности слишком коротки Два вещества слишком быстро восстанавливают свою форму, чтобы можно было сохранить эффект деформации |

(Обратите внимание, как причины, вызывающие конфликт, «внутренне» и «очевидно» взаимосвязаны с ним.)

«Проникновение» в проблемную ситуацию заканчивается принятием функционального решения. Последнее является положительным результатом проникновения. В функциональном решении содержатся существенные черты требуемого подхода к задаче, т.е. «функциональный» аспект конечного решения. Так, функциональным решением, соответствующим первому случаю из нашей таблицы, будет длинный предмет; соответствующим второму случаю, — нахождение третьего вещества, в которое окрашивается шарик или поверхность и которое сохраняет след от деформации.

Вторая и последняя стадия — это процесс реализации (или исполнения) функционального решения, выбор того, что действительно нужно для решения (если функциональное решение не заключает в себе своей реализации).

Перейдем от теории мышления к резюмированию результатов, связанных с проблемой сходства.

Мы уже указывали на то, что перенос в собственном смысле этого слова не обусловлен только идентичными элементами, он осуществляется благодаря гештальту. Более того, предыдущее решение не может быть перенесено на данный случай, пока не будет найдено его функциональное значение. Это невозможно до тех пор, пока оно не будет рассматриваться в своем непосредственном отношении к связанной с ним проблемной ситуации, поскольку функциональное значение конкретного решения целиком зависит от проблемной ситуации. Таким образом, даже если решение вначале принималось не на основе соответствующей проблемной ситуации, то для его переноса необходимо прежде определить и понять его функциональное значение, осмыслить его инсайтную связь со своей собственной и данной проблемной ситуациями.

В.В. Петухов

ПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПРОШЛЫЙ ОПЫТ:

Карл Дункер против Отто Зельца1

О.Зельц и К.Дункер — яркие представители двух разных подходов к изучению мышления. Основным пунктом столкновения их принципиальных позиций стал вопрос о влиянии на процесс решения задачи наличных знаний субъекта, имеющихся в его прошлом опыте.

Различия вюрцбургской школы и гештальтпсихологии мышления касаются концептуальных представлений о продуктивном мышлении, эмпирических оснований для выделения его психологических механизмов и самой постановки исследовательских задач. Так, процесс порождения новых знаний, методов решения понимается, с одной стороны, как постепенный, кумулятивный, в котором каждый новый продукт является результатом перекомбинации уже существовавших знаний и методов на основе прошлого опыта, а с другой — как ряд качественных трансформаций, каждая из которых требует переорганизации наличных знаний и не сводится к предыдущей. Эмпирической базой в вюрцбургской школе были интроспективные данные о решении репродуктивных задач, и поэтому закономерности репродуктивного и продуктивного мышления представлялись здесь едиными. Напротив, стимульный материал в гештальтпсихологии мышления — это задачи-«головоломки», требующие творческих решений, качественно отличных от репродукции наличного знания. Отсюда понятны различия основных исследовательских задач: в одном случае это выявление дополнительных (по отношению к репродуктивным процессам) условий, которые делают возможным продуктивный мыслительный акт, в другом — поиск его собственной психологической структуры.

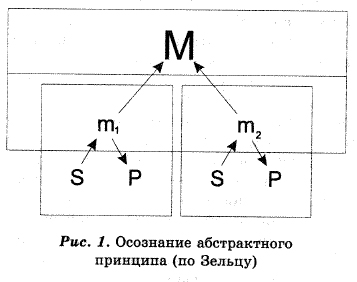

Для возможности сравнивать разные теоретические позиции вспомним основные «составляющие» структуры решения задачи: S — про-

1 Петухов В.В. Психология мышления. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987, С. 84-88.

650 Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

блемная ситуация, условия задачи, предъявляемые субъекту; Р — требование, поставленная субъекту цель, которую следует достичь в заданных условиях; т — средство решения задачи, т.е. метод, сознаваемое субъектом отношение, позволяющее осуществить переход от S к Р (Зельц), или функциональное решение задачи, устраняющее конфликт между ними (Дункер).

Согласно Зельцу, сознавание т — основное условие завершения «схематически антиципирующего комплекса» при решении репродуктивной задачи <...>. Положим теперь, что перед субъектом стоит продуктивная задача, т.е. метод ее решения актуально отсутствует. Тогда, следуя логике вюрцбургской школы, условие его нахождения нужно искать в прошлом опыте субъекта. Таким условием будет наличие иного по материалу, но сходного по содержанию метода, примененного ранее для решения другой задачи. Поскольку в данном случае искомым является уже не чувственное представление, но новый метод решения, схема комплекса должна быть перенесена на еще один уровень выше. Первый уровень в этой схеме займут методы решения — наличные (тг) и искомый (тг), а второй уровень — общий абстрактный принцип, объединяющий их «мета-метод», или метод

2 -го

порядка (М).

Понятно,

что ус

-го

порядка (М).

Понятно,

что ус

ловием нахождения т2 будет здесь

сознавание этого абстрактного М,

точнее, осознание частных т1 и

т2 как представителей общего М,

а способом такого решения —

восполнение нового комплекса: опо

средствованный (через М) перенос

mt на т2 (рис. 1). При реализации

этого способа возможны два случая

— с предварительным осознанием М

и без него.

Случай 1. М уже выделен (осознан): в прошлом опыте субъекта имела место абстракция m, сознавание его отношения к М, тогда нахождение т2 происходит путем актуализации этого отношения — средства решения новой задачи, т.е. переноса его из прошлого опыта в актуальный.

Случай 2. М еще не выделен (не осознан) в прошлом опыте субъекта. Поэтому нахождение тг требует сознавания отношения mt к М ш самом решении задачи, т.е. происходит путем абстракции наличного средства. Понятно, что здесь при решении творческой задачи искомый метод занимает то «место» комплекса, которое антиципируется при его выполнении и, следовательно, так же, как искомое слово в репродуктивной задаче, находится в состоянии готовности к соотнесению с М.

Петухов В.В. Продуктивное мышление и прошлый опыт

651

Важное отличие случая абстракции средств (в отличие от актуализации) заключается в том, что нахождение т2 предполагает новое для субъекта сознавание его прошлого опыта — тг Поэтому и причины, определяющие и направляющие этот процесс, не ограничиваются только прошлым опытом, но имеют еще, по крайней мере, два варианта. В первом из них — случайно обусловленной абстракции средств — восполнение комплекса происходит благодаря случайному наблюдению какого-либо события, сходного по его возможному абстрактному смыслу с искомым средством решения. Именно в акте решения и выделяется этот абстрактный смысл, т.е. событие как бы расчленяется для субъекта на два известных уровня: уже не нужного ему чувственного представления и его сознанности, мысли. Готовность субъекта к продуктивному восприятию, использованию случая обеспечивается при этом осознанием самой задачи.

Во втором варианте это осознание становится основным; абстракция средства (т.е. нахождение т2) детерминируется пониманием условий данной проблемной ситуации. Нетрудно догадаться, что именно на этом эмпирическом материале «теория комплексов» встречается с гештальттеорией продуктивного мышления: задача, средства решения которой первоначально отсутствуют, решается без привлечения прошлого опыта. Согласно Зельцу, в этом варианте сама задача должна быть представлена субъектом как единый комплекс, требующий восполнения. Доопределение ее условий и дает возможность осознать объективно заданное направление антиципации mlt что делает субъекта готовым к абстракции нужного средства. Таким образом, «понимание того, каким образом нечто становится способом для достижения цели» (Зельц) полностью зависит от данной проблемной ситуации.

«Внутренняя» (т.е. связанная с адекватной организацией условий и требований задачи) обусловленность открытия средства решения — вот главное, что нужно гештальтпсихологу для объяснения продуктивных мыслительных актов. Вариант абстракции средств, которая детерминируется самой задачей, находящийся на периферии научных интересов Зельца, становится базовым для Дункера. Дункер отмечает, что все примеры «детерминированной абстракции средств» по Зельцу совпадают с тем, что он называет пониманием, или инсайтом.

Согласно Дункеру, инсайт есть такая целостная организация субъектом S и Р, которая позволяет устранить конфликт между ними. Связь конфликта с функциональным решением т как средством его устранения является не абстрактной, а сугубо конкретной, практической, и разрешаемая в инсайте проблемная ситуация может быть схематически представлена не как двухуровневый комплекс, но только как нерасчленяемая целостность. Сущность продуктивного мышления и заключается в раскрытии субъектом этой объективной целостной организации, в переходе от понимания основного конфликта творческой задачи к ее функциональному решению.

652