- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Часть 1. Виды познавательных процессов

- •Часть 2. Развитие познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Часть 1. Теории восприятия

- •Часть 2. Теории мышления

- •Тема 15

- •Часть 1. Виды познавательных процессов

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •16 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •38 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Попытка его повторения вызывает более расплывчатый образ (справа)

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •1000 Испытуемых, он разделил фосфены на 15 классов, каждый из которых

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •80 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •3. Виды мышления: критерии их классификации

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •124 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§1. Эгоцентризм мысли ребенка

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •140 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 2. Трудности осознания и нарушение равновесия мыслительных операций

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 3. Неспособность к логике отношений и узость поля наблюдения

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 4. Неспособность к синтезу и соположение

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •§ 5. Синкретизм

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 6.Трансдукция и нечувствительность к противоречию

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§7. Модальность детской мысли, интеллектуальный реализм и неспособность к формальному рассуждению

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 8. Предпричинность у ребенка

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Часть 2. Развитие познания

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виду и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •X. Шифман перцептивное развитие1

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •244 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •340 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •376 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •428 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 16

- •Часть 2. Теории мышления

- •Часть 1. Теории восприятия

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •X. Шифман гештальт-подход1

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Часть 2. Теории мышления

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познаний

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •163002 Архангельск, пр. Новгородский, 32

Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

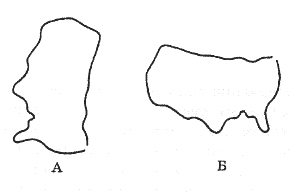

А Б

Рис. 21. Восприятие этих неоднозначных форм зависит от их ориентации1

п риниматься

как контурная карта США. Однако в каждом

случае образ формы на сетчатке

ориентирован для реверсивного (обратного)

восприятия. Следовательно, скорее

узнается не та фигура, образ которой

на сетчатке расположен вертикально,

а та, которая расположена вертикально

по отношению к окружающей обстановке.

риниматься

как контурная карта США. Однако в каждом

случае образ формы на сетчатке

ориентирован для реверсивного (обратного)

восприятия. Следовательно, скорее

узнается не та фигура, образ которой

на сетчатке расположен вертикально,

а та, которая расположена вертикально

по отношению к окружающей обстановке.

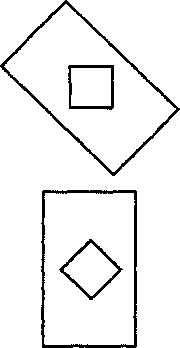

Другой пример влияния ориентации и контекста иллюстрируется рис. 22. Образы на сетчатке двух маленьких вписанных фигур (верх и низ рисунка) ориентированы одинаково, но эти фигуры по-разному ориентированы по отношению к прямоугольникам, в которые вписаны. Иными словами, они по-разному ориентированы относительно окружающей обстановки, в результате чего и кажутся отличными друг от друга. Верхняя фигура, вписанная в наклоненный прямоугольник, воспринимается как симбатно наклоненный квадрат, а нижняя фигура, образ которой на сетчатке идентичен образу верхней фигуры, воспринимается как фигура, напоминающая ограненный алмаз.

Рис. 22. Ориентация относительно окружающей обстановки и контекст2

Ориентация форм относительно окружающей обстановки потому имеет для их восприятия большее значение, чем ориентация их образов на сетчатке, что перцептивная система имеет тенденцию автоматически компенсировать наклоны тела и головы. Перцепция, основанная на ориентации относительно внешней обстановки, адаптирована к восприятию стабильного мира. В том, что биологическая система компенсирует собственные физические смещения относительно внешней обстановки, гораздо больше смысла, чем в том, чтобы с дым поворотом тела воспринимать ее по-новому. Последнее привело бы к зрительному хаосу. Однако общее правило, заключающееся в том, что ориентация сетчаточного образа предмета существенно не влияет на восприятие, имеет и интересные исключения. В частности, восприятие некоторых сложных фигур, которые мы

1 См.: Rock I. Orientation and form. N. Y.: Academic Press, 1973.

2 См.: Kaufman L. Perception: The world transformed. N. Y.: Oxford University Press,

1979.

Шифман Х.Р, Гештальт-подход

495

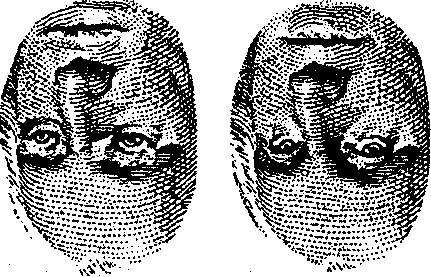

Рис. 23. Пока смотришь на перевернутые изображения, не видишь, что искажение черт лица (левый снимок) заметно изменило его выражение. Правый снимок — оригинальная фотография, изменения коснулись только глаз и рта1

обычно видим ориентированными строго определенным образом и которые состоят из нескольких частей, связанных между собой связью, имеющей определенный холистический, гештальтистскии смысл, может существенно зависеть от ориентации их ретинального изображения. Так, нелегко узнать написанные или напечатанные слова или фотографические изображения, перевернутые «вверх ногами»2. Посмотрите на рис. 23. Мы без труда понимаем, что перед нами лицо, но заметить последствия искажения отдельных черт сможем лишь тогда, когда повернем страницу на 180°3.

1 См.: Thompson P. Margaret Thatcher - a new illusion // Perception. 1980. Vol. 9. P. 482-484.

2 См.: Farah MJ., Tanaka J.R., Drain H.M. What causes the face inversion effect? // Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 1995. Vol. 21. P. 628-634; Farah MJ., Wilson K.D., Drain M., Tanaka J.N. What is «special» about face perception? // Psychological Review. 1998. Vol. 105. P. 482-498.

3 См.: Thompson P. Margaret Thatcher - a new illusion // Perception. 1980. Vol. 9. P. 482-484.

Ч.Осгуд ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГЕШТАЛЫТЕОРИИ1

Представленная здесь попытка извлечь существо гештальтистской точки зрения базируется в основном на работах Коффки2, Келера3, Брауна и Вота4.

Теория имеет дело с явлениями, которые обнаруживаются в зрительном поле, являющемся, в свою очередь, динамическим распределением энергии, причем его части взаимозависимы из-за их участия в целом. Поле структурировано в той мере, в какой внутри него существуют различия по интенсивности или по качеству. В той мере, в какой поле структурировано, оно содержит потенциальную энергию, способную производить (перцептивную) работу. Привычная аналогия с полем энергии вокруг магнита является, по-видимому, наиболее простой, способствующей пониманию. В пространстве между двумя полюсами магнита существует силовое поле, причем интенсивность и направление его сил непрерывно меняются от одной точки к другой. Перестройка железных опилок, которая происходит при введении магнитного поля, обнаруживает не только то, что эти энергетические дифференциалы способны производить работу, но также и то, что произведенная ими работа позволяет описать природу сил поля. Точно так же феноменальные аспекты восприятия (т.е. произведенная работа) используются гештальттеоретиками для характеристики сил зрительного поля.

В этом пункте естественно возникает вопрос: где (в нервной системе) локализуется это зрительное поле? Браун и Вот пишут: «Под зрительным

1 Осгуд Ч. Точка зрения гештальттеории // Хрестоматия по ощущению и восприятию / Под ред. Ю.Б.Гшшенрейтер, М.Б.Михалевской. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. С. 114-127.

2 См.: Koffka К. Principles of gestalt psychology. N. Y.: Harcount, Brace, 1935.

3 См.: Kdhler W. The place of value in a world of fact. N. Y.: Liveright, 1938; KShler W. Dynamics in psychology. N. Y.: Liveright, 1940.

4 См.: Brown J.F., Voth A.C. The path of seen movement as a function of the vector field // Amer. J. Psychol. 1937. Vol. 49. P. 543-563.

Осгуд Ч. Точка зрения гештальттеории

497

полем мы подразумеваем пространственную структуру (конструкт), в которую могут быть упорядочены феномены зрительного поля». И действительно, поле может быть введено в теорию как чисто гипотетическая конструкция. Это, по-видимому, наиболее безопасная процедура, но геш-тальттеоретики, как правило, вводят физиологические процессы, объясняющие их феномены психологического «поля». Коффка пишет: «...давайте думать о физиологических процессах не как о молекулярных, а как о молярных феноменах. Если мы сделаем это, то все трудности старой теории исчезнут. Ибо их молярные свойства будут теми же, что и свойства процессов сознания, в основе которых они лежат»1. И ниже: «... там, где локальные процессы не являются полностью изолированными, они больше не могут быть полностью независимыми, и, следовательно, то, что происходит в одном месте, будет зависеть от того, что происходит в других местах... Имеются бесчисленные перекрестные связи, которые, может быть, связывают каждую нервную клетку с каждой другой... (и следовательно) события в этой сети нервной ткани не могут больше образовывать только геометрические формы... процессы, которые имеют в ней место, больше не могут быть независимыми, и мы должны рассматривать их как молярные распределения со степенью взаимозависимости, варьирующей обратно пропорционально действительному оперативному сопротивлению»2. И все же это не говорит нам, где (т.е. в 17-м, 18-м поле или где-либо еще в мозговой ткани) действуют эти динамические силы, и гештальттеоретики, по сути дела, об этом так нигде и не сказали.

По вопросу о том, как на основании известных свойств материальной нервной системы можно объяснить процессы поля, наиболее ясно высказался Келер3, Келер и Уолах4. Келер указывает, что перцептивные процессы ведут себя аналогично токам в электролитах, и затем спрашивает, возможно ли, что явления восприятия действительно связаны с электрическими токами в нервной системе. Его физиологические рассуждения могут быть резюмированы следующим образом.

На основании того факта, что нейрогуморальные химические вещества выделяются на окончаниях волокон, можно предположить, что в зрительных отделах мозга, «когда нервные импульсы достигают окончания сенсорных волокон, химические вещества проникают в среду, которая окружает эти окончания»5. При большом количестве возбужденных в данном районе волокон, при повторяющихся волнах возбуждения и, по-

1 Koffka К. Principles of gestalt psychology. N. Y.: Harcount, Brace, 1935. С 56.

2 Там же. С. 60.

8 См.: КвЫег W. Dynamics in psychology. N. Y.: Liveright, 1940.

4 См.: KShler W., Wallach H. Figural after-effects // Proe. Amer. phil. Sac. 1944. 88. P. 269-357.

5 См.: Cannon W.B., Rosenblueth A. Automatic neuro-effector systems. N. Y.: Macmillan, 1937. С 75.

32 Зак. 2228

498