- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Часть 1. Виды познавательных процессов

- •Часть 2. Развитие познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Часть 1. Теории восприятия

- •Часть 2. Теории мышления

- •Тема 15

- •Часть 1. Виды познавательных процессов

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •16 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •38 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Попытка его повторения вызывает более расплывчатый образ (справа)

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •1000 Испытуемых, он разделил фосфены на 15 классов, каждый из которых

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •80 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •3. Виды мышления: критерии их классификации

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •124 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§1. Эгоцентризм мысли ребенка

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •140 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 2. Трудности осознания и нарушение равновесия мыслительных операций

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 3. Неспособность к логике отношений и узость поля наблюдения

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 4. Неспособность к синтезу и соположение

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •§ 5. Синкретизм

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 6.Трансдукция и нечувствительность к противоречию

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§7. Модальность детской мысли, интеллектуальный реализм и неспособность к формальному рассуждению

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •§ 8. Предпричинность у ребенка

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Часть 2. Развитие познания

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виду и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •X. Шифман перцептивное развитие1

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •244 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •340 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •376 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •428 Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы; виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15, Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

- •Тема 16

- •Часть 2. Теории мышления

- •Часть 1. Теории восприятия

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •X. Шифман гештальт-подход1

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Часть 2. Теории мышления

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познаний

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16, Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

- •163002 Архангельск, пр. Новгородский, 32

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

Люди, которые столкнулись с английским языком до семилетнего возраста, выполнили задание так же, как носители языка. И чем старше были участники в тот момент, когда они приехали в Соединенные Штаты, тем хуже они овладели английским1.

Позднее воздействие первого языка

П риведенные

выше результаты теста безусловно

подтверждают гипотезу о критическом

периоде. Но эти результаты относятся

к изучению второго языка. Наблюдается

ли то же самое при изучении первого

языка? Самое лучшее доказательство

предоставляют работы по ASL,

который часто учат в позднем возрасте.

Как мы говорили выше, многие глухие от

рождения дети имеют слышащих родителей,

которые предпочитают, чтобы у их чада

не было доступа к ASL.

Следовательно, первое столкновение

таких детей с ASL

может произойти в достаточно позднем

возрасте, когда они установят контакт

с сообществом глухих. Эти люди, таким

образом, по существу изучают первый

язык в необычайно поздний момент периода

взросления.

риведенные

выше результаты теста безусловно

подтверждают гипотезу о критическом

периоде. Но эти результаты относятся

к изучению второго языка. Наблюдается

ли то же самое при изучении первого

языка? Самое лучшее доказательство

предоставляют работы по ASL,

который часто учат в позднем возрасте.

Как мы говорили выше, многие глухие от

рождения дети имеют слышащих родителей,

которые предпочитают, чтобы у их чада

не было доступа к ASL.

Следовательно, первое столкновение

таких детей с ASL

может произойти в достаточно позднем

возрасте, когда они установят контакт

с сообществом глухих. Эти люди, таким

образом, по существу изучают первый

язык в необычайно поздний момент периода

взросления.

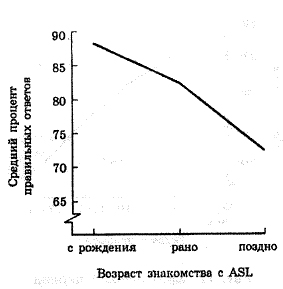

Рис. 13. Критический период для изучения первого языка Зависимость между временем первого знакомства с ASL у глухих людей и их оценкой по тесту ASL, проведенному спустя 30 лет или более2

Как влияет этот поздний старт на обучение языку? В одном исследовании все участники использовали ASL как единственное средство общения в течение по крайней мере 30-ти лет, и это гарантировало, что они были предельно опытными в языке. Некоторые из этих участников столкнулись с ASL с самого рождения (потому что их родители были глухими и пользовались языком жестов). Другие выучили ASL в возрасте между 4-мя и 6-ю годами. Третья группа состояла из участников, которые впервые вступили в контакт с ASL после 12-ти лет.

Неудивительно, что все эти люди вполне свободно пользовались

1 См.: Johnson J., Newport E. Critical period efforts in secind-language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language // Cognitive Psychology. 1989. Vol. 21. P. 60-99.

2 См.: Newport E.L. Maturational constraints on language learning // Cognitive Science. 1990. Vol. 14. P. 11-28.

Глейтман Г., Фридлунд А, Райсберг Д. Язык

369

ASL, благодаря более чем тридцатилетней практике. Но даже в этом случае фактор раннего воздействия проявился очень сильно (рис. 13). Те, кто учил ASL с рождения, использовали и понимали все его нюансы. Те, чье первое знакомство с ASL произошло после четырехлетнего возраста, продемонстрировали трудноуловимый дефицит знания. Те, чье первое знакомство пришлось на подростковый или более зрелый возраст, имели гораздо большие недостатки, и их использование функциональных терминов было случайным, нерегулярным и очень часто — неправильным1.

Можно поспорить, действительно ли эти результаты свидетельствуют об определенном критическом периоде в изучении языка: те, кто изучал его поздно, все же выучили его достаточно хорошо. Но нет никаких сомнений в том, что на обучение языку влияет возраст обучающегося. Если первое воздействие происходит поздно, существует значительный дефицит знания языка, который можно наблюдать даже после многих лет его практического использования.

1 См.: Newport E.L. Maturational constraints on language learning // Cognitive Science. 1990. Vol. 14. P. 11-28.

24 Зак.2228

С.Л. Рубинштейн РЕЧЬ1

Речь и общение. Функции речи

Основная функция сознания — это осознание бытия, его отражение. Эту функцию язык и речь выполняют специфическим образом: они отражают бытие, обозначая его. Речь, как и язык, если взять их сначала в их единстве, это обозначающее отражение бытия. Но речь и язык и едины, и различны. Они обозначают два различных аспекта единого целого.

Речь — это деятельность общения — выражения, воздействия, сообщения — посредством языка; речь — это язык в действии. Речь, и единая с языком и отличная от него, является единством определенной деятельности — общения — и определенного содержания, которое обозначает и, обозначая, отражает бытие. Точнее, речь — это форма существования сознания (мыслей, чувств, переживаний) для другого, служащая средством общения с ним, и форма обобщенного отражения действительности, или форма существования мышления.

Речь — это язык, функционирующий в контексте индивидуального знания. В соответствии с этим психология речи отграничивается от языкознания, изучающего язык; вместе с тем определяется специфический объект психологии речи в отличие от психологии мышления, чувств и т.д., которые выражаются в форме речи. Фиксированные в языке обобщенные значения, отражающие общественный опыт, приобретают в контексте индивидуального сознания, в связи с мотивами и целями, определяющими речь как акт деятельности индивида, индивидуальное значение или смысл, отражающие личное отношение говорящего — не только его знания, но и его переживания в том неразрывном их единстве и взаимопроникновении, в котором они даны в сознании индивида. Так же как

1 Рубинштейн СЛ. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. Т. 1. С. 442-445, 447-457.

Рубинштейн С.Л. Речь

371

индивидуальное сознание отлично от общественного сознания, психология от идеологии, так ее речь отлична от языка. Вместе с тем они взаимосвязаны, как индивидуальное сознание опосредовано общественным, психология человека — идеологией, так и речь, а вместе с ней речевое мышление индивида обусловлено языком: лишь посредством отложившихся в языке форм общественного мышления может индивид в своей речи сформулировать собственную мысль.

Речь, слово являются специфическим единством чувственного и смыслового содержания. Всякое слово имеет смысловое — семантическое — содержание, которое составляет его значение. Слово обозначает предмет (его качества, действия и т.д.), который оно обобщенно отражает. Обобщенное отражение предметного содержания составляет значение слова.

Но значение — не пассивное отражение предмета самого по себе как «вещи в себе», вне практически-действенных отношений между людьми. Значение слова, обобщенно отражающее предмет, включенный в реальные действенные общественные взаимоотношения людей, определяется через функцию этого предмета в системе человеческой деятельности. Формируясь в общественной деятельности, оно включено в процесс общения между людьми. Значение слова — это познавательное отношение человеческого сознания к предмету, опосредованное общественными отношениями между людьми.

Таким образом, речь первично отображает не сам по себе предмет вне людских отношений, с тем чтобы затем служить средством духовного общения между людьми вне реальных практических отношений к предметам действительности. Значимость предмета в реальной деятельности и слова в процессе общения представлены в речи в единстве и взаимопроникновении. Носителем значения всегда служит данный в восприятии или представлении чувственный образ — слуховой (звучание), зрительный (графический) и т.д. Но основным в слове является его значение, его семантическое содержание. Материальный, чувственный носитель значения обычно как бы стушевывается и почти не осознается; на переднем плане обычно всегда — значение слова. Только в поэзии звучание слова играет более существенную роль; помимо же этого лишь в исключительных случаях, когда в силу каких-либо особых условий слово как бы обессмысливается, на передний план в сознании выступает его чувственный носитель, его звучание. Обычно все наше внимание сосредоточено на смысловом содержании речи. Ее чувственная основа функционирует лишь как носитель этого смыслового содержания.

Исходя из соотнесенности значения и знака, можно условно сказать, что чувственный носитель значения в слове выполняет по отношению к значению функцию знака, и слово, таким образом, является единством значения и знака. Однако лишь в очень относительном и условном смысле можно признать чувственный носитель значения знаком этого значе-

372