- •Задачи дня

- •История

- •География

- •Население

- •Экономика

- •Положение сша в мировом политическом процессе

- •Конституционная система

- •Федерализм

- •Разделение властей

- •Конституция

- •Исполнительная ветвь

- •Судебная ветвь

- •Министерство здравоохранения и обслуживания населения

- •Судебный (конституционный) надзор

- •Плавильный котел или лоскутное одеяло?

- •Важнейшие элементы традиционной политической культуры сша

- •Уровень идеологической сознательности в семи демократических государствах (%)

- •Политическая социализация

- •Собственность и эксплуатация

- •Регулирование

- •«Американизация» избирательных технологий

- •Иные формы участия в политической деятельности

- •Выдвижение лидеров

- •Праймериз — единственные прямые выборы

- •Формулирование интересов: группы давления и комитеты политических действий (кпд)

- •Кпд и финансирование избирательных кампаний

- •Группы давления и лобби

- •Различия между основными партиями

- •Распределение голосов при голосовании в конгрессе, 1993—1998 гг.

- •Децентрализованная организация

- •Низкий уровень сплоченности

- •Слабая дисциплина

- •Особые последствия: разделенная партийная власть

- •Политический курс. Разработка и проведение

- •Традиционные способы избежать безвыходных положений

- •Основные виды налогов в процентном соотношении к общему доходу сша и других государств (на 1994 г.)

- •Дистрибутивная политика

- •Регулирующая деятельность

«Американизация» избирательных технологий

С 50-х годов избирательные технологии, т.е. формы и методы, применяемые партиями и кандидатами для увеличения числа своих сторонников, значительно изменились. Общепризнанным и порой осуждаемым лидером этого процесса являются Соединенные Штаты. До начала 50-х годов избирательные кампании вели прежде всего партийные лидеры и функционеры. Именно они устанавливали контакты с уже известными им и потенциальными избирателями, а СМИ использовали в основном для того, чтобы печатать политическую рекламу в газетах, а также брошюры и листовки, которые распространялись среди избирателей.

Затем американские партии и кандидаты начали применять новые предвыборные технологии: широко используются оплаченные рекламные телеролики, интервью и «ток-шоу», которые знакомят избирателей с кандидатами и предлагаемыми ими программами. Привлекаются специалисты по опросу общественного мнения, помогающие выяснить, насколько эффективна применяемая стратегия (потенциальных избирателей опрашивают чаще всего по телефону). Проводится сбор и анализ данных о демографическом состоянии и «электоральном поведении» тех или иных избирательных округов. Организацией предвыборных кампаний занимаются ныне уже не партийные функционеры, а хорошо оплачиваемые профессионалы-специалис-

486

ты, прошедшие выучку не в партийных комитетах, а в рекламных агентствах. Устраиваются телевизионные дебаты между кандидатами, где обсуждаются важнейшие моменты кампаний.

Партийные лидеры и кандидаты в других демократических странах внимательно наблюдали за американскими избирательными технологиями. Многие осудили их, многие поклялись никогда не «американизировать» (появилось такое понятие) собственные предвыборные кампании. Тем не менее организаторы выборов почти во всех демократических государствах «взяли на вооружение» все или некоторые методы, впервые опробованные в США, и применили их к условиям своих стран. Например, в Соединенных Штатах телевизионные дебаты между кандидатами на пост президента впервые были показаны общенациональной аудитории в 1960 г. Ныне подобные дискуссии между ведущими партиями и кандидатами регулярно проводятся в Бразилии, Венесуэле, Германии, Дании, Мексике, Норвегии, Франции, Швеции, Чили. Практически все крупные партии обзаводятся профессиональными консультантами-«политтехнологами» — специалистами по планированию и проведению избирательных кампаний. Они используют опросы общественного мнения, проверяя эффективность своих методов, и СМИ (в первую очередь телевидение), которые стали основным способом привлечения избирателей на свою сторону. Вне зависимости от того, насколько нравственной является «американизация» предвыборных кампаний, ее методы в той или иной степени захватили все демократические страны, а во многих из них применяются весьма широко [24].

Участие в политической деятельности и приобщение к ней

Участие путем голосования

Рядовые граждане могут принимать участие в политической деятельности своей страны по-разному, но волеизъявление считается наиболее важной формой такого участия. Некоторые исследователи доказывают, что существование регулярных, свободных, состязательных выборов на высшие посты государства — это и есть самое значительное отличие демократической системы от недемократической.

Большинство политологов убеждены в том, что поскольку для рядовых граждан демократического государства волеизъявление является основным способом принять реальное участие в управлении страной, избирательная активность — число голосующих на выборах в процентном соотношении к общему количеству дееспособных совершеннолетних граждан — является одним из важнейших индикаторов благополучия любой демократической системы. Исследования пока-

487

Президентские

выборы

У

V"

'-'ч/'

1788 1804 1820 1836 1852 1868 1884 1900 1916 1932 1948 1964 1980 1996

Примечание: Данные приводятся на основании сведений о численности граждан, имеющих избирательные права, на 1924 г. и последующие годы. До 1924 г. на численность избирателей влияли действовавшие в ряде штатов ограничения по гражданству, расе и полу.

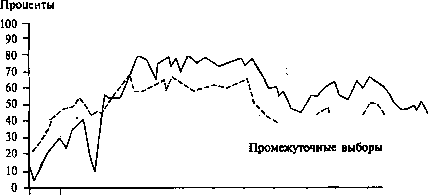

Рис. 1Ф.З. Избирательная активность на выборах президента и в конгресс, 1789-1996 гг.

Источники: 1790-1986: Walter Dean Burnham, «The Turnout Problem», in Elections American Style, ed. A. James Reichley (Washington, DC: Brookings, 1987), pp. 113-114; 1988-1996: Walter Dean Burnham, personal communication; Harold W. Stanley and Richard G. Niermi, eds. Vital Statistics on American Politics (Washington: Congressional Quarterly, 1998), figure 1-1, p. 12.

зывают, что избирательная активность в Соединенных Штатах ниже, чем в какой бы то ни было другой демократической стране, за исключением Швейцарии. Рис. 10.3 демонстрирует, что избирательная активность на выборах президента США постепенно снижалась с 1960 г., и наихудшие показатели (49%) были на президентских выборах 1996 г., а на выборах в конгресс, законодательные собрания штатов и местные органы власти они, как правило, еще ниже. Некоторые политологи усматривают в этом тревожный симптом, свидетельствующий о том, что Америка тяжело больна, и отражающий широко распространенное в народных массах представление, что результаты выборов на самом деле не имеют значения, вся система власти «заточена» против рядовых граждан и враждебна им, а потому нет никакого смысла обременять себя походом на избирательный участок.

Другие ученые утверждают, что, когда процент активных избирателей в США будет исчисляться точно так же, как и в других демократических странах, эти цифры будут выглядеть более отрадно. А пока существует важное^ хотя и техническое, различие. В Америке, как и везде, фамилии граждан должны быть занесены в избирательные спис-

488

ки до голосования. Однако в отличие от других стран, где регистрация не требует от избирателей никаких усилий, поскольку власти берут инициативу на себя и сами делают так, что практически все граждане, имеющие избирательные права, оказываются в стшсках, в Соединенных Штатах существует другой порядок: каждый штат регулирует процедуру регистрации, и потому многие потенциальные избиратели должны приложить некоторые усилия к тому, чтобы их внесли в списки — ни один чиновник не станет этого делать за них. Более того, в большинстве демократических государств гражданин, меняя местожительство, автоматически выбывает из прежних списков и столь же автоматически попадает в новые, не прилагая к этому никаких усилий, тогда как американец, переезжая из одного штата в другой, выбывает из списков, но не вносится в новые.

В 1993 г. конгресс принял закон, получивший название «Motor Voter» и призванный упростить порядок регистрации, с тем чтобы повысить избирательную активность населения. Новое законодательство требует, чтобы правительства штатов регистрировали избирателя одновременно с получением им водительского удостоверения, чтобы зарегистрироваться можно было по почте и чтобы бланки регистрации можно было брать в ведомствах, занимающихся социальной защитой населения — выдающих пособия по безработице или осуществляющих прочие социальные выплаты. Но и после введения этого закона в действие на президентских выборах 1996 г. избирательная активность упало до 49%, что является одним из самых низких показателей в XX в. [25].

Большинство политологов приветствовали новый закон и были обескуражены резким падением избирательной активности в 1996 г. Впрочем, кое-кто из них утверждает, что низкая избирательная активность граждан США есть артефакт, порожденный способом определения этой активности. Измерять ее можно двумя различными способами, дающими совершенно различные результаты. В первом случае берется процент от общей численности всех зарегистрированных избирателей, которая в большинстве демократических стран практически равна количеству граждан, имеющих избирательные права. Во втором (он-то и применяется в США) — берется процент от общего числа граждан, достигших совершеннолетия, и в том числе не только лиц незарегистрированных или потерявших регистрацию в связи со сменой местожительства, но даже не являющихся американскими гражданами.

Одно исследование показало, что при сопоставлении США с 24 другими демократическими государствами (когда избирательная активность берется как процент от общего числа совершеннолетних жителей) Америка по результатам президентских выборов (52,6%) занимает двадцать третье место, т.е. находится ниже, чем какая-либо другая демократическая страна, кроме Швейцарии. Когда же в поня-

489

тие «избирательная активность» вкладывается другой смысл (процентное соотношение проголосовавших и зарегистрированных), средний показатель «подскакивает» до 86,8%, что выводит США на одиннадцатое место [26].

Американские избиратели часто голосуют. Еще одним объяснением низкой избирательной активности в США может служить то обстоятельство, что американские избиратели вынуждены голосовать гораздо чаще, нежели граждане любого другого государства (исключение опять же составляет Швейцария). В странах парламентской демократии всеобщими являются лишь выборы в национальный парламент, на которых избиратели голосуют, как правило, за какого-нибудь одного кандидата или политическую партию. Помимо этого, они время от времени принимают участие в выборах местных органов власти. В странах с федеральной системой власти они также голосуют за представителя своего штата в законодательном собрании. Таким образом, в большинстве демократических стран (кроме Соединенных Штатов и Швейцарии) средний избиратель за четыре-пять лет должен останавливать свой выбор на том или ином кандидате не более четырех-пяти раз [27].

В США благодаря сочетанию таких особенностей, как федерализм, разделение властей, прямые первичные выборы, референдумы, проводимые на местном и региональном уровнях, право законодательной инициативы, граждане за 4—5-летний период должны принимать несколько сотен избирательных решений. На общенациональном уровне они участвуют в первичных президентских выборах, происходящих на съездах партий, а затем делают выбор между демократами и республиканцами. Каждые два года они голосуют на первичных и всеобщих выборах членов палаты представителей и дважды за шестилетний срок — на выборах членов сената. На уровне штатов и муниципалитетов происходят не только первичные и общерегиональные/муниципальные выборы глав исполнительной власти (губернаторов и мэров) и членов законодательных собраний, которых также выдвигают на первичных и избирают на всеобщих выборах, но и выборы большого числа должностных лиц (в других демократических странах на эти посты не избирают, а назначают), например, государственного секретаря штата, генерального прокурора, руководителей управлений финансов и образования, судей, членов местных школьных советов, директоров школ, членов санитарных и парковых комиссий и т.д. Все они проходят ту же процедуру — первичные плюс всеобщие выборы. Вдобавок примерно в половине штатов регулярно проводятся референдумы по «инициативе снизу», на которых граждане напрямую определяют свое отношение к тем или иным вопросам социальной политики [28].

Таким образом, американские граждане приходят на выборы куда чаще, чем жители других развитых демократий (кроме Швейцарии). Разумеется, возможность волеизъявления на свободных, честных,

490

состязательных выборах — это необходимейшее условие демократической формы правления, а потому является делом хорошим. При этом, однако, вспоминается поговорка «хорошего — понемножку», и многие американцы, покидая избирательные пункты после 19-го за год голосования, вполне вероятно задаются вопросом: не следует ли несколько сузить безграничный простор в принятии избирательных решений? [29]