- •Расчёт и проектирование элементов измерительных устройств

- •Содержание

- •1. Цель работы

- •2. Краткие теоретические сведения

- •3. Объект исследования.

- •4. Порядок проведения лабораторной работы

- •Лабораторная работа №2 изучение физических основ работы индукционных датчиков угла

- •Основы теории

- •Последовательность выполнения работ

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения лабораторной работы

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •2. Фрайден Дж. Современные датчики: справочник. – м.: Техносфера, 2005. – 592 с.

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения лабораторной работы

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения лабораторной работы

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения лабораторной работы

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •7. Библиографический список

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения лабораторной работы

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения лабораторной работы

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения лабораторной работы

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •7. Библиографический список

5. Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1. Название и цель лабораторной работы.

2. Основные сведения из теоретической части в том количестве, что необходимы для защиты лабораторной работы.

3. Описание основных элементов лабораторной установки.

4. Результаты выполнения лабораторной работы: таблицы, графики, рассчитанные параметры и характеристики терморезистора.

6. Выводы по проделанной работе.

6. Контрольные вопросы

1. Поясните физические основы функционирования металлического терморезистора.

2. Поясните область применения, достоинства и недостатки металлических терморезисторов.

3. Поясните и опишите основные характеристики терморезистора.

4. Поясните метод определения коэффициента передачи терморезистора.

5. Поясните метод определения постоянной времени терморезистора.

6. Охарактеризуйте применяемую в лабораторной работе систему измерения температуры ТРМ200.

7. библиографический список

1. Левшина Е.С., Новицкий А.В. Электрические измерения физических величин : Измерительные преобразователи. Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 320 с.

2. Фрайден Дж. Современные датчики: справочник. – М.: Техносфера, 2005. – 592 с.

Лабораторная работа №6.

Изучение физических основ работы фоторезистора

1. Цель работы

Цель лабораторной работы – исследование фоторезистивного эффекта на примере полупроводникового фоторезистора.

2. Краткие теоретические сведения

Фоторезистивный эффект – изменение электрического сопротивления полупроводника, обусловленное исключительно действием оптического излучения и не связанное с его нагревом. Иногда фоторезистивный эффект называют эффектом фотопроводимости.

Механизм

фоторезистивного эффекта обусловлен

либо собственным, либо примесным

поглощением. При собственном поглощении

энергия квантов света, равная

![]() (где

(где

![]() - постоянная Планка,

- постоянная Планка,

![]() - частота света), передается электронам

валентной зоны. Если эта энергия больше

ширины запрещенной зоны, то электроны

преодолевают её и переходят на более

высокий энергетический уровень в зону

проводимости, оставляя на своем прежнем

месте (в валентной зоне) незаполненный

энергетический уровень – дырку. В

результате появляется избыточная

концентрация электронов и дырок. Этот

процесс называется собственной

световой генерацией носителей заряда.

При примесном поглощении энергия фотонов

передается атомам примесей с последующим

образованием носителей заряда одного

знака (электронов, при донорной примеси

или дырок при акцепторной примеси). Этот

процесс называется примесной

световой генерацией носителей заряда.

В результате обоих видов генерации

увеличивается концентрация носителей

заряда, как следствие, повышается

проводимость, т.е. уменьшается удельное

электрическое сопротивление.

- частота света), передается электронам

валентной зоны. Если эта энергия больше

ширины запрещенной зоны, то электроны

преодолевают её и переходят на более

высокий энергетический уровень в зону

проводимости, оставляя на своем прежнем

месте (в валентной зоне) незаполненный

энергетический уровень – дырку. В

результате появляется избыточная

концентрация электронов и дырок. Этот

процесс называется собственной

световой генерацией носителей заряда.

При примесном поглощении энергия фотонов

передается атомам примесей с последующим

образованием носителей заряда одного

знака (электронов, при донорной примеси

или дырок при акцепторной примеси). Этот

процесс называется примесной

световой генерацией носителей заряда.

В результате обоих видов генерации

увеличивается концентрация носителей

заряда, как следствие, повышается

проводимость, т.е. уменьшается удельное

электрическое сопротивление.

При облучении наряду с генерацией происходит обратный процесс – рекомбинация носителей заряда. Через некоторое время после начала облучения устанавливается динамическое равновесие между этими процессами. При этом избыточная концентрация, например электронов, равна:

![]() , (1)

, (1)

где

![]() - коэффициент отражения фотонов,

- коэффициент отражения фотонов,

![]() - показатель поглощения (относительное

изменение светового потока в слое

полупроводника единичной толщины),

- показатель поглощения (относительное

изменение светового потока в слое

полупроводника единичной толщины),

![]() - квантовая эффективность генерации

(число возникающих пар носителей заряда

при собственном поглощении или число

носителей заряда одного знака при

примесном поглощении, отнесенное к

числу поглощенных фотонов),

- квантовая эффективность генерации

(число возникающих пар носителей заряда

при собственном поглощении или число

носителей заряда одного знака при

примесном поглощении, отнесенное к

числу поглощенных фотонов),

![]() - число фотонов, падающих на единичную

поверхность полупроводника в единицу

времени,

- число фотонов, падающих на единичную

поверхность полупроводника в единицу

времени,

![]() - время жизни неравновесных носителей

заряда (отношение избыточной концентрации

неравновесных носителей заряда к

скорости изменения этой концентрации

вследствие рекомбинации).

- время жизни неравновесных носителей

заряда (отношение избыточной концентрации

неравновесных носителей заряда к

скорости изменения этой концентрации

вследствие рекомбинации).

Фоторезистор – двухэлектродный полупроводниковый преобразователь, который изменяет свою электрическую проводимость в зависимости от интенсивности и спектрального состава падающего на него света.

Из выражения (1) видно, что при облучении фоторезистора в его фоточувствительном слое возникает избыточная концентрация носителей заряда (в данном случае электронов). Если к фоторезистору приложено электрическое напряжение, то через него протекает дополнительная составляющая электрического тока (обусловленная избыточной концентрацией носителей заряда), называемая фототоком:

![]() , (2)

, (2)

где

![]() - толщина и ширина фоточувствительного

слоя фоторезистора,

- толщина и ширина фоточувствительного

слоя фоторезистора,

![]() - расстояние между электродами (длина

полупроводника),

- расстояние между электродами (длина

полупроводника),

![]() - заряд электрона (

- заряд электрона (![]() ),

),

![]() - подвижность носителей заряда (равная

средней скорости движения носителей

заряда, в данном случае электронов),

- подвижность носителей заряда (равная

средней скорости движения носителей

заряда, в данном случае электронов),

![]() - напряженность электрического поля,

приложенного к фоторезистору.

- напряженность электрического поля,

приложенного к фоторезистору.

Для изготовления серийных фоторезисторов в настоящее время используют главным образом три типа материалов: сернистый кадмий (наиболее чувствительны к видимому оптическому излучению), сернистый свинец (наиболее чувствительны к инфракрасному оптическому излучению), сернистый висмут (наиболее чувствительны к оптическому излучению на границе между видимым и инфракрасным излучениями). Полупроводник наносят в виде тонкого слоя на стеклянную или кварцевую подложку либо вырезают в виде тонкой пластинки из монокристалла. Слой (пластинку) снабжают двумя контактами (электродами). Подложку с фоточувствительным слоем (или пластинку) и электроды помещают в защитный пластмассовый или металлический корпус. Так же есть бескорпусные фоторезисторы, светочувствительный элемент у них защищен от воздействия внешней среды прозрачной пластмассовой пленкой. Для эксплуатации при повышенной влажности и в условиях тропического климата выпускают фоторезисторы герметичной конструкции. Эти фоторезисторы отличаются большой надежностью и стабильностью параметров.

Благодаря высокой светочувствительности, простоте конструкции и невысокой стоимости изготовления фоторезисторы имеют широкое применение в измерительной технике. Основные области применения: измерители освещенности, автоматические регуляторы яркости электронно-лучевых трубок, фотоэлектрические турникеты, счетчики движущихся предметов, устройства блокировки, устройства дистанционного управления радиоаппаратурой, оптические каналы связи.

Основными характеристиками и параметрами фоторезисторов являются:

темновой ток

- ток через фоторезистор, обусловленный

темновым сопротивлением, т.е. сопротивлением

фоторезистора при полном его затенении;

- ток через фоторезистор, обусловленный

темновым сопротивлением, т.е. сопротивлением

фоторезистора при полном его затенении;

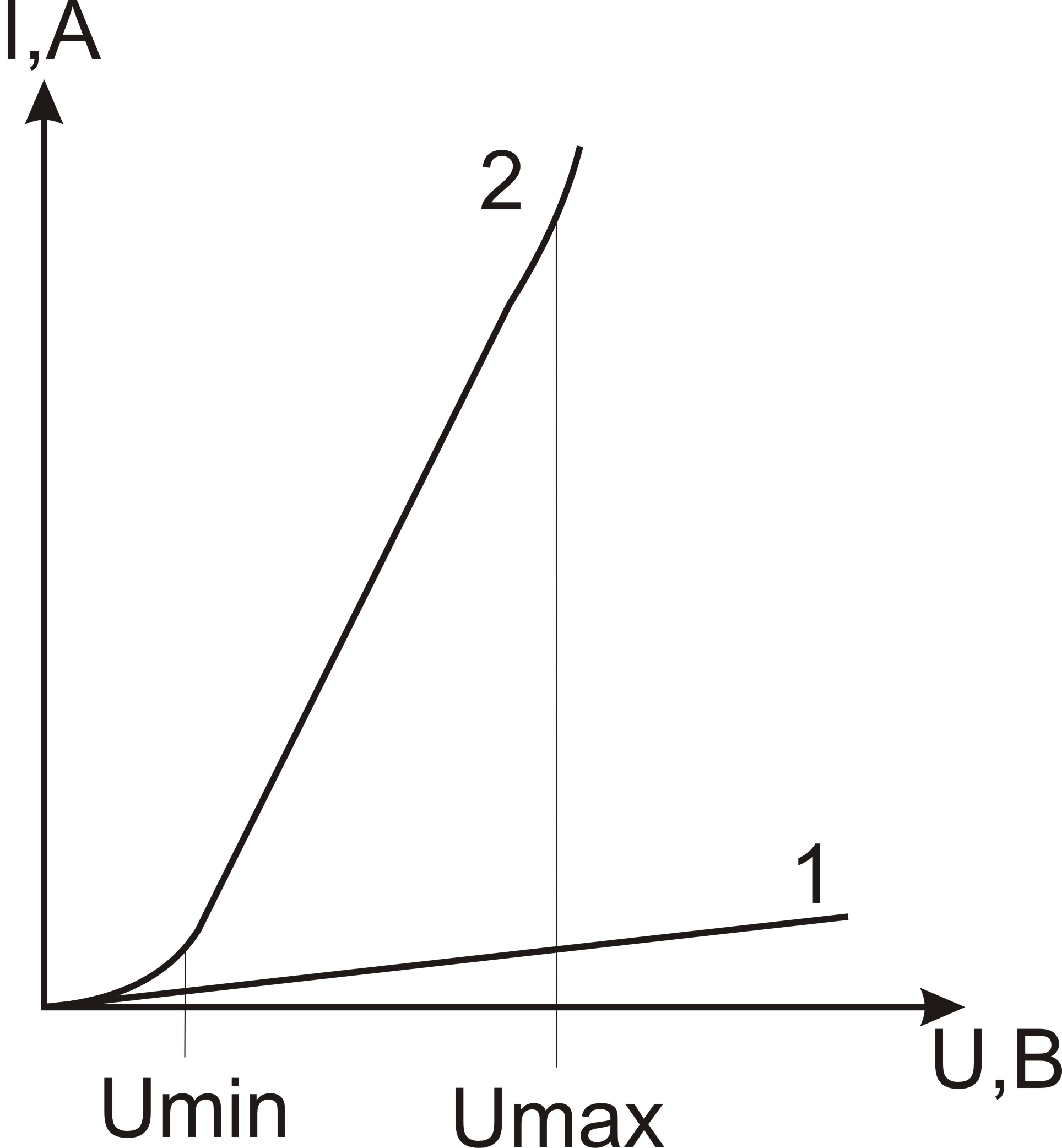

вольтамперная характеристика (ВАХ) – зависимость фототока через фоторезистор от приложенного к нему электрического напряжения при неизменной освещенности;

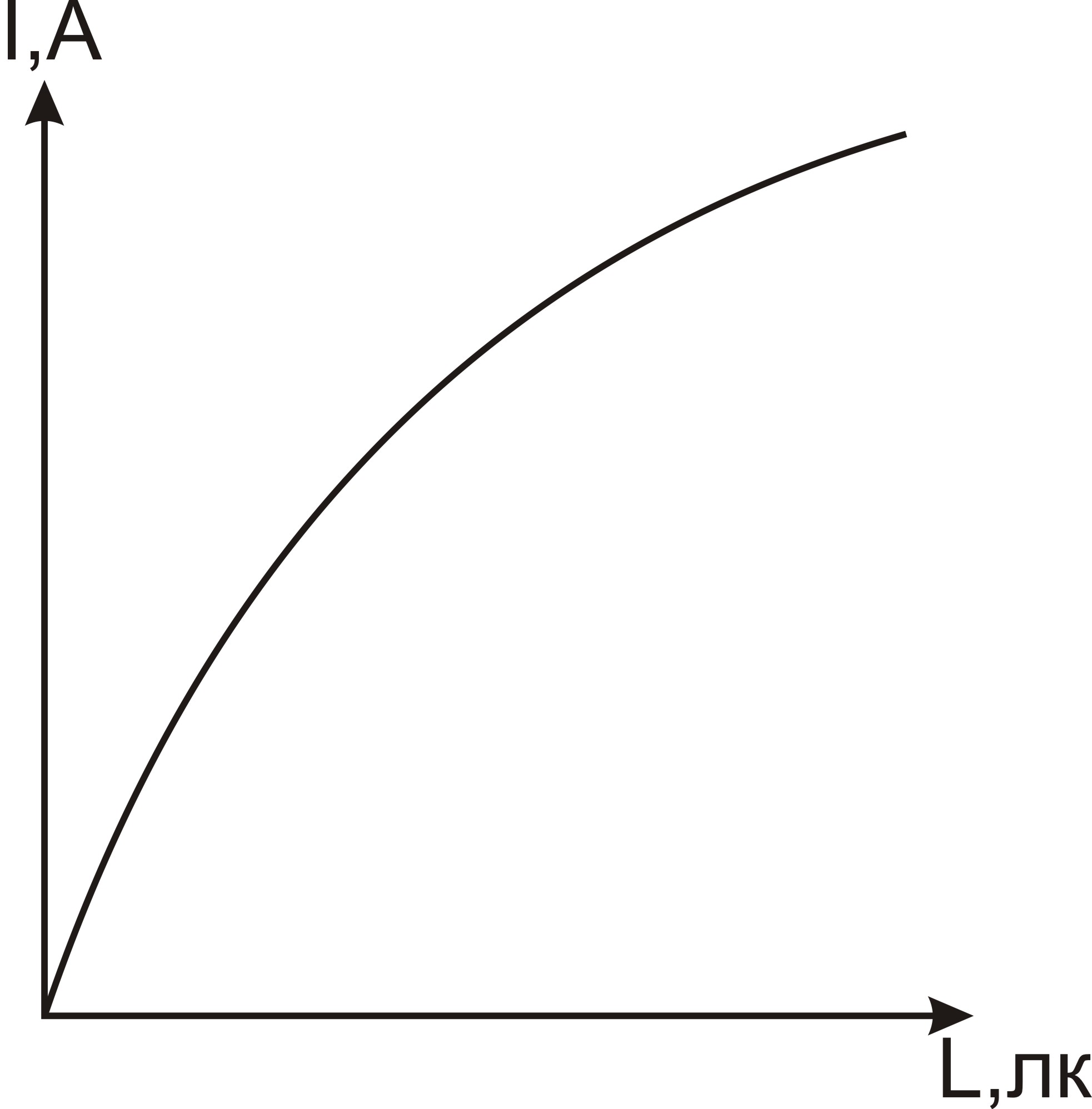

люксамперная характеристика (ЛАХ) – зависимость фототока через фоторезистор от его освещенности, при неизменном приложенном электрическом напряжении;

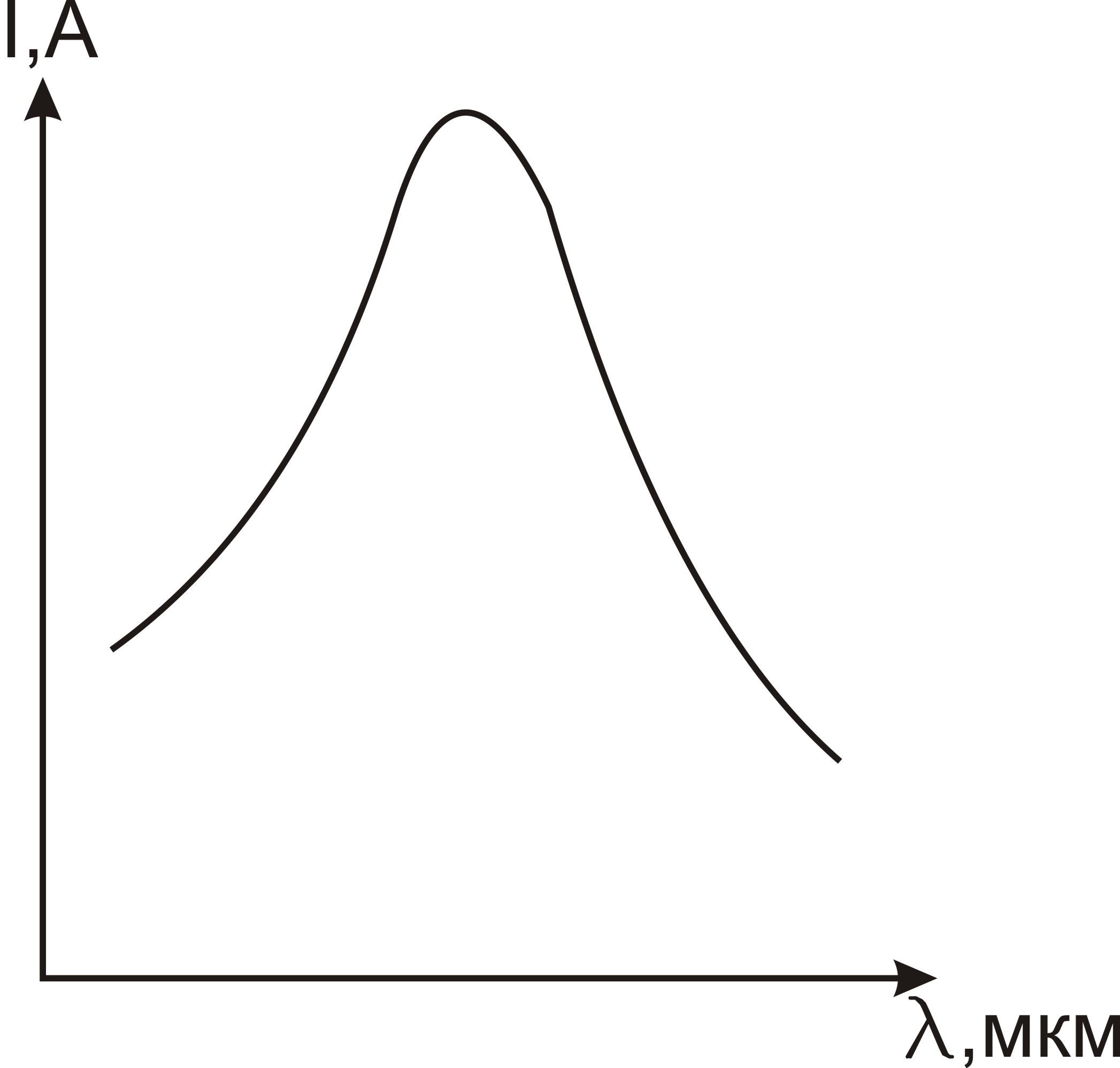

спектральная характеристика – зависимость фототока через фоторезистор от длины волны падающего света при неизменных освещенности и приложенного электрического напряжения;

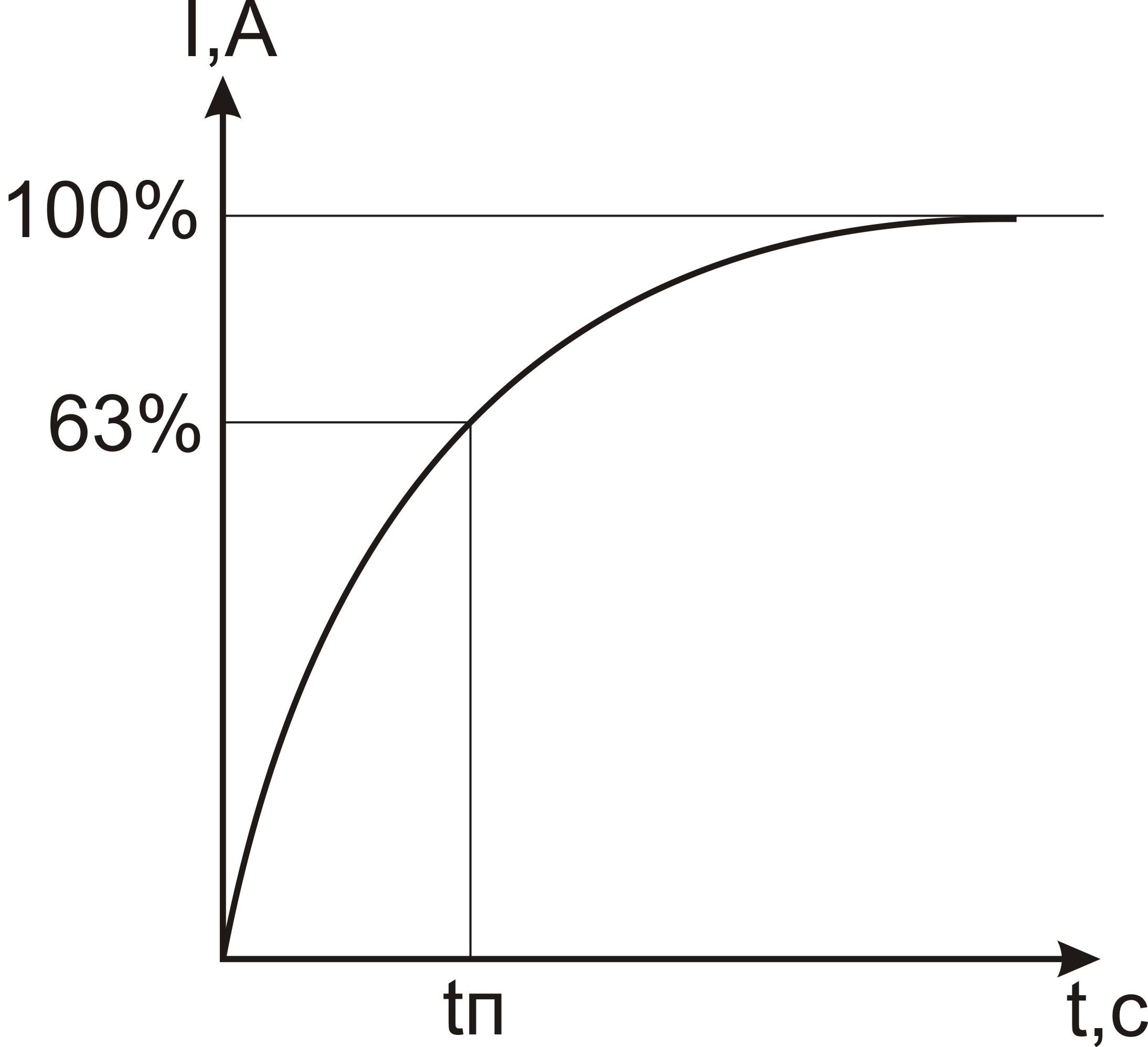

постоянная времени – время, в течении которого фототок через фоторезистор изменяется после его освещения (затенения) на 63% по отношению к установившемуся после окончания переходного процесса значению.

На рисунке 1 представлен вид ВАХ.

Рисунок 1 – Вид вольтамперной характеристики полупроводникового фоторезистора:

1 – ВАХ без облучения

(в темноте); 2 – ВАХ при постоянном

облучении;

![]() - границы линейной области ВАХ

- границы линейной области ВАХ

В рабочем диапазоне

напряжений

![]() ВАХ линейная, при напряжениях меньше

ВАХ линейная, при напряжениях меньше

![]() и

больших

и

больших

![]() - нелинейная. В первом случае это

объясняется тем, что при малых напряжениях

сопротивление полупроводника определяется

контактами между отдельными зернами

(кристаллами). При увеличении напряжения

сопротивление контактов уменьшается.

При дальнейшем увеличении напряжения

сопротивление фоторезистора определяется

объемным сопротивлением полупроводника,

которое при неизменных внешних условиях

постоянно. При больших напряжениях

нелинейность ВАХ обусловлена выделением

тепла на сопротивлении фоторезистора

и его нагревом.

- нелинейная. В первом случае это

объясняется тем, что при малых напряжениях

сопротивление полупроводника определяется

контактами между отдельными зернами

(кристаллами). При увеличении напряжения

сопротивление контактов уменьшается.

При дальнейшем увеличении напряжения

сопротивление фоторезистора определяется

объемным сопротивлением полупроводника,

которое при неизменных внешних условиях

постоянно. При больших напряжениях

нелинейность ВАХ обусловлена выделением

тепла на сопротивлении фоторезистора

и его нагревом.

На рисунке 2 представлен вид ЛАХ.

Рисунок 2 – Вид люксамперной характеристики полупроводникового фоторезистора

Нелинейность ЛАХ обусловлена двумя причинами: 1) при увеличении избыточной концентрации неравновесных носителей заряда уменьшается их время жизни (вследствие изменения положения квазиуровня Ферми); 2) при увеличении избыточной концентрации неравновесных носителей заряда уменьшается их подвижность.

На рисунке 3 представлен вид спектральной характеристики.

Рисунок 3 – Вид спектральной характеристики полупроводникового фоторезистора

При больших длинах

волн

![]() (малых частотах

,

т.е. при малых энергиях квантов) их

энергии оказывается недостаточно для

генерации носителей заряда (перевода

электрона через запрещенную зону при

собственном поглощении или для ионизации

атома примеси при примесном поглощении).

При уменьшении длины волны (повышении

энергии фотона) процесс генерации

становится более интенсивным. При

дальнейшем уменьшении волны, уменьшается

коэффициент поглощения

(малых частотах

,

т.е. при малых энергиях квантов) их

энергии оказывается недостаточно для

генерации носителей заряда (перевода

электрона через запрещенную зону при

собственном поглощении или для ионизации

атома примеси при примесном поглощении).

При уменьшении длины волны (повышении

энергии фотона) процесс генерации

становится более интенсивным. При

дальнейшем уменьшении волны, уменьшается

коэффициент поглощения

![]() ,

в результате интенсивная генерация

носителей заряда происходит только в

приповерхностных слоях полупроводника.

Однако в этих слоях более интенсивен и

процесс рекомбинации за счет дефектов

кристаллической решетки. Поэтому большая

часть носителей выбывает из процесса

переноса заряда (рекомбинируют). Это

приводит к спаду спектральной

характеристики в областях малых длин

волн.

,

в результате интенсивная генерация

носителей заряда происходит только в

приповерхностных слоях полупроводника.

Однако в этих слоях более интенсивен и

процесс рекомбинации за счет дефектов

кристаллической решетки. Поэтому большая

часть носителей выбывает из процесса

переноса заряда (рекомбинируют). Это

приводит к спаду спектральной

характеристики в областях малых длин

волн.

На рисунке 4 представлен вид переходного процесса.

Рисунок 4 – Вид

переходного процесса полупроводникового

фоторезистора:

![]() - постоянная времени фоторезистора

- постоянная времени фоторезистора

Постоянная времени

сильно зависит от интенсивности процесса

рекомбинации носителей заряда, которая

обусловлена температурой, влажностью,

начальной освещенностью и т.п. Поэтому

постоянную времени измеряют при

определенных условиях, например,

температура

![]() ,

освещенность

,

освещенность

![]() ,

сопротивление нагрузки

,

сопротивление нагрузки

![]() ,

длина волны освещения

,

длина волны освещения

![]() .

Постоянная времени при нарастании

фототока отличается от постоянной

времени при его спаде, в соответствии

с этим различают две постоянные времени.

.

Постоянная времени при нарастании

фототока отличается от постоянной

времени при его спаде, в соответствии

с этим различают две постоянные времени.